云南:紅軍苗寨的新生活

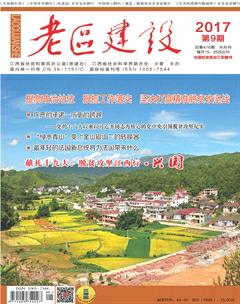

青山環(huán)抱,溪水長(zhǎng)流。古樸的寨門(mén)內(nèi),一棟棟青瓦白墻的苗族特色民居映入眼簾;一條條瀝青路、水泥路伸向每家每戶門(mén)前;紅軍洞、紅軍商店、紅色文化墻……

依托優(yōu)越的自然環(huán)境、民族文化和紅色資源,距威信縣城12公里的紅軍苗寨,如今已發(fā)展成為旅游熱點(diǎn)。

“紅軍苗寨原來(lái)叫荒田苗寨,從名字就可以看出原來(lái)這里有多窮困。”威信縣委宣傳部陶部長(zhǎng)介紹,這個(gè)典型的苗寨,有41戶209人,幾年前還是烏蒙山革命老區(qū)一個(gè)典型的貧窮寨子。通過(guò)一系列精準(zhǔn)扶貧措施的實(shí)施,如今有了翻天覆地的變化。

一次紅軍行,一寨紅色心。1935年,為保障具有重要意義的扎西會(huì)議召開(kāi),紅軍派出一個(gè)連隊(duì)駐扎這里擔(dān)任警戒任務(wù),也成就了紅軍與苗族群眾的魚(yú)水深情。至今,這里仍流傳著“紅軍進(jìn)寨一不抓丁,二不掠物,紀(jì)律嚴(yán)明,深受群眾愛(ài)戴”的佳話。同時(shí),信念堅(jiān)定、不怕困難、團(tuán)結(jié)一心的紅軍精神在這里深深扎根。

紅色基因薪火相傳,小康路上抱團(tuán)發(fā)展。現(xiàn)年50多歲的韓興品已有25年的黨齡,在他的影響下,小兒子韓冬林大學(xué)畢業(yè)后與妻子一道回到家鄉(xiāng)成立了荒田紅軍苗寨民族文化開(kāi)發(fā)有限公司,帶領(lǐng)寨子里的鄉(xiāng)親們從事旅游開(kāi)發(fā)。

談起紅軍苗寨的旅游,韓冬林興奮地說(shuō):“在公司的帶動(dòng)下,寨子里已經(jīng)有31戶具備接待能力,接待房150間,平均每天接待游客100人以上,高峰時(shí)超過(guò)1000人。”

韓冬林還告訴記者,父親韓興品同樣是寨子的致富“領(lǐng)頭人”。上世紀(jì)90年代,為帶領(lǐng)大家走出“山門(mén)”找出路,在扎西鎮(zhèn)公路管理所工作的韓興品毅然帶著10多名鄉(xiāng)親 “下海”到廣州打拼,如今,寨子里還有65人常年在浙江從事高空塔吊作業(yè),平均月收入在5000元以上。

“在外面的日子雖辛苦卻比家鄉(xiāng)好很多了。但父親的心始終想著家鄉(xiāng),為了寨子的發(fā)展,他最終還是回來(lái)了。”韓冬林說(shuō),在各級(jí)各部門(mén)的支持下,回到家鄉(xiāng)的韓興品帶領(lǐng)鄉(xiāng)親們對(duì)村寨道路、寨門(mén)、住房等進(jìn)行改造,開(kāi)展綠色種植、養(yǎng)殖,帶頭開(kāi)農(nóng)家樂(lè),為的就是徹底甩掉貧窮的帽子。

“紅軍苗寨的發(fā)展始終得到各級(jí)各部門(mén)的重視和支持。”韓興品說(shuō),近幾年來(lái),紅軍苗寨子先后被省、市、縣列入“一事一議”、生態(tài)文明家園、民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè),2014年成功列入中國(guó)傳統(tǒng)村落名錄。

“有了黨和政府的好政策,我們也不能等靠要,只有勤勞才能過(guò)上好日子。”在寨子里開(kāi)辦釀酒作坊,年收入不低于10萬(wàn)元的韓興云說(shuō),寨子里的苗族同胞靠務(wù)工、旅游、種植和養(yǎng)殖等,戶均年收入已達(dá)8萬(wàn)多元,人均可支配收入近萬(wàn)元,鄉(xiāng)親們都過(guò)上了幸福生活。

紅軍洞下,苗寨門(mén)前,荒田不“荒”。記者強(qiáng)烈感受到,苗家兒女正發(fā)揚(yáng)新紅軍精神,譜寫(xiě)著脫貧路上一個(gè)民族也不掉隊(duì)的時(shí)代旋律。(轉(zhuǎn)自云南網(wǎng))

[作者簡(jiǎn)介]

蔡侯友,云南日?qǐng)?bào)社記者。