淺論業(yè)余天體攝影

陳厚尊

許多人都曾有過這樣的經(jīng)歷:當(dāng)長久地獨處于繁星之下的時候,會不由自主地產(chǎn)生許多奇妙的心理變化,比如,萌生出一些從未有過的想法、思考終極的哲學(xué)問題,等等。德國哲學(xué)家康德曾有一句特別流行的名言,簡明地道出了人與自然之間的這種奇妙聯(lián)系:這世上最使我震撼的,是頭頂?shù)男强眨€有心中的道德律。

盡管沒有人見過幾百萬年前凝望星空的古猿,但是我們有理由相信,人類的祖先很早就學(xué)會了仰望星空,思考究竟是什么在蒼穹之上熠熠生輝。毫無疑問,我們的確從它們那兒繼承了與敬畏宇宙有關(guān)的“遺傳基因”。不妨回想一下,當(dāng)我們翻開天文類雜志,或者瀏覽與天文有關(guān)的新聞或帖子的時候,每每能看到大量制作精美、色彩絢麗的天體圖片。即便是在信息爆炸時代,那些神秘的天體影像對人們同樣具有吸引力。值得注意的是,這種現(xiàn)象對學(xué)前兒童尤其顯著。盡管后者看不懂圖片上的天體,卻依然能從中體會到某種美感。也許你也曾好奇過,那些震撼人心的天體圖片究竟是如何拍攝出來的?普通人是否也能拍出這種照片?本文的目的,就是嘗試向讀者簡要地回答這些問題。

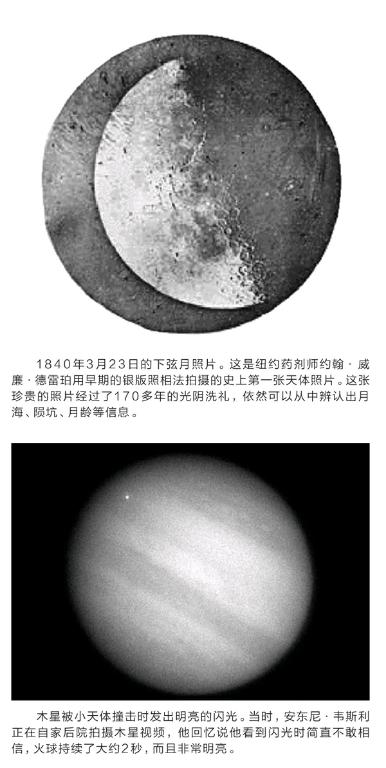

顧名思義,天體攝影的拍攝對象是各種天體,也就是低層大氣以外的目標。需要指出的是,流星作為一種常見的星野攝影題材,一般出現(xiàn)于60千米以上的高層大氣。與普通的風(fēng)光攝影和人物攝影不同,早期的天體攝影往往兼具一定的科研價值。事實上,19世紀40年代出現(xiàn)的天體照相術(shù)一經(jīng)問世,就成為天文學(xué)研究的一個強有力工具。在此之前,人們只能依靠文字記錄描述天文現(xiàn)象。為了在研究中盡量避免個人主觀的影響,像第谷、赫歇爾這樣的目視大師,會在自己的觀察記錄里采用一套標準化語言,以盡可能平和、客觀的文字展開描述。即便如此,觀察者的干擾

作用始終無法剔除。天體照相術(shù)則一勞永逸地解決了這一問題。理論上講,天體照片是一種絕對客觀的存在,只要拍攝器材相同、拍攝環(huán)境相同、被攝天體的狀態(tài)相同,拍攝出的照片就完全一樣。不同人看到照片以后可以有不同的見解,但照片本身是客觀無虛的,且只要保管得當(dāng),原片可以保存相當(dāng)久遠的時間。進入數(shù)碼時代以后,數(shù)據(jù)備份變得方便且廉價,天體照片的保存年限也不再有任何物理限制。

第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束以后,各波段天文學(xué)蓬勃發(fā)展起來。為天體拍照的設(shè)備隨之變得龐大和復(fù)雜。它們有的坐落于群山之巔,有的被運載火箭送往外太空,以尋求更優(yōu)良的觀測條件。如此一來,那些只專注于可見光波段的成像設(shè)備和技術(shù)逐漸失去了其科研價值。舉個例子。自1610年天文望遠鏡發(fā)明以來,歐洲天文學(xué)家一直在使用伽利略發(fā)明的“投影法”描繪太陽黑子每天的分布情況。這一過程有點像魯迅童年時在三味書屋里描繡像。如此辛苦的積累工作斷斷續(xù)續(xù)做了200多年。19世紀時,天文學(xué)家發(fā)現(xiàn)的太陽活動周期、蒙德極小期等太陽物理學(xué)觀測基礎(chǔ),基本上都源于這批寶貴資料。有了天體照相術(shù)以后,類似的采集工作變得輕松不少:天文學(xué)家只需將專門的照相底板放置在經(jīng)過適當(dāng)減光的望遠鏡的成像平面上曝光,就能獲得當(dāng)日的太陽黑子照片。自進入數(shù)碼時代,就連這些重復(fù)性的拍攝工作都交給了受程序控制的計算機系統(tǒng)。后者其實是一連串預(yù)先設(shè)定好的程序指令,遠程遙控著位于日地系統(tǒng)第一拉格朗日點的SOHO衛(wèi)星,每隔15分鐘自動拍攝一次太陽的各波段影像,并將其傳回地球,錄入互聯(lián)網(wǎng),任何機構(gòu)與個人都可以無償下載和使用這些圖片。這套系統(tǒng)可以一直工作下去,晝夜無休,不知疲累。只有當(dāng)系統(tǒng)出故障的時候,才會提醒美國航空航天局的當(dāng)值工程師插手解決。有了這樣一套全球共享的自動成像系統(tǒng),地面上獲得的太陽黑子照片也就失去了其科研價值。

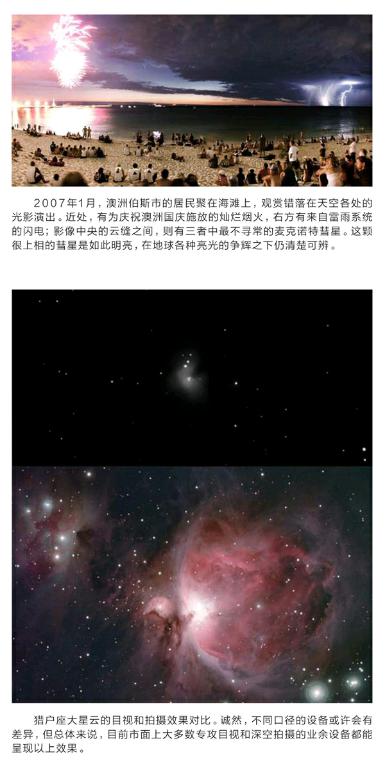

但是有的時候,熱衷于給天體拍照的業(yè)余愛好者確實能發(fā)現(xiàn)一些被天文學(xué)家漏掉的、在夜空中轉(zhuǎn)瞬即逝的新奇現(xiàn)象。比如下面這張著名的木星視頻截圖,它記錄了一顆游走的小天體撞擊木星的一瞬間。這樣的事件極為罕見,卻幸運地被一位澳大利亞的天文愛好者安東尼·韋斯利捕捉到了。通過這次撞擊,天文學(xué)家可以更好地了解飄浮在太陽系外層的小天體的體積和數(shù)目。不過,這畢竟是一起小概率事件,就像你周末帶著相機外出掃街,卻意外地拍下了警察要找的犯罪嫌疑人一樣。如今,業(yè)余天體攝影的科學(xué)價值早已式微,我們更看重其美學(xué)價值。從這個意義上講,天體攝影其實是攝影下的一個分支,與人像攝影、靜物攝影、風(fēng)光攝影一樣,只是它的題材較為特殊罷了。

了解過業(yè)余天體攝影的意義后,我們再來介紹一下它的分類。依據(jù)拍攝對象的不同,天體攝影所需的器材和技術(shù)也有很大差別。據(jù)此劃分開來,至少有三個大類,即深空攝影、行星攝影和星野攝影。每一大類還可細分出許多小類。粗略來講,深空攝影包含了彗星攝影、星系攝影、星云攝影等,它們的拍攝手法和所需器材亦不相同。行星攝影依據(jù)拍攝目標的不同,可細分為月面攝影、大行星攝影、黑子攝影、日珥攝影、人造衛(wèi)星攝影等。星野攝影的分類稍顯雜亂,廣義的星野攝影包含了一部分的廣域深空攝影、星座攝影、星軌攝影、流星雨拍攝和創(chuàng)意天文拍攝等。值得一提的是,相比前兩者,星野攝影具有入行門檻低、器材便攜等特點。但是,要想拍出令人過目不忘的優(yōu)秀星野作品,需要拍攝者掌握一定的構(gòu)圖技巧和后期處理技術(shù)。

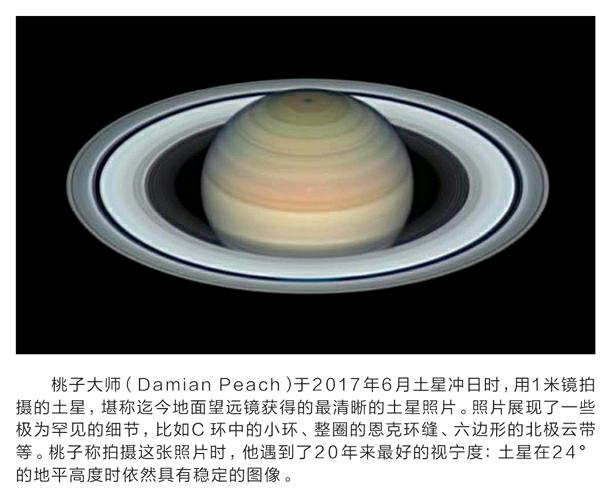

當(dāng)然,以上分類并非絕對,它們之間的界限也不甚明確。真正成功的作品,往往來自那些敢于打破傳統(tǒng)、不落窠臼的嘗試。例如,每當(dāng)像麥克諾特彗星、海爾-波普彗星這樣的世紀大彗星出現(xiàn)時,彗星攝影和星野攝影之間就不存在明確的界限,此時往往也是考驗拍攝者想象力的時候。

下面,我們按照以上三大天體攝影分類,簡要介紹一下各自所需的器材和拍攝方法。

深空攝影

顧名思義,深空攝影的拍攝目標主要是業(yè)余天文愛好者口中的深空天體,通常情況下泛指太陽系以外的各式天體,例如星系、疏散星團、球狀星團、發(fā)射星云、反射星云等,有時也包含游蕩在太陽系內(nèi)的大小彗星。需要注意的是,對于絕大多數(shù)深空天體,其拍攝效果與目視效果大相徑庭。以獵戶座大星云M42為例,它的目視效果與業(yè)余拍攝效果就有天壤之別。究其原因有兩點:第一,肉眼沒有相機那樣的積累曝光功能;第二,肉眼在黑暗環(huán)境中對色彩不敏感(畢竟我們不是夜行動物)。所以,望遠鏡里的星云和星系看起來基本上都是灰白色。中學(xué)物理課本喜歡拿

人眼與照相機做某種結(jié)構(gòu)上的對比,其實這種對比是很不合理的。從生物進化的角度看,人眼真正的優(yōu)勢在于穩(wěn)定視野和快速捕捉,而非一動不動地長時間凝望夜空。

如前所述,深空天體往往都是一些低表面亮度的暗淡天體,因此,拍攝一張照片需要積累一定時間的曝光量,以獲得足夠的信噪比。或者通俗一點說就是,將拍攝目標從不夠黑的夜空背景中“剝離出來”。因此,深空攝影需要把照相機和望遠鏡放置于某種跟蹤設(shè)備上,以抵消拍攝期間由地球自轉(zhuǎn)引起的目標的東升西落。此類設(shè)備統(tǒng)稱為赤道儀。目前市面上最常見的是德式赤道儀,其顯著特點是自帶一枚或數(shù)枚有分量的重錘,以平衡架設(shè)其上的載重。除此之外,還有英式

赤道儀、叉式赤道儀等。赤道儀是整套深空設(shè)備的底座和基礎(chǔ),一架跟蹤穩(wěn)定、精度優(yōu)良的赤道儀能充分發(fā)揮設(shè)備的分辨能力,挖掘其拍攝潛力。

至于架設(shè)在赤道儀上的拍攝系統(tǒng),可以是天文望遠鏡,也可以是單反的長焦鏡頭(焦距在200mm以上),后接一臺單反相機。當(dāng)然,有些高端玩家也會自己對單反相機里的CMOS(即圖像傳感器)做改造,或者購買專門用于深空拍攝的工業(yè)級照相機,以提高拍攝效率。由于深空攝影需要積累一定時間的曝光量,因此對光學(xué)系統(tǒng)中的各類像差比較敏感,尤其是色差、球差和彗差。這樣就限制了適于深空拍攝的天文望遠鏡的種類。以折射鏡為例,其最大的問題在于色差。因此,包含了超低色散鏡片(即ED 鏡片)的各種復(fù)消色差鏡(簡稱APO鏡,或復(fù)消鏡)最適宜深空拍攝。不過,與同口徑的普通消色差折射鏡(簡稱普消鏡)相比,APO鏡都具有不菲的價格,一

般是前者的8倍左右。各類反射式望遠鏡因其天生的無色差、口徑大、價格低等特點,深受天文愛好者的喜愛。但是,反射鏡的鏡筒都是開放式的,需要在拍攝前進行充分的冷卻。而且,在拍攝過程中,開放式的鏡筒極易受到環(huán)境雜光的影響,成像品質(zhì)遠不及同口徑的APO鏡。

行星攝影

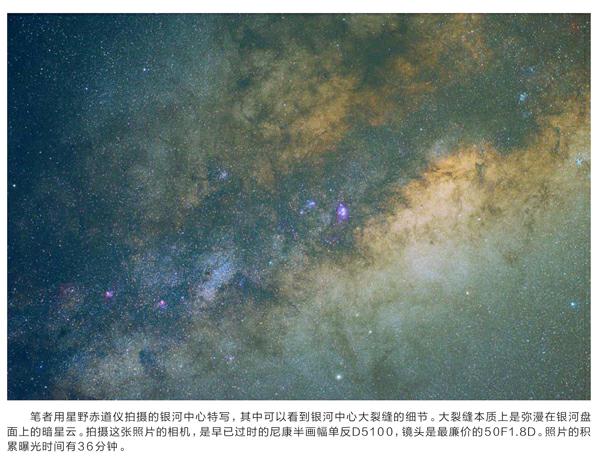

“行星攝影”這個名稱具有一定的誤導(dǎo)性,它的拍攝目標不僅限于太陽系內(nèi)的大行星。實際上,任何表面亮度很高、但視線張角很小的目標都可被納入行星攝影的范疇,最典型的如月面隕坑、行星狀星云等,大行星只是其中最典型的一類(作為對比,深空攝影的拍攝目標往往是一些表面亮度很低但彌散面積很大的天體)。行星攝影的精髓在于充分運用設(shè)備的分辨力,挖掘天體的細節(jié)。例如,木星翻涌的云帶及其大紅斑、土星的環(huán)縫、月面隕坑的中央峰、行星狀星云的中央星及其外圍的殼層,等等。此類天體的亮度很高,不需要長時間曝光,但細節(jié)的尺度很小,往往在角秒量級。低層大氣的隨機流動會顯著干擾該尺度上的信息,降低了信噪比。目前流行的處理方法是對目標拍攝大量短曝光的圖像,然后用像Registax這樣的軟件將它們一一對齊、疊加,以消除大氣抖動帶來的影響,同時加強目標的固有細節(jié)。我們看到,用攝像頭拍攝無損視頻的方法可以方便地獲取此類素材。

行星攝影對器材的要求與深空攝影不太相同。首先,行星攝影不需要高精度的赤道儀,只要底座有一定的跟蹤功能即可。因為后期做處理的時候,疊加軟件本身就有對齊功能,可以抵消拍攝時目標的漂移或者場旋。第二,為了挖掘盡可能多的細節(jié),行星攝影需要口徑較大的設(shè)備,常常是6英寸起步,而深空攝影就沒有這樣的要求;第三,行星攝影不需要黑暗澄明的夜空,但要有良好的視寧度(Seeing),即低層大氣要穩(wěn)定。

星野攝影

前面講到,星野攝影具有入行門檻低、器材便攜等特點,也是普通人最容易上手的天體攝影類別。星野攝影可分為固定拍攝和跟蹤拍攝兩種。所謂固定拍攝,就是把單反相機直接架設(shè)在普通的三腳架上,然后像風(fēng)光攝影一樣進行拍攝。采用高感光度(ISO>1000)、短時間曝光(T<30s)的參數(shù)組合可以拍攝星座、流星、銀河輪廓、星空延時等題材;低感光度(ISO<400)、長時間曝光(T>5min)的參數(shù)組合可以拍攝星軌照片,即因地球自轉(zhuǎn)引起的“星星拖線”的奇妙效果。更長時間(T>1h)的星軌照片可以通過后期疊加的方式由前者合成。

跟蹤拍攝的星野攝影有點類似于深空攝影,同樣需要一架赤道儀,所不同的是,星野攝影的設(shè)備比較輕便,往往就是一部單反相機、一個鏡頭而已,總重不超過3千克,對跟蹤精度的要求也不高。目前,市面上絕大多數(shù)的天文儀器廠商都推出了專門用于星野拍攝的便攜型“星野赤道儀”,它們的價格也比深空攝影所用的大型赤道儀便宜許多。有了它們,就算是最初等的單反相機也能拍出壯觀的廣域星野作品。