阿卡波糖與二甲雙胍治療糖尿病前期療效

魏磊

[摘要] 目的 探討阿卡波糖與二甲雙胍治療糖尿病前期療效。方法 以該院收治的76例糖尿病前期患者為研究對象,入院治療時間為2016年1—8月。將上述患者均分為用藥組和對照組。用藥組38例,對照組38例,采用不同給藥方案對比治療效果。結果 對照組糖尿病發病率為68.4%,用藥組發病率為23.7%,差異有統計學意義(P<0.01);DCR顯示用藥組為81.6%,對照組為42.1%,差異有統計學意義(P<0.01)。兩組患者在用藥前FPG和2 hPG差異無統計學意義(P>0.05)。治療后均出現不同程度的改善(P<0.01)。對比用藥組和對照組治療后FPG 和2 hPG發現,差異有統計學意義(P<0.01),說明聯合治療的效果更為顯著。 結論 糖尿病前期患者采用阿卡波糖聯合二甲雙胍進行給藥治療,有效控制血糖,降低糖尿病發生,值得臨床推廣。

[關鍵詞] 阿卡波糖;二甲雙胍;糖尿病前期;臨床療效;疾病控制

[中圖分類號] R587 [文獻標識碼] A [文章編號] 1672-4062(2017)04(a)-0085-02

糖尿病作為目前最為常見的慢性疾病之一,由于該疾病發病后合并癥狀情況多且雜,成為臨床研究的重點和難點[1]。糖尿病前期患者由于血糖調節功能受到影響,血糖水平介于疾病標準與正常人之間,被稱為糖尿病發病的“必經之路”[2]。如何通過有效的藥物治療調節,緩解糖尿病的發生,是糖尿病前期患者治療的重點。該次研究以該院收治的糖尿病前期患者為對象,對二甲雙胍聯合阿卡波糖治療效果進行分析對比,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

研究以該院收治的76例糖尿病前期患者為研究對象,該次研究經該院倫理委員會審核后通過。將上述患者均分為用藥組和對照組。用藥組38例,年齡范圍29~76歲,均年齡為(40.2±11.9)歲,病程年限1~7年,均病程(3.9±1.5)年。對照組38例,年齡范圍29~79歲,均年齡為(41.5±12.5)歲,病程年限1~8年,均病程(4.1±1.6)年。兩組患者在上述內容方面比較差異無統計學意義(P>0.05),即具有可比性。

1.2 病例選取標準

①該次研究所有患者均位II型糖尿病發病者,符合該次研究條件,排除I型糖尿病患者;②排除患有肝臟、心臟、腎臟等重要臟器嚴重疾病的患者;③排除患有精神類疾病患者,所有選取對象均意識清楚,有自主能力;④所有患者及家屬均簽署知情同意書,并表示對研究內容充分知情并自愿參與,同意堅持并完成治療過程;⑤診治過程中未發現腫瘤細胞臟器轉移,患者身體狀態較好。

1.3 治療方案

對照組患者根據臨床用藥經驗給予阿卡波糖(批準文號:國藥準字H19990205;生產批號:20151221)進行治療,給藥方案如下:推薦用餐前即刻整片吞服或與前幾口食物一起咀嚼服用,劑量因人而異。一般推薦劑量為:起始劑量為50 mg/次,3次/d。以后逐漸增加至0.1 g/次,3次/d。個別情況下,可增至0.2 g/次,3次/d。劑量增減或給藥頻率出現變化應遵醫囑進行。

用藥組在上述對照組治療方案基礎上,加用二甲雙胍(批準文號:進口藥品注冊證號BH20080142;生產批號:20151009)進行治療以500 mg為初始劑量進行用藥,1次/d隨晚餐服用。可根據病情變化每周劑量增加500 mg,最大劑量至2 000 mg,1次/d隨晚餐服用。若患者血糖仍沒控制滿意,可以考慮改用1 000 mg,2次/d試驗性治療。轉變后要嚴密監測血糖,并相應調整劑量。28 d為1個周期,治療4個周期后觀察患者情況。

1.4 分析指標

該次研究對糖尿病發病率以及病情控制率(DCR)進行統計并比較。對患者用藥前后空腹血糖(FPG,mmol/L)、餐后2 h血糖(2 hPG,mmol/L)進行統計和比較。

1.5 統計方法

所有統計分析將采用IBM SPSS 22.0統計學軟件編程計算。所有的統計學檢驗均采用雙側檢驗,P<0.05為差異有統計意義,可信區間采用95%的可信度。

2 結果

2.1 臨床病情治療后結果分析

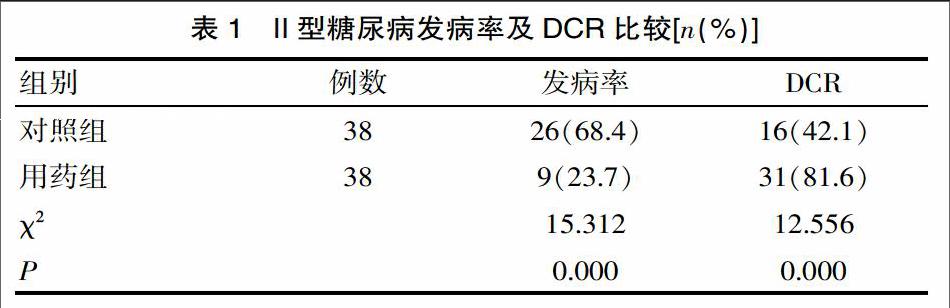

藥物治療后患者情況如表1所示。對照組糖尿病發病率為68.4%,用藥組發病率為23.7%,差異有統計學意義(P<0.01);DCR顯示用藥組為81.6%,對照組為42.1%,差異有統計學意義(P<0.01)。

2.2 患者血糖變化情況統計

表2數據顯示研究患者用藥后血糖情況。兩組患者在用藥前FPG和2 hPG差異無統計學意義(P>0.05)。治療后均出現不同程度的改善(P<0.01)。對比用藥組和對照組治療后FPG 和2 hPG發現,差異有統計學意義(P<0.01),說明聯合治療的效果更為顯著。

3 討論

作為目前威脅人類生命健康的三大慢性病之一,糖尿病發病率正逐年上升,并且趨于年輕化以及合并癥狀復雜化[3-4]。目前臨床研究報道較多[5],但對于具體的發病誘因研究并無定論。有專家指出,飲食、飲酒、操勞過度是誘發糖尿病的最主要因素。糖尿病前期作為該疾病發生的主要階段之一,是對病情進行控制、緩解甚至預防疾病發生的重要時期[6]。從患者臨床指標分析即:餐后2 h血糖在7.8~11.1 mmol/L之間(即糖耐量低減),或空腹血糖在5.6~7.0 mmol/L之間(即空腹血糖受損)的狀態。

二甲雙胍作為目前臨床最常用的降血糖類藥物,因其服用方便、效果良好、副作用小而受到廣大患者接受[7]。用藥患者胃腸道對于葡萄糖的吸收速度明顯降低、對于胰島素敏感度增高,避免了多余糖原的產生。阿卡波糖屬于α-糖苷酶抑制劑,減小人體對于碳水化合物的吸收,降低患者餐后峰值。兩種藥物聯合使用能產生協同作用,一方面避免糖原過度產生,另一方限制了人體糖類的吸收,從而達到控制并降低血糖的效果[8]。

研究中對兩組患者采用不同的治療方案進行干預,結果如表1和表2中所示。治療后血糖較治療前均出現明顯的變化,控制程度較好。但兩藥聯用對患者血糖的控制更好更穩定。對患者糖尿病的發生以及DCR情況進行統計,結果發現兩藥聯用能顯著降低糖尿病的發生率,而在發病后患者的疾病控制率較好。

綜上所述,對于糖尿病前期患者采用阿卡波糖聯合二甲雙胍進行給藥治療,有效控制血糖,降低糖尿病發生,值得臨床推廣。

[參考文獻]

[1] 呂霄,趙猛,凌宏威,等.西格列汀對糖尿病前期人群的干預效果[J].中國老年學雜志,2014,34(1):26-29.

[2] 張利霞,趙姜楠,鄭蔚,等.糖尿病前期人群知信行問卷的編制及信效度檢驗[J].護士進修雜志,2015,14(15):1401-1404.

[3] 葉景虹,錢夢華,鄒弘,等.個體化臨床營養治療對糖尿病前期患者轉歸的影響及因素分析[J].中國慢性病預防與控制,2014,22(5):529-532.

[4] 嵇加佳,李凡,樓青青,等.運動對糖尿病前期患者作用效果的研究進展[J].中華內分泌代謝雜志,2014,30(2):163-166.

[5] 孫琦.社區糖尿病前期患者選擇綜合干預的效果[J].中國保健營養,2016,26(30):336-337.

[6] 羅曦娟,王正珍,朱玲,等.有氧和抗阻運動對糖尿病前期人群血糖干預效果的比較研究[J].中國運動醫學雜志,2015, 34(9):831-837.

[7] 宗允,段鵬,丁潯,等.糖尿病前期生活方式及量化營養干預效果評估[J].中華醫學雜志,2015,95(40):3293-3296.

[8] 王麗環,張會敏,董靜蓮,等.丹蔞片聯合二甲雙胍干預糖尿病前期的臨床觀察[J].世界中西醫結合雜志,2016,11(2):224-226,230.

(收稿日期:2017-01-08)