當代昆劇創作的基本問題、觀念與形態

丁 盛

1978年以來的當代昆劇至今不過三十余年,但創作、演出格局卻是百年來所未有。2001年聯合國教文組織認定昆劇為首批“人類口述與非物質遺產代表作”之后,舉國上下出現了一股昆劇熱潮,傳統劇目新創作、新編古代戲、現代戲與實驗作品異彩紛呈,折子戲、單本戲、多本戲、全本戲層出不窮。不僅古典四大名劇悉數以全本戲或多本戲的方式搬上昆劇舞臺,就連“永樂大典戲文三種”也在昆劇舞臺上重現光彩。透過這些創作現象,我們會發現,當代昆劇創作的主軸是比較清晰的: 一端是回歸傳統,一端是走向現代。在傳統與現代的碰撞過程中,產生了不同的創作觀念,形成了不同的藝術形態。不同的創作觀念與藝術形態背后,起決定作用的,是當代昆劇創作的幾個基本問題: 古今問題、中西問題與主導問題。

一、 當代昆劇創作的基本問題

當代昆劇創作的觀念、形態與現象繁多,需要從一些帶有普遍性的問題著手,分析各種創作觀念、現象背后的動因,探討它們如何交織在一起影響當代昆劇創作的發展歷程。

臺灣成功大學教授馬森的專著《中國現代戲劇的兩度西潮》,從“進化論”(Evolutionism)與“傳播論”(Diffusionism)的新視角來分析中國現代戲劇的演變,以“兩度西潮”之說統攝全書,從中外文化碰撞和交融來探討中國現代戲劇產生、發展、變化的規律及其經驗教訓。南京大學教授董健非常欣賞這一研究視角,不僅撰文比較了“兩度西潮”異同,還進一步拓展了馬森的理論,在文化進化(Evolution)和文化傳播(Diffusion)兩個維度之外,增加一個文化功能(Function)的維度,來構建其論述中國戲劇現代化的理論框架。董健認為,這三者是影響中國戲劇的昨天、今天與未來的基本問題,它們往往是“糾葛”在一起影響著戲劇理論與戲劇實踐,制約、刺激、困擾著中國戲劇現代化的進程。*董健《中國戲劇現代化的艱難歷程——20世紀中國戲劇回顧》,《文學評論》1998年第1期。

這一研究視角,同樣適用于昆劇創作研究。不同的是,昆劇有著話劇所沒有的文化遺產屬性,反映當代生活的能力不如話劇,其文化功能問題(戲劇與政治的關系)不如話劇突出。而另一問題,創作的主導權——國家主導還是民間倡導,對昆劇創作的影響很大,不僅決定了創作的目的、手段與舞臺呈現,有時甚至決定了觀眾對象的主體。因此,本文以馬森與董健的理論框架為基礎,將昆劇放在中國戲劇現代化的總體框架中進行考察,從古今問題(昆劇傳統與現代化)、中西問題(“戲曲化”與“話劇化”)、主導問題(國家主導與民間倡導)三個方面來探討當代昆劇創作。

1. 古今問題: 昆劇傳統與現代化

古今問題,也就是傳統與現代的問題,其核心是古老的昆劇如何與當代社會對接。傳統與現代是一對張力關系,當代昆劇創作,在這對張力的制約下,徘徊于傳統與現代之間,既保留傳統,又融入現代。作為一門高度規范并自成體系的古老藝術,昆劇無論如何現代化,都無法脫離傳統,否則便不成為昆劇了。因而,無論是回歸傳統,還是走向現代,昆劇傳統是根基。問題是,昆劇傳統是什么,看似簡單,卻不那么容易講清楚,而研究當代昆劇創作,這又是個繞不過去的問題。

為此,筆者不揣淺陋,嘗試勾勒一個昆劇傳統的概貌。所謂昆劇傳統,是數百年昆劇發展歷程中由歷代文人、曲家與藝人共同創造、積累下來的關于昆劇文學、聲律、表演與舞臺美術的規則與范式,以及為了確保場上藝術的整體性與一致性而形成的四者之間相互匹配與制約的美學原則。具體而言,昆劇傳統包括四個方面——聲律傳統、文本傳統、表演傳統與舞臺美術傳統。這四個方面服從于一個美學原則,白先勇將其歸納為八個字——“抽象、寫意、抒情、詩化”*陳怡蓁《白先勇的昆曲新美學——從〈牡丹亭〉到〈玉簪記〉》,載白先勇策劃《云心水心玉簪記: 琴曲書畫昆曲新美學》,人民文學出版社,2011年,第10頁。。

昆劇誕生以來,搬演的古典劇本有南戲、雜劇與傳奇等。南戲、雜劇與傳奇屬不同文體,但都是曲牌體文學,曲牌聯套決定了古典劇本集折體的文本形式。*李曉指出,宋元南戲原本不分場,是以連場戲的形式演出的,如《永樂大典》所載的三本南戲。經明代整編后的刻本才有了分折的版本,如“荊、劉、拜、殺”等,參見其專著《昆曲文學概論》,上海文化出版社,2014年,第42頁。曲牌既是一個文學單位,也是一個音樂單位,既有文學屬性,也有音樂屬性,填詞制譜,須倚聲填詞、依字行腔,辭曲一體。《昆曲曲牌及套數范例集》的編寫者指出:

近來有些戲劇家,把昆曲折子的體制定名為聯曲體。這個名稱下得非常好。這樣我們就可以把昆劇的結構體制概括為三個“體”,即: 一個曲子是曲牌體,一本折子是聯曲體,一部傳奇是集折體。三個“體”的組成,要服從三“式”,即: 詞式、樂式、套式。詞式和樂式控制著曲牌,而套式則指導著聯曲和集折。“三體三式”是全部傳統昆曲聲律的總結。*王守泰主編《昆曲曲牌及套數范例集》(南套),上海文藝出版社,1994年,第43頁。

“三體三式”不僅是全部傳統昆曲聲律的總結,也是昆劇文本傳統的總結。昆劇文本,無論是雜劇還是傳奇文體,嚴格來說,都須遵守“三體三式”的要求。

昆劇的表演傳統,體現為昆劇表演藝術體系。李曉將昆劇的表演藝術體系分解為昆劇表演藝術的總特點、美學本質、演員素養、演藝構成、表演規律、家門體制、創造法則等七個互相關聯又互相制約的因素:

其總的特點是以戲劇性的歌舞抒情為主的表演藝術,以“有意味”的形式美表現劇情與人物。而其表演藝術的美學本質則是“以形寫神”,重在“傳神”,以藝術化的“形似”為表演原則。……南昆在長期實踐中已形成“唱為主、白為賓、做為法”的表演藝術的構成因素,在唱念做表方面已具備完整的理論與方法,并形成“手、眼、身、法、步”的表演規律。*李曉《南昆表演藝術的體系及其創造法則》,《藝術百家》1998年第3期。

“手、眼、身、法、步”的表演規律,也是我們所說的表演程式,依家門行當分類,不同的家門有不同的表演程式。顧篤璜指出:“昆劇的演員藝術家們塑造人物舞臺藝術形象的原則是: 從社會眾生相中抽象、概括、提煉成若干類型。從而創造出表現各種人物類型的表演程式。它獨立存在于各個具體藝術形象之上,而自成系統,就是所謂的程式化動作,俗稱‘身段’。”*顧篤璜《人物分類、演員分行及表演藝術之傳承述略——昆劇傳統表演藝術初探之一》,《藝術百家》2008年第5期。這種程式化的動作成為一種共同約定之后,就成了創作者共同遵守而通用的藝術符號,創作者利用這些藝術符號,組合成一個個藝術形象。因而,各個家門的表演程式是昆劇表演的“字”與“詞”,如寫文章一樣,只有掌握了“字”與“詞”及其構成“句子”的語法規則,就可以寫成不同的類型與風格的文章。但這并不是說有了表演程式,依葫蘆畫瓢就可以完成創作了。程式只是一個表演的框架,要創造不同的人物形象,還要在此基礎上進行人物性格的塑造。

文本、聲律與表演傳統之外是舞臺美術傳統。在傳統昆劇里,舞臺美術是個輔助手段,包括砌末、行頭與臉譜三個方面。

砌末是戲曲演出中大小道具和簡單布景的統稱。欒冠樺指出,傳統戲曲舞臺運用砌末大致有三種情況:“一是當作舞臺相對固定的陳設用,如守舊;二是專物專用,如布城、筆硯、燈籠等;三是一物多用,如桌椅、大帳、小帳等。”*欒冠樺《砌末研究》,載《文藝研究》1982年第6期。

行頭即舞臺上人物穿戴的衣冠、髯口與應執的砌末等。行頭隨著昆劇發展而發展,朱恒夫認為昆劇行頭的發展經歷了“在數量上由簡陋到繁富,在功能上由裝飾到性格化、表演化的演進過程”。他指出,在穿戴上體現昆劇美學精神,須符合四個原則: 第一是讓正面人物更美,讓反面人物更丑;第二是符合人物的身份;第三要有助于行當的表演;第四是塑造鬼神形象與構建非人間的環境。*朱恒夫《昆曲美學綱要》,上海文化出版社,2014年,第157、161—165頁。

臉譜主要用于凈角,是畫在演員面部反映人物性格或道德特征的圖案。臉譜是傳統美學在戲曲化妝上的具體表現,藝人通過粉墨青紅的色塊與線條,借助夸張與變形的手法,把某種最能代表人物性格本質特征的神情鮮明地表現出來,以收到“遺貌取神”的藝術效果。勾畫臉譜并非隨心所欲,也是有所依據: 一是根據古代小說對人物的描寫來勾畫;二是依據字的延伸義;三是依據民間傳說。*同上,第161—168頁。

傳統昆劇里,舞臺美術是為表演服務的,不是一個獨立藝術作品。舞臺上的固定陳設如守舊(門簾臺帳),上面的圖案一般都是中性的,與表演的場景不發生關系,主要起裝飾性作用。桌椅帔的圖案同樣也是如此,與具體的環境并無關系,但在色彩圖案的選擇上要與劇情有個抽象的吻合。傳統昆劇舞臺上的時空并不是獨立存在的。戲曲舞臺的一桌二椅,具有虛擬性與假定性,不同的擺設組合,結合演員的表演,就可以營造出不同生活場景,乃至天宮、地府等非尋常生活的場景。離開具體的表演,觀眾無法判斷舞臺上的桌椅究竟代表什么環境。換言之,戲曲的舞臺空間是由演員的唱念做打、虛擬動作和相應的砌末引發觀眾想象形成的特定舞臺空間,脫離演員表演,舞臺上就不存在具體的時間和地點。

昆劇的美學原則——“抽象、寫意、抒情、詩化”,從外部來看,它是昆劇藝術的總體特點,從內部來看,它是為確保昆劇場上藝術的整體性與一致性而形成的四者之間相互配匹與制約的機制。倘若某一方面突破這個美學原則,就會與其他方面發生矛盾,難以成為一個和諧的藝術整體。中國戲曲大多符合“抽象、寫意、抒情、詩化”的美學原則,但各劇種之間有所差異,相對而言,這一美學原則在昆劇中體現得最為充分。昆劇集中國傳統文學、表演與音樂成就于一身,代表了中國傳統戲劇的最高范型,因而昆劇的美學原則具有高度的穩定性。

昆劇的美學原則外,文學與聲律傳統——“三體三式”形成了之后,也具有較高的穩定性,不隨時代而改變,表演與舞臺美術傳統,既有相對的穩定性,又隨著時代的發展而發展。

昆劇人物分生、旦、凈、末、丑五個行當。具體的創作實踐中,為了反映不同的生活內容與人物類型,每個行當又分化出一些更小的腳色、家門,逐漸演變為目前的家門體制。陸萼庭指出,昆劇角色的演變與定型,經歷了承繼期、成熟期與定型期三個階段。昆劇誕生之初,大體有七門腳色: 末、生、外、旦、貼、凈、丑,明萬歷后期定格于十門腳色: 末、生、小生、外、旦、小旦、貼、老旦、凈、丑。清初至乾嘉,進入成熟期,形成“江湖十二腳色”: 副末、老生、正生、老外、大面、二面、三面、老旦、正旦、小旦、貼旦、雜。清道光到20世紀二三十年代,十二腳色名稱未變,但分工更為專業化,有二十個家門之說,是為定型期。*陸萼庭《清代戲曲與昆劇》,中華書局,2014年,第32—57頁。昆劇家門的定型可以從兩方面來理解,一方面意味著昆劇文本中家門的定型,一方面是每個家門表演程式的定型。比如搧扇子這一動作的不同家門有不同的戲路,有所謂“文胸、武肚、轎褲襠,書臀、農背、光頭浪,道領、清袖、貳半扇,瞎目、媒肩、奶大膀”*周傳瑛《昆劇生涯六十年》,上海文藝出版社,1984年,第142頁。之說。

再看昆劇穿戴,有穩定的一面,也有發展變化的一面。傳統戲的穿戴都是明式服裝,哪怕是寫清代人的戲,也穿明代服飾,這是穩定的一面。昆劇誕生之初,沒有厚底靴,它的發明者是清康熙年間的“村優凈色”陳明智,他在飾演項羽時穿上了厚底靴,朱恒夫指出了兩點原因:“一是他形體渺小,不墊高無以顯示霸王的魁偉身材;二是他是一個村優,多在廟會草臺上演出,比不得紅氍毹上,只有幾十個人觀賞,若不在人物身材上做些夸張性的裝飾,數以千計的觀眾怎么能看到?”*朱恒夫《昆曲美學綱要》,上海文化出版社,2014年,第164頁。穿上厚底靴后,人物形象的美感與魅力大增,于是厚底靴逐漸成為昆劇中許多人物的穿戴,最終定型為固定穿戴之一。

以上兩個例子說明,昆劇表演與舞臺美術傳統是發展變化的,也是允許創新的,問題是如何將新元素融入傳統,成為傳統的一個組成部分。顧篤璜在論述表演程式時指出:“若既有的程式動作不敷應用,為了塑造人物形象的需要,而須從生活吸收新的滋養,表演藝術家亦必自覺地按既有的法則,將之加工提煉而成新的程式動作,從而保持藝術的統一性,并得以成為新的程式動作而傳世,使程式動作的‘詞匯庫’增添了內容。”*顧篤璜《人物分類、演員分行及表演藝術之傳承述略——昆劇傳統表演藝術初探之一》,《藝術百家》2008年第5期。于舞臺美術而言,也是這樣,其中關鍵是“按既有的藝術法則”與“保持藝術的統一性”。符合這兩點后,一個新的“詞匯”,能否加入已有的“詞匯庫”,成為新的一員,還要看是否具有通用性而被反復使用,“成為戲劇家與觀眾之間用以互相交流與理解的規范化的、系統化的藝術語言”*傅謹《程式與現代戲的可能性》,《藝術百家》1999年第4期。。新元素一旦進入了傳統的“詞匯庫”之后,昆劇傳統也就朝前發展了一步。所以,昆劇傳統并非一成不變,其可變部分是允許創新的。創造新的表演程式、穿戴、砌末與臉譜的前提,是符合昆劇美學原則,不與已有的傳統沖突。

昆劇誕生于農耕社會,進入現代工業社會后,演劇條件、觀眾審美與人們的思想意識都發生了巨大的變化。作為非物質文化遺產,除了按“原生態”博物館式展示外,昆劇與眾多戲曲劇種一樣面臨如何與當代社會接軌,也即現代化問題。

戲劇現代化的內涵,董健認為主要有三條: 第一,它的核心精神必須是充分現代的(即符合“現代人”的意識,包括民主的意識,科學的意識,啟蒙的意識等);第二,它的話語系統必須與“現代人”的思維模式相一致;第三,它的藝術表現的物質外殼和符號系統及其升華出來的“神韻”必須符合“現代人”的審美追求。*董健《中國戲劇現代化的艱難歷程——20世紀中國戲劇回顧》,《文學評論》1998年第1期。這三條主要是針對話劇提出的。于昆劇而言,不管如何現代化,幾百年發展形成的昆劇傳統無法繞過。因此,昆劇的現代化,主要是傳統與現代如何融合的問題,體現在以尊重昆劇傳統為基礎的藝術形式的現代化與精神內涵的現代性兩方面。

精神內涵的現代性,其核心是胡星亮提出的“人的戲劇”:“它要寫人(人的生存與遭遇,人的生命體驗和人的本體存在與困惑,以及在這三者聯系之中進行更深入的挖掘)并寫出人的真實(人的外在的現實的真實與內在的精神的真實);它應該有的人文意識和人道主義情懷,關注人的價值、人生意義和人類命運,肯定人的生存、尊嚴、追求與自然實現,具有深厚的人文關懷。”*胡星亮《現代戲劇與現代性》自序,人民文學出版社,2007年。“人的戲劇”歸根結底是寫人,出發點與歸宿都要落實到人,而不是從觀念出發。以此對照古典作品,雖然多數弘揚的是傳統觀念,如忠孝節義、三從四德,但也有一部分突破了這些傳統觀念,進入到價值原則與終極關懷層面來寫“人”,如《牡丹亭》與《長生殿》,只要拂去表面的灰塵,便能顯現其精神內涵的現代性。

當代昆劇創作,自覺按“人的戲劇”的要求寫人,精神內涵具有現代性的作品并不多。《釵頭鳳》、《霧失樓臺》、《一天太守》、《少年游》等文人題材作品,借他人故事彰顯作者主體意識,人物不再是一個理想的化身,而是有血有肉有情感;《偶人記》、《浮沉記》等作品,把人的困惑、人的劣根性、人世間的艱難,描寫得生動有趣,又不乏深刻。這方面最具有開拓性的是劇作家郭啟宏與張弘。郭啟宏在《南唐遺事》、《司馬相如》、《西施》等作品中,將歷史人物還原成為“人”,寫出了他們的復雜性——李煜是二律背反的人,司馬相如是集正面與負面于一身的人,西施與范蠡是分裂的雙重人。張弘的“人在旅途”三部曲《宮祭》、《湯顯祖臨川四夢》與《梁伯龍夜品女兒紅》,寫的都是人生的根本問題,劇中人都在尋找歸宿,有的在人生的最后時刻,有的在人生的半路上,或尋找一個現實的歸宿,或尋找一個精神的歸宿。

藝術形式上的現代化,包括兩方面,一是文本形式的現代化,二是舞臺呈現的現代化。

文本形式的現代化,主要體現在用西方戲劇觀念來改造昆劇文本的結構模式,即從傳奇/雜劇文體向“現代戲曲”文體的轉向。呂效平認為,昆劇《十五貫》確立了一種“現代戲曲”文體,這是一種有別于元雜劇、明清傳奇與古典地方戲的新文體。它在一個晚上的時間上演一個有頭有尾的故事,強調情節的整一性,“以情節藝術的特征區別于元雜劇,以劇場情節藝術的特征區別于明清傳奇的非劇場情節藝術”*呂效平《論“現代戲曲”》,載《戲劇藝術》2004年第1期。。《十五貫》根據清初朱素臣的傳奇《雙熊夢》整理改編,本著“去蕪存菁、推陳出新”的原則,將熊友蕙和侯氏一條故事線刪去,單取熊友蘭、蘇戍娟冤案一條線,將原作二十六場整編為《鼠禍》、《受嫌》、《被冤》、《判斬》、《見都》、《疑鼠》、《訪鼠》、《審鼠》八場,強化了況鐘與過于執的矛盾沖突,突出了況鐘實事求是、為民請命的清官形象。這種改編古典作品的方法,有論者將其概括為“十五貫”模式,主要手法包括三個方面: 一是強調改編,主題思想要體現現代意識;二是突出主線,刪繁就簡;三是曲詞新寫,追求通俗化。*軒蕾蕾《新時期昆曲學術史論》,中國藝術研究院2010年博士學位論文,第71—74頁。“現代戲曲”文體的出現,是時代發展的產物,所謂一個時代有一個時代的戲劇。明清文人傳奇,很多時候是表達情懷、展示才華的另一種文章,因而揚揚灑灑動輒幾十出,雖然其事尚奇,也講究結構與關目,主副線并行,但其情節推進緩慢,旁枝雜出,場上全本搬演,往往需要幾天時間。所以,明清傳奇問世以來全本搬演的并不多。“現代戲曲”從場上搬演出發,以情節整一為要求,縮短了劇本的篇幅,從重情感的抒發,變為重情節的敘事。

如果說文本形式的現代化要求,源于古今審美與觀劇習俗的不同,那么舞臺呈現的現代化,則源于古今劇場的不同。明清時期的昆劇演出,廳堂與古戲臺是最主要的演出場所。廳堂演出,演員在紅氍毹上表演,觀眾與演員近在咫尺,演員的一舉一動,哪怕一個細微的表情,觀眾都看得清清楚楚。古戲臺演出,舞臺是伸出式的,觀眾三面圍坐,以“一桌二椅”的寫意方式呈現上天入地的各種場景。進入20世紀,現代劇場的西式鏡框式舞臺取代了廳堂與古戲臺成為主要演出場所,現代舞臺裝置、燈光、音響、特效、多媒體技術開始介入昆劇的二度創作,使得舞臺呈現有了更多可能性。

在追求現代化的過程中,一些創作者對昆劇傳統認知不夠,分不清哪些是昆劇傳統中可發展的部分,哪些是不能變的,擅自改變了不能變的部分,從而背離了昆劇傳統。文本方面,一些內在精神具有現代性的作品,如《南唐遺事》、《偶人記》等,曲詞是不守格律的長短句,違背了昆劇的文本與聲律傳統——“三體三式”的藝術規定性。舞臺呈現方面,近年來的大制作往往是豪華布景,處處是導演與設計的身影,演員的表演被淹沒了。許多新創劇目,已經將昆劇從以演員為主導的表演藝術變成了以導演為主導的劇場藝術。

2. 中西問題:“戲曲化”與“話劇化”

古今問題的當下語境,處于中西之爭的格局之中。古今問題源于中西問題,昆劇創作上表現為“戲曲化”與“話劇化”的分野。20世紀初,西方話劇被引入,中國戲劇進入了“戲曲—話劇”的二元結構。新中國成立以后,全面推行戲曲改革。有學者認為戲曲改革的主要動力是“西化論”與“工具論”*傅謹《第三只眼看“戲改”》,《戲劇文學》2000年第1期。,結果是傳統戲曲向話劇靠攏,呈現出“話劇化”的傾向。20世紀80年代,部分戲劇理論工作者意識到這一傾向有悖于傳統戲曲美學,提出戲曲要回歸戲曲本體,即“戲曲化”*“戲曲化”并不是得到廣泛認可的概念,但作為與“話劇化”相對的概念,有助于說明當代昆劇創作的發展走向,故而文本采用之。。

當代昆劇創作“話劇化”的傾向可以追溯至《十五貫》,該劇所確立的“現代戲曲”文體,本質是按西方寫實主義戲劇的結構與情節整一性的要求來改造古典文本,對當代昆劇創作影響深遠。

傳統昆劇以明清傳奇為主,與“現代戲曲”是兩種不同文體。它們之間的差異,是中國戲曲與西方傳統戲劇的差異,體現在戲劇性、戲劇結構與戲劇高潮等諸多方面。中國戲曲是以歌舞為載體的表現生活的抒情藝術,以人物情感的抒發為戲劇性之所在。西方傳統戲劇偏于敘事,強調“行動摹仿”、“意志沖突”、“懸念”、“情節”,其戲劇性在于人與內外部環境的沖突和矛盾。戲劇結構上,中國戲曲以“出”或“折”為基本單位,是一種珠串式結構,西方傳統戲劇則以“幕”(ACT,即一個戲劇“動作”)為基本單位,是一種板塊連接的結構。這種區別體現在舞臺上,中國戲曲是“轉場戲”,西方傳統戲劇是“定場戲”。從戲劇高潮來講,西方傳統戲劇重于故事情節與沖突,高潮是戲劇沖突的頂點,可以稱之為“情節高潮”。中國戲曲重在表現人物內心的情感活動,它的高潮是人物情感發展的頂點,可以稱之為“情感高潮”。

與“現代戲曲”文體相匹配的是現代戲曲導演制的確立。明清時期的昆劇演出,以表演為中心,不曾有導演一說,也沒有導演這一職位。進入現代階段,劇場形式與條件發生了很大的變化,現代的聲光電手段悉數融入戲劇演出。從總體上來把握舞臺演出,已經超出了昆劇表演藝術家的職能范疇,于是導演的出現就成為必然。現代導演制的建立,是昆劇現代化的關鍵之一,它將昆劇的二度創作從以表演為中心轉向以導演為中心,改變了藝術創作的主導權。昆劇科班或是傳統戲曲演員出身的導演,囿于表演藝術家的思維局限,導演創作的成就相對有限,出于各種現實考慮,引進“先進”的話劇導演也就順理成章。雖然多數話劇導演都聲稱自己不懂昆劇,不會去改變昆劇的本體,但他們的戲劇觀念會不可避免地對二度創作產生影響,比如舍去檢場,引入寫實布景,將傳統昆劇“轉場戲”的自由時空變為“定場戲”的固定時空等,加速了昆劇的“話劇化”傾向。

當代昆劇創作,無論是整理改編還是新編作品,大多呈現出“話劇化”的傾向。如全本《長生殿》,劇本整理者唐斯復本著“刪繁就簡,調整結構、保持抒情性,加強故事性”原則,通過砍去枝蔓、調整順序、合并場次與刪節曲牌等方法,將原著整理成《釵盒情定》、《霓裳羽衣》、《馬嵬驚變》、《月宮重圓》四本(含原著43出)。有論者指出:“這種處理從當代審美出發,盡可能顧及情節的完整連貫,但主創者所定位的當代審美很大程度上是以歐美寫實戲劇為標準的,注重敘事的嚴整精煉,在情節推進中展開矛盾沖突并將之推向高峰,讓人油然產生一種緊張刺激的沖浪感,這種審美標準與中國古典戲劇擅長用曲折往復的結構手法表現人物命運、注重滄桑悲涼的意境渲染并不一致,甚至是相悖的。”*張辰鴻《回望傳統,關照時下——論上昆重構本〈長生殿〉對昆曲活態傳承的價值》,《上海戲劇》2013年第3期。這樣的觀點有相當見地。唐斯復也指出,目前的劇本整理是一種“削足適履”的做法。全本《長生殿》最初的整理本為五本,含原著全部50出戲,為了一周能演兩輪,不得已刪減到目前的四本,情節、結構上的調整在所難免。全本《長生殿》尚且如此,三本、兩本以及單本的整理與改編本的情形可想而知。

應該看到,昆劇創作的“話劇化”傾向,既是西方戲劇影響的結果,又是昆劇現代化的產物。也就是說,昆劇創作的“話劇化”傾向,既是中西問題,又是古今問題,二者在這個點上交織在一起,共同推動著昆劇創作的發展。

事實上,李漁的創作理論中已經有了“話劇化”傾向的萌芽。李漁“結構第一”的戲劇理論,與亞里士多德的“情節第一”具有一定的相關性,他所主張的“立主腦”、“脫窠臼”、“密針線”、“減頭緒”與西方戲劇情節的要求實際上是一回事。他主張創作十到十二出的短劇,“與其長而不絕,不如短而有尾”,一個晚上演完,也是對場上情節藝術完整性的要求。今人李昌集認為李漁的戲曲寫作與戲曲理論與今日的戲劇觀念是大致吻合的:“李漁的戲曲寫作是一種徹底的傳奇思維,全劇緊緊圍繞故事的進行,以人的行為動作展開和完成,是為一種徹底的‘戲劇’,可謂真正意義上的‘傳奇體’,今言戲劇結構諸要素的‘沖突’、‘懸念’、‘發現’、‘突轉’、‘高潮’等,在李漁的劇本中均有表現。”雖然李漁沒有創作過十到十二出的短劇,但我們可以在《風箏誤》中看到“一種傳統戲曲體從未有過的‘話劇化’傾向”*李昌集《戲曲寫作與戲曲體演變——古代戲曲史一個冷視角探討》,《文藝理論研究》2014年第6期。。雖然如此,但我們也應該看到,作為傳奇大家與古典戲劇的理論大家,李漁的戲劇理論中有一般話劇理論的“詞”與“法”,但其作品結構形式仍然是戲曲的——明清傳奇的體制。

清中葉以后,折子戲成為昆劇的主要演出形式,將同一傳奇作品中相關折子連綴而成臺本“全本戲”或“小本戲”,大多是有頭有尾的故事,相較傳奇墨本,臺本“全本戲”在一個晚上演完,注重情節的鋪排、人物命運與情感的連續展示,也同樣具有“話劇化”傾向。

西方話劇引入中國后,一度曾被稱為“文明戲”,經過“五四”新文化運動的大力提倡,確立了它“先進戲劇樣式”的地位。大眾的觀念中,相對話劇的“洋”與“新”,傳統戲曲顯得“土”與“舊”。戲曲要現代化,需要引入現代觀念與現代戲劇手段,“先進”的話劇手法自然就成了理想的選擇。

“話劇化”傾向將昆劇創作從重“情”與“趣”的戲曲審美轉向以重情節的話劇審美,講故事為主的情節劇成為當代昆劇的主流。二度創作上,導演與舞臺美術部門按照西方戲劇的理念來進行創作,寫實化的舞臺空間處處可見。問題是,傳統昆劇的寫意美學果真落后么?昆劇的演劇美學,是在物質相對匱乏、演出條件落后的農業文明中誕生的,但它并沒有隨著社會的發展而顯得落后。布萊希特就曾驚呼,他畢生追求的打破“第四堵墻”的美學追求在中國古典戲劇里根本就不是問題,它自誕生以來就不存在這堵墻。當西方戲劇從現實主義進入現代主義時,大多數當代昆劇創作卻由傳統的寫意美學轉向寫實主義的“話劇化”,走了一條與現代戲劇發展潮流相反的路。

20世紀90年代后期,昆劇創作的“話劇化”傾向有了新的發展——有著西方教育背景的藝術家、文人學者開始介入昆劇創作,“話劇化”傾向的一個分支開始轉向現代與后現代主義。

1998年美籍華人導演陳士爭受美國林肯中心委托,與上海昆劇團合作排演全本《牡丹亭》,2004年美籍華人作家白先勇與蘇州昆劇院合作排演青春版《牡丹亭》。這兩個版本的《牡丹亭》是當代昆劇創作的標志性節點。

全本《牡丹亭》拉開了昆劇“全本大戲”的序幕,同時它是首個具有拼貼特征的當代昆劇創作——鏡框式舞臺上搭建一個園林演劇環境,將評彈、雜技、民俗與昆劇拼貼在一起。陳士爭所力圖呈現的是一個中國傳統文化的大雜燴,他甚至想把昆劇的表演程式也給去掉,讓表演更為生活化。這種朝自然主義的生活化表演靠攏的想法,違背了戲曲的表演傳統,遭到了蔡正仁等昆劇老藝術家的反對。

白先勇及其創作團隊,大多為有西方教育背景、熟悉中西文化的專家學者。他們認為,作為雅部的昆劇,從現代的眼光來看,無論是文學、音樂,還是唱念與表演的高度,是其他戲曲劇種難以企及的。但是,傳統的舞臺呈現,實在不夠雅,甚至有些俗,如花神的服裝,演員穿上后像宮女。他們希望以一種全新的理念來改造傳統昆劇的舞臺呈現——昆劇本身雅的不變,將其不夠雅的地方雅化,從而呈現一個從內到外都雅的舞臺呈現。新版《玉簪記》后,白先勇提出了“昆曲新美學”的概念,其核心是傳統為體,現代為用(詳見后文論述)。如果說白先勇的“昆曲新美學”是中西戲劇美學融合的結果,那么它同樣呈現出“話劇化”的傾向,只是它不再如之前那般轉向寫實主義戲劇美學,而是轉向與戲曲美學精神有著內在呼應關系的現代主義戲劇美學——側重寫意表現,而非寫實。

同樣有著西方教育背景的當代劇場藝術家榮念曾,以其后現代創作觀念解構了昆劇傳統,創作了一系列具有后現代風格的實驗作品,其本質是有著昆劇元素的當代劇場藝術。榮念曾的實驗作品,是“話劇化”轉向后現代主義的表現。

可以看到,當代昆劇創作的“話劇化”傾向,從最初轉向摒棄“戲曲化”的寫實主義,到轉向顧及戲曲本體的現代主義,再到轉向解構昆劇傳統的后現代主義,這一變化歷程讓我們看到,在創作實踐領域,西方戲劇美學較中國古典戲劇美學要強勢。

3. 主導問題: 國家主導與民間倡導

當代昆劇創作環境,相對之前要寬松不少,除了20世紀50年代初的短暫時期,大多數昆劇創作與政治并沒有直接的關聯。但是,昆劇創作由誰主導——國家主導還是民間倡導,直接制約著創作的題材、主題以及觀念、方法的選擇。

長期以來,文藝一直被視為革命斗爭的武器。1942年5月,毛澤東在延安文藝座談會上的講話,提出文藝要為工農兵服務,明確指出評價文學藝術的兩個標準,一個是政治標準,一個是藝術標準。二者的關系是,藝術標準要服從政治標準。1950年第一屆文代會,毛澤東到會講話,郭沫若做報告總結,大會把毛澤東的文藝思想作為新文藝的基本方針,提出文藝要為人民群眾服務。雖然服務對象從“工農兵”變為“人民群眾”,但文藝的評價標準,文藝服從政治的要求并沒有變,反映在文藝創作上的極端例子就是“革命樣板戲”。

進入新時期后,雖然國家不再簡單地從政治實用主義出發搞“戲改”、“大寫十三年”、“批判鬼戲”等運動,也不再提“三結合三突出”這種違背藝術創作規律的做法,但昆劇創作仍然由國家主導。現今全國七個主要昆劇院團是黨領導下的高度組織化的事業或企業單位。除了行政領導,國家主導昆劇創作,還體現在政策導向和展演評獎等方面。

第一,政策導向。1979年10月,在第四次全國文學藝術工作者代表大會上,鄧小平同志發表講話,重申了“百花齊放、百家爭鳴、推陳出新”的文藝方針,為當代文藝發展指明了方向。1980年7月,全國戲曲劇目工作座談會在北京召開,總結了戲曲劇目工作的經驗教訓,肯定了“兩條腿走路”、“三并舉”的政策方針,對傳統劇目的搶救、整理工作以及繁榮劇目創作提出了具體的建議。這樣的新形勢下,昆劇的遺產特性得到了重視。1985年文化部在《關于保護和振興昆劇的通知》里提出“保護、繼承、革新、發展”的八字方針。1986年,文化部振興昆劇指導委員會和中國昆劇藝術研究會成立,提出“搶救、保存、繼承、發展”的工作方針。*中國昆劇研究會《中國昆劇研究會章程》,中國昆劇研究會會刊,1986年第1期。1995年,在原有昆曲保護政策的基礎上,文化部提出了昆劇工作的“保護、繼承、創新、發展”的八字方針,積極穩妥地開展了一系列振興昆劇的活動。這些“八字方針”雖然文字表述不大一樣,但其內在精神卻是一致的,繼承與創新是同等地位,二者是辯證關系——在繼承基礎上的創新,創新是為了更好地繼承。

2001年5月18日,聯合國教科文組織宣布昆劇入選首批“人類口述與非物質遺產代表作”后,文化部制定了《保護和振興昆曲藝術十年規劃》。2004年3月,黨和國家最高領導人對昆劇作出“搶救、保護、扶持”的重要批示。從“八字方針”到“六字批示”,是對昆劇遺產屬性認識深化的結果,更符合昆劇的當前實際。2005年緊接著啟動了“國家昆曲藝術搶救、保護和扶持工程”,文化部與財政部聯合頒發了《國家昆曲藝術搶救、保護和扶持工程實施方案》,連續五年每年投入一千萬專項資金用于昆劇的傳承與創作,計劃5年內挖掘整理瀕臨失傳的昆劇優秀傳統劇目(大戲)15部,每年完成3部;完成10部昆劇新創劇目,每年完成2部。這個方案表面上看是符合“六字批示”的,“搶救”、“保護”與“扶持”都有了,但卻將“創新”與之并列起來,實際上延續的是“八字方針”的精神。2006年第三屆中國昆劇藝術節,七個院團的八臺參演劇目,只有《邯鄲夢》、《折桂記》、《小孫屠》三個傳統劇目,《西施》、《一片桃花紅》、《湘水郎中》、《百花公主》、《公孫子都》均為新編劇目。新編劇目的比例超過一半,而且藝術水準不如人意,引起了不少學者的憂慮。*施德玉《大陸新編昆劇的危機——第三屆中國昆劇藝術節觀后》,《福建藝術》2006年第6期;馬建華《昆劇的文化保護與藝術創新的矛盾——從第三屆中國昆劇藝術節談起》,《中國戲劇》2007年第3期。

第二,展演評獎。為了鼓勵與繁榮藝術創作,從國家到省、市都設立了不少藝術節與獎項。與昆劇有關的國家級藝術節有: 中國藝術節、中國戲劇節、中國昆劇藝術節。文化主管部門還不定期地舉辦全國昆劇展演。參加這些國家級的藝術節和展演活動,是昆劇院團的一項重要工作。作品能夠入選國家級藝術節,已經是一種榮譽了,更何況這些藝術節往往還設有更為重要的評獎環節,如中國藝術節上評選的“文華獎”是中國政府文藝最高獎,中國戲劇節上評選的“中國戲劇獎”(“梅花獎”和“劇目獎”)是中國戲劇的最高獎。此外,還有一些不在藝術節上評選的獎項,如中宣部主辦的“五個一”工程獎、文化部主辦的“國家舞臺藝術精品工程”評選、中國戲劇文學學會主辦的“全國戲劇文化獎”、中國戲曲學會主辦的“中國戲曲學會獎”。這些評獎讓部分優秀作品脫穎而出,一定程度上對藝術創作起到了促進作用。

在目前的文藝管理體制下,獲獎不僅給劇團帶來聲譽和豐厚的經濟獎勵,而且也是劇團領導政績的重要體現,意味著更多的后續利益。政府設立各類獎項的初衷是建設社會主義先進文化,在必不可少的意識形態考慮外,還是希望促進藝術創作的繁榮的。只是當這些獎項與劇團的利益緊密關聯后,便背離了其初衷。劇團做決策時,自然而然形成了一個評獎導向機制——面向業內專家和政府開展創作,獲獎成為創作的內驅力,選劇本,請導演和設計,定演員班底,無不出于上述考慮。于是,就形成了這樣一種現象——砸重金邀請全國為數不多的名編劇、名導演、名設計和名角加盟,大投入大制作,目的是為了獲獎。

與劇團相比,劇作家作為創作個體,享有一定的創作自由,可以發揮其主觀能動性進行個體書寫。但是,這種個體書寫如果偏離了國家文藝政策,或者與時代精神有著較大的距離,那么上演的可能性就微乎其微了。當今甘愿寫“抽屜作品”的劇作家很少。為了能上演,大多數劇作家選擇與主流意識形態保持同步,或是選擇不涉及意識形態的題材內容。

國家主導下的昆劇創作,是一種集體行為,無論是昆劇院團,還是劇作家個體,在創作時夾雜著復雜的政治、經濟、社會因素的考慮,缺乏創作的獨立性,因而佳作難出。

而且,國家主導的集體訴求,難以顧及演員的創作意愿,哪怕是有名望的昆劇表演藝術家也不例外。一些表演藝術家希望拓寬戲路,增加戲碼,為自己創作度身定制的作品,就不得不自行謀劃,找劇本、找資金、搭班子,通盤考慮創作與演出。上海昆劇團交響版《牡丹亭》、《司馬相如》與《琵琶行》均屬這類創作。昆劇表演藝術家梁谷音,工六旦,杜麗娘不屬她的家門,但演杜麗娘一直是她的心愿。為此,她親自找編劇改編,邀請上海戲劇學院教授陳明正擔任導演,邀請蔡正仁演柳夢梅與她搭戲,才有了交響版《牡丹亭》。《琵琶行》是劇作家王仁杰應梁谷音委約創作的新編作品,《司馬相如》是劇作家郭啟宏為岳美緹量身定制的作品。這三臺戲的創作主體仍然是上海昆劇團,也未引入其他合作伙伴,與以往不同的是,創作決策主要取決于幾位表演藝術家,他們在主演之外,還扮演了策劃人、制作人的角色。為了實現個人的創作理想,他們在國家主導的體制內擠開一條縫隙,艱難地走了過來。

真正打破國家主導一元格局的是1998年陳士爭與上海昆劇團合作排演全本《牡丹亭》,資金由美國林肯中心提供,藝術創作則由陳士爭拍板。全本《牡丹亭》不僅開啟了“全本大戲”的新時代,也開啟了昆劇創作國家主導與民間倡導共存的新時代。

民間倡導的特點是投資來自民間,項目策劃、創作決策不再取決于劇團,而是取決于項目發起人,他們是該項目的靈魂人物。如陳士爭之于全本《牡丹亭》,白先勇之于青春版《牡丹亭》,唐斯復之于全本《長生殿》,張軍之于實景園林版《牡丹亭》等。以他們為核心的創作團隊決定了作品的創作走向與舞臺呈現。

民間倡導大體上可以分為兩種模式,一是體制外人士與劇團合作,二是民間機構或民營公司獨立制作,二者的區別在于是否依托昆劇院團的演出班底。

體制外人士與昆劇院團合作,始于陳士爭與上昆合作的全本《牡丹亭》,之后有白先勇與蘇昆合作的青春版《牡丹亭》與新版《玉簪記》、《白羅衫》,以及唐斯復與上昆合作的全本《長生殿》等。

不依托院團的獨立制作,始于廳堂版《牡丹亭》。2007年,北京普羅文化傳播有限公司在位于北京東二環附近的“皇家糧倉”上演了廳堂版《牡丹亭》,自行投資、制作、聘用演員與樂隊,開始了民間倡導的自立時期。2008年,著名昆劇小生張軍辭去上海昆劇團的公職,創立了上海張軍昆劇藝術中心,先后創作了花雅堂版與實景園林版《牡丹亭》、《春江花月夜》、《我,哈姆雷特》等作品。2010年,上海卿輝文化傳播有限公司聯合上海市戲曲學校,在上海三山會館推出了古戲臺版《牡丹亭》。2012年,京劇演員史依弘與臺灣導演李小平合作,推出了2012版《牡丹亭》。此外,香港進念·二十面體的榮念曾在新世紀與昆劇演員創作了《夜奔》等一系列實驗作品,也屬于不依托于昆劇院團的第二種模式。

民間力量介入昆劇創作,出發點與關注點各有不同,主要有三種情況。一是注重昆劇的美學價值與文化遺產價值,如全本《牡丹亭》、青春版《牡丹亭》、新版《玉簪記》、《白羅衫》與全本《長生殿》等傳統劇目的新創作。二是注重昆劇的商業價值的開發,主要集中在《牡丹亭》的新創作上,如廳堂版、花雅堂版、實景園林版、古戲臺版《牡丹亭》等。這些創作由民間投資,獲取商業利潤是其主要的創作動機。三是注重實驗探索,如《舞臺姐妹》、《西游荒山淚》、《錄鬼簿》、《夜奔》、《大夢》、《觀天》等實驗作品,解構了昆劇傳統,出發點是探索昆劇面向未來的可能性。

民間倡導打破了國家主導的一元體制的同時,將現代美學觀念、戲劇觀念與制作理念引入了昆劇創作,把昆劇現代化的進程向前推進了一步。陳士爭、白先勇、榮念曾等文化精英對傳統與現代問題有著自己見解與選擇。白先勇說:“我們今天要文化復興,要面對四個字: 古今中外。古今是縱的,中外是橫的,我們面臨的問題就是這一縱和一橫怎么連起來?”*陶子《文化復興的“青春”方式——青春版〈牡丹亭〉訪談錄》,《文化縱橫》2013年第1期。青春版《牡丹亭》、新版《玉簪記》與《白羅衫》,就是在這樣一個坐標中,思考如何把傳統與現代、中國文化與西方文化結合起來,將昆劇的美學特征保留在21世紀的現代舞臺上。

二、 當代昆劇創作的觀念與形態

當代昆劇創作的發展歷程,是諸多因素綜合作用的結果,這些因素最終都會在傳統與現代的問題上表現出來。傳統與現代是一對張力關系,在這對張力的制約下,當代昆劇創作徘徊于傳統與現代之間,在二者的對話、碰撞與融合過程中,形成了不同的創作觀念,進而在藝術形式上反映出來,決定了當代昆劇創作是以傳統、現代還是后現代形態呈現在舞臺上。

1. 主流觀念: 傳統與現代結合

明清兩代傳承至今的昆劇藝術,在劇本與曲譜之外,主要是幾百出傳統折子戲。遺產意義上的昆劇,指的就是這些傳統折子戲。前文所述之昆劇傳統,就蘊含在這些折子里,通過過口傳心授的方式代代相傳。

新中國成立后推行戲曲改革,昆劇作為戲曲大家庭中的一員,也不能例外。戲曲改革的目的,不是為了追求戲曲的現代化,但卻在客觀上推動了戲曲現代化的進程。前文述及,昆劇的現代化主要是傳統與現代的融合問題,表現為藝術形式的現代化與精神內涵的現代性兩方面。

精神內涵的現代性,首先表現為以現代思想觀念去整理改編傳統劇目,使之能夠傳達今人對古典作品的理解,找到與今天觀眾的連接點。上海昆劇團1987年版《長生殿》的改編者李曉指出:“改編昆劇名著需要有自己的美學追求,它追求的是一種現代舞臺上完整意義上的藝術,它帶著傳統的血液,又閃爍著現代人的智慧和美學上的情感。”他的具體做法是,“以新的審美意識注入舊的肌體”,在更為廣闊的歷史的滄桑感中,“對這場愛情與政治的命運的結局,往更深邃的意境中去思索歷史與人生的教訓和亙古不變的真理”*李曉《昆劇名著改編的美學追求——改編〈長生殿〉的一點感想》,《藝術百家》1994年第4期。。李曉從歷史和人生哲學角度來認識與改編《長生殿》,表達愛情與政治糾葛中人生的永恒遺憾,這種遺憾無論古代還是現代都存在著。昆劇《張協狀元》的改編者張烈指出:“以現代人的思維定式去詮釋古人,將現代人的思緒熔鑄在古人的行為之中,拉近劇中人物與現代人的距離,這是思想意義方面的古典與現代的結合。”與之相適應的是內容的調整,“不停留在張協負貧女故事的簡單演繹,而是借以揭示人性的灰色面,這是內容的創新”*張烈《昆劇〈張協狀元〉編劇隨想》,《戲文》2001年第3期。。除了整理改編傳統劇目,精神內涵的現代性也體現在以現代思想觀念去創作古代和現代題材的新編作品。郭啟宏的《南唐遺事》、《司馬相如》、《西施》和張弘的《白羅衫》、《梁伯龍夜品女兒紅》等新編古代戲,以及張靜根據魯迅同名小說改編的現代戲《傷逝》,都屬這類作品。

藝術形式的現代化,表現為昆劇的藝術形式與現代戲劇手段的結合。昆劇的藝術形式包括劇本與舞臺呈現兩方面。劇本形式涉及文體與創作手法(結構、排場、語言等),其形式上的現代化,表現為“現代戲曲”文體的創立。雖然“現代戲曲”文體與雜劇、傳奇不同,但“三體三式”的藝術規定性沒有改變。舞臺呈現涉及導演、表演、音樂與舞臺美術等諸多方面。戲曲導演制確立后,導演取得了二度創作的主導權,在很大程度上決定了昆劇創作的整體走向。

當代昆劇創作的主流觀念是傳統(舊)與現代(新)結合,傳統與現代的比重該如何掌握,以傳統為主,還是以現代為主,諸家觀點不一,大體有以下三類。

一是推陳出新,立足傳統的基礎上進行創新。已故戲曲導演謝平安將其創作觀點概括為“背靠傳統,立足現代,眼望未來,與時俱進”*郜晉《中國戲劇舞臺上的“魔術師”——訪樂山籍著名戲劇導演謝平安先生》,《中共樂山市委黨校學報》2008年第1期。。“背靠傳統”就是要抓住戲劇最本體的美學觀念——寫意傳神。“立足現代”就是不吃老本,不要抱殘守缺,要把傳統重新進行組合,讓戲劇既是傳統又是現代,或者說叫老戲新演。謝平安指出“立足現代”主要抓好三點:

首先是梳理劇本,要學會改老本,突出重點,弱化和簡化過場(帶交代性的),有戲則長、無戲則短,重點突出,尤其是突出故事情節和情感。二是需要控制舞臺節奏。傳統戲比較拖沓,現代戲可以加快節奏,其中包括劇中人物的內心節奏和整個劇情行進的節奏。三是充分運用現代的包裝手段,如舞臺的綜合藝術,特別是要加強音樂、舞美、服裝、化妝、唱腔的表現力。*同上。

不難看出,“背靠傳統”、“立足現代”的創作觀念,重在“立足現代”——在傳統的基礎上進行創新,尤其是加快戲劇節奏與加強綜合藝術的表現力,讓傳統戲劇符合現代審美觀念。

當代導演排演昆劇時大多傾向于在傳統的基礎上推陳出新。導演郭小男指出:“戲劇若要發展,一靠改革(立足于本體的吐故納新),二靠綜合(古典性、現代性、民間性的綜合性創作思考)。……我們不能瞻前顧后,一味地認為它是遺產,只要求保護,不要求創造是不對的,我們應當尋找昆曲能夠與現代觀眾聯系起來的形態。……推陳不能出陳,而是要出新、出美。推出古典與現代的結合,青春與藝術的結合,才是我們要走的道路。”郭小男的創作觀念在三本《牡丹亭》里得到充分的貫徹與體現。他在導演闡述中說:“我們通過‘釋夢—尋情—生幻’這樣一個思辨形式,深入地從現代人的審美視角對作品進行了量定: 我們的創作力爭以最嶄新的解析方式再生四百年前的經典。”他將《牡丹亭》的演出意象提煉為一個“幻”字,以此領統領所有部門的二度創作,強調創新,反對任何還原、復古或沿襲、照搬的創作理念。對于表演,他也提出了新的要求:“似是而非、行當通用、模棱兩可的動作不用;潛心研究,創造新程式,創造只屬于‘這個戲’的角色肌體運動方式。”*郭小男《觀/念: 關于戲劇與人生的導演報告》(B卷),上海錦繡文章出版社,2010年,第56、96、97—98頁。在他看來,過去的不是不好,而是太過陳舊,觀眾雖耳熟能詳但缺乏新意,藝術家的職責就是創造美。

郭小男與謝平安的共同點是強調創新,傳統是創新的基礎。同樣是創新,旅美導演陳士爭則走得更遠一些。他導演的全本《牡丹亭》加入了評彈、雜技、木偶、高蹺等非昆劇元素,昆劇對他而言,只是中國傳統藝術形式的一種。從《牡丹亭》中,他看到的是《清明上河圖》式的明代社會的縮影,希望在舞臺上展現這幅“清明上河圖”——回到古老的中國傳統,用歌舞和各種有意思的形式,把故事講出來。作為少數進入西方主流社會的華人藝術家,陳士爭面對的主要是西方觀眾與評論家,因而,如何讓所有中國元素都服從于講述《牡丹亭》這個東方故事,才是最重要的問題。觀眾在舞臺上看到了一個明代園林演劇的環境,有傳統的舞臺,有山石、魚池、金魚、鴛鴦,有鳥語花香。陳士爭試圖還原在蘇州園林演戲的情景,但這種還原是在現代西式鏡框式舞臺上做的,觀眾與演員構成的觀演關系,完全不同于彼時的園林演劇,看似回歸傳統,實則是一種現代創新。

二是不新不舊,不要標新立異的新,不要抱殘守缺的舊。這是著名導演曹其敬給全本《長生殿》定下的排演原則。“不新不舊”的創作觀念,首先體現為對“舊”的慎重態度,懷有一種虔敬的心情、抱著精心呵護的態度來做。然而,古今演出條件、審美標準不同,所以曹其敬認為,今天不可能也沒有必要把演出恢復到三百多年前的樣子,比較合理的是把古典精粹的狀態與樣式做一個今人的展示。這種展示,難免要加入新元素。曹其敬提出,新要新得要有分寸,要不改其宗,不標新立異,不做冒險的創新嘗試,要盡力恢復作品的原貌,做實質性的恢復,而不是表面文章,不必整舊如舊,更不必故意做舊。*曹其敬《〈長生殿〉導演闡述》,葉長海主編《長生殿: 演出與研究》,上海文藝出版社,2009年,第16頁。

與之相應,舞臺設計劉元聲提出了“三不”原則: 一不復古,既不完全延續“一桌二椅”的老法,也不用滿堂華麗的布景和目不暇接的燈光變化。二不實驗,藝術創作有藝術創作的規范和邏輯,創造絕不等于亂來,不實驗也不等同于不發展。三不商業,著眼于精品劇目的創作,樹立一種“皇家”昆曲劇院的風范。*沈倩《古韻新姿〈長生殿〉——漫談〈長生殿〉之舞臺美術創作》,葉長海主編《長生殿: 演出與研究》,上海文藝出版社,2009年,第53頁。全本《長生殿》的總體形象是“古樸典雅”,舞臺整體是一個木質欄桿結構,臺口兩側陳列九音云鑼、編鐘和琴瑟。舞臺上取消了“出將”、“入相”,用天幕取代了傳統舞臺上的守舊。天幕圖案與演出場景一一對應,如驪山背景取材于宋代郭忠恕的《明皇避暑圖》,《禊游》背景取材于北宋王詵的《煙江疊嶂圖》。以天幕取代守舊,不僅僅是出于美化舞臺空間的考慮,而是變通用為專用,從共性走向個性,反映出審美觀念的變化。

與曹其敬有過合作上海昆劇導演張銘榮與沈斌,也持類似的創作觀念,只是表述略有不同。沈斌在導演創作中一直堅持“古不陳舊,新不離本”原則——“‘古’是繼承戲曲本體表演規律,但‘不陳舊’;‘新’是借鑒、吸收,卻‘不離本’,是經過融合仍是戲曲的個性”*沈斌《回歸本體是戲曲創新的根本(下)——論戲曲的創新性與本體性》,《上海戲劇》2016年第4期。。他希望把傳統昆劇中優秀的部分繼承下來,借鑒、吸收一些新的表演手法,讓戲曲本體規律和新的創作元素在有機互融中產生新的價值,使作品煥發出真正的個性魅力。張銘榮排演昆劇《邯鄲夢》時強調“仿古不復古,創新不離譜”*張銘榮《仿古不復古,創新不離譜——〈邯鄲夢〉導演札記》,《上海戲劇》2009年第3期。。該劇曾由謝平安導演排過一稿,加入了許多現代手法,有不少可取之處。比如《云陽法場》一場,傳統演法是兩個劊子手在場,導演安排了六個劊子手加四個長槍手,舞臺氣氛一下子森嚴起來,盧生的宰相身份也彰顯出來。但也有不盡人意之處,比如呂洞賓點化盧生后,導演安排了十二個仙女在蟠桃樹下起舞,場面與氣氛有了,但與劇作主旨關系不大。《邯鄲夢》最后一出《合仙》(也稱《仙圓》),為八仙點醒盧生的群戲,是過去昆班堂會的常演劇目,熱鬧好看,舍之可惜。張銘榮接手排第二稿時,決定讓其歸位: 以八仙之一的呂洞賓下界度盧生開始,刪去十二個仙女的歌舞場面,改以《仙圓》收尾,保留了昆劇的特色,也契合原作題旨。與此同時,張銘榮根據人物塑造與舞臺效果的需要,適當地做了些創新改動。《云陽法場》有一小段相爺回府的過場戲,傳統演法只是走個過場,沒有戲。張銘榮則作了精心處理: 宰相盧生回府路上洋洋得意地唱起散曲,述說平生功績,八個士兵高舉太子太保等官銜的牌子作為陪襯,形象地表現了盧生位極人臣后的顯赫權勢,與接下來上刑場的突轉形成鮮明對比,強化了人物命運的變化無常,演出效果很好。

三是舊體新用,古典為體,現代為用。新世紀前后,一些海內外文化精英開始介入昆劇創作,他們的美學觀念對昆劇創作產生了很大影響。這方面的代表人物是白先勇。白先勇以全新的制作理念與蘇州昆劇院聯合排演了青春版《牡丹亭》與新版《玉簪記》等劇目。對青春版《牡丹亭》的制作,白先勇指出:

我的原則是要做到正宗、正統、正派,讓昆曲的古典美學與現代化劇場互相接軌,讓傳統與現代的文化對接。尊重傳統而不因襲傳統,利用現代而不濫用現代;古典為體,現代為用。劇本不是改編,只是整理,保留原著的精髓,只刪不改。唱腔原汁原味,全依傳統,只加了些烘托情緒的音樂伴奏。服飾布景的設計講求淡雅簡約,背景采用書畫屏幕,留出足夠的空間便于演員表演,絕對不把話劇里寫實的布景或者西方歌劇音樂劇里熱鬧的東西用到昆劇上來。*吳新雷、白先勇《中國和美國: 全球化時代昆曲的發展》,《文藝研究》2007年第3期。

這段話指明了青春版《牡丹亭》制作原則、目標與具體做法。“正宗”意味著上有傳承,“正統”意味著符合昆劇傳統,“正派”意味著是發源地的南派昆曲。昆劇的古典美學需要與現代文化對接,但必須遵循“古典為體、現代為用”的原則,體用關系不能顛倒,更不能以創新為名破壞昆劇傳統。制作新版《玉簪記》時,他的美學追求更進了一步:

我們決定新版《玉簪記》整體高雅風格,恢復昆曲“雅部”的原貌,而以中國文人雅士的文化傳統——琴曲書畫為基調……昆曲的音樂唱腔、舞蹈身段猶如有聲書法、流動水墨,于是昆曲、書法、水墨畫融入一體,變成一組和諧的線條文化符號,這便是我們在《玉簪記》里企圖達成的新美學的重要內涵。*白先勇《琴曲書畫——新版〈玉簪記〉的制作方向》,白先勇策劃《云心水心玉簪記: 琴曲書畫新美學》,人民文學出版社,2011年,第5頁。

該劇演出后,白先勇在《藝術評論》雜志2010年第3期發表《昆曲新美學——從青春版〈牡丹亭〉到新版〈玉簪記〉》一文,正式提出“昆曲新美學”的概念。“昆曲新美學”從本質而言是一種創作觀念,其內涵可以歸納為三個方面: 一是以昆曲“抽象、寫意、抒情、詩化”的美學原則為根基與出發點;二是古典與現代融合,古典為體,現代為用,讓昆曲的古典美學與現代劇場接軌;三是古典與古典融合——琴曲書畫的融合,創造抽象寫意之美的極致,恢復昆曲的雅部原貌。

以上創作觀念都強調新與舊的結合,但在如何處理新與舊的關系上有所不同。“推陳出新”強調“新”(現代),容易把“舊”(傳統)給破壞了。“不新不舊”中“新”與“舊”是并列關系,倘若不仔細研究舊傳統中的哪些部分可以“不舊”(可以揚棄),哪些部分應該“守舊”,則容易在“不舊”的過程中傷及應該“守舊”的部分,而在“不新”的過程中加入的新元素是否能夠與舊傳統較好地融合,也需仔細斟酌。從理論表述而言,“舊體新用”的“昆曲新美學”,對新與舊關系有著較為深刻的理解,但琴、曲、書、畫融合后是否會有違昆曲美學,需要進一步探討。

2. 非主流觀念: 整舊如舊與實驗探索

顧篤璜認為,當下的昆劇實際上已分裂為兩大陣營,一派是改革派,一派是尊古派*顧篤璜《關于蘇州昆劇工作的思考》,《蘭蕙齊芳》第二輯(內部資料),江蘇省昆劇研究會、蘇州市文聯藝術指導委員會2001年編印,第56頁。。作為昆劇界“尊古派”的代表,他對當前一味強調創新提出了質疑:“昆曲是遺產,遺產怎么創新?創新了還是遺產嗎?”*劉紅慶《昆劇藝術節,創新還是滅殺?》,《南風窗》2006年第15期。他認為,當前的首要任務是挖掘、搶救、保存昆劇遺產。具體應該分兩步走,首先是傳承昆劇經典折子戲,其次是按昆劇傳統演劇方式搬演古典名著。把中國古典劇本按原著搬上舞臺,顧篤璜認為,首選甚至唯一可選的劇種是昆劇。昆劇所形成的法則、格局和形態正是戲曲基本表現原則、方式、手段、手法、技巧的整體呈現,反映著戲曲的藝術規律*顧篤璜《關于蘇州昆劇工作的思考》,《蘭蕙齊芳》第二輯(內部資料),江蘇省昆劇研究會、蘇州市文聯藝術指導委員會,2001年編印,第5頁。。從這個意義上而言,對昆劇遺產不能改革,只能繼承。

當代昆劇創作,創新成為主流,按傳統昆劇法則創作漸漸邊緣化,引起了一部分有識之士的憂慮。郭啟宏認為:“(昆劇)現在被聯合國列為世界文化遺產保護起來了,就絕對不能再瞎嘗試。”*唐雪薇《名人坊——郭啟宏今年五個戲曲劇本搬上臺》,《北京娛樂信報》2005年8月6日。既然不能瞎嘗試,那么是否有“原汁原味”的昆劇呢?是否有完全純粹不變的繼承呢?遺憾的是郭啟宏也認為沒有,“所謂‘原汁原味’是一個虛幻的舊夢!休道元人雜劇關王馬白,便是明代傳奇《浣紗記》,當年的演出形態誰能窺得幾許?縱有若干文字存留,哪能百分百相信?南昆里的折子戲《寄子》之類,算得‘原汁原味’么?‘傳字輩’是不是‘老祖宗’?一切都在微妙地變化著。所謂‘純粹繼承’,不是欺人,便是自欺,只能導致生機的喪失”*郭啟宏《昆曲二題》,《大舞臺》2008年第2期。。顧篤璜也認為傳統劇目的傳承過程中不可能與前人的演出完全相同,每一代演員都會有從自身條件出發的再創造。因而,在藝術實踐中不可能有“純粹繼承”。他們兩位的觀點與昆劇發展實際是相符的。

既然沒有“原汁原味”的昆劇,也沒辦法純粹繼承,那么該如何搬演傳統劇目呢?郭啟宏認為比較實際的做法是追求盡可能的“原生態”,“就內容講,恍若文物,只須拂去浮塵,不必‘改造’,無須‘脫胎換骨’;就表演講,則可以憑借傳統程式進行某些修整、補充和處理,亦如文物,做到‘整舊如舊’”*同上。。對于這個問題,顧篤璜的目標是“恢復到我們所能追溯到的昆劇原樣”*樊寧《顧篤璜: 昆劇文化遺產的守護者》,新華網江蘇頻道,2007年1月11日,http: //www.js.xinhuanet.com/xin_wen_zhong_xin/2007-01/11/content_9020949_7.htm。,具體做法是從“劇本、音樂、表演到舞臺演出形式基本不作修改,連副末開場、老旦團圓、檢場、三面伸出的舞臺、太上板、門簾、樂隊放在正中,這一切都保持原樣,像古文物一樣,作為展覽演出,并且永遠傳下去”*顧篤璜《昆劇的革新與前途——為“昆劇傳習所”成立六十周年紀念而作》,江蘇戲曲叢書第三輯《蘭苑集粹》(內部資料),江蘇省文化廳劇目工作室,1984年編印,第153頁。。

除了按傳統形式搬演傳統劇目,顧篤璜認為今天也可以有新編作品:“今人創作昆劇就像今人寫舊體詩詞是一樣的道理。按照昆劇的格律和法則寫出來的怎么不是昆劇呢?”*顧篤璜《關于蘇州昆劇工作的思考》,《蘭蕙齊芳》第二輯(內部資料),江蘇省昆劇研究會、蘇州市文聯藝術指導委員會,2001年編印,第5頁。這樣的新編作品不屬于昆劇遺產,可以有創新,但不能脫離昆劇傳統。比起一般推崇繼承與創新并重的理論家,顧篤璜更為理性與務實,他反對的不是創作新劇目,而是不顧昆劇藝術特征、對昆劇遺產進行改革,把高雅的昆劇改革成通俗文藝,這在他看來是一種“現代愚昧”。

整理并導演三本《長生殿》時,顧篤璜試圖在現代舞臺上再造一個盡可能“原生態”的昆劇樣本,保留昆劇的原有特色,拒絕任何有損昆劇的創新和改革。他的導演原則是“傳統、傳統、再傳統”:“首先是劇本絕對傳統,為適應現代觀眾,演出全劇沒有可行性,因而必須刪節,原則是只刪、不改、不加。第二,表演形式是傳統的,音樂不變、樂隊編制不變、表演風格不變。”對舞臺美術,他只提了兩個原則:“一是在人物服裝方面,凡地上的按傳統規則,凡天上的,可任其自由發揮;第二是舞臺布置只是背景,與表演不發生關系。”*黃潔《顧篤璜: 昆劇需要原汁原味地保護》,《蘇州日報》2013年5月31日。設計師葉錦添按照導演要求,設計了一個以古戲臺為結構的表演舞臺,保留了守舊與“出將”、“入相”的傳統舞臺格局,回到“一桌二椅”,以及檢場當場遷換的傳統方式,樂隊則復原為環桌而坐的形式。三本《長生殿》的創作出發點是遺產意義上的昆劇,顧篤璜按照保護遺產的要求來進行創作,因而不存在現代化的問題。

顧篤璜與郭啟宏之外,持同樣觀念的另一代表人物是劇作家張弘。作為昆劇演員出身的劇作家,不論是整理傳統劇目,還是創作新編戲,他強調的是符合昆劇藝術的規范,以及如何保持昆劇的傳統美學品位。對于重故事情節、重矛盾沖突、講究戲劇性的“現代戲曲”成為昆劇創作的主流,他指出:

在當今舞臺上,除了以講敘故事為主的情節劇之外,我想我們還需要另一種戲曲: 比之邏輯的合理性,它更重情感之合理;比之故事的起承轉合,它更重人物內心之跌宕起伏;比之訓導,它更重趣味;比之刺激,它更重欣賞。*張弘《尋不到的尋找——張弘話戲》,中華書局,2013年,第207頁。

這種“重情感”、“重趣味”、“重欣賞”的戲曲,其實就是傳統昆劇。當下許多追求名導演、大制作、豪華布景的新創作不同,張弘的選擇是親近昆劇古典之美:“舞臺時空好比一杯水,此長彼消,容量只有那么多,我希望這杯水的八成以上,都是表演藝術。比之技術,我選擇看重藝術;比之五光十色的高科技,我選擇信任與欣賞演員的血肉之軀;比之讓人眼前一亮,我更愿意選擇心頭一動。”*同上,第59頁。秉承這樣的理念與追求,他整理了《觀圖》、《題畫》、《偵戲》等折子戲,創作了《白羅衫》、《紅樓夢》折子戲等新編作品。

目前搬上舞臺的《紅樓夢》折子戲有《別父》、《胡判》、《識鎖》、《弄權》、《讀曲》、《設局》、《驚耗》、《花語》、《戚門》等九折,依套選牌,倚聲填詞,從劇本到舞臺呈現,恪守傳統,整舊如舊,深得傳統折子戲的神韻。《紅樓夢》篇幅巨大,人物眾多,該如何選擇人物與情節入戲呢?張弘的標準是“情”與“趣”,這是他對昆曲審美的概括,也是個人審美趣味之所在。《別父》、《驚耗》、《戚門》三折著眼點在“情”,《胡判》、《弄權》、《設局》三折的著眼點在“趣”,《識鎖》、《讀曲》、《花語》則是“情”與“趣”兼具。不僅如此,張弘回歸傳統,按家門寫戲,各個行當都有充分展現的空間。比如《別父》一折是生旦對子戲,林如海以老生應工又可借鑒某些官生的表演程式;《胡判》是一折末、丑對子做功戲,通過白口和表演來表現二人如何勾心斗角的內心活動。

張弘寫戲,重案頭,也重場上,強調先于演員的切身體悟。他的劇本交付前往往在心里已經“演”過數遍了,二度風格樣式也已框定了七八成,演出時基本上不需要做過多的調整。因而,可以不用現代導演,由各行當經驗豐富的表演藝術家“捏戲”——以傳統表演程式為元素,依劇情內容、人物行當與音樂情緒,去鋪排唱念、身段與調度,形成一個有機的表演整體。這樣“捏”出來的戲,回到傳統“一桌二椅”的演出形式,以演員為主體,把舞臺最大化地還給演員表演。

《紅樓夢》折子戲從劇本到二度創作,體現了張弘對傳統昆劇藝術的認識——重情趣、重場上之曲、重表演本體,可以視為按整舊如舊的觀念與方法創作新編戲的一個樣板。

與整舊如舊觀念相對的另一端是實驗探索。當代劇場藝術家、香港進念·二十面體藝術總監榮念曾認為,現今的舞臺與五百年前的舞臺構造上不同,現代的傳統戲曲已經隨著現代社會、經濟和科技的發展,蛻變成現代劇場藝術,因而再按照傳統做博物館式的呈現并不是最佳的保存方式。他用瀕臨滅絕的珍惜鳥類朱鹮來比作昆劇,認為二者有一種相似的處境,因而不能像展覽品一樣放在博物館供人欣賞,而是要強化它,讓它重獲在大自然生存的本能。榮念曾將對傳統表演藝術的認識稱為“智識”,認為在“智識”基礎上承先啟后才是真正的傳承。在他看來,任何的表演藝術都有一個整體既定的基本框架,現代劇場藝術家所該做的,除了框架內的表演創作外,就是要挑戰和實驗這個劇場框架的邊緣。這種實驗于昆曲而言,也同樣適用:

我個人認為,當前藝術工作者累積了足夠的經驗和學問,他們就有足夠的資格去決定昆曲可以如何發展,可以向哪個方向進行實驗。因此,一個劇種的改變,視乎演員是否敢于嘗試……歸根究底,還是我們的“活的文化歷史”傳承者能否強化自己在智識基礎上,獨立地、自信地確定自己該走的路。*榮念曾《實驗中國——實現傳統》,載胡恩威主編《榮念曾: 實驗中國 實現劇場》,(香港)城邦出版集團有限公司,2010年,第102頁。

如果把前面所述的整舊如舊與新舊結合的觀念,看作是面向過去和今天的傳承與創作觀念,那么榮念曾的傳承與創作觀念則是面向未來的。他強調說:“我們不能只做無傷大雅的事,我們要做未來的大雅。”*呂林、羅拉拉《怕——柯軍多元藝術探索》,中國戲劇出版社,2013年,第136頁。在他看來,現在和當代,到了未來就是傳統。榮念曾從昆劇作為“活的藝術(Live Art)”*榮念曾《實驗中國——實現傳統》,載胡恩威主編《榮念曾: 實驗中國 實現劇場》,(香港)城邦出版集團有限公司,2010年,第98頁。出發以創造未來的大雅為歸宿,另辟一條創新實驗之路。他為那些長期給劇作家代言、找不到途徑表達自己的藝術觀念與生命感悟的昆劇藝術家,開啟了一扇探索與表達的之門,激發他們重新思考昆劇的屬性、昆劇的過去與未來。

受榮念曾影響的柯軍也是實驗昆曲的代表性人物。他認為昆劇擁有兩種屬性,“一種屬于‘遺產’,要考古挖掘、保護復原;另一種屬于‘藝術’,要探險創新,展開各種嘗試、實驗”*呂林、羅拉拉《怕——柯軍多元藝術探索》,中國戲劇出版社,2013年,第17頁。。這兩種屬性構成昆劇的兩個主體,“一個考古隊,一個探險隊,考古隊保護遺產要做到不折不扣,探險隊發展創新要毫無畏懼,他們各自背著行囊向相反的兩極進發,他們之間的距離,就是昆曲發展的彈性空間,距離越大,彈性越大”*王曉映《昆曲: 可以最傳統,可以最先鋒》,《新華日報》2013年12月24日。。柯軍認為昆劇是這樣一門傳統又現代的藝術,古人創造昆劇時,他們就是當時的先鋒。

基于這些觀念共識,榮念曾與柯軍、石小梅、李鴻良、孔愛萍、孫晶、楊陽等三代昆劇藝術家創作了《舞臺姐妹》、《夜奔》、《觀天》等一系列以“榮念曾實驗劇場”命名的實驗作品。這些作品已經不屬于傳統昆劇的范疇,而是有著昆劇元素的當代劇場藝術作品,它們突破了昆劇的劇本與聲律規范,解構了昆劇表演程式。

傳統昆劇以演員表演為主體,榮念曾的實驗作品則以劇場呈現為主,即從表演藝術轉向劇場藝術。這一轉向引起了創作方式的變革,演員不再只演劇作家寫好的“角色”,而是演“我”——有時是劇中人,有時是演員自己。開始排練的時候,往往沒有所謂的劇本,做了一系列的工作坊與排練修改后,才形成了舞臺文本。從文學書寫轉向劇場書寫——導演與表演者的集體書寫后,傳統意義上的劇本被徹底瓦解。

這樣的劇場藝術,其意義依賴于闡釋、評論而存在,演出的目的已經超出了藝術審美的范疇。榮念曾試圖在兩個向度上進行實驗與拓展,一是向內強調演出對于藝術家自身的意義,二是向外強調對傳統藝術的傳承與發展、對社會問題的關注與討論。這兩個向度上傳達的是創作者對人生的感悟、對藝術與社會問題的理性思考。榮念曾將這種表達稱為“評議”。他試圖通過這種“評議”去讓創作與藝術家、與社會發生關系,從而達到參與社會公共生活的目的。

在榮念曾的指引下,柯軍獨立創作了《余韻》、《奔》、《藏·奔》等“新概念昆劇”。與榮念曾相比,他關注的范圍要小,焦點也比較明確,更重視“我”對藝術、生命的感悟,而不是“評議”社會與政治問題。他的創作是源于自我表達的需要:“作為一個演員,我很幸運,因為可以體味百態人生;作為一個演員,我又好無奈,我飾演別人,我自己誰來演呢?昆曲的表演程式無法跨越,可演員也有其特殊心理和對藝術及人生的感悟,無法通過演出來傾訴和傳達。對一個有思想、有靈魂、需要情感表達的演員來說,昆曲不應該成為自我的局限,因此我嘗試以昆曲為載體,讓傳統的表演程式進入新的表現層次,除了表現昆曲藝術的美和高雅以及表演程式的精湛以外,我想表現人的一種欲望,一種涌動的情緒,一種不斷追求的精神。”*黃鑫《沉重而甜蜜的責任——訪江蘇省昆劇院院長柯軍》,《中國文化報》2008年9月17日。因而,他的“新概念昆劇”不是對昆劇完全解構之后進行重構,而是保留了一些昆劇唱念和表演程式,采用拼貼手法,與其他藝術拼貼成一個全新的作品。如《藏·奔》這個作品將傳統書法與昆劇折子戲《夜奔》片段拼貼在一起,試圖表達千百年來人生的一個兩難處境: 順世與隨性。作為創作者和表演者,他要突出的是演員表演,而不是像榮念曾那樣將表演者工具化,突出導演作為劇場藝術作品的作者地位。

榮念曾與柯軍的實驗作品,誕生不過十余年,在國內上演的機會也很少,近年來才開始進入少數研究者的視野,學界對其產生的淵源、創作觀念、發展脈絡以及藝術特征仍缺乏一個較為全面的認識。

相對于傳統與現代結合的主流創作觀念,回歸傳統的整舊如舊與突破傳統的實驗探索可以視為非主流觀念。這里的主流或非主流觀念,是從創作者與作品的數量上而言,而非從價值觀念或是意識形態導向得出的判定。當然,當代昆劇創作觀念的走向,可以反映創作者價值觀念的取向乃至官方意識形態與文化政策的導向,這是另外一個問題。

3. 藝術形態: 傳統、現代與后現代

當代昆劇創作,在觀念走向多元的同時,呈現為不同的藝術形態——傳統、現代與后現代形態。昆劇創作觀念與藝術形態的關系比較復雜。一方面,創作觀念決定了藝術形態,藝術形態是藝術觀念的深化與體現。換言之,昆劇的藝術形態是昆劇創作觀念在藝術形式上的反映與體現。如新、舊結合的創作觀念,除了精神內涵的現代性要求外,往往會在藝術形式上融入現代美學觀念與表現手法。另一方面,藝術形態取決于創作觀念中關于藝術形式的部分,即劇本形式和舞臺呈現兩個方面。因而,精神內涵具有現代性的作品,其形式既可以是傳統形態的,也可以是現代形態的。具體而言,整舊如舊的創作觀念,恪守昆劇傳統,藝術形式上呈現為傳統形態;新、舊結合的創作觀念,可以按昆劇傳統進行創作,也可以在傳統基礎上融入現代戲劇手法,藝術形式上相應呈現為傳統形態或是現代形態;實驗探索的創作觀念,融入了解構、拼貼等后現代戲劇手法,藝術形式上呈現為后現代形態。

傳統形態的昆劇劇本主要是傳奇與雜劇,以及由前者散出形成的折子戲,有墨本與臺本之別,前者由文人創作,后者由藝人在演出實踐中整理加工而成,舞臺呈現形式為“一桌二椅”,具有表演程式化、時空自由化、砌末虛擬化的特點。傳統昆劇集文學、音樂與表演之大成,是中國戲劇的范式與代表,作為人類共同的文化遺產,具有極高的美學與學術價值。當代昆劇多在現代劇場的西式鏡框式舞臺,在舞臺形制上不同于傳統的古戲臺和廳堂演出。筆者以為,不論在什么場所演出,只要符合昆劇傳統、承襲傳統表演方式,仍可視為傳統形態的昆劇。

當代昆劇創作可以歸入傳統形態的演出有三類,一是新整理的傳統劇目,如梁谷音主演的《陽告》,岳美緹與梁谷音主演的《藏舟》,張繼青主演的《寫真》、《離魂》,張弘整理的《題畫》等折子戲;二是由折子戲串演形成的本戲或蘇昆三本《長生殿》這樣對劇本只刪不改、舞臺呈現恪守傳統、整舊如舊的本戲;三是按昆劇傳統創作的新編作品,劇本采用傳奇/雜劇文體或是折子戲形式,遵守“三體三式”的文本與聲律要求,并且按“一桌二椅”的傳統方式演出,如《紅樓夢》折子戲。

現代形態的昆劇,以傳統形態為基礎進行現代化,使之具有現代性,涉及劇本與舞臺呈現兩個方面。理論上而言,只要劇本或舞臺呈現兩方面有其一是現代形態的,則該作品就屬于現代形態的。具體實踐中,現代形態的昆劇主要有兩種情況,一是劇本為傳奇、雜劇文體,或是折子戲,舞臺呈現是現代的,二劇本為“現代戲曲”文體,舞臺呈現是現代的。

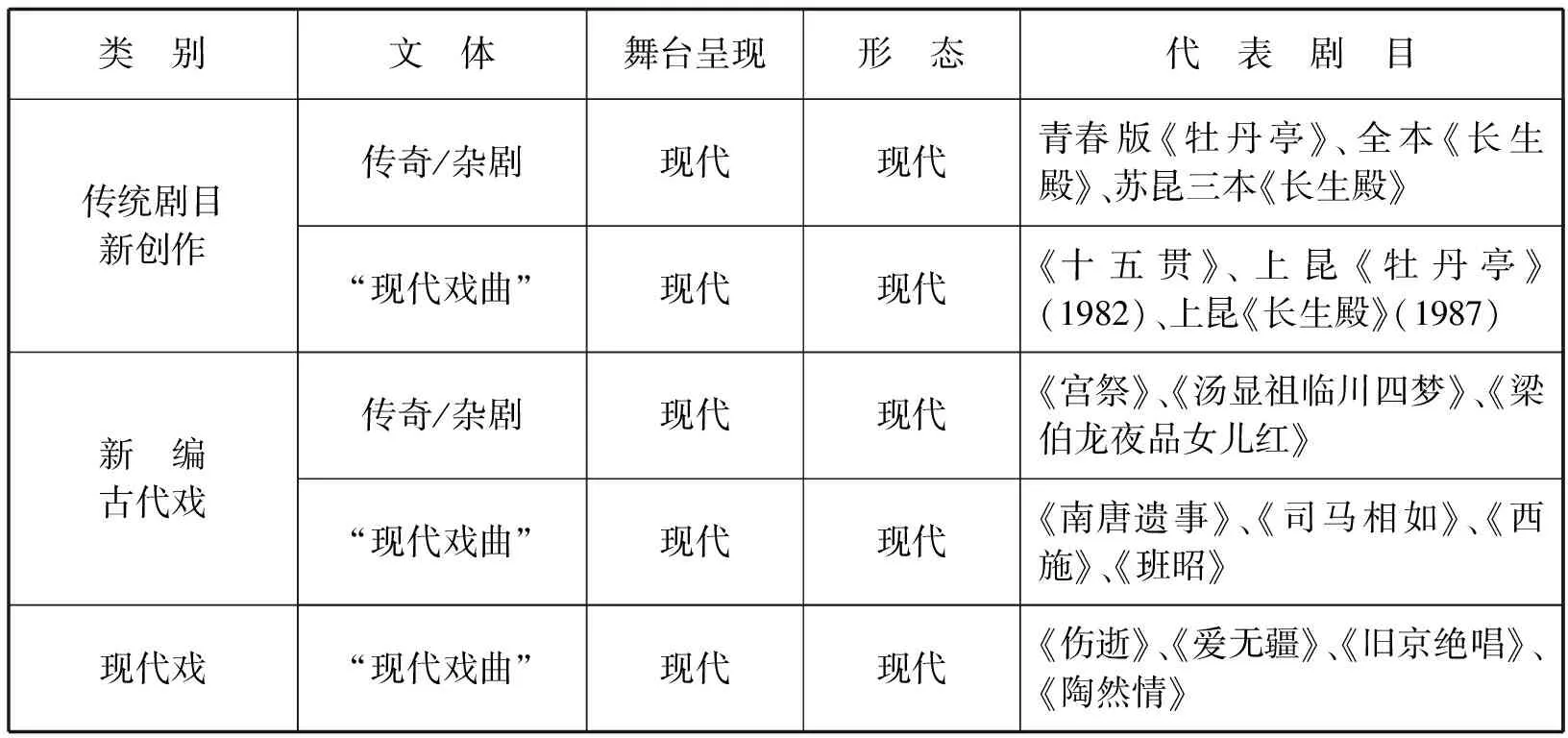

新中國成立后,《十五貫》的創作演出,不僅確立了“現代戲曲”文體,也確立了昆劇的現代形態,對當代昆劇創作產生了深遠的影響。當代昆劇創作可以納入現代形態的也有三類,一是傳統劇目新創作,二是新編古代戲,三是現代戲,具體如下:

類 別文 體舞臺呈現形 態代 表 劇 目傳統劇目新創作傳奇/雜劇現代現代青春版《牡丹亭》、全本《長生殿》、蘇昆三本《長生殿》“現代戲曲”現代現代《十五貫》、上昆《牡丹亭》(1982)、上昆《長生殿》(1987)新 編古代戲傳奇/雜劇現代現代《宮祭》、《湯顯祖臨川四夢》、《梁伯龍夜品女兒紅》“現代戲曲”現代現代《南唐遺事》、《司馬相如》、《西施》、《班昭》現代戲“現代戲曲”現代現代《傷逝》、《愛無疆》、《舊京絕唱》、《陶然情》

傳統劇目新創作與新編古代戲,文體有傳統與現代之分,現代戲都是“現代戲曲”文體,尚未見到以傳奇/雜劇文體或是折子形式創作的現代戲。需要指出的是,現代形態的昆劇,并不意味著內在精神也具有現代性。作品的內在精神,取決于創作者的思想意識,與外在的藝術形態無關。以傳奇/雜劇文體或是折子戲形式的傳統形態昆劇,其精神內涵可以是非常現代的,而現代形態的新創作,其精神內涵可能是偽現代、甚至是反現代的,這樣的例子在當代昆劇創作中并不鮮見。

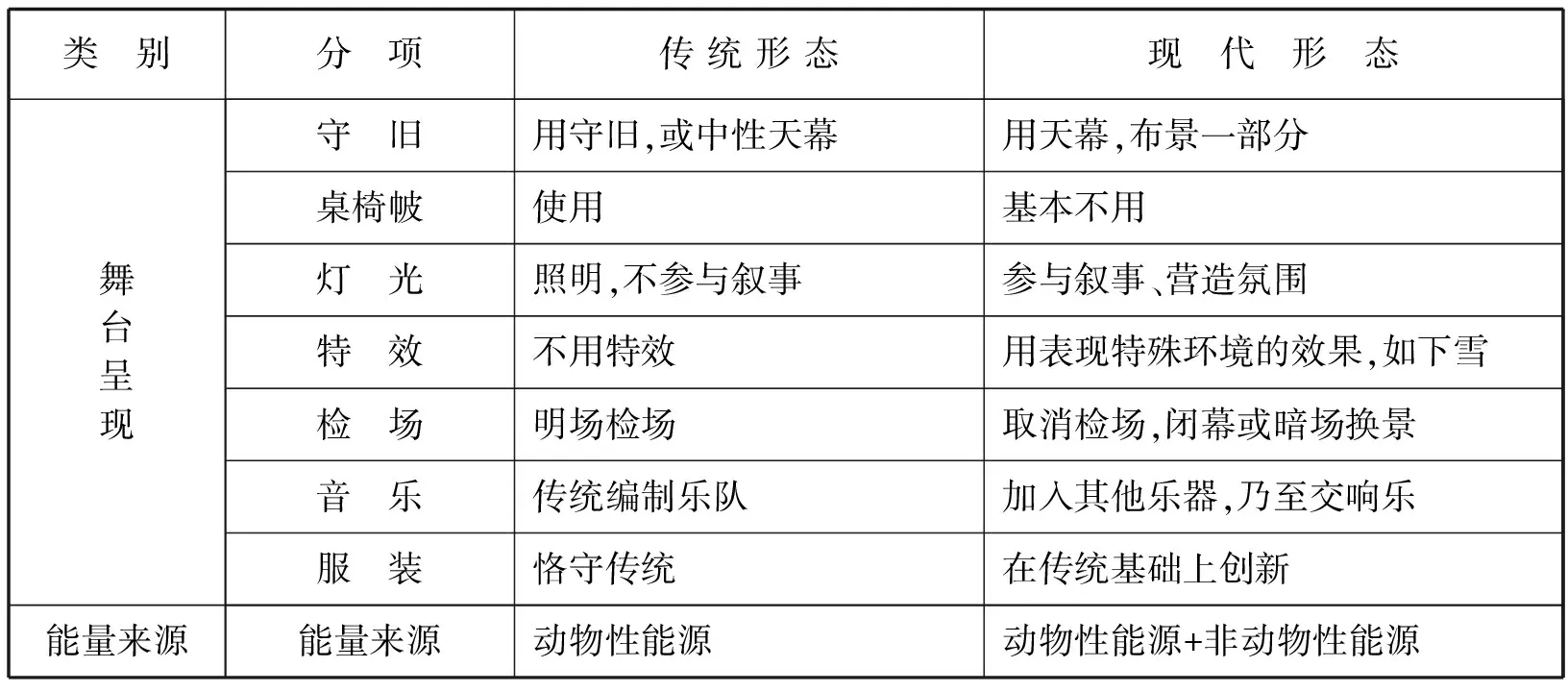

為了更好地理解傳統形態與現代形態昆劇的不同,以下從劇本、舞臺呈現與劇場能量三個方面對二者進行比較分析。具體見下表:

類 別分 項傳統形態現 代 形 態劇本文 體傳奇、雜劇文體“現代戲曲”文體敘事/抒情抒情為主,重“詩”敘事為主,重“劇”情 節不強調情節整一性強調情節整一性非代言體語言自報家門、批講等大量存在自報家門外其他形式較少使用舞臺呈現創作主導以表演為中心以導演為中心轉場/定場轉場戲,時空自由定場戲,時空固定時空環境演員演出來,在演員表演前不確定舞臺美術營造出來,在演員表演前已確定舞臺形式通用的一桌二椅每戲不同的專用布景布 景不是獨立作品是獨立作品

(續表)

以上比較的是一般情況。現代形態的昆劇,原則上符合以上描述,實際創作中也會有少許出入,如青春版《牡丹亭》保留了桌椅帔,全本《長生殿》沒有使用特效技術。傳統形態的昆劇,情況亦然。

劇場能量來源的概念,由日本戲劇家鈴木忠志提出的。他認為現代劇場里充滿了聲光電等“非動物性能源”,而傳統的戲劇沒有聲光電設備,主要依靠演員自身的“動物性能源”*鈴木忠志《鈴木忠志——文化就是身體》,林于竝、劉守曜譯,(臺北)中正文化中心,2011年,第7—8頁。。在他看來,戲劇的魅力主要來自演員的“動物性能源”,而非“非動物性能源”。對照昆劇來看,傳統昆劇以演員表演為中心,沒有麥克風、喇叭等電聲設備,全憑演員的嗓子征服觀眾,劇場能量來源主要是演員的“動物性能源”。現代劇場演出傳統形態的昆劇,盡管有現代化的聲光電設備,使用是極有限的,如燈光功能是照明,除了千人大劇場不得已要用麥克風外,聽的仍然是演員的真聲。現代形態的昆劇演出,其能量來源,既有燈光、音響、特效乃至多媒體等聲光電手段綜合形成的“非動物性能源”,也有演員的“動物性能源”。二者的比例如何拿捏,與創作者對昆劇傳統的理解有關,也與他們的美學追求有關。

后現代形態的實驗作品,是昆劇與后現代主義碰撞的產物,屬于后現代戲劇的范疇。德國柏林藝術學院教授霍夫曼提出了后現代戲劇的三個特征: 非線性劇作、戲劇解構、反文法表演。他解釋說:“非線性劇作既無故事又無以對話形式交流的確定人物,文本全部或部分由既不表現確定戲劇性又不與角色相關的平實的文字和段落組成,事件不再受時空限制,它們既無開端又無結尾,更不遵循任何敘述脈絡……解構劇作的編劇法包括對經典作品的分析、重組、刪除以及外來的、即非戲劇性文本的插入。反文法表演的構成并不依賴于把某個現成的東西搬上舞臺,而是依賴于大綱草稿與即興創作之間的相互作用。即使存在人物對話的文本,也只是支離破碎、斷章殘句、只追求語言價值和節奏感。形象的呈現并不是理智意義上的,而只是肉體、空間意義上的。事件的意義保持最小限度,通常只是在其自身的語境中,而不是在非戲劇現實的語境中被理解。”*轉引自曹路生《國外后現代戲劇》,江蘇美術出版社,2002年,第14—15頁。

榮念曾與柯軍主導的后現代形態的實驗作品,具有后現代戲劇的這些特征,不僅顛覆了傳統昆劇的創作方式與藝術規范,而且拒絕現代形態昆劇的諸多創作理念與手法。它們或是將昆劇傳統解構為一個個零部件后根據需要進行重構,或是將傳統昆劇片段與其他藝術拼貼在一起。這些作品并不講一個故事,沒有情節,也不按照人物與情節邏輯線性展開,打破了傳統戲劇代言體的特征。比如《夜奔》的劇本是一個描述文本,將演出說明與導演評論拼貼在一起,不是對話,也不是獨白,更像旁白。劇中“人物”的概念與傳統戲劇不同,是檢場,是林沖,也是“我”,具有一定的模糊性與不確定性。演員在臺上基本上不說也不唱,文本以字幕的方式投影在劇場天幕上,可以看作是表演的注釋。除了從文學文本轉向了劇場文本,這些實驗作品的舞臺呈現上也融入了解構、拼貼等后現代戲劇的表現手法。《夜奔》將描述、評論與折子戲曲文拼貼在一起,《舞臺姐妹》將昆劇《牡丹亭·驚夢、尋夢》中的[步步嬌][皂羅袍][山坡羊]等曲牌與現代歌曲《舞臺人生》、革命歌曲《向前進!向前進!》、貝里尼的歌劇《諾瑪》、巴赫的《哥德堡變奏曲》以及演員自身的影像拼貼在一起。相對于傳統形態與現代形態的昆劇,后現代形態的實驗作品過于強調演出對于創作者的意義,加之文本的非故事性、非情節性與非邏輯性,以及有時演員表演的能指與所指分離,往往會讓習慣于傳統昆劇的觀眾感到理解困難,甚至不知所云。

從歷時角度來看,昆劇的傳統形態、現代形態與后現形態按照先后順序出現。傳統形態的昆劇,傳承至今已有數百年,既有文化遺產價值,也有學術價值。新中國成立后,以《十五貫》為標志,形成了現代形態的昆劇,在創作實踐中逐漸成為主流。新世紀以來,這種二元格局被打破,以榮念曾、柯軍為代表的后現代實驗作品,顛覆了傳統形態與現代形態昆劇的創作原則,探索面向未來的可能性,從而形成了傳統、現代與后現代形態多元共存的局面。

結 語

當代昆劇創作的發展歷程,是古今問題、中西問題與主導問題相互影響、共同作用的結果。古今問題與中西問題相互關聯,昆劇創作的現代化,既是古今問題又是中西問題的核心。主導問題與古今問題相關,也與中西問題相關,不論是國家主導還是民間倡導,都需要面對這兩個問題。文化主管部門以政策導向與種種實際的利益,對昆劇創作進行方向性的引導,民間文化精英按照現代美學觀念主導著部分昆劇創作。當代昆劇創作的主軸,一端是回歸傳統,一端是走向現代,核心是古老的昆劇如何與當代社會對接。傳統與現代是一對張力關系,它們相互制約、碰撞與對話,形成了不同的創作觀念——整舊如舊、新舊結合、實驗探索,呈現為不同藝術形態——傳統形態、現代形態與后現代形態。梳理當代昆劇創作的觀念與形態,有助于在紛繁復雜的現象中把握當代昆劇創作發展的脈絡,更好地理解昆劇傳統與現代化的關系。當代昆劇創作不管如何現代化,昆劇傳統是根本,不能破壞昆劇傳統,否則就不是昆劇了。昆劇創作的現代化,包括兩個方面,一是精神內涵的現代性,在作品中注入現代意識,表現人的命運與生存困惑;二是藝術形式的現代化,在尊重昆劇傳統的前提下,融入現代戲劇觀念與表現手段。白先勇的“昆曲新美學”指出了一個發展方向: 傳統為體,現代為用,尊重傳統而不因襲傳統,利用現代而不濫用現代。青春版《牡丹亭》、新版《玉簪記》等作品,在這方面做了有益的探索,但也有可以商榷的地方。對于榮念曾與柯軍的實驗探索,我們不知道是否能成為未來的大雅,也不知道是否能建立未來的昆劇新傳統,也許這條路是走不通的,但這種探索精神是可貴的。