全本戲演出時期昆劇表演藝術的發展

劉 軒

全本戲,“顧名思義,就是完整的一本戲”*徐扶明《全本戲簡論》,刊載于《戲曲藝術》1992年第4期,第29頁。,亦稱整本戲,它是相對于“折子戲”而言的。有關“全本戲”的概念表述,可見有如下一些記載:

明代據梧子《筆夢》記載錢岱家班:“然戲不能全本。”*(民國) 丁祖蔭輯《虞陽說苑》甲編第五冊,1917年。

《歧路燈》第四十五回:“(盛公子)問兩個教師,你會幾個整本將起來。”*(清) 李綠園、李穎《歧路燈》,中華書局,2004年。

《儒林外史》第四十二回:“天色已晚,點起十幾副明角燈來,照耀得滿堂雪亮,足足唱到三更鼓,整本已完。”*(清) 吳敬梓《儒林外史》,人民文學出版社,2002年。

與前代之雜劇相比,明清傳奇劇作體例龐大,打破了雜劇四折一楔子的定式,適于敷演長篇故事,講述更為復雜的世事人情。而且,與其篇幅相稱,傳奇多為雙線結構,交叉展開劇情,登場腳色繁多,刻畫人物、敷衍故事都較元雜劇更為細致具體。這種變化從文學史的角度考察,無疑是一種進步;但是,從舞臺搬演的角度來說,則產生了不小的難度。以傳奇的巔峰之作《牡丹亭》為例,哪怕是在其剛問世的時期,徹頭徹尾的“全本”上演也不多見。

因為年深日久,再加之演出并不十分頻繁,明清兩代昆劇真正的“全本戲”演出具體情狀并沒有直觀的記載,但從散落在當時文人的小品、日記以及小說中的記載可知,至少在士大夫的廳堂之上,確實有過通宵達旦演劇蔚然成風的時期。對于現代昆劇而言,明清全本戲的演出盛況雖然只是一個虛無縹緲的“偶像”,但是,從筆記小說的側面描述中,仍可以窺知當時昆劇表演藝術發展的一些模糊印象。

全本戲的創作和演出至清代康熙朝之后急劇衰減,雖然偶有搬演,但不論從新創劇目的數量,還是搬演的質量來看,都不可與前一段時期同日而語,對后世昆劇表演的發展影響甚微。因此,在此主要以明代中期至清代初期,即嘉靖年間昆山腔革新后到清代康熙朝的全本戲演劇為考察對象來進行論述。

一、 明代中晚期至清前期昆劇全本戲演出概況

明代中晚期,歷史學界一般指從明武宗正統年間開始,至南明弘光小王朝覆滅這段時期。鑒于本文以昆劇表演藝術為主要論述對象,故以魏良輔改革昆腔、梁辰魚等完成早期的昆腔新聲創作的傳奇劇本的年限作為起始。據胡忌、劉致中在《昆劇發展史》中考證,梁辰魚的《浣紗記》應完成于嘉靖四十五年至隆慶五年(1566—1571)這段時期,故本文以此為時間段劃分的上限來進行討論。

明代嘉靖后期,經過漫長的積累,生產力迅速發展;徐階等人經過長時間的努力,整肅了朝政,保持了社會的穩定和持續發展。此時至萬歷朝,是社會經濟空前繁榮的一段歷史時期,我國早期的資本主義萌芽即產生在這一階段:“洋貨、皮貨、綢緞、衣飾、金玉、珠寶、參藥諸鋪,戲園、酒肆、茶店,如山如林。”*(清) 顧公燮《消夏閑記摘抄》卷上《撫藩禁燒香演劇》,轉引自謝國楨選編《明代社會經濟史料選編》(下),福建人民出版社,2004年,第21頁。隨著商業的發展,新興市民階層的壯大,思想領域也發生了“主情”與“主理”之辯,主情主義思潮對宋代程朱理學盛行以來占思想統治地位的“存天理,滅人欲”產生了強烈的沖擊,某種程度上構成了一次影響深遠的思想解放。此時的社會風氣也起了很大變化,相較于明代初期“士大夫恥留心詞曲,雜劇與舊戲文本皆不傳”*(明) 何良俊《四友齋叢說》卷三十七,中華書局,1959年。的情況,士大夫顯宦不但不排斥戲曲,反而認為是風雅之事,熱衷填詞度曲,傳奇創作空前繁榮。更為難得的是,他們對于戲曲的熱情不僅局限在案頭文本,也積極參與到搬演活動中,教習伶人,指導演唱。明代社會各階層對戲曲觀演活動的熱衷都達到了空前的高度:

金閶商賈云集,宴會無時,戲館數十處,每日演劇,養活小民,不下數萬人。*(清) 顧公燮《消夏閑記摘抄》卷上《撫藩禁燒香演劇》,轉引自謝國楨選編《明代社會經濟史料選編》(下),第21頁。

隨著市民階層的興起和思想的解放,明代初期所奉行的戲劇創作要有關“風化”的“克己”原則此時已消散,取而代之的是對追求美好事物的天性自由的捍衛:

夫國之興亡,豈關于游人歌伎哉?六朝以盤樂亡,而東漢以節義、宋人以理學,亦歸于亡。但使國家承平,管弦之聲不絕,亦足裝點太平,良勝悲苦之音。*(明) 謝肇淛著,郭熙途點校《五雜俎》卷三《地部》,遼寧教育出版社,2001年,第51頁。

在此社會背景下,經過魏良輔重新修訂的昆腔以其“美聽”的特質迅速流行開來,昆腔傳奇創作有了長足的發展。在市場需求的推動下,昆劇演員的數量也大規模地增加,據文獻記載,當時在昆腔發源地蘇州一帶人們投身梨園的情形如下:

至今游惰之人,樂為俳優,二三十年間……一郡之內,衣食于此者不知幾千人矣。*(明) 張翰著,蕭國亮點校《松窗夢語》卷七,上海古籍出版社,1986年。

至萬歷中期之后,昆腔的勢力已經到達北方,成為流布南北、具有全國性影響的聲腔系統,明末史玄《舊京遺事》中記載,萬歷年間“京師所尚戲曲,一以昆腔為貴”*(明) 史玄《舊京遺事》,北京古籍出版社,1986年,第25頁。;王驥德作于萬歷三十六年(1608)至天啟年間的《曲律》對此記載如下:

迨季世入我明,又變而為南曲,婉麗嫵媚,一唱三嘆,于是美、善兼至,極聲調之致。始猶南北畫地相角,邇年以來,燕、趙之歌童舞女,咸棄其捍撥,盡效南聲,而北詞幾廢。*(明) 王驥德著,陳多、葉長海注釋《曲律注釋》,上海古籍出版社,2012年,第21頁。

尤其在士大夫的高堂華宴之上,昆腔已經成為廳堂演劇中的主流聲腔,專為其而作的傳奇也大量涌現。據傅惜華先生的《明代傳奇全目》卷二、卷三《昆曲繁盛時期傳奇家作品》記載,這一時期的傳奇劇作家多達近百人,改編、創作的新劇目近三百種。創作的活躍更促進了昆劇演出的繁榮,新劇目如此頻繁、大量地出現,從側面說明了此時昆劇搬演的客觀需求。可以說,明代中晚期是迄今昆劇發展史上唯一全本戲盛演的時代。尤其是經過萬歷年間吳中曲家們對昆腔進行一再的修訂之后,至天啟、崇禎朝,昆腔不但在士大夫階層受到了普遍的歡迎,在廣大的市民階層也擁有了大量擁躉,吳江陸文衡如此描繪當時的情形:

每至四五月間,高搭臺廠,迎神演劇,必妙選梨園,聚觀者通國如狂。婦女亦靚妝袨服,相攜而集,前擠后擁,臺傾傷折手足。*(明) 陸文衡《嗇庵隨筆》卷四,(臺北)廣文書局,1958年。

與此相對應,此時的傳奇也多專為昆腔創作,涌現出了一大批關目精巧、情詞俱佳的作品,例如明末清初出現的“蘇州派”作家群代表人物李玉,其“一、人、永、占”在當時便“盛行吳中,無良賤皆歌之”*胡忌、劉致中《昆劇發展史》,中國戲劇出版社,1989年,第147頁。,至今在昆劇舞臺上猶有流傳。

綜上,昆劇演出繁榮的必要因素: 聲腔、劇本、觀演主體,在明末都已準備成熟,自然在此時迎來了其演出史上的黃金時代。相關具體情形雖然并沒有留下很多正面的記載,但在當時的一些筆記小說中都有不同程度的描述。除了上述幾條材料之外,明末著名戲曲家祁彪佳的《祁忠敏公日記》(以下簡稱《日記》)記載了他從崇禎五年(1632)出仕到清順治二年(1645)投水殉節的生活,詳盡具體,其中包含了大量觀劇的記錄。祁氏是晚明清流文人的代表,他的生活行止在當時文人士大夫中具有一定的典型性,因此,可借其日記來考察當時主流昆劇舞臺上的一些情況。

在崇禎五年(1632)完成的《棲北冗言》中,祁彪佳忠實記錄了其在北京做官期間的生活情況,其中不乏交友宴飲時觀劇的記載,現按照時間先后順序將祁彪佳這一年在北京所看劇目列舉如下*據《祁彪佳日記》整理,張天杰點校,浙江古籍出版社,2016年。:

二月十二日: 《離魂》

四月二十六日: 《珍珠衫》

五月十一日: 《雙紅記》

五月十二日: 《宮花記》

五月十八日: 《拜月記》

六月二十一日: 《紫釵記》

六月二十七日: 《琵琶記》

六月二十九日: 《玉盒記》

七月初二日: 《回文記》

七月初三日: 《彩箋記》、《一文錢》

七月初五日: 《西樓記》

七月十三日: 《異夢記》

七月十五日: 《寶劍記》

七月十六日: 《蕉帕記》

七月二十日: 《□*據《祁彪佳日記》注釋,這一字在鈔本和民國刊本中都缺,具體請參見《祁彪佳日記》(上),第76頁。花記》

八月初三日: 《教子》

八月初十日: 《雙珠傳奇》

八月十五日: 《教子傳奇》

八月二十五日: 《拜月記》

八月二十七日: 《異夢記》

九月初十日: 《祝發記》

九月二十二日: 《明珠記》

九月二十八日: 《春蕪記》

十月初九日: 《明珠記》、《香囊記》

十月十二日: 《百花記》

十月十三日: 《連環記》

十月十四日: 《檀扇記》

十月十五日: 《紅拂記》

十月二十日: 《五福記》

十月二十二日: 《彩樓記》

十月二十四日: 《八義記》

十月二十五日: 《石榴花記》

十月二十八日: 《拜月記》

十一月十四日: 《牡丹亭記》

十一月十六日: 《牡丹亭記》

十一月十八日: 《合紗記》

十一月二十日: 《玉合記》

十一月二十七日: 《百花記》

十二月初二日: 《桃符記》

十二月十六日: 《繡襦記》

十二月二十五日: 《馬陵道》

又,祁彪佳于崇禎癸酉年(1633)出京赴蘇松一帶做巡案,這一年的日記“訖于季夏之初”*(明) 祁彪佳著,張天杰點校《祁彪佳日記》(上),第113頁。,在出京之前的日記中,也有許多與友人交游時觀劇的記錄:

正月初八: 觀《紅拂記》

正月初九: 觀《花筵賺》

正月十一日: 觀《西樓記》

正月十二日: 觀《灌園記》、《唾紅記》

正月十六日: 觀《弄珠樓記》

正月十八日: 觀《花筵賺記》

正月十九日: 觀《葛衣記》

正月二十日: 觀《衣珠記》

正月二十一日: 觀《彩樓記》

正月二十二日: 觀《西樓記》

正月二十四日: 觀《紅拂記》

正月二十六日: 觀《夢磊記》

正月二十七日: 觀《石榴花記》

二月初三日: 觀《鶼釵記》

二月初七日: 觀《獅吼記》

二月初八日: 觀《百順記》

二月十二日: 觀《雄辯記》

二月十五日: 觀《香囊記》

二月十六日: 觀《紅梅記》

自此至四月初六日祁彪佳辭京,中間沒有新的觀劇記錄。綜合以上兩份材料,可以得出一張崇禎初期北京地區廳堂宴飲時的戲單。雖然《日記》中所列出的劇目都是全本傳奇名稱,但是,只看上述記錄,并不能說明祁彪佳所觀看的諸多演出是昆腔全本戲。更進一步仔細審視這些記載,還可發現如下一些細節信息:

觀《紫釵》劇,至夜分乃散。

觀《琵琶記》劇……以次日早朝,予先歸。

再晤楊忠吾,即赴朱佩南席,觀《彩箋》半記及《一文錢》劇,與趙呦仲并馬歸。

與黃水田、彭洗存觀《西樓記》,未完,以天意欲雨歸。

觀《異夢記》數折。

觀《唾紅記》,月上乃歸。

觀《西樓記》,以次日早朝,即散。

觀《石榴花記》,予以次日早朝,乃先歸。

觀《香囊記》,客散已雞鳴矣。*(明) 祁彪佳著,張天杰點校《祁彪佳日記》(上),第67、68、71、72、85、116、119、120、125頁。

……

首先,其中“半記”、“未完”、“數折”說明了這些列舉出來的劇名指稱的是全本傳奇,而不是全劇中的某出;其次,祁氏日記中多處點明了觀劇的時長:“至夜分乃散”、“月上乃歸”、“客散已雞鳴矣”等,以及多次出現“予以次日早朝,乃先歸”的敘述,可見這些廳堂演劇均有相當的長度,不是在短時間內可以結束的。另外,在祁彪佳崇禎十二年(1639)乙卯的日記《棄錄》中有一則記載:

十月十四日……德輿盡出家樂,合作《浣紗》之《采蓮》劇而別。*(明) 祁彪佳著,張天杰點校《祁彪佳日記》(下),第368頁。

對這次的觀劇活動中所演劇目,祁彪佳明確指出了是全本中的一折:“《浣紗》之《采蓮》”,這也從反面再次證明了祁氏《日記》列舉出的全本傳奇劇目就是指全本戲的演出。從祁彪佳的這份戲單可以看出,在明末清初的廳堂演劇中,“全本”搬演的模式占有絕對主流的地位。

不過,所謂“全本戲”,也并非是指按照傳奇原本一字無遺的搬演。仍然以祁彪佳《日記》中的記載為例,雖然上述論證說明了祁氏在北京期間所看的不是折子戲,而是具備了“全本”規模的演出。但是,一部傳奇劇作通常長達三四十出以上,而根據祁彪佳的記敘,其所觀劇目似乎都是在一晚上或一下午之內看完,尤其是崇禎五年(1632)初九《棲北冗言》中記載一晚上連續赴兩席,分別觀看了《明珠記》和《香囊記》,并沒有連續幾天觀看同一本戲。由此似乎可以得出一個結論,即祁彪佳所記錄的既不是一兩出的折子戲,也不是徹頭徹尾的“全本”,而很可能是在傳奇原作基礎上根據舞臺搬演需要、經過刪節的“節本”。清初的戲曲家李漁在《閑情偶寄》中也提到:“好戲若逢貴客,必受腰斬之刑。”*(清) 李漁著,陳多注釋《李笠翁曲話》,湖南人民出版社,1980年,第28頁。也就是說,明代后期至清初所謂的昆腔傳奇“全本戲”演出,大多是以舞臺“節本”的形式出現的。

但是,同時也要看到,在發展過程中,昆腔在下層百姓中受歡迎程度雖然不及在知識分子階層,其搬演活動也主要集中在上層仕宦的廳堂宴飲之間,然而,在昆腔最為盛行的明清易代之際,職業戲班的廣場演劇也有跡可循。上文引述陸文衡《嗇庵隨筆》中的描繪,便是此時昆腔廣場演劇的最好證明。與家班主要服務于主人和少數賓客不同,廣場演劇的職業戲班主要面向市民階層和普通大眾,劇場廣闊嘈雜的特點決定了在廣場鬧市觀劇的普通百姓也不可能如廳堂貴客一樣,把注意力集中在演員的唱字行腔和面部細微的表情上,因此要求戲班首先以搬演故事的完整性和強烈的戲劇性來維持觀演關系。明末張岱在《陶庵夢憶》中記載:

……夜在廟演劇,梨園必請越中上三班,或雇自武林者,纏頭數萬錢,唱《伯喈》、《荊釵》。一老者坐臺下對院本,一字脫落,群起而噪之,又開場重做。越中有全伯喈、全荊釵之名,起此。*(明) 張岱《陶庵夢憶》卷四,中華書局,2008年。

當今浙江昆劇團的“世”字輩老生演員張世錚在談到劇團的演出情況時也曾言道,每年送戲下鄉選擇的劇目多是全本戲,因為在鄉鎮演戲,民眾多喜歡看完整的故事,折子戲吸引不住觀眾。*這條資料來自筆者2012年10月對張世錚老師所做的一次訪談——筆者注。

綜上所述,明末清初昆腔全本戲演出盛行是毫無疑問的,但是這里的“全本”并不是一個絕對統一的概念。在廳堂和市井之間,全本戲的演出因為服務對象的不同而有著各自不同的發展模式——昆劇的這種看似矛盾卻又并行交織的發展軌跡對后來全面多樣表演風格的形成有著深遠的影響。

二、 明清全本戲演出對昆劇表演藝術發展的影響

結合祁彪佳觀劇的記錄,從演出史的角度來看,這一時期以“節本”為核心底本的“全本戲”搬演,對于昆劇表演藝術發展產生的影響主要有如下幾個方面:

第一,這一時期全本戲盛演是以傳奇案頭文本創作的繁榮為基礎的。從上文列舉的《祁彪佳日記》中所述材料可知,在崇禎五年到六年(1632—1633)前后近一年的時間里,祁彪佳在北京共觀看了49部傳奇。從劇目構成來看,將之與傅惜華編《明代傳奇全目》及吳新雷編《中國昆劇大辭典》中的《劇目戲碼》相對照,《拜月記》屬于南戲范疇。《離魂》無法確定究竟屬于《兩世姻緣》中的一折(俗稱“大離魂”),還是湯顯祖《牡丹亭》中的一折(俗稱“小離魂”),若屬前者,則為昆唱雜劇的范疇,若屬后者,則為明代傳奇。鑒于在《日記》中此處提法為“《離魂》劇”,后文亦有另提到《牡丹亭記》,且清代《納書楹曲譜》卷二關于《兩世姻緣》也只記載了《離魂》一折的曲唱,或可推斷這一折《離魂》在昆腔興盛時便作為單本劇搬演,故筆者傾向于認為此處為昆唱雜劇“大離魂”。其余眾多劇目都位列《昆曲繁盛時期傳奇家作品》中,屬于明代中晚期傳奇作家新創作品。需要特別說明的是,《日記》中提到在崇禎五年八月間看過兩次《教子》,這部劇作在呂天成《曲品》(卷下)中列入“舊傳奇”的“能品”中;據《中國曲學大辭典》中“教子”條,其內容與今天昆劇舞臺上所演明傳奇《尋親記》相同*有關《教子》的具體內容,請參見齊森華、陳多、葉長海主編《中國曲學大辭典》,浙江教育出版社,1997年,第432頁。;《曲海總目體要》中對《尋親記》的說明為“又名《教子記》,不知何人所作”*(清) 董康編著,北嬰補編《曲海總目提要(附補編)》,人民文學出版社,2014年。;傅惜華《明代傳奇全目》考證,《教子記》即《尋親記》,此系明人改編元代無名氏雜劇《周羽尋親教子記》而成,改編前代劇作也是明清傳奇的一個主要創作手法,故此劇亦列入明代傳奇的范疇。案頭文本創作的繁榮是基于昆腔的流行,反過來也為昆劇舞臺表演的發展提供了源源不斷的動力。正因為有豐富的新劇上演,昆腔才迅速發展成為全國性的大聲腔,吸引了眾多的從業者,并在舞臺表演方面得到了不斷打磨和提升。

第二,傳奇劇本的創作體例日漸成熟,“場上”的特性越來越受到傳奇劇作家的重視。最重要的表現之一便是一部新作從案頭到舞臺的周期很短。例如祁彪佳崇禎六年(1633)所看《異夢記》、《石榴花記》的作者王元壽,與祁氏“頗相友善”*傅惜華編著《明代傳奇全目》,人民文學出版社,1959年,第245頁。,是同時期的人。縱觀《祁彪佳日記》中所列出的傳奇劇目,除了來自南戲的部分劇目之外,幾乎全是這一時期的新創劇目,劇作家創作的活躍年份早不出萬歷年間。這種現象也從一個側面說明了昆腔演出在此時的繁盛,對新劇目有著大量的市場需求。另一方面,傳奇劇本的作者們很多就是家班主人,比如阮大鋮;有的雖然沒有豢養自己的家班,但是觀劇頻繁,與演員來往密切。他們或親自參與傳奇的舞臺搬演過程,或品評、指點演員的場上歌舞,在這一過程中對昆腔的聲韻特點和舞臺演出規律了解越發深入。因此,這一時期新創的昆腔傳奇大都是案頭場上兼美,重視戲劇結構,情節線索緊湊。案頭文本與梨園搬演實際之間的錯位縮小了,像湯顯祖《牡丹亭》那樣需要幾經刪改才能搬上昆劇舞臺的情況已經比較少見。這也是此時昆劇舞臺上出現競演全本新戲高潮的一個重要原因。

第三,從昆劇表演藝術發展的角度來看,這一時期傳奇全本戲創作和演出活動的最大歷史貢獻就是為昆劇舞臺積累了大量的劇目資源。這一階段也可算作昆劇表演藝術“傳統”積累期的開始。審視上文引述祁彪佳的觀劇名目可發現,從搬演頻次來看,祁彪佳這段時間觀看次數最多的是《拜月記》和《紅拂記》,各三次;其次是《教子記》、《異夢記》、《百花記》、《明珠記》、《牡丹亭記》、《彩樓記》、《西樓記》、《石榴花記》、《香囊記》,各兩次;余者各一次。可知在大量全本戲的上演中,一些劇目格外受到歡迎,各個班社在短時間內競相搬演,在觀演雙方的頻繁互動中,其舞臺藝術水平必然受到不斷打磨,逐漸定型流傳下來,成為昆劇表演藝術發展早期的保留劇目。其次,在《祁彪佳日記》中,還有不少有關觀劇人員和演劇場合的資料,除了與友人交游的情境外,也記載了在山陰舊宅與夫人、老母、外父及眾多親戚往來時觀劇的情形。其中崇禎八年(1635),祁彪佳在山陰閑居時記錄的《歸南快錄》有如下幾條記載值得注意:

十九日,為老母誕日,諸兒媳祝壽畢,親婭來賀者共舉素酌,觀《鵲橋記》。

二十日……時予祝老母壽,觀《龍珠記》。

三十日,老母觀戲,演《千祥記》,予閉戶讀書,不及觀。

九月初一日……是日予祀神,演《繡龍記》。

(十一月)二十六日……薄暮攜內子歸,看優人演《畫中人記》。

(十一月)十三日……所呼優人即令其演《水滸記》以奉老母。*(明) 祁彪佳著,張天杰點校《祁彪佳日記》(上),第171、172、173、187、189頁。

從以上資料中可以獲知,在明末清初,昆劇舞臺上已經形成了一批在特定節日、特殊場合演出的劇目,觀眾群體也已有所分化。例如上文中提到的祁氏老母所觀《千祥記》,祁彪佳并未一同觀看,在《遠山堂曲品》中他將該劇列入末流的“具品”,品評道:

可見此劇故事俗套,格調不高,且音律或有不協,并不受祁彪佳這樣的知識分子歡迎,但是在一些特定的場合仍具搬演價值。據考證,直至清代,仍以此劇為吉祥戲,常演以賀生子*有關此劇的具體內容和流傳情況,請參見齊森華、陳多、葉長海主編《中國曲學大辭典》,第402頁。。其余如《水滸記》、《龍珠記》、《繡龍記》等,或是用于慶壽,或是祭祀,與《千祥記》一樣,屬于節慶戲。這種類型和受眾分化的原因除了傳奇本身的內容使然之外,想必也因此類劇目的舞臺排場亦十分熱鬧之故。而反觀祁彪佳與妻子兩個人所看劇目《畫中人記》,顯然與前述老母喜歡的劇目風格迥異——傳奇本身出現了類別化的傾向,并有了特定劇目的特定觀眾群,可以猜想隨著昆腔的盛演和傳奇創作的繁榮,在不斷地演出中,對于內容相近的劇目,在舞臺排場和表演方式上,已經出現了一些相對固定的搬演模式。

第四,從《祁彪佳日記》中,關于明末清初的昆腔全本戲演出情況,還可發現此時演出的繁榮使得昆腔班社的形式得到了發展:

二十八日,大風。……出,復于署中竣事,即赴李洧盤席,同席位朱佩南、張三峩、朱集菴、孫湛然,觀小童作《春蕪記》。

初七日……午后邀吳玄素、吳期生、丁天心、王九含、張君繼第、于君之士、苗氏三兄、姜君廷干飲,客半至,陳蘂亭來晤,陳去客乃聚飲,觀小優《獅吼記》。

初八日……午下施淡寧邀酌于玉蓮亭。觀女梨園演《江天暮雪》數出。

(十一月)二十六日……薄暮攜內子歸,看優人演《畫中人記》*(明) 祁彪佳著,張天杰點校《祁彪佳日記》(上),第92、123、159、187頁。。

女梨園即女子戲班,小童即雛伶,優人則是指職業男子戲班*有關這一分類的具體分析,請參見孫崇濤、徐宏圖著《戲曲優伶史》第四章第一節《昆腔劇伶》,文化藝術出版社,1995年。。不同人員組成的班社齊備,以便適應不同喜好的觀眾和演出場合,也從一個側面說明了此時昆劇演出確實非常繁榮。在此基礎上,涌現出了一批具有相當舞臺搬演水平的優秀演員:

二十八日,微雨。汪彥旻攜酌相餉。同王百朋觀《黃孝子記》,優人搬演生動,能使觀者出涕。*(明) 祁彪佳著,張天杰點校《祁彪佳日記》(上),第158頁。

舞臺藝術的發展必然是一個逐漸積累的過程,此時演員呈現出的表演水平,無疑是建立在前人舞臺實踐經驗的基礎之上的。在昆腔方興未艾的明代萬歷年間,戲曲家潘之恒所著《亙史》和《鸞嘯小品》中,已經出現了許多在昆劇舞臺上大放異彩的演員形象。

他們有的能戲多、唱念曲盡人情:

王月,字空飛。上海妓。善以吳音度曲,其音繞梁。演傳奇旦色數十本,皆精絕。覽總綱,過目不遺。珠喉婉轉,上口新腔絲毫不爽。至尋宮按商,悲歡合節,令人踴躍歔欷,或忻或泣,以為女施孟復出矣。*(明) 潘之恒著,汪效倚輯注《潘之恒曲話》,中國戲劇出版社,1988年,第138頁。

有的扮演人物貼切生動、惟妙惟肖:

湯臨川所撰《牡丹亭還魂記》初行,丹陽人吳太乙攜一生來留都,名曰亦史,年方十三,邀至曲中,同允兆、晉叔諸人坐佳色亭觀演此劇。惟亦史得柳夢梅恃才恃婿,沾沾自喜,不肯屈服暴狀。后之生色極力模擬,皆不能及。酷令人思之。*同上,第210頁。

更有天賦超群者,已然領悟到了登場歌舞與演人物情境之間的緊密聯系,完成了“情、態、致”三者的統一,搬演傳奇,既做到了外在形態的從容合節,又能于形式化的美態中傳達真情真意:

正生錦禽華,閑情遠致,止步翹首,即有煙霞之思。而所覯多中離晚合。余閱世既稔,每從歡前,輒為垂涕,不待觸景而后神傷。

旦色純鎣然,慧心人也。情在態先,意超曲外……于旋袖飛趾之間,每為蕩心。*同上,第230、231頁。

從藝人員的眾多,使得昆劇舞臺上呈現出百花爭勝的場面,在彼此的相互學習和競爭中豐富了昆劇舞臺搬演的技藝,為“戲以人傳”的“非物質”昆劇表演藝術最終形成一整套高水平成體系的表演范式準備了重要的條件。

第五,本時期同時存在著兩種演出模式: 家班廳堂演劇和職業戲班的廣場演劇,對昆劇藝術表演風格的確立有著極為深遠的影響。明代潘之恒《鸞嘯小品》中記載《明珠記》的演出提到“厭惡梨園刪落太甚,合班十日,補完傳奇”*同上,第136頁。,可知昆劇全本戲演出情況存在著兩種不同的發展路徑: 士大夫家班中比較靈活,可摘錦,可全本,重在聲腔技藝的賞玩;而在職業戲班的演劇中的全本戲重在故事情節緊湊動人、場面熱鬧,因此不可避免會對傳奇原本進行不同程度的刪改,形成更適于營利性演出的“梨園本”系統——觀演對象不同,昆劇“全本戲”所依據的“全本”不同,表演的特點也不盡相同。正是因為有這兩個傳統,才形成了在當今舞臺上的昆劇表演藝術表現力全面、行當分化細致的藝術特色。

總體看來,昆劇的發展在明代中后期應當經歷了兩條不同的軌跡: 一是家班演劇,一是職業戲班的演出。前者在此時占據著主流,主要由家班主人和賓客的個人趣味決定,因此更多地著眼于故事的新奇和演唱的技巧。尤其明代許多文人顯宦不僅具備創作傳奇的能力,而且熟悉昆劇搬演規律,可以親自指導演出,一些家班主人同時也是這個劇團的導演和編劇,明末的阮大鋮家班即是一例。然而,與清代李漁的家班不同,明代大部分士大夫家班都是主人私人享樂的工具,并不輕易示人,例如據梧子《筆夢》中記載的明代萬歷年間錢岱家班。據此或可推斷,此時昆劇的表演因不同家班主人個人的品味興趣和藝術審美的影響而呈現出各異的風貌,即使是上演同一本戲,情況也不會是相同的。家班可以更為細膩地打磨聲腔和演員的表演情態,也因此奠定了昆劇表演細膩入微的風格基調。而在家班中經過打磨的劇目逐漸流行,隨著昆腔在全國演出市場勢力的壯大,就得到更多的民間戲班的搬演,漸漸地在劇場性和表演技藝上有了更多的雕琢,甚至出現了以某種演出風格為尊的情況。如《馬伶傳》中所描述,在馬伶再次深入生活學藝歸來之前,市場演出皆以李伶所扮演的嚴嵩為圭臬。

此外,這一時期昆腔傳奇全本戲盛演、新劇迭出對于昆劇表演藝術產生的另一個重要影響在于,“曲”從“詞余”變成了登堂入室的風雅之事,吸引了大批文人的積極參與,進而也就吸引了研究者的目光。這一時期,對于傳奇搬演的研究也較為繁榮。自從魏良輔之后,不僅致力于為昆腔傳奇定詞定譜、研究昆曲格律的曲家眾多,更為值得注意的是,出現了一批關注和評論演員登場表演的論述,甚至還出現了成體系的表演學專著,大名鼎鼎的湯顯祖《宜黃縣戲神清源師廟記》和潘之恒的《鸞嘯小品》、《亙史》就是明證。

綜上所述,明代中后期到清初的全本戲演出,在藝術發展的各個要素全方位地為昆劇高水平表演藝術體系的最終定型奠定了深厚的基礎。具體來說,此時昆劇舞臺表演的形式已得到了如下一些發展:

第一,昆腔場上搬演人物行當劃分在此時初步定型,班社體制趨于穩定,并以此為基礎開始逐漸發展出了凸顯各個行當技藝的劇目。

潘之恒《鸞嘯小品》卷二中錄有《艷曲十三首》,自序如下:

從吳越石水西精舍觀劇,出吳兒十三人,乞品題。*(明) 潘之恒著,汪效倚輯注《潘之恒曲話》,中國戲劇出版社,1988年,第199頁。

仔細研讀這十三首詩,可確認在這十三名演員中的行當分配分別有:

蘅紉之,小旦;

荃子之,小生;

柄執之,白面;

忠純之,外;

茹淡之、茜漸之,丑或副凈。

另有描述模糊而不確定的有蘭浴之(或為大凈)、才掄之(或為正生)、蘋羞之(或為貼)等。

又據明代據梧子《筆夢》中關于錢岱家班的記載*轉引自陸樹侖、李平《研究明代戲曲的一份珍貴資料——讀據梧子〈筆夢〉》,刊載于《復旦學報》(社會科學版)1983年第3期。:

1. 張寅舍,老生,家人女。兩眉疏秀,顏色潔白,頰有微靨,體態端雅,弓足。得幸于侍御,改名素玉,為侍妾三十余年。侍御卒后,入尼庵奉佛以終。

2. 韓壬壬,正旦,北京人。紫膛色,頤額方正,豐姿綽約,足略弓。后適家人子張五郎。

3. 羅蘭姐,正旦,蘇州人。姿容昳麗,身材短俏,弓足。后因習舞折腰成病,歸母家。

4. 馮觀舍,外,名翠霞,揚州人。眉目清秀,長大姣好,足略弓。侍御于侍妾中命為首領。侍御卒后,旋卒于第中。

5. 張二姐,老旦,家人女。姿色頗艷,體態端正,弓足。年二十余適家人子羅四,張樂則來承應。

6. 王仙仙,末,小東門竹匠女。姿色紅白停勻,身材五短,弓足。侍御卒年四十余,適人。

7. 徐二姐,小生,蘇州人。臉如鵝子,豐滿潔白,小口花牙,態度嫻雅。為侍御侍妾,弓足獨冠群妾,名佩瑤,后終侍御家。

8. 吳三三,小旦,蘇州人。眼微似斗雞,而豐致俏麗,色態雙絕,弓足而纖。后適本縣顧氏子為妾。

9. 周桂郎,小旦,蘇州人。姿容妍麗,體態娉婷,弓足纖小,而正平輕利,眾妾莫及。趿紅履不及三寸許,有凌波微步之態。為侍妾,改名連璧。侍御卒后,其孫裕公因此女幾革舉人,事詳于后。

10. 吳小三,大凈,家人女。面白而圓,身材微胖,足未弓。后適家人長壽。

11. 張五舍,二凈,揚州人。姿色紅暈,身材短俏,足稍弓。后終侍御家,未適人。

12. 徐小二姐,小凈,本邑人。面潔白,而唇有一黑痣,頗嫵媚,獨未弓足。后適蘇州富商。

13. 月姐,備旦,眉稍長曲,兩頰微靨,姿色艷而喉音未細,弓足后,步態也未輕利。后配家人子譚四。

吳越石家班與錢岱家班都活躍于明代萬歷年間。綜合上述兩條材料可知,在此時昆腔家班已經形成了十三人為一班的相對固定體制,出于搬演長篇復雜劇情的需要,腳色劃分也從承襲南戲體制的生、旦、凈、末、丑、外、貼七色發展成老生、生、外、末、大凈、二凈、小凈、正旦、老旦、小旦、備旦。用清代《揚州畫舫錄》中的“江湖十二腳色”與之相較,除了小生換作正生、備旦換作貼,并另加一“雜色”之外,二者大體保持了一致。可以說,現代昆劇舞臺上的家門行當劃分格局,在萬歷年間就已初具規模。其次,此時的家班組成已打破了前一時期同一班社中行當與演員一對一的慣例。從吳、錢二人的家班組成可看出,在昆腔盛行之初,生(此時為正生,后發展成為小生)和正旦(指后世之小旦)就是舞臺搬演中的重要腳色,在家班的十三人對應十門或十一門腳色中,往往多安排一人扮演此類行當。對此,《筆夢》中亦有記載:

扮生旦者蒙賜猶多……扮凈者別無他長,第傅粉面作雜襯腳色……吳小三名裝大凈,實未嘗獨出登場。*轉引自陸樹侖、李平所著《研究明代戲曲的一份珍貴資料——讀據梧子〈筆夢〉》,刊載于《復旦學報》(社會科學版)1983年第3期。

這與傳奇承襲了南戲體例風格、擅長描寫溫柔旖旎的愛情故事有關。即使經過明末清初傳奇創作的大繁榮,大大擴展了昆腔舞臺搬演的內容之后,這種藝術風格也始終是昆劇表演的主流,并一直流傳至今。縱觀今日之昆劇舞臺,不僅生旦演員人數明顯多于其他行當,保留下來的傳統劇目中,生旦主戲也最多。另外,還應注意的是,在此因素的影響下,從明末清初的傳奇劇本中可看出,扮演年輕男子的生行逐漸有了生、小生之分,在同一本戲中,除主角由生搬演外,小生出現的幾率逐漸增加,形成了類似于今天昆劇界所說的“二路小生”的腳色。例如,在萬歷年間完成的《牡丹亭》和《玉簪記》中都沒有小生扮演的人物出現,而在明末清初的問世的《占花魁》中,生扮秦鐘,小生扮宋高宗;又《十五貫》中,生扮熊友蘭,小生扮熊友蕙。然而,此時生行的分化還沒有完全穩定下來,例如在李玉的另一本傳奇《千忠戮》中,生扮建文帝,小生扮程濟;程硯秋抄藏的清代身段譜中,也有類似的安排,在《牡丹亭·圓駕》中,生扮陳最良,小生扮柳夢梅。從今天的舞臺傳承來看,在這兩出劇目中,前者生所扮角色實是小生,而小生所扮的是“老生”,后者生所扮的是“末”,小生扮演的是主腳“生”,同時同場出現的腳色另有“外”和“末”各一名。據此,似乎可以得出一個結論,即從明末清初昆劇全本戲時代到清中葉折子戲興盛,昆劇舞臺上行當分化處于一個相對穩定的狀態,且同場可以有兩個小生,但不會出現兩個“末”或兩個“外”。這正是由于明清家班中通常多出一二小生腳色,而“末”、“外”腳色通常與演員數量是一一對應的關系。因此,在這一時期的昆劇舞臺上,當有兩個或三個以上老年男性角色在同一場戲中登臺時,其中一個將由原本扮演青年男子的“小生”或“生”擔任。旦行方面此時也有所發展,不僅小旦和旦的表演風格日漸區分,還從原本在行當安排中處于次要地位的小旦(貼)中分化出了“風月旦”,《揚州畫舫錄》中對“風月旦”的解釋是:

貼旦謂之風月旦,又名作旦,兼跳打,謂之武小旦。*(清) 李斗《揚州畫舫錄》,中華書局,1980年,第124頁。

而這一分化在清初家班的全本戲搬演中就已形成:

至南北勾欄名部,必有“風月生”、“風月旦”者,其名目查氏始。*(清) 金埴《不下帶編》,中華書局,1982年。另,查氏指明末清初查繼佐,自明入清后,買美鬟十人,成立“十些班”,為浙中名部。

再者,基于行當劃分的精細化程度提高,在明末清初這一時期,傳奇主腳也不再局限于正生和正旦的格局,而是從生活實際出發,根據戲中人物的具體身份和性格,選取最適于扮演的行當。例如在《一捧雪》的《株逮》中,主人公雪艷娘身為妾侍,身份低微,所以由擅長扮演平民女子的小旦(亦稱貼旦)行當扮演,而旦在這一出戲中扮演配腳侍女。所以,在這一時期昆腔搬演傳奇的舞臺上,除了傳統的生旦行當組合外,還出現了生與貼組合的主戲(《漁家樂》)、生和小生的主戲(《千忠戮》)、貼和老旦的主戲(《釵釧記》),等等。這種演劇中從具體戲劇情境出發、靈活安排人物行當的發展為昆劇后來各個行當均有絕活、均有“家門戲”奠定了歷史基礎。

第二,念白在昆腔傳奇劇本中比重的增加。

明末清初,隨著昆劇演出的興盛,不只梨園行為了便于搬演而對傳奇原本進行大量刪改,形成一套獨特的舞臺本系統,傳奇作家隊伍中也出現了越來越多的人注意到了劇本便于搬演的重要性。考察從萬歷時期到明末清初的傳奇作品,在結構上的一個顯著變化就是說白比重增加,且口語化和機趣的程度都增強了。以同樣是喜劇的《玉簪記》與《風箏誤》做對比即可看出這一變化。

《玉簪記·耽思》:

[水底魚兒]算命通神,書符最有靈。人家來問我,開口要禳星。什么人在此?(丑)小人是女貞觀中來的,請先生課命。(凈)就去就去。才過溪橋,此間便是。(丑)方先生到了。(相見科,老旦)舍侄潘楷,偶因下第,寄住在此,忽染病癥,特請先生課算禳解。(凈)曾買下三牲么?(旦)先生未曾課算,怎么先要三牲?(凈)小子法術最高,四海聞名,那得一時閑空。今日有一二千人坐在我店中算命脈,聞得觀主呼喚,只得到此。(丑)我來接你時,并無一人。(凈)忘了,忘了。是昨日,是昨日。這等樣,你把潘相公八字說來。(生)甲子年、乙亥月、甲子日、乙亥時。(凈)好八字、好八字!兩干不雜,地乙和同。凡觀人命,先看提綱。身旺會強,必登廊廟。身衰從弱,終處貧窮。推此八字,木生冬令,雖未及時,謂之將來者進。兼得亥子水源培植,此乃大富大貴之造也。爭奈目下紅鸞天喜星照命,又兼日犯歲君,災殃必重,須得禳解方好。(老旦)我請個法師禳解如何?(凈)你差了。我算命之外,又會行法。張天師門下第一個高徒是我。快辦紙馬香燭過來,我替你禳解。(丑辦香案科,凈念)上香上香,奉請家堂。山神土地,司命灶王。今日祝獻,伏為潘郎。病不脫體,著枕郎當。身上發冷發熱,口里要茶要湯。自從今日禳解,叫他早脫災殃。神道,你若肯依我說,家家主薦,殺豬殺羊。你若不聽我說,我叫你廟中無燭無香。只看今朝以后,若強便強。算來不得就好,也須打點些棺裳。一時魂不附體,大家哭得恓惶。(丑)呸!先生著了鬼了!(凈)不是先生著鬼,我倒老實與你商量。你若要他這個病好,先請遣開傍邊催命大王。(老旦)休得胡說!些須薄禮奉酬,請回罷。(凈)多謝多謝。全憑一張嘴,賺盡四方財。(下)(老旦)我兒,你把病癥從頭說與我做姑娘的知道。*王季思主編《中國十大古典喜劇集》,齊魯書社,1991年,第480頁。

《風箏誤·驚丑》:

(末持香扇等物上)滿手持來滿袖裝,清晨買到日昏黃;手中只少播鼗鼓,竟是街頭賣貨郎。自家奉小姐之命,去買辦東西,整整走了一日。且喜得件件俱全,樣樣都好,不免叫奶娘交付進去。(向內喚介)老阿媽!(凈)阿媽、阿媽,計較堪夸。簸弄老子,只當娃娃。東西買來了,待我交進去。(持各物,向鬼門立介)(末)小姐看見這些東西買得好,或者賞我一壺酒吃也不可知。且在此間候一候。(凈轉身喚介)門公在那里?小姐說,這香珠不清,扇骨不密,珠不圓,翠不碧,紗又粗,線又嗇,綾上起毛,絹上有跡,裙拖不時興,鞋面無足尺,空費細絲銀,一件用不得。快去換將來,省得討棒吃。(丟還介)(末)怎么?這樣東西還嫌不好!就是要換,也吃得明日了。今晚要守宿,煩你回復一聲。(凈內云)小姐說:“心上似油煎,下身熬出汁;若等到明朝,爬床搔破席。”門上不須愁,奶娘代承值,只是換得好,來遲些也不妨得。(末)有這樣淘氣的事!沒奈何,只得連夜去換。(嘆介)養成嬌小姐,磨殺老蒼頭。(下)*同上,第704頁。

從內容上看,這兩出戲都屬于以諧趣見長的關目,相比于同劇中的其他出目,都使用了相當比重的說白成分,以達到插科打諢的喜劇效果。然而,與清初誕生的《風箏誤》相比,成書于萬歷年間的《玉簪記》中,說白雖然也不少,但是并沒有用其營造出強烈的戲劇效果,且語言仍有駢偶的痕跡,因此,在梨園搬演時,這段念白反而因為篇幅的問題而成為刪減的對象。反觀《風箏誤·驚丑》開篇的這一番說白,末、凈各色聲口,直白如家常,刻畫人物性格鮮明,如在目前。特別是凈腳的語言,雖偶有失之鄙陋,但摹情寫狀形象生動,樸齋主人評論其為“信口說來自成至理,自合聲韻,令觀者、聽者無不解頤”*王季思主編《中國十大古典喜劇集》,齊魯書社,1991年,第704頁。,富有強烈的喜劇效果。再通觀這一出戲,共有[漁家傲][剔銀燈][攤破錦地花][麻婆子]四支曲牌,每支曲牌中都只有兩三句唱,剩下的劇情表演全部由大量說白來完成。從清唱的角度來講,這一折中沒有情詞兼美的曲子,但在舞臺搬演一脈,盡管從思想性和藝術格調各個方面都受到詬病,《驚丑》仍然傳承了下來,并且對后世戲曲舞臺的創作影響深遠: 不僅梅派名劇《鳳求凰》故事直接脫胎于此,而且就這一段說白來看,程派代表作《鎖麟囊》中開場表現薛湘靈驕蠻千金性格的一大關節也對其有所借鑒。其舞臺藝術魅力由此可見一斑。

在戲劇結構中,說白是最利于敘述情節、調劑場子的一環,特別是在營利性的商業演劇中,通俗而有機趣的說白必不可少。它在傳奇原本中的發展,證明了昆劇全本戲演劇發展到清初,觀眾群已非常廣泛,營利性的職業戲班演劇熱潮或已超越了以小眾賞玩為主的廳堂家班演劇,適應市場競爭的舞臺搬演形式也日漸成熟了,使得文人劇作家在創作傳奇時也不得不重視舞臺化的因素。

第三,穿關和砌末的規定逐漸細化。

迄今為止,還沒有發現明代中晚期到清初這段時間流傳有相關文獻,像清代中后期的身段譜或內廷演劇記錄一樣,直觀確切地描寫昆劇舞臺演出的情況。有關這段時間的昆劇全本戲演出的記載,多從當時士大夫的小品文和通俗小說的描述中窺得一二。但是,小品文和小說中的描繪主要集中在上演劇目和演員演技身上,而對于穿關、砌末等關注較少。因此,若要探尋此時期昆劇舞臺上有關這方面的具體情況,只能通過比較不同時期的傳奇文學本來覓得蛛絲馬跡。

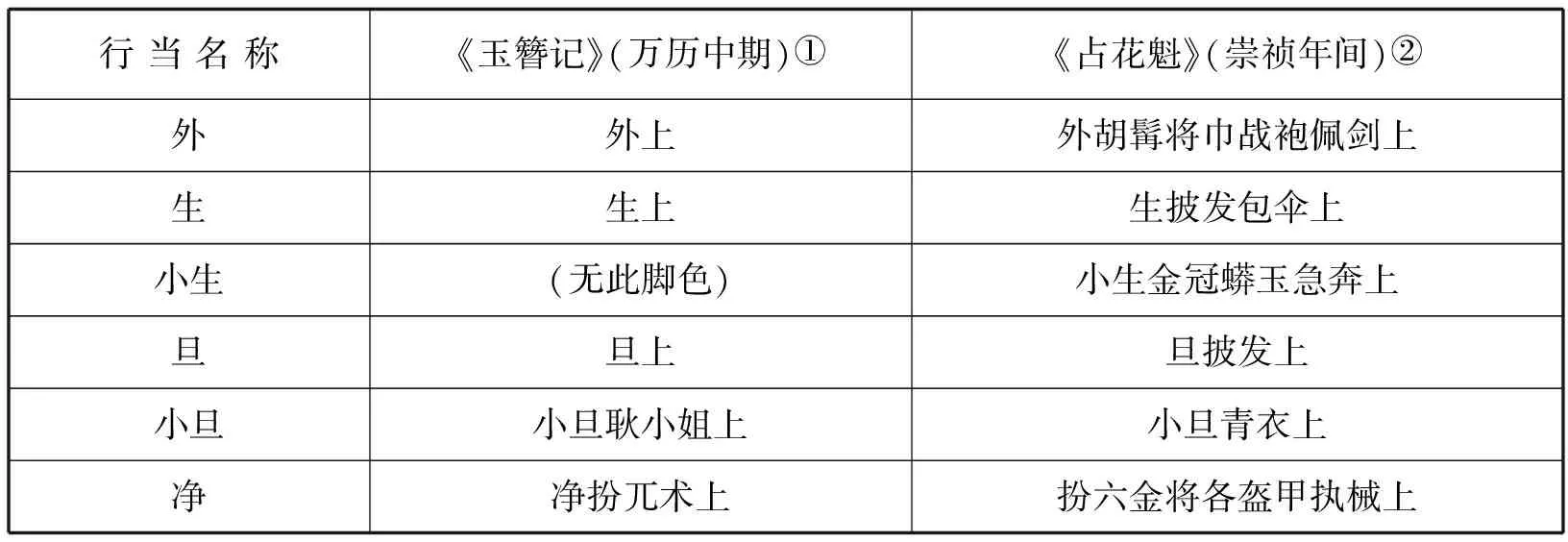

將萬歷時期的傳奇作品與明末清初的相比較,可以發現后者在穿關和砌末的安排提示方面都更加具體了。考慮到明中期到清初,傳奇創作空前繁榮,流傳下來的作品浩如煙海,限于篇幅,不可能在此列舉窮盡,故本著管中窺豹的原則,只選取這兩個時期中故事題材類似、比較有代表性的劇目來進行比較。首先來看主要行當的穿關,試擇幾例對比如下表*為了對比方便,在兩本戲中選取的例證均為扮演相似人物的相同腳色,并以該腳色所扮人物第一次上場時的穿關說明為例。:

表一 《玉簪記》與《占花魁》傳奇原本中人物穿關對比簡表

①此處參考版本為王季思主編《中國十大古典喜劇集》,齊魯書社,1991年。②此處參考版本為朱恒夫主編《后六十種曲》(第三冊),復旦大學出版社,2013年。

首先,雖然比之后來清代的身段譜及穿戴提綱記載,李玉原本中的穿關提示具體程度弗如遠甚,但與前一時期的同題材作品相比,已經有了明顯的發展。從上表中可以清楚地看到,相同行當扮演相同歷史背景(南宋初年)、相同身份的人物時,《玉簪記》中人物登場時對腳色的形象提示多依附于所扮演人物,表明此時對于行當的穿戴還沒有形成一定之規,而《占花魁》的穿戴提示明顯比《玉簪記》中的要豐富具體得多。此外,通觀明末清初戲劇家創作的傳奇作品,可發現其中的穿關對應具體人物的身份年齡已經有了一定的定式。例如,在《占花魁》中,生、旦第一次上場時都是在自家庭院中,且非正式場合,年齡尚小,故皆“披發”,這一裝扮在今之昆劇舞臺上的巾生和閨門旦演出中極少見,而多見于娃娃生的裝扮。在《再顧》一出,秦鐘已淪落為賣油郎,是市井小民,穿關提示是“衣帽上”,最后與莘瑤琴成婚、繼而與生父相逢時,為凸顯他已成年的宦家子弟的身份,則改為“巾服上”。*朱恒夫主編《后六十種曲》(第三冊),第129、165頁。值得注意的是,在《一捧雪》的《囑訓》一出中,身份為“博士弟子員”的莫昊以及身份相類的莫懷古上場時,也同樣提示為“巾服上”*同上,第179頁。。可見,在李玉的時代,“巾服”已經固定成為表現官宦子弟和讀書文士的一種穿戴。并且從李玉劇中提到這一穿戴時簡單但是統一的名稱來看,很可能在此時的昆劇舞臺上已經形成了比較固定的樣式。從人物身份和服裝的變化可以看出,在昆劇表演藝術完善的過程中,穿戴的樣式是由具體人物和具體情境決定的,隨著傳奇創作繁榮、在舞臺上形成了一系列相同類型的人物群體之后,為了搬演方便,某一類型的穿戴樣式也隨之固定下來。這也是后世梨園行有“寧穿破,不穿錯”戲諺的歷史根源所在。

其次,審視明末清初的傳奇,還有一個值得注意的事實是一些行當的穿戴不僅逐漸固定,而且在細節方面已經有所分別,并流傳至今。例如在李玉的《占花魁》第一出外扮秦良上場,穿關提示是戴“胡髯”,而《一捧雪》第一出生扮莫懷古上場,則是戴“三髯”,根據《中國昆曲衣箱》解釋,戴三髯者“有英俊儒雅之氣,多用于生扮的各類文武角色”*劉月美《中國昆曲衣箱》,上海辭書出版社,2010年,第128頁。;雖然此處不能確認“胡髯”的具體形態,但很顯然與“三髯”不同,可猜測極有可能類似于今天舞臺上的“滿髯”,掛滿髯者“氣派壯美、威風”*同上。,而今天舞臺上的外行角色也多掛滿髯。由此可以看出昆劇舞臺上穿關的細致規范,在全本戲演出的時代就已經初露端倪。

李玉是明末清初昆腔傳奇創作最具代表性的作家,從今天昆劇舞臺上流傳的劇目情況來看,他所代表的“蘇州派”傳奇作家群創作的傳奇保留下來,成為昆劇舞臺上經典劇目的數量也最多。從李玉的作品中可以看出,至少在明末,昆劇演員登場之時,某一行當或某一類角色對應的服飾已經有了一定的規范,昆劇的舞臺搬演已經不像萬歷中期剛剛興起時一樣存在較多即興的成分,而是逐漸發展成為一個有固定規章的成熟舞臺藝術樣式了。清代中葉之后,時移世易,隨著傳奇創作走向案頭化以及觀眾審美意趣的變化,昆腔演出日漸失去往日的輝煌,最終幾乎失去了搬演新戲、全本戲的能力,只能轉向依靠打磨折子戲維持在演出市場的一席之地。但是,昆劇舞臺藝術的規范和傳統確實是在全本戲盛演時期開始全面成形的,后又經過了折子戲演出的雕琢和傳承,最終成為當今戲曲舞臺上這樣細膩、豐富的昆劇表演藝術。

第四,科介的日漸豐富,形成了后世身段譜的基形。

傳奇結構的復雜除了影響行當分化日趨細致之外,也對舞臺表演提出了更高的要求。尤其是隨著傳奇創作的繁榮,涉及的題材日趨廣泛,涵蓋到了社會生活的方方面面,登場的人物也千姿百態,三教九流無所不包,這就要求昆腔搬演的舞臺表現力也隨之不斷擴展。這一階段昆腔舞臺表演形態的發展主要表現在以下幾個方面:

首先,舞臺搬演上下場式有所豐富。一般認為,昆劇上下場式成為舞臺表演的一大藝術亮點要在折子戲興起之后。*有關這一論述,詳情請參見陸萼庭先生《昆劇折子戲下場式述例》,《清代戲曲與昆劇》,中華書局,2014年。不過,在明清全本戲的科介提示中已經可以發現比較豐富的上下場模式。明代中后期,隨著演劇之風的盛行,劇作家們在創作時受到舞臺實踐的影響越來越多,對于人物的出場和下場也有了較多舞臺搬演角度的考量,更加注重說明具體情境中具體人物上場時應有的情態,而不是簡單的一律以“生上”、“旦下”等粗略提示完成。先說上場式。以湯顯祖的《南柯記》*此處依據的版本為(明) 湯顯祖著,徐朔方箋校,《湯顯祖集全編》(六),上海古籍出版社,2015年。為例,在表現男主人公淳于棼上場時,根據具體情境的不同有若干不同的表現方式,現選取其中幾種特色比較鮮明者羅列如下:

第十出《就征》: 生作懶態上,丑一手提酒壺,肩扶生醉上

第十九出《薦佐》: 生朝服捧表上

第三十六出《還朝》: 生朝服執笏上

第四十出《疑懼》: 生素服愁容上

第四十四出《情盡》: 生作指疼上

……

以上是生一人上場的情況,大致可分為兩大類: 一類是持砌末上場,開宗明義地交代了人物在接下來的表演中的身份和場景,這一類上場方式對演員上場時的身段和情緒準備要求不高,主要運用于群戲中;另一類是在具體情緒中上場,要求演員在上場時通過面部表情和肢體動作表現出此時人物的身心狀態,這種上場方式多運用于該腳色的主戲中,因此上場式的演繹到位與否,直接關系到整出的表演是否能將觀眾帶入劇情,對演員的演技要求非常高。

除了上場式,隨著傳奇全本戲的盛演,下場式也有了很多發展。從舞臺調度的角度上說,臺上幾人同時下場時,有“各下”、“隨下”、“領雜下”、“同雜下”等幾種不同的調度方式;從表現戲劇情境的角度說,腳色下場時與一定的身段動作相配合,形成一個小的表演單元,對全出或前一段表演做一收稍,或者引出后面的戲劇情節。例如《一捧雪》中第一出,副扮湯勤上場,此時湯勤寄身寺院,窮困潦倒,在春寒料峭中行走如“捱”,故此處在一個“寒顫”后連接的下場式是“作避檐下介”*朱恒夫主編《后六十種曲》(第三冊),復旦大學出版社,2013年,第178頁。。當代昆劇舞臺上的《繡襦記·蓮花》中鄭元和第一次下場也承襲了這種方式;從刻畫人物情態的角度說,此時的腳色下場已不限于只是簡單地走下臺,而是配合了一定情境下的人物狀態表演,例如“生作醉態下”*朱恒夫主編《后六十種曲》(第三冊),復旦大學出版社,2013年,第201頁。。此外還有“急向內奔下”、“應下”、“扯下”等——總體來說,此時的上下場式,已經成為與劇情緊密聯系在一起、并為之增色的重要表演環節。

其次,內場處理的方式花樣繁多。此時昆劇舞臺上對于內場的表演已經從最開始的“內應介”發展到用各種聲效表現種種不方便在舞臺上表現的情景,與臺前的表演形成呼應之勢。常見的有“內作雞鳴科”、“內鼓樂介”、“內喝彩介”,此階段還出現了較為特別的“內作鸚哥叫介”(《南柯記》)、“內作虎聲”(《宵光劍》)等。內場技巧是與器樂使用的發展和口技相聯系的,可見此時在昆腔傳奇搬演的過程中,形成其表演系統的各個藝術元素結合更加緊密,且在營造舞臺效果方面運用更為嫻熟了。

再次,表演時虛實結合,注重舞臺排場調度與戲劇情境貼合,發展出多種情境下的表演方式。

戲劇是社會生活在舞臺上的濃縮,即使是高度變形美化的戲曲藝術也不例外,其創作源頭必然是來自真實的生活。在古代社會中,人們日常生活衣食住行離不開舟馬,但是限于演出場所的客觀條件,戲曲演出又不能將真的舟馬搬在舞臺上,因此,結合中國傳統藝術虛實結合的美學理論,先民們智慧地創造出一套以虛代實的表演方法,構建了中國戲曲藝術獨有的表演風格。有關這一點,國內學術界前輩們多有論述,在此就不贅言。*有關這一點的系統論述,國內學術界論著豐富,具體請參見葉長海《中國藝術虛實論》,刊載于《戲劇藝術》2001年第6期;鄭小雅《論晚明曲學虛實觀》,刊載于《泉州師范學院學報》2013年第1期;李惠綿《清代曲論之虛實論初探》,刊載于《戲劇藝術》1993年第3期,等等。

第四,在具體的表演技巧上有所豐富,并運用得當,開始形成一定的范式。仔細分析明清傳奇全本戲中的科介提示,可以發現它們其實分為不同的類型: 一種是描述情境的,一種是描述動作的。后者多由兩個動詞組成并列結構,或由動詞和賓語組成動賓結構,這一類科介規定了演員在舞臺上的具體身段樣式,借身段的表演營造了戲劇情境和人物狀態,可謂是戲曲表演“帶人帶景”的早期例證。例如《一捧雪》的第四出《征遇》,外扮戚繼光與生扮莫懷古上場見面,科介提示是“各下馬相見介”*朱恒夫主編《后六十種曲》(第三冊),復旦大學出版社,2013年,第184頁。,但并未具體指出如何下馬;第六出《婪賄》,小生扮太監去嚴府傳送章奏,先請門子傳話,再去見嚴世藩,這一段表演的科介安排如下:

(外上)望隆黃閣千官表,謀贊楓宸第一家。(見介)

(小生)奉皇爺圣旨,特捧章奏,要太師爺批發。

(外)請坐,待我傳進。

(小生坐介)

(外入,即出介)奉老爺鈞旨,道有倭寇緊急軍情籌畫,無暇票本,著我同公公到大爺處票了覆旨。

(小生)既如此就行。(同行介)白麻詔自天邊下,紫府人從天際來。(作到介)

(外)公公請坐,待我去稟。(入介)

(小生坐介,凈上,雜隨上)*朱恒夫主編《后六十種曲》(第三冊),第191頁。

其中小生“作到介”,“到”是一個狀態,并不是具體的動作。而此處出現這樣的科介提示,說明在這一時期,昆劇舞臺上的“到”已有相對固定的表現模式;其二,“外入,即出介”這種暗場處理的方式在今天的戲曲舞臺上也得到了廣泛的應用,已經成為一種處理內外場關系的常用表演手法。

又如《一捧雪》第十一出《搜邸》,生與凈見面,凈“攜生手同入介、揖坐介”*同上,第204頁。等,與上述例證類似,可看出此時的動作性提示對于施動的方式交代非常清楚,但是沒有具體到每一步如何動作。因此,可以猜想,經過長期的實踐積累,此時昆劇的舞臺表演身段已經有了一些固定的范式,但是還沒有像清代中期之后那樣一招一式地做出明確規定。

不論是廳堂演劇還是廣場演出,在以搬演全本新戲為主的這一時期,就筆者目前所掌握到的文獻資料而言,還沒有看到舞臺表演固定下來形成梨園普遍遵循的范式的記載。仍以《馬伶傳》為例,當馬伶發現自己的技藝比不上西肆的李伶時,便離開舞臺,深入生活,重新觀察體驗來汲取藝術靈感,三年后重新與李伶同場競技,一舉贏得了觀眾。可以想見他回歸舞臺后的演出必然是一種全新的形式,既不同于自己以往的搬演,也不同于李伶已有的模式。因此,結合本章對于全本戲演出的論述,或可認為,在此時的昆劇全本戲演出中,穿關安排和身段動作已經存在了一定的程式性。但是,因為此時新戲迭出,以全本戲演出為主,這種演出模式主要集中在鋪敘故事,且搬演周期短,新舊更替頻繁,在具體表演的細微處不可能做到精雕細琢。因此,就整體而言,明代中后期至清初,昆劇的表演形式并沒有以劇目為載體固定下來形成嚴格的規范,此時的昆劇舞臺呈現形態還是相對比較靈活多變的。昆劇表演規范的真正形成,要待折子戲取代全本戲成為演出主流模式后方才出現。

但在此需要強調的是,今人雖然對于明代昆腔搬演全盛之時的全本戲演出情況已經無法確知,然而后世昆劇表演的藝術品格卻是在這一階段建立起來的。因為昆劇表演藝術發展初期,其演出場所主要在文人士大夫的廳堂氍毹之上。從“觀—演”關系的角度來說,由于受眾水平普遍較高,審美取向趨同,從而形成了昆劇表演藝術鮮明的“文人化”氣質。另外,這種演出往往只為主人與友朋自娛,沒有商業目的,故而可以在表演上極盡打磨,不考慮演出時間和成本的問題。從客觀演出條件來說,廳堂演出空間較為狹小,與觀眾距離很近,這一方面使得演員表演時細微的表情和肢體動作都在觀眾的密切關注之下,形成了昆劇表演“細膩”的舞臺風格;另一方面,由于空間有限,演出場合多為宴飲娛賓,所以不適合運用過于驚險刺激的表演技巧。這也奠定了昆劇表演重“傳神”不重技巧、武戲不如文戲的藝術特點。