醫學院校本科生醫學人文關懷教育效果評價

馬 平,王文英,何俊峰,蘭 萍

(遵義醫學院珠海校區,廣東 珠海 519041)

醫學院校本科生醫學人文關懷教育效果評價

馬 平,王文英,何俊峰,蘭 萍*

(遵義醫學院珠海校區,廣東 珠海 519041)

目的 探討醫學院校本科生醫學人文關懷教育效果。方法 整群隨機抽樣221名臨床醫學專業本科生,在醫學人文關懷教育前后對其進行醫學人文關懷相關知識認知度以及行為和態度問卷調查。結果 醫學人文關懷教育前后醫學生對醫學人文關懷相關知識的認知度比較,差異具有顯著性(P<0.05)。結論 課堂教學和臨床實習帶教中對醫學生進行醫學人文關懷教育是可行且有效的。

醫學人文關懷;診斷學;臨床實習

1977年,美國GL-Engel教授提出了現代醫學模式,即生物—心理—社會醫學模式[1]。這種醫學模式要求醫學生不僅掌握專業知識、技能,還要有較高的人文素養,能從生物、心理、社會等方面診治患者和疾病。但當前的醫療服務和醫學教育只重視疾病治療與專業知識灌輸,缺乏醫學人文關懷教育,不利于醫患關系和諧發展[2]。因此,提高醫學生人文素養,增強其人文關懷能力,是醫學院校的責任和義務。為探索如何在醫學教育中滲透人文關懷,本研究對醫學院校在校生進行醫學人文關懷相關知識認知度以及行為和態度調查,并在調查后進行教育干預,現將結果匯報如下。

1 對象

采取整群隨機抽樣方法抽取我校2012級4個班學生為研究對象,共221人,其中男生101人,占45.70%;女生120人,占54.30%;均為本科臨床醫學專業學生。

2 方法

2.1 調查方法

根據醫學人文關懷相關知識編制調查問卷。首先在調查對象大一時向他們發放調查問卷,了解其對醫學人文關懷相關知識的認知度以及行為和態度狀況;然后在調查對象臨床實習后再次進行問卷調查。調查前向調查對象說明研究目的,現場發放問卷并回收,調查對象以不記名方式作答。醫學人文關懷教育前共發放調查問卷221份,回收有效問卷191份,有效回收率86.43%;教育后共發放問卷221份,回收有效問卷182份,有效回收率82.35%。

2.2 教學方法

在診斷學教學以及臨床實習帶教中,結合實際情況,對醫學生進行醫學人文關懷教育。(1)在病史采集教學中,除了講授有關問診內容、問診方法外,還要融入醫患溝通內容,講解醫患溝通技巧和注意事項,強調在醫患溝通過程中關愛患者,同時進行情景模擬教學,由教師與學生分飾患者和醫生,在一問一答中培養學生醫患溝通能力。

(2)在體格檢查教學中,培養學生“以患者為中心”的人文關懷理念,要求學生體格檢查內容全面、手法規范、操作輕柔靈活,避免魯莽、生硬,并強調尊重和體貼患者,注意對患者的保暖及隱私保護等。

(3)在實驗診斷和輔助檢查教學中,向學生反復灌輸醫學實驗道德與醫學倫理學內容,使學生在開具實驗診斷時盡量減少患者不必要的醫療開支,綜合考慮所開檢查的適用范圍和患者病情需要等問題,以檢驗結果被臨床所應用為目的。

(4)在病歷書寫教學中,向學生強調病歷書寫內容具有法律效力,所以病歷必須內容客觀、真實,信息準確、完整,記錄及時、字跡清晰,不隨意空行、空格和涂改;列舉具體案例,突出病歷在醫療事故處理條例中的重要性及其具有的法律效力,增強學生法律意識[3]。

(5)在診斷學臨床技能考核和臨床實習后的綜合考核中增加醫學人文關懷考核指標。比如學生接診中的醫患溝通技巧、體格檢查時是否具有保護患者隱私的意識、是否采取“以患者為中心”的醫學人文關懷行為等。

2.3 統計學方法

采用SPSS 13.0統計軟件對數據進行統計分析,計數資料采用卡方檢驗,P<0.05為差異有顯著性。

3 結果

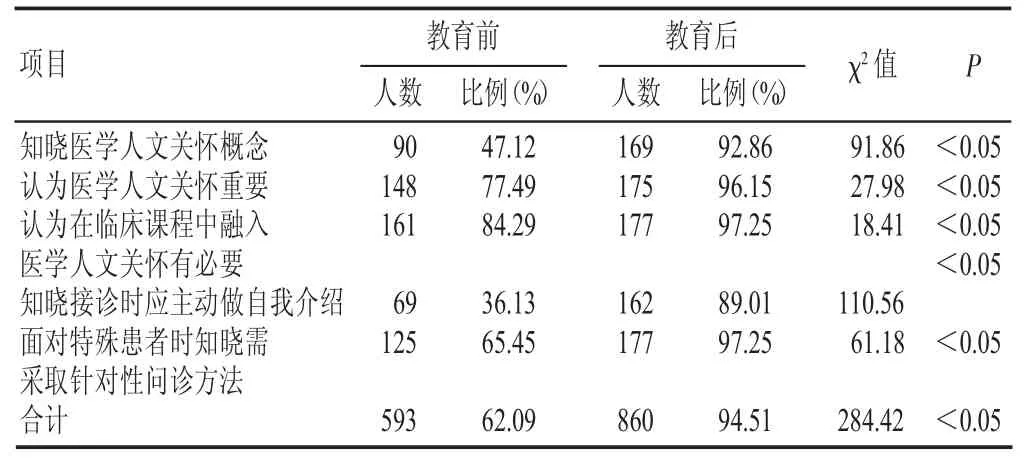

3.1 教育前后醫學生對醫學人文關懷相關知識的認知度比較

醫學人文關懷教育后,學生對醫學人文關懷相關知識的知曉率由教育前的62.09%提高到94.51%,提高了32.42%;對醫學人文關懷概念的知曉率較教育前提高了45.74%;對醫學人文關懷重要性的知曉率較教育前提高了18.66%;認為在臨床課程中融入醫學人文關懷有必要的學生所占比例較教育前提高了12.96%;知曉接診患者時應主動做自我介紹的學生所占比例較教育前提高了52.88%;面對特殊患者,如老年、聾啞、弱智等患者時,知曉需采取針對性問診方法的學生所占比例較教育前提高了31.80%;差異均具有顯著性(P<0.05,見表1)。

表1 教育前后醫學生對醫學人文關懷相關知識的認知度比較

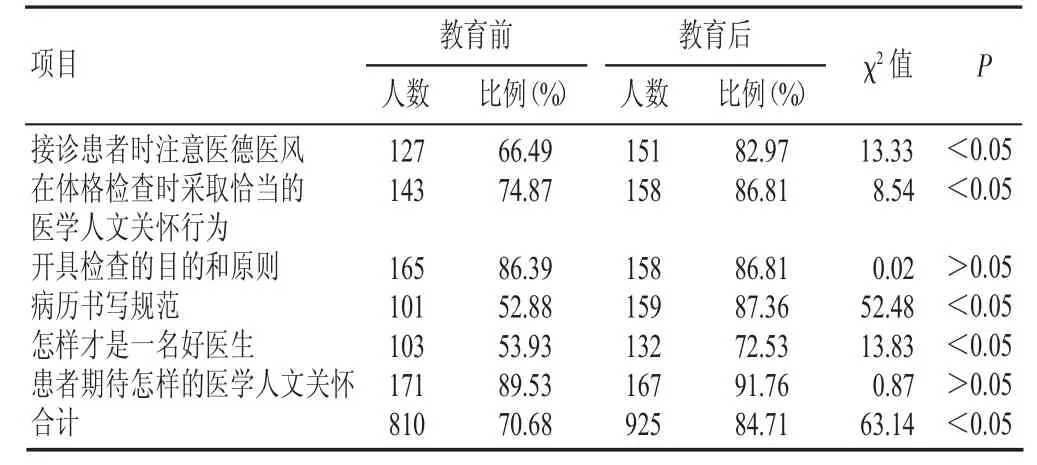

3.2 教育前后醫學生醫學人文關懷行為和態度比較

教育后,醫學生正性醫學人文關懷行為及態度持有率由教育前的70.68%提高到84.71%,提高了14.03%;接診患者時注意醫德醫風的學生所占比例較教育前提高了16.48%;在體格檢查時采取恰當的醫學人文關懷行為(洗凈雙手、保護患者隱私、動作輕柔、注意溫暖雙手等)的學生所占比例較教育前提高了11.94%;病歷書寫規范(字跡清晰、不涂改,實事求是、不造假,知曉病歷具有法律效力)的學生所占比例較教育前提高了34.48%;認為一個名醫生應醫術精湛、注重對患者進行人文關懷、保持融洽醫患關系、不收受患者紅包的學生所占比例較教育前提高了18.60%(見表2)。

表2 教育前后醫學生醫學人文關懷行為和態度比較

4 討論

4.1 開展醫學人文關懷教育的重要性

隨著現代醫學模式的轉變,患者不僅對醫生的醫技水平提出了更高要求,還希望得到醫生的理解和關注。姜天俊等[4]在調查162名患者對醫院滿意度的影響因素中發現,高超的醫術占30.1%、人文關懷占26.8%、較低的醫療費用占18.4%、后勤保障和伙食占14.7%、優越的住院條件占8.8%、其他占1.2%。但長期以來醫學教育過分注重專業知識教育,忽視人文素質教育,致使部分醫務人員人文理念淡薄、人文精神缺乏、人文關懷能力較低,醫患矛盾增加[5]。因此,應將人文關懷教育與高等醫學院校的教學和臨床實習帶教充分結合,采取靈活多樣的教學方法與教學手段,在傳授專業知識的同時培養醫學生醫學人文關懷能力。

4.2 醫學生對醫學人文關懷相關知識的認知現狀

本次調查中,調查對象在大一時對醫學人文關懷相關知識的知曉率為62.09%,正性態度和行為的持有率為70.68%。表明本次調查人群的醫學人文關懷狀況總體來說尚可,但仍有不足。如教育前知曉醫學人文關懷概念的學生僅占47.12%,低于張黎等[6]的調查結果(64.10%);教育前知曉接診患者時應主動做自我介紹的學生僅占36.13%;教育前注重病歷書寫規范的學生占52.88%;教育前對“怎樣才是一名好醫生”回答正確的學生占53.93%。提示部分學生對醫學人文關懷的認知不夠全面,在人文關懷態度和行為方面尚有較大提升空間,因此,醫學院校開展醫學人文關懷教育是非常必要的。

4.3 構建新型醫學人文關懷教育體系

課堂教學是目前高等醫學院校主要的教育形式之一,診斷學是連接基礎醫學和臨床醫學的橋梁課程,臨床實習是醫學生轉變為臨床醫生的關鍵時期。課堂教學與臨床實習階段均是培養醫學生較高人文素養和較強臨床技能的重要環節,因此,構建課堂教學和臨床實習相融合的醫學人文關懷教育體系,是推進醫學人文關懷教育不斷深入的重要工作。本研究顯示,醫學人文關懷教育后,醫學生對醫學人文關懷相關知識的知曉率(94.51%)與正性行為和態度持有率(84.71%)均有顯著提升,說明在教學中融入醫學人文關懷教育效果顯著。為了讓醫學生重視人文關懷,除了在教學及臨床實習帶教中反復強調醫學人文關懷知識,注重“以患者為中心”理念,還需要構建相應的評價體系,在臨床操作技能考核中加入醫學人文關懷考核指標,如將接診時主動做自我介紹、向患者交代檢查內容、保護患者隱私、體格檢查前注意溫暖雙手和聽診器等,列為考核指標。

綜上,教師要在教學和臨床實習帶教中進行醫學人文關懷教育,不僅向學生傳授醫學專業知識,還要提高其醫學人文關懷能力,培養醫患溝通技巧,使之逐步成長為一名醫術精湛、具有較高人文素養的新一代醫生。

[1]彭紅,李永國,陳立章.醫學模式的人文回歸與醫學人文素質教育[J].中國高等醫學教育,2005(4):6-7,16.

[2]汪滋民,李明,蔡鄭東.醫學院人文素質教育現狀和思考[J].解放軍醫院管理雜志,2008(1):87-88.

[3]蘭萍,邵錦霞,劉穎,等.診斷學教學中融入人文教育的探討[J].中國實驗診斷學,2012(1):184-186.

[4]姜天俊,趙玉榮,楚文劍,等.患者對醫院滿意度的調查與思考[J].醫學與哲學,2003(5):61-62.

[5]蔣淑君.醫學人文精神缺失的探討[J].江蘇衛生事業管理,2011(1):66-67.

[6]張黎,賴鏗,李國營,等.廣州高校醫學生對醫學解剖學人文關懷認知度的調查分析[J].中國醫學倫理學,2013(6):709-711.

(*通訊作者:蘭萍)

G40-012

A

1671-1246(2017)15-0027-02

注:本文系貴州省教育廳高校人文社會科學研究項目(13GH062);遵義醫學院教育教學改革計劃項目(XJJ2015-02-67)