無創閃光視覺誘發電位顱內壓監測的臨床應用研究

趙 乾,霍孜克,張 翔,李述軍

(酒泉市第二人民醫院,甘肅 酒泉 735000)

無創閃光視覺誘發電位顱內壓監測的臨床應用研究

趙 乾,霍孜克,張 翔,李述軍

(酒泉市第二人民醫院,甘肅 酒泉 735000)

目的 研究利用無創閃光視覺誘發電位(FVEP)和腰椎穿刺監測顱內壓的一致性,探討FVEP作為顱內壓監測手段的可行性。方法 對40例顱內高壓患者進行有創顱內壓監測并同時進行無創FVEP監測。結果 無創FVEP顱內壓監測值與有創顱內壓監測值呈線性相關(r=0.92),配對t檢驗顯示,差異無顯著性(t=1.71)。結論 利用無創FVEP顱內壓監測測得的顱內壓和有創顱內壓監測值有高度的一致性。

顱內壓監測;視覺誘發電位;腰椎穿刺

顱腦創傷等疾病易引起顱內壓增高,從而導致一系列病理生理改變,使病情惡化。臨床醫生準確獲取患者顱內壓值,對判斷病情、指導治療和改善預后至關重要。顱內壓(intracranial pressure,ICP)即顱腔內壓力,臨床上在枕骨大孔區和脊髓蛛網膜下腔無梗阻的情況下,常以側腦室內、小腦延髓池和腰段蛛網膜下隙所測得的腦脊液靜水壓來表示。

顱內壓大多通過腰椎穿刺和開顱等有創手段監測。腰椎穿刺監測顱壓,是通過腰穿針刺入脊髓蛛網膜下腔,連接腦壓管測定ICP。其優點是操作相對簡單、技術成熟,但術后常出現頭痛、腰背痛及神經根痛、腦疝、硬膜下血腫或感染等并發癥。開顱監測ICP,是通過開顱手術安置監測探頭于顱內硬膜外、硬膜下、腦實質內或者腦室內,從而達到直接監測顱內壓的目的。其優點是腦內置管檢測技術最權威,能提供正常和病理狀態下最可靠的顱內壓。然而,其缺點亦顯而易見:顱內檢測操作復雜;創傷后發生腦室穿刺出血、腦室內感染的風險較高;探頭準確放置困難[1];一些非液壓性ICP檢測技術的傳感器不能調零,并且可能會產生飄移[2]。因此,有創顱內壓檢測手段在臨床上的應用受到了很大限制[3,4]。

以無創方式進行顱內壓測定不但可以避免上述不良后果,而且也給臨床診斷、治療帶來極大方便。在所有無創顱內壓監測方法中,如經顱多普勒(TCD)、閃光視覺誘發電位法(FVEP)、鼓膜移位法(TMD)、前囟測壓法(AFP)等,只有FVEP可量化程度最高,且可靠、便捷。FVEP作為無創顱內壓監測的有效方法之一,具有廣闊的應用前景。

有文獻報道了顱內高壓與視覺誘發電位變化的關系[2,3,5]。FVEP是由彌散的非模式的閃光對視網膜刺激所引起的大腦皮層(枕葉)的電位變化,能在一定程度上反映顱內生理病理變化。ICP持續增高時,易導致視通路神經損害、神經元及纖維缺血缺氧、神經電信號傳導阻滯、閃光視覺誘發電位波峰潛伏期延長,FVEP利用這一原理來反映顱內壓變化[5]。FVEP通過相關函數換算,可較為準確地獲得顱內壓變化情況[6,7]。我們應用無創顱內壓監測儀對顱內高壓患者進行測試,并將測得值與有創顱內壓監測(腰椎穿刺)值進行比較。

1 對象與方法

1.1 對象

2014年5月至2016年5月,對40例可疑腦外傷及高血壓腦出血顱內壓增高的住院患者進行有創和無創顱內壓監測。其中,男性22例,女性18例,年齡19~83歲,平均年齡45歲;顱腦外傷27例,腦出血13例。對40例患者進行無創顱內壓監測及腰椎穿刺顱內壓監測。納入標準:臨床判斷可能存在顱內壓增高的腦外傷及高血壓腦出血患者。排除標準:有明顯心、肺、腎功能不全,凝血功能障礙及全身感染者;因煩躁或者其他原因不能配合檢查者;有眼科疾病者。

1.2 方法

1.2.1 無創顱內壓監測 按NIP-210無創顱內壓監測儀(重慶海威康醫療儀器有限公司生產)使用說明書要求操作,將8 mm銀盤葵狀電極分別置于枕骨粗隆上3 cm處的兩側,參考電極位于中線前額發跡處,接地電極位于眉間。電極對地阻抗低于50 kΩ,否則檢查接地導線和電極貼合程度。FVEP刺激條件由發光二極管陣列構成,置于一對眼罩中,為彌散黃光,脈沖式,由計算機觸發控制,光刺激信號采用35次頻閃,采樣眼罩發光亮度為20 000 cd/m2。

1.2.2 有創顱內壓監測 腰椎穿刺后以腦壓管測定顱內壓。

1.2.3 數據處理 運用SPSS 12.0軟件進行統計,并采用配對t檢驗和直線相關分析。

2 結果

2.1 顱內壓值比較

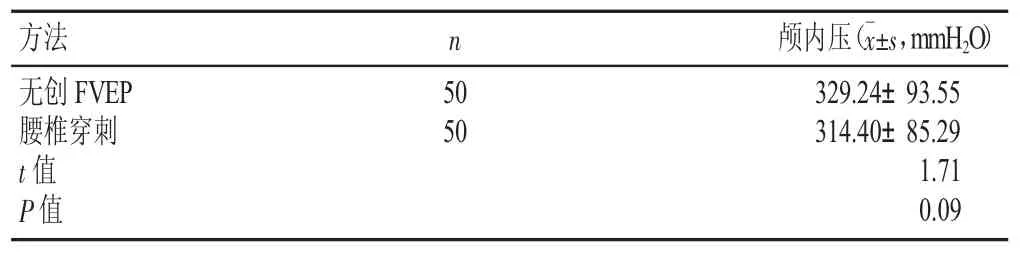

對入選的40例患者進行無創顱內壓測定及有創顱內壓測定,并就監測結果進行對比分析,無創組采用FVEP法,有創組采用腰椎穿刺腦壓管測定法。術前測量生命體征,排除兩種操作的禁忌證,先行FVEP測定,半小時后采用腰椎穿刺法監測ICP,部分患者多次測量,40例患者共進行無創顱內壓測定50例次(結果見表1)。FVEP測量的顱內壓平均值為(329.24± 93.55)mmH2O,腰椎穿刺測量的顱內壓平均值為(314.40± 85.29)mmH2O,兩者相比,無顯著性差異(P>0.05),FVEP顱內壓值與有創顱內壓值的平均相對誤差δ=3.3%。

表1 兩種方法監測的顱內壓值比較

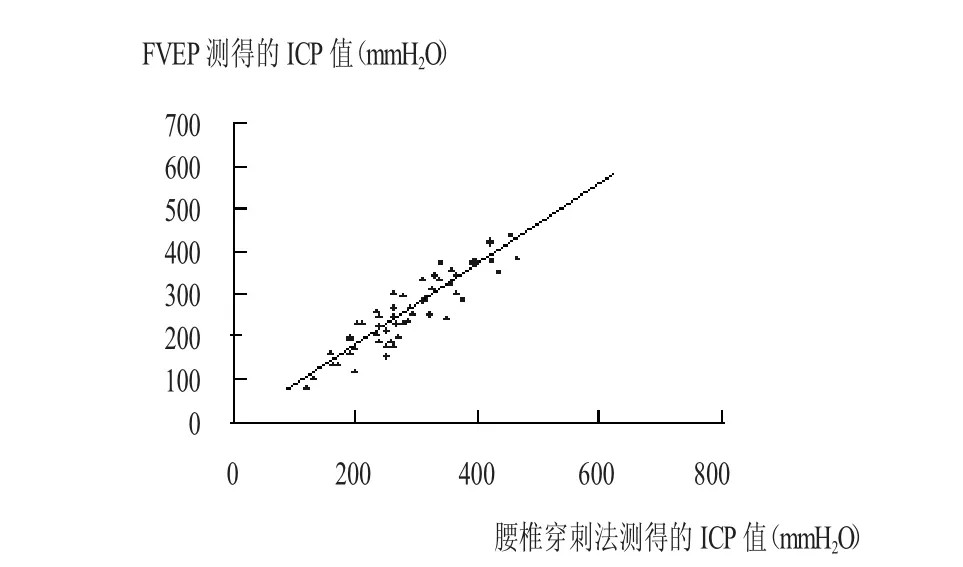

2.2 無創顱內壓監測值和有創顱內壓監測值呈線性相關

對通過FVEP測得的ICP值與有創方法(腰椎穿刺法)測得的ICP值進行相關性分析,發現兩者呈線性相關,相關系數r= 0.957 3,表明兩者顯著相關,具有替換性(見圖1)。

3 討論

3.1 無創FVEP顱內壓監測與有創顱內壓監測結果的一致性

根據表1可以看出,無創FVEP顱內壓監測與有創顱內壓監測所得數值無顯著性差異(P>0.05)。根據圖1可以看出,無創FVEP顱內壓監測與有創顱內壓監測數值呈線性相關,相關系數r=0.957 3。因此,兩種監測方法在臨床上可相互替代。

圖1 有創監測與無創FVEP監測所得顱內壓值的相關性分析

3.2 無創FVEP顱內壓監測的優勢

對無創FVEP顱內壓監測與有創顱內壓監測結果進行比較分析發現,無創FVEP顱內壓監測能較準確地測量顱內壓及其變化趨勢,避免有創監測造成的頭痛、腦神經麻痹、無菌性腦膜炎、腦疝、感染、脊膜下血腫或滲漏和蛛網膜下腔出血及少見的顱內硬膜下血腫等缺點[8,9]。同時,由于無創FVEP顱內壓監測可分別測量兩側大腦半球的壓力值,所以對一側大腦病變的腦疝征象的推測與判定具有獨特的參考價值,此特點是有創監測所不具備的[10,11],對于重癥監護患者以及亞急性待手術患者,也有一定的應用價值。

3.3 FVEP監測顱內壓值的應用前景

利用FVEP監測ICP具有以下優點:能避免有創監測帶來的創傷、感染、腦疝、低顱壓以及操作復雜等缺點;方便臨床ICP監護,安全;能減輕患者痛苦,患者易于接受;能降低醫療費用;不會出現腰椎穿刺監測顱內壓可能引起的并發癥。對無創顱內壓監測值與有創顱內壓監測值比較發現,兩者具有很高的穩定性以及較好的趨勢一致性,可準確反映患者顱內壓變化,有利于臨床診斷治療和預后判斷,并可作為輔助治療的有效客觀依據,具有廣闊的臨床應用前景。

[1]Narayan R K,Kishore P R S,Becker D P,et al.Intracranial pressure:To monitor or not to monitor?A review of our experience with severe head injury[J].Neurosurg,1982(56):650-659.

[2]Czonsnyka M,Czosnyka Z,Pickard J D.Laboratory testing of three intracranial pressure microtransducers:Technical report[J].Neurosurgery,1996(38):219-224.

[3]劉建軍,岳云,柴偉,等.視覺誘發電位和腦干聽覺誘發電位無創監測顱內壓的可行性[J].中華麻醉學雜志,1998(18):173.

[4]Martinez-Manas R M,Santamarta D,Campos J M D,et al.Camino intracranial pressure monitor:prospective study of accuracy and complications[J].J Neurol Neurosurg Psychiatry,2000(69):82.

[5]季忠.顱內壓無創檢測方法與實現[M].北京:高等教育出版社,2010.

[6]York D H,Pulliam M W,Rosenfeld J G,et al.Relationship between visual evoked potentials and intracranial pressure[J].Neurosurgery,1981,55(6):909-916.

[7]York D,Legan M,Benner S,et al.Further studies with a noninvasive method of intracranial pressure estimation[J].Neurosurgery,1984,14(4):456-461.

[8]Fishman R A.Cerebrospinal fluid in diseases of the nervous system[M].Philadelphia:W B Saunders,1992.

[9]Pavlin J,Donald J S,Child B,et al.Acute subdural hematoma:An unusual sequela to lumbar puncture[J].Anesthesiology,1979(52):338-340.

[10]Jordan K G.Continuous EEG and evoked potential monitoring in the neuroscience intensive care unit[J].J Clin Neurophysiol,1993(10):445.

[11]Zhong J,Dujovny M,Park H K,et al.Advances in ICP monitoring techniques[J].Neurol Res,2003(25):339.

R443

B

1671-1246(2017)15-0152-03