基本公共服務均等化辨析*

劉明德

(四川大學,成都610064)

基本公共服務均等化辨析*

劉明德

(四川大學,成都610064)

基本公共服務均等化是政府的重要施政目標,也為學術界視為理所當然的發展方向。然而,目前對“基本公共服務”以及“均等化”這兩個概念的使用存在問題,致使相關文件對基本公共服務體系的論述不夠精當。而且,城鄉(區域之間)基本公共服務的均等化并不能實現正義,在實際操作上也不可能達到均等(大體均等)這樣的目標,甚至,反而會加劇不均等。因此,基本公共服務重視的不該是“均等”,而是“多樣化”。

基本公共服務;均等化;城鄉差異;三層理論

一、引言

改革開放以來,社會經濟發展突飛猛進,但是,基本公共服務還是相對落后。為了改善這種情形,政府在2006年的“十一五”規劃綱要中決定“逐步推進基本公共服務均等化”①;2007年,黨的十七大報告再次強調“圍繞推進基本公共服務均等化”。2012年7月,國務院下發國家基本公共服務體系“十二五”規劃通知,2017年1月再次下發《“十三五”推進基本公共服務均等化規劃》通知,要求各地方政府認真執行。顯然,提供基本公共服務已經成為當前政府的重要任務。然而,何謂均等化?政府以及學界對基本公共服務的理解是否清楚?目前的做法是否能達到預期的目標?這些根本問題必須重新厘清,否則,可能得到的是南轅北轍的結果,而本文的研究目的就是要回答上述問題,并嘗試提出解決問題的方案。

二、基本公共服務均等化的含義及其特點

研究基本公共服務均等化問題時,界定和理解基本公共服務是邏輯起點,但什么是基本公共服務?哪些屬于基本公共服務的范疇?什么是均等化?學者們的看法并不一致。②因此,我們有必要先對上述問題進行探源和辨析。

1.何謂均等(化)

關于何謂均等化,因為有不同的解釋,因此,本文把所能搜集到的材料一一列出,以供討論。根據新華字典,“均”是“平,是勻,引申為調和”;“等”指的是“數量、程度相同,或地位一般高”;現代漢語詞典指出,均等就是“平均、相等”,因此,均等的白話文解釋只有一個,那就是相同、一樣。我們可以把均等用數學符號表示為“=”。雖然均等的解釋只有一個,但做法卻有兩個,比如,甲的工資是10元,乙的工資是6元,如何均等?一種方法是(10+6)÷2=8,于是,從甲的10元拿出2元給乙,這時候,兩人都是8元,但甲會不高興。另一種方式是,想辦法給乙加工資,加到10元,這時候,甲、乙的工資也均等了,但老板要煩惱錢從哪里來?目前,中央政府便是陷入這種困境。

那么,“化”是什么?根據新華字典,“化”用在名詞或形容詞后,表示轉變成某種性質或狀態。因此,“均等化”的意思便是由原本不相等、不平均往相等、平均的狀態轉變的過程。

安體富、任強指出,“‘均等化’就字面理解包含均衡、相等的意思,而均衡有著調節、平衡的過程,最后達到相等。因此,公共服務均等化應當包括地區之間的均等,城鄉之間的均等和人與人之間的均等;當然,這里的相等,只能是大體相等,不可能絕對相等。”③常修澤并沒有對均等或均等化提出解釋,而是指出什么應該均等,他說:“第一,全體公民享有的基本公共服務的機會和原則應該均等。第二,全體公民享有基本公共服務的結果應該大體相等。這里的‘大體相等’不是絕對平均主義,天下也不可能絕對平均。但既然提出‘均等化’問題,那么在最后的結果上應該大體均等或者說相對均等”④。因此,他認為,均等有兩種情況,第一種情況是“相等”、大家都一樣,沒有不同,發生于“機會和原則”,也就是全體公民享有基本公共服務的機會和原則應該相等。第二種情況是“大體均等”“相對均等”,發生于“結果”,即全體公民所獲得的基本公共服務應該大體相等。

在概念上,把“均等”擴大解釋成“大體均等”是可以的,但在操作上就出現問題了:所謂的“大體”是多少?差異在多少之內能稱為“大體”?相信每個人的說法都不一定相同,何況,均等還涉及數量、質量、種類,一旦如此,差異就更大,如此說來,如何可能達到大體均等?比如,現有兩個地方政府,一個財政收入8億元,一個財政收入10億元,相差了2億元,那么,他們可以算是大體均等嗎?或許我們可以說,一個財政收入7.5億元,一個8億元,那么,他們的財政能力是大體均等,但就當事人而言,他們可能不認為大體均等,原因是影響認知均等的因素太多了,例如人口,前者人口才10萬人,而后者卻有15萬人。換言之,除非絕對均等,否則就存在主觀認知的差異,甲認為已經均等了,乙認為根本就不均等,不管這差距是多少。

項繼權認為所謂的平等或均等有四種類型:“一是結果平等,強調人們的處境、條件或結果相等。這常常被看成是一種平均主義的理解;二是起點或機會平等,關注賦予人們具有同等的條件、權力⑤和機會,而非實際的結果。這是一種自由主義的解釋;三是能力平等,允許根據能力的不同而獲得不同的待遇,如‘按勞分配’;四是需求平等,強調對于不同的需求給予同樣的滿足才是平等,如‘按需分配’”。⑥然而,作者認為,能力平等與需求平等并不存在,原因是每個人的能力不可能平等(一樣),而每個人的需求也不可能平等(一樣)。

時任財政部副部長樓繼偉認為“均等”是“一個國家的公民無論居住在哪個地區,都有平等享受國家最低標準的基本公共服務的權利。”⑦所以,他認為的“均等”是最低標準的相同,此與常修澤、項繼權所說的機會均等不同,而是偏向于結果相同;樓部長更強調:“基本公共服務的最低標準不是大體均等,而是確確實實‘平等享受’”,是(接近于)完全均等。

然而,即使是“國家最低標準的基本公共服務”,全體公民就能在全國各地“平等享受”嗎?這個答案可能也不是肯定的。原因是,基本公共服務的最低標準是否能全國一致?既然是標準,那么,標準是否可以量化(理論上可以量化,但實際上無法量化)?每個行政村、每個社區、不同的城市和農村都應該享有同樣數量和質量的基本公共服務,問題是哪些納入了“最低標準的基本公共服務”?數量多少?質量應達到什么程度?例如:在每個行政區范圍內,平均每幾位學齡兒童可以有一所小學?小學生走路到學校的時間以多久為限?老師的師資、愛心如何相同?這些例子,都說明了標準化之不可能,即使列出標準,也無法適用在全國每一個地方,因此,所謂的“最低標準”還是沒有達到。一個最明顯的例子則是:如果我們請上海市某個街道辦主任和西藏玉麥鄉鄉長各自列出他們所認為的最低標準基本公共服務,答案會一樣嗎?應該不一樣。

賈康認為的“均等”等于“一致”,這樣的觀點符合新華字典的解釋。他說,“基本公共服務的均等化是政府應當承擔的托底之責”,他以澳大利亞的例子指出:“基本醫療救助、基礎教育這些東西,大致在使用價值的結果上是均等的,即每個社會成員都能享受大致均等的公共服務”。⑧賈康認為,成熟的公共服務均等狀態,表現為不同區域之間、城鄉之間、居民個人之間享受的基本公共服務水平的一致⑨。

由此看來,同樣是托底,但賈康托的底比起樓繼偉部長托的底還大,前者是整個基本公共服務,而后者只限于基本公共服務當中的最低部分,至于,哪些屬于最低,則沒有進一步列舉說明。

郭小聰、代凱則認為“均等”是“底線均等”,是保障所有公民都享有一定標準之上的基本公共服務⑩。此定義的問題在于沒說標準在哪里?而且,每項基本公共服務是否都能訂出個標準,也大有疑義。

中國(海南)改革發展研究院將基本公共服務“均等化”理解為“是在承認客觀差異和城鄉差異前提下的均等化”?。然而,差異和均等并存卻是明顯的矛盾,而且不可能發生。如果承認城鄉差異,那就必須承認他們并不均等;反之,如果是往均等的方向走,那就要想辦法消除差異,而不能承認差異;而且,何謂“前提”?“前提”即為事物的先決條件,“前提”意涵著:先后、順序與邏輯。于是,“是在承認客觀差異和城鄉差異前提下的均等化”這句話就變成了差異化是均等化的先決條件,很明顯地,均等與差異同時作用在一件事情上面是不可能的。所以,改革發展研究院的定義便讓人摸不清楚,到底基本公共服務是要接受差異化還是抹去差異而追求均等?

國務院《“十三五”推進基本公共服務均等化規劃》指出:“均等化,是指全體公民都能公平可及地獲得大致均等的基本公共服務,其核心是促進機會均等,重點是保障人民群眾得到基本公共服務的機會,而不是簡單的平均化。”

曹靜暉認為的均等是底線的均等,也就是“在全國實現基本公共服務一致性的底線需求基礎上,允許各地基本公共服務均衡化存在基準、范圍和程度上的差異。”?這句話同樣有表達不清和邏輯問題。

至于有人指出均等化不是平均化,那就錯了。例如:王謙認為“均等化”不是平均化;?張勤也說,“公共服務的均等化不是平均化”?。根據現代漢語詞典,均等就是平均。我們可以說,均等不是完全的平等,也不是完全的平均,而是一個相對平等、相對平均的概念,這種補充說明還是可以的,但把均等化說成不是平均化,那就是沒有正確反映“均等”的意義了。

2.基本公共服務含義溯源

概念是時代的產物。1938年,德國公法學家福斯多夫(Ernst Horsthoff)首先提出基本公共服務(Daseinsvorsorge)?這個概念,他鑒于當時德國社會所發生的劇烈變遷而有此主張,他說,從工業時代起,“隨著大量的人口聚集在擁擠的大都市里,于是就給個人的生存帶來了新的狀況和要求,這些狀況和要求便是:一方面個人的‘可掌握的空間’?變小了,另一方面,因為科技和交通工具的發達,使得‘有效的生活空間’變得非常的大。因為個人可掌握空間的縮小,使得個人越來越無法自給自足。因此,他需要依賴一些保護安排(Vorkehrungen),藉此,他本身那些無法自給自足的部分才得以滿足,而且,即使沒有可掌握的生活空間,還是可以生存下去。這些保護安排包括:瓦斯、水、電、污水管道、交通工具等等。這些需要的滿足與個人的財產無關。[...]幫助人們滿足這方面的需要,已經變成是國家的使命,這是國家,也包括地方政府,應該有的認識。完成該使命所需要的那些構成物,就是基本公共服務”?。福斯多夫看到的是當時整個社會生產結構的變遷,以及由此引發的個人生存責任的轉變,換言之,個人生存的責任已經由個人轉移到國家,原因很簡單,水、電、瓦斯、交通工具為生存發展之必須,但都不可能由個人獨力完成,而需依賴國家的力量。從福斯多夫對基本公共服務的認識,我們可以得到幾點推論:

(1)國家職能隨時代改變:當國家已經由農業社會轉變為工業社會,導致個人生存必須的資源無法再由個人獨自完成,必須加上政府的力量。換言之,原本不是政府的職責,但因為時代的改變,現在已經成為政府的職責。

(2)國民迫切需要,但無法由個人獨力完成的生存發展必需品才能稱為基本公共服務。

(3)基本公共服務的內容應隨時代而增減。隨著經濟的發展和科技的進步,基本公共服務的內涵一定有所改變,例如:電報等在當時(1938年)的德國可能只是少數人能用上,但已被福斯多夫視為基本公共服務,但現在,電報已經式微了,取而代之的應該是互聯網(Internet),特別是在北、上、廣、深、成都這些大城市。

(4)基本公共服務與個人財產無關。基本公共服務是為當地住民的需要而提供,不分貧富。

(5)基本公共服務具有公益使命,因此,價格不能依照市場法則。原因是一旦依據市場法則,基本公共服務的使命就無法達成。?例如:英國的火車票價極其昂貴,原因即在于它是市場價格,是私營企業為了獲得利潤最大化所形成的價格。

(6)基本公共服務的提供者通常只能是政府及公營企業:其原因即在于基本公共服務的公益屬性,非為了營利,而民營企業的本質追求是營利,不可能賠錢做生意,而非政府組織和社會企業也沒有能力從事基本公共服務的提供,原因在于基本公共服務的投入資金非常龐大,而且必須持續、長期經營。

3.基本公共服務主要特點

因為基本公共服務是為了滿足當地人生存發展所不能少的財貨或服務,那么,這樣的財貨或服務會不會有什么共同的特征?這里作者嘗試做出以下推論:

(1)公益取向。理論上,它的提供者是政府或公營企業,因為他們的存在是為了實踐公益,但如果萬不得已,政府無法做到而賦予私部門提供某項基本公共服務的任務,那么,這時候政府必須負起擔保責任。

(2)當地屬性。它是為在當地(這里的當地是以行政區劃為依據)生活的所有人,不是為少數人或特定人提供的,也不管住民是否有本地戶口。

(3)它是基本的。這里的基本意指“不能沒有”,是解決當地生存和發展問題“不能沒有”的公共服務,反之,如果與生存和發展有關,但并非不能沒有的,則不是基本公共服務。

(4)它是個人無法獨力提供的。正是因為個人無法獨力提供,才能成為基本公共服務。要是個人能獨力完成,例如:就業、生育、住房,那就不是基本公共服務,只能是公共服務。

(5)平價。雖然基本公共服務的提供通常是有償的,但不能太貴,一旦價格太高,當地人負擔不起,自然違背了本意。因此,農村、貧困、偏遠地區的水價、電價、瓦斯、客運的票價等,必須由國家適度補貼,讓當地人負擔得起。

(6)它必須是好的。好的基本公共服務必須滿足以下條件:首先要有,其次要種類夠、數量足、質量好、取用易、有效果。例如:義務教育是基本公共服務,那么,對偏遠地區的學童而言,除了合格的教師之外,學校不能離學生家里太遠,否則就不是好的基本公共服務了。

(7)它應該符合民意。只有當地人最清楚他們自己的需要,因此,政府應做好調查且開放通道,讓當地人民可以參與基本公共服務的認定。

三、中德兩國關于基本公共服務的認識

1.德國關于基本公共服務的認識

在德國基本法中并沒有提到“基本公共服務(Daseinsvorsorge)”這個用語,而是在第28條第2項以“地方共同體的所有事務(alle Angelegenheiten der ?rtlichen Gemeinschaft)”代替,負責解釋憲法的德國聯邦憲法法院將之理解為那些植根于地方共同體的需求和利益或者是地方共同體特別在乎的需求和利益。?然而,到底哪些是當地的需求和利益?哪些應納為基本公共服務?必須由各自認定和決定。

福斯多夫認為,有兩個判斷標準來界定一項公共服務屬不屬于基本公共服務:“第一,服務關系之雙方性;第二,個人對此服務關系之依賴性”。?所謂雙方性是為了區別于人民單方面受到的國家救濟,這種雙方性通常存有對價關系,如:有償用電、用水、用瓦斯;他認為上述兩個準則足以解決最具爭議以及原則性的理論部分。那么,基本公共服務的邊界到底到哪里?每個人的判斷自然是不同的,福斯多夫在其名著《行政作為服務主體(Die Verwaltung als Leistungstr?ger)》一書中指出,除了水、瓦斯、電、各種的交通工具、郵局、電話、電報、衛生醫療設施、老殘病的照顧、失業救助等等。?

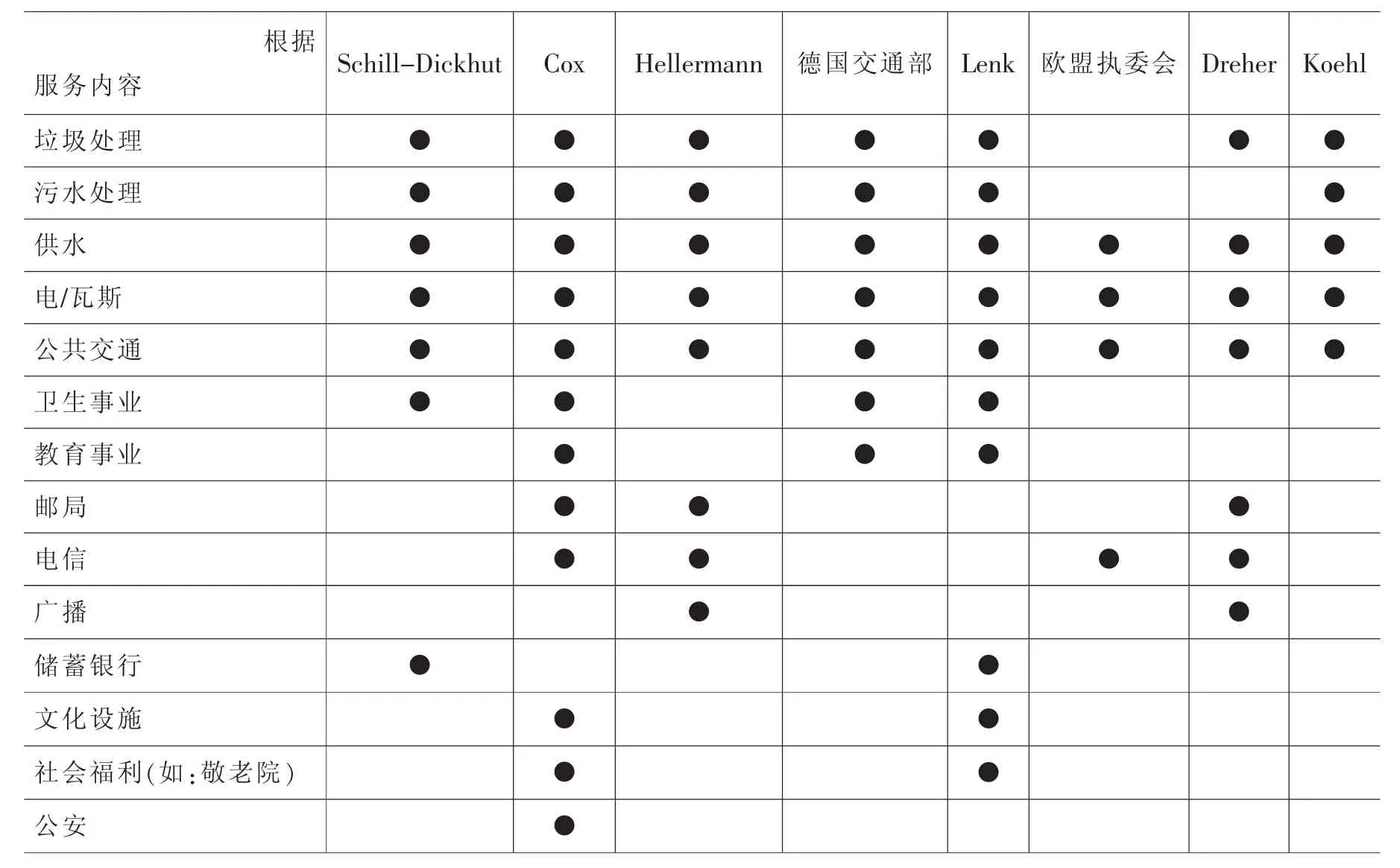

德國當今的基本公共服務包括五大領域:經濟的、文化的、社保的、衛生的、教育的事業,具體而言是:供水和污水處理、垃圾清運、公路建設和清潔維護、對外交通、空間秩序、建筑工程管理規劃、住宅經濟、儲蓄銀行、文化活動、小學、中學、幼兒園、老人扶助、青少年扶助、社會扶助、衛生事業、醫院、災難防治、救護站等等。然而,由于上述范圍還是很大,因此,有人提出“基本公共服務的核心任務”這樣的概念,見表一。?

表一:不同人眼中的基本公共服務的核心任務

由上表可知,不同的學者/組織對于哪些屬于基本公共服務的核心任務也有不同看法,但他們的共識是:水、電、瓦斯、公共交通這四項一定要由政府提供,而垃圾、污水、衛生、電信也是比較沒有爭議,也應該由政府提供的,至于廣播、公安若作為基本公共服務的核心任務則不是那么必要。

2.國內對于基本公共服務的認識

(1)國內關于基本公共服務的界定

國內學界對基本公共服務的概念界定多有分歧。學者張立榮等將基本公共服務界定為“居民在生產、生活中共同享用的具有消費上的非競爭性、效用上的不可分割性以及受益上的非排他性的公共設施和服務”?。然而,基本公共服務不限于純公共物品,我們知道,水、電、瓦斯等等都需要付費,都不是純公共物品,而是準公共物品。

陳昌盛、蔡躍洲認為:“基本公共服務是指建立在一定社會共識基礎上,根據一國經濟社會發展階段和總體水平,全體公民不論其種族、收入和地位差距如何,都應公平、普遍享有的服務,其規定的是一定階段上公共服務應覆蓋的最小范圍和邊界”?。該定義顯得空泛、操作性不足。

安應民認為基本公共服務是基于尊重社會共識和經濟發展水平的前提,“為維持本國經濟社會的穩定、基本的社會正義和凝聚力、保護個人最基本的生存權和發展權,為實現人的全面發展所需要的基本社會條件”?。該定義的問題在于如果要實現人的全面發展,那么,所需要的社會條件就會很多,而不會只是基本的;陳海威等認為“所謂基本公共服務,是指一定社會經濟條件下,為了保障全體公民最基本的人權,全體公民都應公平、平等、普遍享有的公共服務,是諸多公共服務中最有保障性質和平等色彩的服務類型”?。陳海威把基本公共服務視為最基本的人權,然而,最基本的人權究竟是什么?他的答案恐有斟酌的余地。此外,基本公共服務是不是最有保障性質和平等色彩的公共服務呢?應該不是,因為公共服務當中的國防、外交、司法、公安的保障和平等色彩明顯高于基本公共服務。

根據國務院于2017年1月印發的《“十三五”推進基本公共服務均等化規劃》,基本公共服務是指由政府主導、保障全體公民生存和發展基本需要、與經濟社會發展水平相適應的公共服務。在此定義之下,基本公共服務必須同時滿足以下幾個條件:①由政府主導;②保障全體公民生存發展的基本需要;③需與經濟社會發展水平相適應。該定義面面俱到,但仍有一些需重視厘清之處:

①基本公共服務由政府主導,這沒有問題,但具體提供什么樣的公共服務,需要考慮民意的訴求,使政府所提供的公共服務符合民眾的愿望。

②基本公共服務是要保障全體公民生存發展的基本需要還是保障當地公民生存發展的基本需要?作者之所以提出這個問題在于兩者的指涉確實有所不同。前者例如:國防、司法、公安,這些公共服務沒有中央與地方之分,也沒有地域性的差別,是全國一體適用的。然而,基本公共服務的提供,目的在保障人民的生存發展需求,而不同地方在具體需求方面是有差別的,每個地方的氣候地理條件、生活習慣、風土人情不同,因而具體需求也是不同的。

③需與經濟社會發展水平相適應,這里的相適應是相對于什么樣的水平?上海的水平?全國平均水平還是當地水平?需要更加明確。

④生存和發展的基本需要若能自行處理,這時候,政府是不是一定要介入呢?例如:計生監督協管,政府還需要把它列為基本公共服務嗎?

⑤要對服務價格和品質作更清晰的描述,這個是基本公共服務的特征,因為如果服務昂貴,品質不夠好,那就違背了基本公共服務的使命。

基于上述的分析,作者把基本公共服務界定為:為解決各地民眾無法自給自足但又是生存發展所必需,應由政府擔保提供之價廉質高的財貨和服務。

(2)國內對基本公共服務范疇的理解與因此帶來的問題

公共服務與基本公共服務是有區別的,至少在中文的語境上來講是如此。既然如此,就不會出現所有的公共服務都能被列入基本公共服務的情況。那么,哪些公共服務應被視為基本公共服務呢?

胡鞍鋼將基本公共服務分為教育、衛生、社會保障三方面?;楊永恒認為基本公共服務包括教育、醫療、住房、治安、就業、社會保障、基礎設施、環境保護等方面?。兩種說法都過于粗糙,但前者的說法,雖然粗糙,至少“正中靶心”,因為教育、醫療和養老是目前多數中國人身上的三座大山;安體富、任強認為:基本公共服務應該是指與民生密切相關的純公共服務。除去基本公共服務以外的服務,都屬于一般公共服務,如行政、國防、高等教育、一般應用性研究等。?該定義對公共服務與基本公共服務作了區分,如國防、行政、高等教育等歸于公共服務,這是本文作者所贊成的,然而,安體富等并未對“純公共服務”做定義,他所說的純公共服務與薩繆爾森所說的公共物品(public goods)是否為同一個概念?我們無從得知。此外,與民生密切相關一說也過于籠統。

曹靜暉認為,基本公共服務的范疇是公民的基本權利,主要包括生存權、健康權、居住權、受教育權、工作權和資產形成權?,這種界定的問題在于過于寬泛。郭小聰、代凱認為:“基本公共服務是公共服務范圍中最基礎、最核心和最應該優先保證的部分,包括基礎教育、醫療衛生、社會保障和就業等領域。”?作者同意基本公共服務是公共服務范圍中最基礎、最核心的部分,但不認為“就業”列入所謂最應優先保障的部分,原因是還不夠優先,也并非不能靠一己之力完成。

國務院《“十三五”推進基本公共服務均等化規劃》指出,國家基本公共服務制度緊扣以人為本,圍繞從出生到死亡各個階段和不同領域,以涵蓋教育、勞動就業創業、社會保險、醫療衛生、社會服務、住房保障、文化體育等領域的基本公共服務清單為核心。上述的范疇界定有以下問題要認真探討:

其一,要把公共服務與基本公共服務的運用范圍更清晰地加以區分。

其二,應該把公共交通、電信、公用事業包含在基本公共服務之內,使之更利于當地人民的生存發展。因為,對外聯絡是一個人生存發展所必需,但這些載體,例如:公路、公交車、電話、水、電都不是能憑一己之力獲得的,都必須依賴國家資本才能提供。

還應該特別重視的是,國家的規劃在地方政府真正落實的時候,還可能出現以下問題:

①范疇仍然太大:相較于國家基本公共服務體系“十二五”規劃通知,《“十三五”規劃》已經把基本公共服務由原本十五個領域減少到包括公共教育、勞動就業創業、社會保險、醫療衛生、社會服務、住房保障、公共文化體育、殘疾人服務等八個領域,但范圍還可以再聚焦,有些則可以排除,有些則應該加入。

②缺少排序,重點不清楚:范疇界定顯然是要方便各級地方政府的執行,但是,執行需有輕重緩急,從相關規劃來看,并沒有列出先后次序。一來效果不易展現;二來不容易追蹤評鑒政策績效;三來可能出現一種情況,容易做的、上級看得到的、對官員本身有好處的先做,至于那些不容易做的、上級看不到的、對自己沒有好處的,就選擇性地慢慢做、敷衍做或根本不做。

③浪費資源:有些被列為基本公共服務的公共服務,其實,不能說是基本公共服務,或者不具急迫性,然而,該項目因為被列為基本公共服務便有了財源,而這筆錢的使用,盡管名目沒有問題,但對于當地人生存發展并沒有太大幫助。

④服務不到位:正因為對基本公共服務的定義、范疇、方向和目標認識有誤,就有不能提供給人民真正需要的基本公共服務的情況。有些基本公共服務并非當地民眾真正的需要,容易造成該花的錢沒花,不該花的錢花了的情況。

⑤績效存假:由于《“十三五”推進基本公共服務均等化規劃》是有覆蓋水平的要求,而各地方政府為了達成進度,可能出現數據造假、重數量不重質量、重短期效果不重長期效果的惡果。

⑥資金使用效率低:為了達成均等化的政策目標,政府不斷加大財政投入,但在國家財政有限的前提下,一方面會排擠到其他重要施政,而另一方面,投注在基本公共服務方面的資金也會因時間壓力而急于投入、審查不周以及用處不對,導致資金使用效率低下。

3.基本公共服務三層理論

從以上分析,作者認為,之所以造成對基本公共服務的界定及其范疇眾說紛紜,原因還在于對于基本公共服務的認識不同,因此無法得出先后次序。那么,到底哪些公共服務應該納入基本公共服務?有沒有一個標準或依據?作者以為,基本公共服務的提供并沒有所謂的寬派、窄派或中派之分,?而只有先后次序之分。此外,基本公共服務有其范圍,固然不能太少,但也不能通包,為此,作者不揣淺陋提出基本公共服務三層理論(見圖一),以作為政府提供各地基本公共服務的參考。這三層基本公共服務分別在保障各地人民的生存權、發展權和受助權。所謂受助權是指每一個遭遇困難的國民都享有受到國家、社會幫助的權利,劃分的依據是該項服務的急迫性和重要性。

圖一:基本公共服務三層理論

如圖一所示,基本公共服務三層理論的第一層是生存層,目的在于保障個人的生存權。一個人生存所必須且需依賴政府者包括:安全飲用水、電、瓦斯和醫療等。其中,飲用水、電、瓦斯不能一天沒有,沒有就難以生存;而醫療雖非每天需要,但是,一旦生病就可能喪命,因此,仍被列為生存權的范圍。該層的服務提供有對價關系,但價格須是當地人負擔得起。

第二層是發展層,目的在于提供個人發展所必須,且需仰賴社會才能獲得的公共服務,這當中又分輕重,重者包括:義務教育、公路、客運、電話等等;輕者包括:幼兒園、垃圾清運、污水處理、各種交通工具(高速公路、鐵路、機場、航運)、郵局、(村鎮)銀行、互聯網等、災難防治、公共安全、廣播和電視、圖書館等等。該層服務也是對價關系,但也須當地人負擔得起。

第三層是扶助層,目的在于保障國民的受助權,提供:老幼殘扶助、養老院、育幼院、社會福利救濟等等。該層服務主要由國家財政支出,受助者免費或部分負擔享有。

關于殘疾人生存發展所必需也必須列入基本公共服務范圍,因為他們的需要與一般人不同,需要特別照顧,尤其是殘疾人的就學、醫療和就業,更需要政府的支持。

基本公共服務之所以要區分三層,一是考慮到國家財政有限;二是考慮到輕重緩急有所不同:先生存、再發展、再救助;三是考慮到受眾多寡:全體都必需的為先,特定群體必需的為后。當然這種劃分既是不得已,也是必要的,隨著國家財政越來越好,基本公共服務的范圍可以不斷擴大。

如果上述理論有合理性的話,那么,政府的當務之急應該先解決全國1.1億農村人口的飲用水安全問題、幾十萬人沒有電的問題以及農村還沒有公路的問題。?這些是基本公共服務中的核心領域了。

四、基本公共服務應該均等化還是多樣化

1.如何認識基本公共服務均等化

為什么要均等?是因為我們認為均等才是正義的。然而,均等一定就是正義的嗎?不然。何謂正義?作者認為,正義就是獲得他該得的。因此,在一個社會里,正義的體現存在兩種方式,一種是透過一致化,大家都一樣,例如:法律面前人人平等,如果有人作奸犯科而逍遙法外,那么這種不平等就是不正義的;另一種則必須透過不平等,才能顯現正義,例如:按勞計酬是正義的,相反的,如果懶惰的人跟勤勞的人拿的工資一樣,那就是不正義;換言之,并非只有均等才是正義的,不均等也可能是正義的,完全視均等的對象而定。因此,為了達成真正的正義,我們必須區分哪一種情況下適用均等化?哪一種情況下不適用均等化?

(1)無論如何無法均等的要素

均等化的基本公共服務并不正義,原因是決定基本公共服務的因素當中,有些因素是再怎么改變都無法均等,而這種不均等既是自然現象,也很難說有絕對的好壞之分。那么,哪些前提要素是無法均等的呢?

首先是地理條件。每一個地方的土壤肥力、礦產、地理位置、地形、氣候、水域都不同。

其次是人文條件。每個地方有它的形成軌跡,像西安、洛陽、成都、北京等歷史名城,這些條件并非其他地方所能擁有,也會影響到各個地方的基本公共服務。

其三,人口條件。各地方的人口數量、密度、素質、年齡結構、性別比例都不同。

其四,產業所需條件。一、二、三產業各有不同的環境要求,就如同一家五星級酒店不會開在農田里,市中心也不會有一塊稻田,因此,城鄉差異是必然的。

其五,政治因素。最明顯的例子就是深圳。1979年,深圳還只是一個人口2萬人的貧窮小鎮,在成立經濟特區之后,短短不到四十年時間,常住人口已達1138萬(2015年底),這種機會并不是每個地方都能獲得的。

其六,就業機會、人均收入和物價水平都不同。因此,如何要求地方公共財政大體均等?

其七,主政者的偏好。有的領導重視教育,有的重視經濟,不同的領導有不同的側重點,這一點也是不可能均等、不需要均等的。

其八,生產要素流動。資金、服務、貨物、人員這些要素如何流動、流動多少,都不是人力所能掌控的,政府只能以政策施加影響,但無法決定。

正因為每個地方的條件不同,導致每個地方所扮演的功能角色不同,而有不同的基本公共服務,這才是正義的。這里需要補充以免引發誤會的是:有些農村的基本公共服務不足,這方面確實應該趕快補足,但不是均等化。

(2)基本公共服務能均等嗎?

每一個地方有它應有的基本公共服務,每一個地方的基本公共服務不一定相同,既然如此,如何均等?例如:北京的基本公共服務至少要有:中央政府機關、國際機場、大學、人民銀行等等,但是,一個小地方就不需要,這是因為每一個地方的人口規模、功能和定位不同。即使是大城市,北京、上海、深圳、廣州的基本公共服務也只能說大致相同,而不會完全一樣,因為每一個地方有它的發展定位。例如:北京因為是首都,所以,國務院、全國人民代表大會一定是設在北京的,這是首都的基本公共服務。沒有國務院的北京就不是首都了。換言之,每一個地方的功能定位決定了它的基本公共服務的內涵,而不是均等化決定的。

當然,城市的基本公共服務也與農村不同。在農村不屬于基本公共服務的,可能在城市卻是必需的基本公共服務,例如:交通警察。在城市,必須有交通警察,否則城市無法運轉;在農村,則不需要,否則就是浪費人力資源。因此,我們可以如此下結論:一個地方的人口越多、商業活動、政治文化活動越頻繁,它所需要的基本公共服務就越多,否則,這個地方就無法有效運轉。反之,一個地方人口越少,產業活動越單一,它所必需的基本公共服務就越少,這才是正義。

此外,我們可能還認為,只有農村的基本公共服務才會不夠,不認為城市的基本公共服務也會不夠,可是事實上,我們很多城市的基本公共服務還是不夠的。例如:吳曉琪的跨國比較研究就指出,相對于紐約、倫敦、巴黎等國際大都市,我國大城市的基本公共服務中的義務教育年限、道路面積率、公交出行分擔率、空氣質量是做得比較差的。?

基本公共服務的均等是無法想象的,尤其是從空間的角度來看。一個簡單的例子就是,每一個小學生到他的學校的距離會一樣嗎?固然,絕對的均等不可行,即使是相對的均等也不應該是政策目標。城市有城市的基本公共服務,大城市有大城市的基本公共服務,農村有農村的基本公共服務,因此,如何能相對均等?即使相對均等做到了,對各式各樣、大小不同、需求各異的城與鄉又有何意義呢?基本公共服務就像每一個人要穿的衣服,雖然每個人都必須有衣服穿,但由于每個人的高矮胖瘦、顏色、款式偏好都不同,因此,怎么可能要求均等化呢?

再者,就算均等是立足于所謂的最低標準,但是,這最低標準是多少?可不可能具體?能不能有個數字?在此,我們用一個極端的例子來說明。假設基本公共服務均等化的均等是人均財政投入一元,那么,這樣低標準的均等化有何意義呢?何況,均等不只涉及可測量的數字,還涉及質量、可及性、效果,這些又如何能均等?

“為什么會有城鄉(區域)差異?”這問題背后是錯誤的假設:差異是不正常的,沒有差異才是正常的。然而,城鄉(區域)的差異其實是正常的。每一個地方的自然稟賦不同,因此,每一個地方的發展機會和發展能力也就不同,再加上戶口隔離政策和資源過度集中在特定城市、地區、人群,于是才使得基本公共服務越來越不均等。換言之,城鄉差異沒有不正義,不正義的是一些政策以及財政資源使用的地方不對,讓很多人感覺受到歧視。

2.基本公共服務應該實現多樣化

所謂的基本公共服務均等或大體均等,作者認為這樣的目標并不現實,而且很可能出現以下情況:

(1)徒增爭議:均等概念容易引起誤解。雖然政府以及一些學者一再解釋,均等化不是平均化,但仍會讓人以為,既然是均等化,那么,每個地方的基本公共服務也會像大城市一樣,有大醫院、有大學、有便利的交通網……,這便導致那些沒有這些設施的地方心生怨懟,說政府言而無信,不然就是說“是不為也,非不能也”?,于是,大家都陷入均等化的泥淖而爬不出來;

(2)千城一面:均等化以及標準化的基本公共服務所造就的同質性,讓每一個地方看起來大同小異,除了讓人感到無趣之外,也會發生重復建設、資源浪費的結果;

(3)增加造假腐敗:為了完成上級交付的任務,地方政府很可能造假;且由于國家基本公共服務體系龐大,中央政府必然給予地方政府很多經費,這可能誘使地方官員腐敗,使得基本公共服務的質量受到不良影響。

(4)加劇不均等:原因是創造了加速農民外流的條件,導致農村更加蕭條,城市更為繁榮,結果,更為不均等。其實,提供基本公共服務不是為了均等,而是確保當地人擁有生存和發展所必需的財貨和服務,僅此而已。

(5)影響大城市的國際競爭力:理論上講,如果認真落實公共財政均等化,那么,農村的平均財政收入增加了,城市的平均財政收入減少了,一旦如此,就不利于大城市的基本公共服務建設,連帶影響到大城市的國際競爭力。

經由上述分析,不管是均等或是大體均等都不是好的戰略目標,因為這樣的目標無法讓整個社會更接近正義,事實上,也做不到,反而起到反效果。那么,若不是均等化,那應該以何為目標?作者以為多樣化的效益更大,能增強執政的正當性。

首先,由于每個地方的需求不一樣,如果基本公共服務能夠量身定制,并讓當地民眾參與討論基本公共服務的構成、數量、設計,那么,政府所提供的服務必更契合當地人民需要,自然提升了人民的滿意度。此外,基本公共服務的多樣化除了能滿足當地民眾的基本需求之外,還能挖掘具有潛力的官員,藉此拔擢國家棟梁,這對于國家發展而言,無異于一箭雙雕。

其次,能釋放人們的創造力和積極性,有助于地方發展各自的基本公共服務,培養自我負責的精神。于是,國內大城市更能與國外大城市競爭,小村子也能有自己的特色,農村空心化情形便可減少。而且,正因為每個地方的基本公共服務的多樣化,所以,每個地方看起來都不一樣,能為各地方的旅游經濟增加亮點。

再次,能夠提升資源利用率。人對于自己感興趣的事情,動力最強,也能把它做最好,而多樣化的基本公共服務就能有這樣的效果,即效率最高,成本最低,還能減少浪費。

五、結論

基本公共服務是當地人民生存發展所必需,非全國人民生存發展所必需,因此,兩者的范疇有所不同。此外,基本公共服務的范疇并非沒有邊界。那么,它的邊界在哪里呢?作者提出三層理論,作為判斷的依據。首先在生存服務方面,政府應先保證境內每個地方、每個行政村、自然村,至少都擁有安全飲用水、電、瓦斯和衛生室;其次是發展服務部分,這一部分范圍很廣,但至少要有義務教育、公路、電話、郵局、垃圾清運、污水處理、大眾運輸工具、儲蓄銀行、醫院等等;第三層是扶助服務,這包括鰥寡孤獨廢疾者皆有所養。

由于國家財政有限,也為了便于看到效果,基本公共服務的范圍必須適中、準確。相較于“十二五”規劃,雖然“十三五”規劃中的基本公共服務的領域已經大為減少,但仍有調整之必要,并先從核心領域的基本公共服務提供起。既然是基本公共服務,那么,不管是沿海還是內陸、農村還是城市,就必須由政府提供。為此,政府應全面調查,最好是由下而上提出需求表,劃分輕重緩急,規劃時間,分期投入,一步一步完善。

雖然同樣是生存發展,但是城市和農村的需求并不相同,上海和西藏的需求自是不同,因此,它們的基本公共服務也不同,這是不能均等的,最好的做法應該是多樣化,適性發展,使當地人都愿意待在故鄉、喜歡故鄉、建設故鄉。

基本公共服務的提供就是為了滿足當地人民生存發展的基本需求,只要政府把這件事情做好了,政府的責任也就盡到了。至于均等化,則不是一個問題。

注釋:

①董立人:《城鄉基本公共服務均等化與政府責任恪守》,《行政論壇》2009年第2期。

②劉德吉:《國內外公共服務均等化問題研究綜述》,《上海行政學院學報》2009年11月。

③安體富、任強:《公共服務均等化:理論、問題與對策》,《財貿經濟》2007年第8期。

④常修澤:《中國現階段基本公共服務均等化研究》,《中共天津市委黨校學報》2007年第2期。

⑤本文作者認為,這里應該是權利(Right)而非權力(Power)。

⑥項繼權:《基本公共服務均等化:政策目標與制度保障》,《華中師范大學學報(人文社會科學版)》2008年第1期。

⑦劉明中:《推進公共服務均等化的手段(上)——財政部副部長樓繼偉答本報記者問》,《中國財經報》2006年2月7日。

⑧賈康:《區分公平與均平把握好政府責任與政策理性》,《財政研究》2006年第12期。

⑨張玉玲:《從和諧視角看公共服務均等化——訪賈康》,《光明日報》2006年11月23日。

⑩郭小聰、代凱:《國內近五年基本公共服務均等化研究:綜述與評估》,《中國人民大學學報》2013年第1期。

?中國(海南)改革發展研究院:《基本公共服務與中國人類發展》,經濟出版社,2008年,第13頁。

?曹靜暉:《基本公共服務均等化的制度障礙及實現路徑》,《華中科技大學學報》2011年第1期。

?王謙:《城鄉公共服務均等化的理論思考》,《中央財經大學學報》,2008年第8期。

?張勤:《論推進服務型政府建設與基本公共服務均等化》,《中國公共行政》2009年第4期。

?基本公共服務在德國稱為Daseinsvorsorge,有人把它翻譯成生存照顧,雖然從字面上翻譯成生存照顧并沒有錯,但是,從福斯多夫所闡述的內涵來看,則不宜,原因是福斯多夫所闡述的Daseinsvorsorge,并非只有生存照顧,還包括發展所必需,因此,筆者認為將之翻譯為基本公共服務會更適合。

?所謂可掌握的空間(beherrschter Lebensraum)指人們身為主人并加以擁有的空間,也就是住家、庭院、自己的田地等。所謂有效的空間(effektiver Lebensraum),指人們在生活所需的空間里,能夠確實掌握并操縱者。見:陳新民:《公法札記》,法律出版社,2010年,第43頁。

?Ernst Forsthoff:Der Staat der Industriegesellschaft,1971,S.75f.

?Christian Holz-Rau,Stephan Günthner,Florian Krummheuer,Daseinsvorsorge ist keine Dortseinsvorsorge,Informationen zur Raumentwicklung Heft 7.2010,S.489-504:489.

?德國聯邦憲法法院判決BVerfGE 79,127,151,Rastede-Entscheidung.

?轉引自:陳新民:《公法札記》,第63頁。

?Forsthoff,E.:Die Verwaltung als Leistungstr?ger.-Stuttgart,Berlin 1938,S.7,12,42 ff.

?Proske,Matthias,2011,Demographische Wandel und Daseinsvorsorge,S.119f.

?張立榮,李軍超,樊慧玲:《基于收入差別的農村公共服務需求偏好與滿意度研究》,《中國行政管理》2011年第10期。

?陳昌盛,蔡躍洲:《中國政府公共服務:基本價值取向與綜合績效評估》,《財政研究》2007年第6期。

?安應民:《構建均衡發展機制——我國城鄉基本公共服務均等化研究》,中國經濟出版社,2011年。

?陳海威,田侃:《我國基本公共服務均等化問題探討》,《中州學刊》2007年第3期。

?胡鞍鋼:《中國多維不平等與公共財政體系構建》,《經濟活頁文選》2005年第6期。

?楊永恒:《政府績效評估專題:政府績效評價中的公共參與:述評、實踐與啟示》,《蘭州大學學報(社會科學版)》2008年第3期。

?安體富,任強:《公共服務均等化:理論、問題與對策》,《財貿經濟》2007年第8期。

?曹靜暉:《基本公共服務均等化的制度障礙及實現路徑》,《華中科技大學學報》2011年第1期。

?郭小聰,代凱:《國內近五年基本公共服務均等化研究:綜述與評估》,《中國人民大學學報》2013年第1期。

?劉德吉:《國內外公共服務均等化問題研究綜述》,《上海行政學院學報》2009年第6期。

?國家發展和改革委員會副秘書長范恒山說,“到去年(2013)底,全國‘十二五’規劃內還有1.1億農村人口的飲水沒有達到安全標準。...,大概35%的建制村沒有通瀝青或者水泥路。另外,農村還有幾十萬人用不上電”。見全國人大網:http://www.npc.gov.cn/npc/zxbg/ 2015-01/05/content_1892585.htm

?吳曉琪:《國內外城市的基本公共服務比較研究》,《現代交際》2013年第6期。

?代表“舌戰”:公共財政均等化不為還是不能?http://sh.eastday.com/m/2015shlh/u1ai8557659.html

Social Justice and the Equalization of Basic Public Services

Liu Mingde

At present,the equalization of basic public services is an important guideline for public policy in China.However,both terms "basic public services"and"equalization"lead to problems.The macro-system of basic public services sketched out by the State Council is difficult to implement.In particular,social justice cannot be realized through the equalization of basic public services between regions and between urban and rural areas.In practice,it is very likely that the goal of equalization of basic public services cannot be achieved but will instead intensify disparities.Therefore,this paper argues that basic public services should not be equalized but diversified.To that end,the author proposes a three-layered theory of basic public services as a yardstick for local governments to determine whether certain public service should be provided or not.

Basic Public Services;Equalization;Urban-rural Differences;Three-layered Theory

(責任編輯矯海霞)

D035

A

1009-3176(2017)04-071-(12)

*本文系國家社科基金重大項目“城鄉基本公共服務均等化的實現機制與監測體系研究”(14ZDA030)和國家社科基金一般項目“縣域社會治理質量差異及其影響因素的實證研究”(16BZZ061)的階段性成果。

2017-5-30

劉明德男(1969-)四川大學公共管理學院特聘副研究員德國柏林自由大學政治學博士