中國水問題

劉樹坤

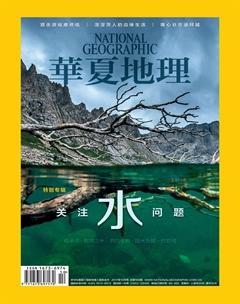

四川省阿壩縣曼扎塘濕地自然保護區的水下世界生機盎然,作為黃河水系源頭涵養地,與若爾蓋、紅原國家級濕地保護區連成一片,擁有十分完整的高原濕地生態系統。

一座煙囪林立的鋼鐵冶煉廠就建在長江支流邊上,對河流的水質、生態環境造成了一定的威脅。

從我進入大學水利系開始關心水利建設,畢業后專注于中國河湖水系的治理,到處奔波,至今已近60年。現在放慢腳步回頭看,卻發現童年時代給我留下許多美好記憶的家鄉河湖早已難尋蹤跡,幸存的一些河湖也昨是今非,難以相認。我出生在遼寧省沈陽市,小學就讀于一經路小學,靠近沈陽市政府,往北就是一條小河,經常與小伙伴到河里去玩耍;初中就讀于沈陽七中,位于城南,學校西側有個淺水小湖,湖水清澈,葦草叢生,也是回歸自然的好去處。不幸的是,這些河湖早已消失。

據2016年統計,我國城鎮人口占總人口比重(城鎮化率)為57.35%,城市化過程中出現的一個突出問題是人水爭地,為了獲取城市建設用地,大量填埋河湖。北京市在1950年代有名字的河湖有200多個,目前僅存50多個。城市河湖水面減少導致城市生態環境惡化和城市暴雨內澇災害的不斷加劇,這是城市發展規劃的最大失誤。

有水則靈,城市河湖是城市的寶貴資源,它可以給城市提供多樣的服務功能:生產功能如提供各類水產品;資源功能如供水、發電、航運;調節功能如改善氣候、調蓄洪水;文化功能如景觀、休閑娛樂、旅游;以及改善人居環境等功能。遺憾的是,很多城市在快速的發展過程中忽略了對河湖保護,過度開發,缺少嚴格的保護措施,使其被綁架、被奴役、被強暴、被扼殺,各類服務功能喪失,甚至成為城市的傷疤。

長期以來,城市河湖在人類活動的嚴重干擾和脅迫下,出現了種種問題,概括起來有“水多、水少、水臟、水渾、水丑、水呆、水死”等七大水問題。

“水多”是指城市洪澇災害日趨嚴重。伴隨城市的不斷擴大,地表的鋪裝和硬化使得城區范圍內不透水面積增加,透水面積減少,地表產流系數增大,匯入河道內的雨洪流量增加。加上城市熱島效應導致的城市降雨頻率和降雨強度加大,以及城市地面沉降等多種原因,導致城市暴雨洪澇災害在不斷加劇。進入21世紀以來,“城市看海”的洪澇災害連年不斷。如北京市2012年7月21日暴雨造成嚴重內澇災害,導致79人死亡。

遼寧省阜新市處于內蒙古風沙干燥地區邊緣,水源稀少,再加上工業污染等問題,水質不容樂觀。

“水少”是指城市河湖源流不足,造成河湖萎縮和斷流。由于對河湖水資源的過度開發利用,以及上游地區的攔蓄,城市河湖的源流減少,特別是北方城市的河流,常出現干涸斷流現象。河湖萎縮和斷流會造成河湖水生態系統的崩潰,也嚴重影響城市景觀和人居環境。因此,通過上游攔蓄工程的合理調度、開源節流、雨水攔截利用、中水回用等措施,保障城市河湖的生態用水成為非常迫切的任務。

“水臟”是指河湖污染造成水質惡化,導致河湖服務功能降低或喪失。按照國家水功能區劃標準(GB50594-2010),各類不同水功能區對水質也有相應不同的要求:Ⅰ類水主要適用于源頭水、國家自然保護區;Ⅱ類水主要適用于集中式生活飲用水地表水源地一級保護區、珍稀水生生物棲息地、魚蝦類產卵場、仔稚幼魚的索餌場等;Ⅲ類水主要適用于集中式生活飲用水地表水源地二級保護區、魚蝦類越冬場、洄游通道、水產養殖區等漁業水域及游泳區;Ⅳ類水主要適用于一般工業用水區及人體非直接接觸的娛樂用水區;Ⅴ類水主要適用于農業用水區及一般景觀要求水域。而我國河流的污染非常嚴重,全國主要流域的I~III類水質斷面占64.2%,劣Ⅴ類(污染程度超過V類的水)占17.2%,城市河湖的水質普遍較差。截至2017年,全國各省共認定城市黑臭水體2100個。這些黑臭水體不僅服務功能全部喪失,而且成為城市污染源,造成地下水和周邊空氣的污染。

2017年7月全國地表水監測斷面水質

“水渾”是指流域水土流失嚴重,河湖含沙量大,水體渾濁。由于城市土地開發造成城市水土流失現象非常嚴重,暴雨之后大量泥沙進入河湖,加上各類城市污水中也攜帶大量污染懸浮物直接排放到河湖內,造成河湖的淤積。據廣州市城市河湖的初步調查,每年進入市內河湖的懸浮物約七百余萬方。城市河湖淤積的底泥中含有很多有毒有害物質,成為河湖的內污染源,長期釋放污染物,是河湖水體長期惡化的重要原因。

“水丑”是指由于人為的修整和不當利用使河湖失去自然的美感變得丑陋不堪。河湖的生態景觀是充滿了自然之美,水岸蜿蜒流暢,水面碧波蕩漾,岸邊綠色成蔭,鳥語花香,四季色彩變幻,是十分耐看的美景。如杭州西湖的美景打造了“人間天堂”的環境,從古至今都是令人向往的旅游勝地。但是現代城市的河湖治理往往弄巧成拙,用過多的人工景觀代替自然景觀,裁彎取直,岸坡硬化,加上水質污染,使河湖變得其丑無比。

“水呆”則指河湖失去了歷史文化記憶和地方特色。人與水長期相互依存的過程中形成了豐富美好的水文化,每一個湖泊和每一條河流都會有許多故事和傳說,留下很多古人的足跡,形成了地方特有的河湖風情和景觀。像杭州西湖就有唐宋以來的大量文化積淀,白蛇傳、梁祝化蝶、乾隆下江南等各種人文故事和傳說,詩詞歌賦綿延不絕,置身西湖,令人處處感受歷史和文化的熏陶。但是現代城市河湖的治理中往往忽略整理和保護這些重要的水文化遺產,使用現代建筑材料和景觀元素,互相模仿,千河一面,失去了地方特色和歷史文化。

“水死”是指被人為填埋和覆蓋而在地面消失的河湖,以及由于水質惡化造成魚蝦絕跡而喪失生命跡象的河湖。現代城市高樓林立的代價是填埋了大量河湖,留下了處處黑臭水體,這種現象還在持續。北京市在上世紀50年代水面面積約占建成區面積的5.5%,現在降低到不足3%。北京還保留有南北河沿、沙灘、銀閘胡同、泡子河、兵部洼、毛家灣、前泥洼、后大坑、簾子胡同、薛家灣、深溝胡同、南北橋灣、河泊廠、河槽胡同、水道子、萬柳塘、白橋大街以及潘家河沿、騎河樓等與河流濕地有關的地名,其實它們早已消失。太平湖、萬柳塘、菱角坑、泡子河、南太平湖、蓮花泡子、內城護城河、金魚池這些滿載北京歷史記憶的大型水面也不復存在。

水是人類文明的鏡子,各種水問題正是出自人類社會不文明的生產生活方式,是現代社會之痛。水問題不僅出現在城市,也涉及鄉村;不僅影響人類生存質量,也對生態系統內的其他生物造成威脅;不僅是中國,也是全球都密切關注的問題。現在在生態文明建設的大背景下,對城市河湖的綜合治理應成為當務之急。通過“河長制”的普遍實施,樹立沿河流域文明的生產生活方式,發動全社會對河湖進行綜合治理。國家已經提出了消除城市黑臭水體的計劃與目標,浙江省率先提出了在今年剿滅劣五類水體的治理目標。水利部推行的“水生態文明城市建設”;住建部推行的“海綿城市建設”;國土資源部推行的“山水林田湖生命共同體”等都是解決城市七大水問題的重大舉措。我國城市河湖實現“安瀾、水清、岸綠、景美、活力、文明”的愿景指日可待。