蜂針治療頑固性面癱40例臨床觀察

金宇++晏為瑋++岳梨華

摘要:目的運用蜂針療法治療頑固性面癱,并設立常規針刺組作為對照,觀察兩種治療方法的療效差異。方法選取符合頑固性面癱診斷標準的有效病例80例,隨機分為治療組和對照組各40例。治療組用活蜂蟄刺所選穴位,蜂針療法后服用蜂針減毒增效口服液,對照組進行常規針刺。針刺前及2個療程后對患者神經電圖(electroneurography,ENoG)的潛伏期和波幅進行檢測及統計對比,并進行療效評價。結果治療前后治療組和對照組患側面神經各分支潛伏期、波幅組內比較,P<005;治療后治療組和對照組患側面神經各分支潛伏期、波幅組間比較,P<005。總有效率治療組為875%,對照組為525%。結論蜂針療法配合蜂針減毒增效口服液治療頑固性面癱療效優于常規針刺,值得臨床推廣、應用。

關鍵詞:頑固性面癱;蜂針;減毒增效劑;神經電圖

中圖分類號:R7451+2文獻標志碼:B文章編號:1007-2349(2017)08-0070-04

面癱為臨床常見病,多由于一側面神經周圍性損害,引起患側面肌癱瘓,西醫學稱之為面神經麻痹。本病如果治療方法得當,多在2月內痊愈。若因誤治、失治,發病2月后經治療功能恢復不明顯者即為頑固性面癱[1]。頑固性面癱的治療比較困難,常不能獲得良好的療效,本院針灸科采用蜜蜂尾部的毒刺螫人體相關部位治療頑固性面癱,并設立常規針刺作為對照,現報道如下。

1臨床資料

11一般資料80例病例全部來源于昆明市中醫醫院針灸科2015年4月—2016年4月就診的患者,按隨機數字表法分為治療組與對照組各40例。其中治療組中男22例,女18例;年齡在18歲-67歲之間,平均年齡(4029±1120)歲;病程為2-3個月的11例,3-4個月的14例,4-5個月的7例,5-6個月的5例,6個月以上的3例。對照組中男19例,女21例;年齡在18歲-65歲之間,平均年齡(4183±1070)歲;病程為2-3個月的13例,3-4個月的12例,4-5個月的8例,5-6個月的5例,6個月以上的2例。2組患者年齡、病程經統計學分析,處理無顯著差異(P>005),具有可比性。

12診斷標準參照《中醫病證診斷療效標準》:① 病程在2個月以上,經中西醫、針灸和其它療法治療無效者;② 病側面部表情肌癱瘓,前額皺紋消失;③ 眼裂擴大,鼻唇溝平坦,口角下垂;④ 面部被牽向健側,面肌運動時,因健側面肌的收縮牽引,使上述體征更為明顯;⑤ 進食時,食物殘渣常滯留于病側的齒頰間隙內,并常有口水自改側淌出。符合診斷標準中第1條和第2-4條中的1條者,即可列為觀察對象。

2治療方法

21治療組僅用蜂針蟄刺穴位,蜜蜂采用家養中華工蜂。方法及步驟如下:選穴:以面部為主,頭維、陽白、巨髎、地倉、顴髎、牽正、頰車。每次選取2~4個穴位,以患側為主,所有穴位交替進行。在所選穴位處常規消毒,用游絲鑷挾住活蜂腰部,直接用活蜂在穴位上蟄刺,留針10~20 min。局部出現紅腫后取出蟄刺,患者反應輕重不一,但2~3 d即可消退。蜂針療法后10 min及當日20∶00服用蜂針減毒增效口服液20~40 mL(院內制劑,專利號:2015101772916)。

22對照組常規針刺治療,選穴:陽白、巨髎、地倉、顴髎、下關、牽正、頰車、太陽、翳風、陽池、陽溪;配穴:隨證加減。操作方法:穴位局部常規消毒后,用1寸或15寸毫針針刺,針下得氣后留針30 min。療程:每周治療2次,8次為1個療程,第1療程結束后,休息5~7 d后再行第2療程。2個療程結束后進行評價療效。

3療效標準與治療結果

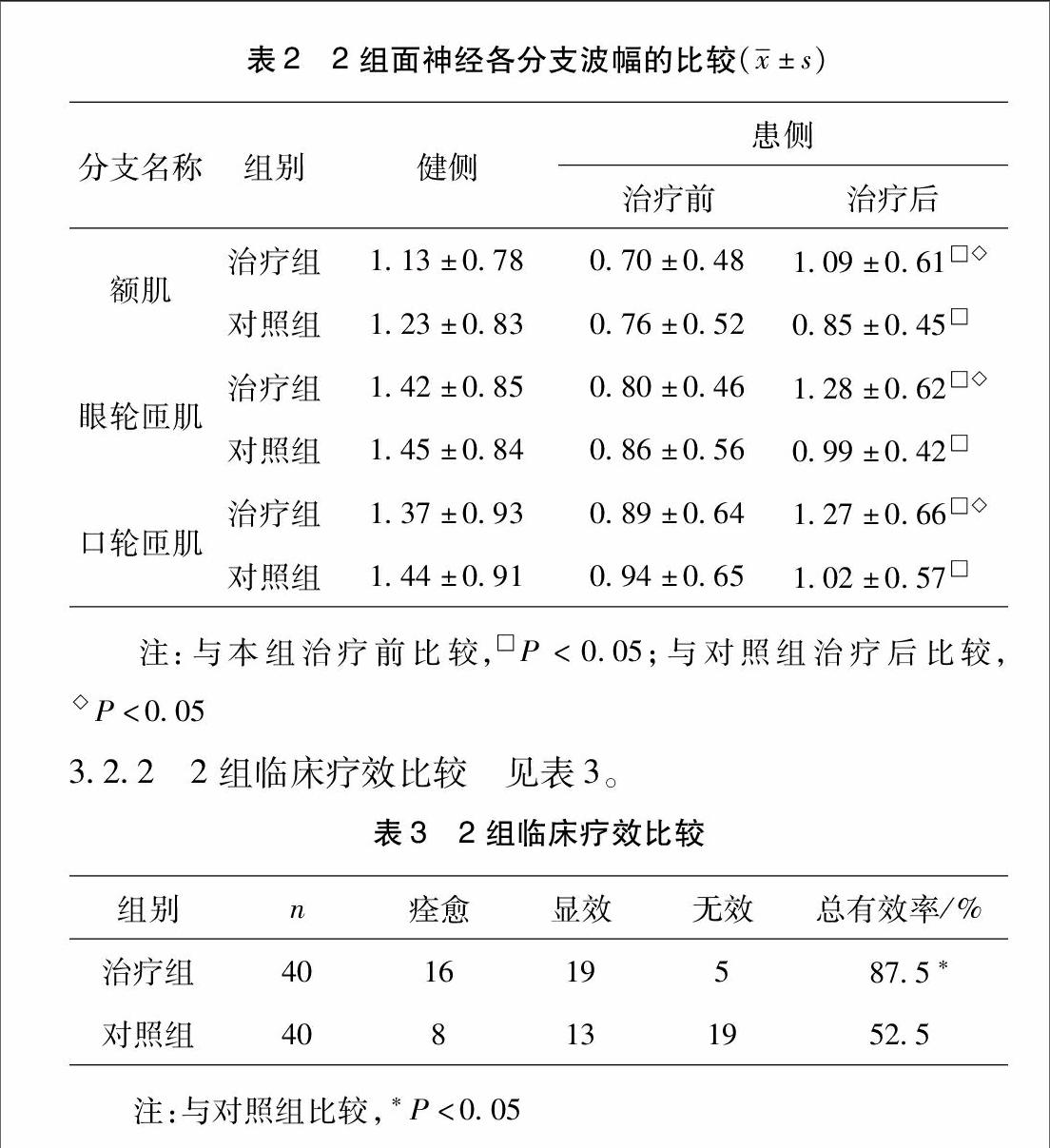

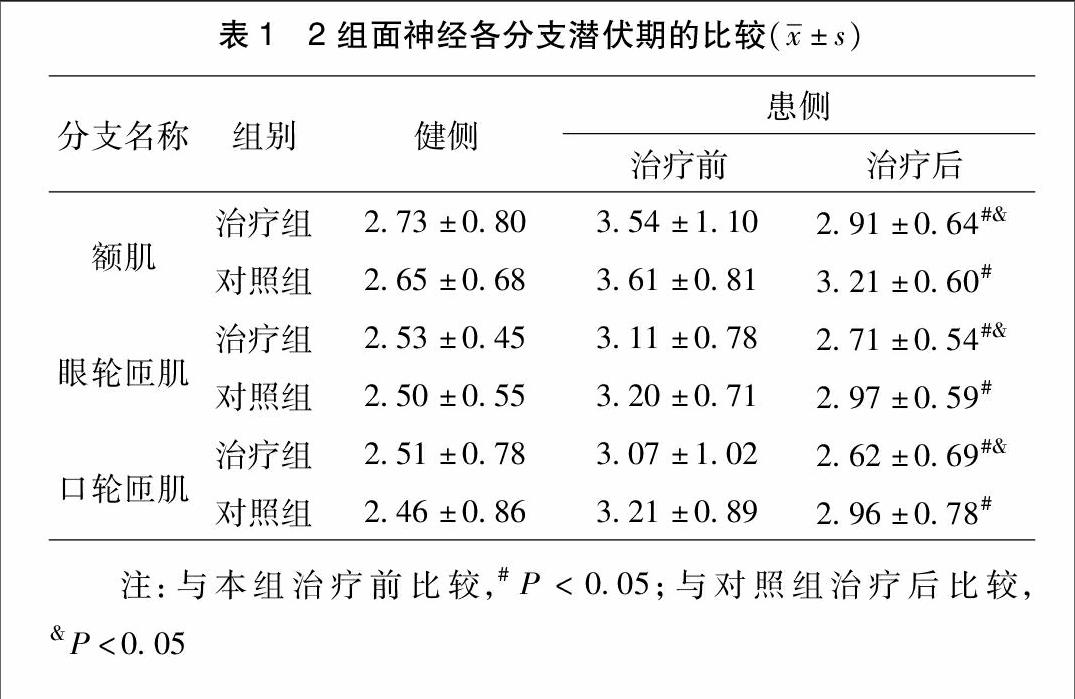

31神經電圖(electroneurography,ENoG)采用本院電生理室的肌電圖檢測儀進行面神經肌電圖誘發電位檢查,記錄面神經健側與患側額肌、眼輪匝肌、口輪匝肌M波的潛伏期及波幅,治療前和治療后各檢測1次,將所測定的結果用SPSS19進行統計比較。

32療效標準根據《中醫病證診斷療效標準》周圍性面癱療效標準判定。痊愈:癥狀和體征消失,面肌功能恢復正常,口角對稱,眼瞼閉合良好,鼓腮、聳鼻、皺額等動作與健側對稱;顯效:臨床癥狀基本消失,口角對稱,眼瞼閉合良好,鼓腮、聳鼻、皺額等動作與健側略有不對稱;無效:癥狀體征無改變。

32結果

321面神經肌電圖誘發電位檢查比較見表1~2。

3222組臨床療效比較見表3。

4討論[KG0.1mm。]

中醫學認為,面癱主要由于正氣虛弱、脈絡空虛,風寒之邪侵襲經脈,氣血閉阻,經脈失養,肌肉弛緩而發病。頑固性面癱則為正氣虛弱,邪氣滯留,經脈失其溫煦濡養,且久病必夾瘀。所以治療頑固性面癱當以扶正祛邪、溫經通絡、活血化瘀為治則。現代醫學認為面神經麻痹的發病機制主要歸納以下五種學說:病毒感染學說,免疫學說,環境損害學說,血管內血液學說和類固醇激素學說。血管內血液學說中的微循環障礙是其中很重要的一點:面神經在莖乳突孔內發生急性非化膿性炎癥,引起周圍神經麻痹。一部分病人因局部受風吹或著涼而起病,故通常認為可能是局部營養神經的血管因受風寒而發生痙攣,導致該神經組織缺血、水腫、受壓而致病,隨著時間的延長,缺血和水腫程度加重,面神經出現髓鞘及軸突變性,導致難以恢復[2]。免疫學說認為造成水腫和神經局部缺血是由于血管及神經周圍的肥大細胞消失。面癱患者體內的血清免疫球蛋白較正常值高[3],不同的免疫球蛋白進入神經元軸突的幾率也各有不同,而“特異性的IgG”將被優先攝入,與相應的神經元細胞成分結合,進而阻礙神經元細胞的正常功能,導致面癱的發生。類固醇激素學說認為孕婦面神經炎的發病率約等于同齡男性的2-4倍,是同齡非妊娠婦女的33倍[4]。頑固性面癱在臨床治療中常不能獲得滿意的療效,而將蜂針療法運用于頑固性面癱的治療中,患者的癥狀及神經電圖檢查結果都得到了改善。

蜂毒的主要活性成分是多肽類、酶類及非肽類。多肽類物質主要有蜂毒肽、蜂毒明肽、肥大細胞脫粒肽等。多肽類物質能降低毛細血管的通透性,抑制白細胞移行和前列腺素E2的合成,從而抑制局部炎癥反應;其次,多肽類物質可通過刺激垂體-腎上腺系統的功能,使血液循環中的皮質醇激素含量明顯而持久地增加,從而影響機體的免疫功能,激活機體的免疫控制系統[5];除了對免疫細胞和免疫分子的調節,還有對免疫器官的調節,脾臟、胸腺是人體重要的免疫器官,蜂毒能使這些免疫器官得到不同程度的改善;多肽類物質還是抗細菌、抗輻射、止痛作用的有效成分,能夠刺激末梢神經,調整自主神經,改善血液微循環,促進病變組織的愈合。生物胺類主要包括組織胺、兒茶酚胺類(如多巴胺、5-羥基色胺)、腐胺、精胺等,有些胺類是蜂針蟄刺后引起疼痛的物質。酶類物質包括磷酸脂酶A、酸性磷酸脂酶、堿性磷酸脂酶等。其中磷脂酶A能夠引起組織胺的釋放,以降低外周阻力,從而達到降壓的作用;透明質酸酶是最主要酶之一,具有極強的生物活性。酸類物質:蜂毒中含有多種氨基酸,如甘氨酸、精氨酸、谷氨酸、組氨酸和脯氨酸。蜂毒中尚有糖類,如葡萄糖、果糖等;脂類,如卵碟脂、甘油;礦物質如磷、硫、鎂、鉀等元素,還有膽堿、甘油、激素等物質。美國貝蘭蒂博士認為[6]:①一定劑量的蜂毒,能夠停止神經纖維脫髓鞘的進程,還可部分恢復脫髓銷;②蜂毒中含有與神經生長因子類似的物質,可以改進神經纖維內的沖動傳導,從而修復損傷神經的傳導功能;③蜂毒可以調節血液凝固,以及除去血管內皮、髓鞘等的損傷。

蜂毒作為一種異體蛋白,機體受此種異體蛋白抗原的刺激,會出現致敏狀態,抗原和體內抗體相結合,觸發細胞內貯藏的生物活性物質釋放,出現全身反應和局部反應。這種全身或局部的反應屬特異性過敏反應(又稱超敏反應)。蜂針的過敏反應主要是I型、Ⅲ型變態反應[7]。I型變態反應(速發反應類型):I型超級過敏反應是抗原和肥大細胞上的抗體-免疫球蛋白E(IgE)之間發生反應后釋放出組胺、肝素、激酶、5羥色胺、前列腺素等物質的結果。這些生物活性物質可引起毛細血管擴張及通透性增加,使局部出現紅腫痛癢,嚴重的會出現泛發蕁麻疹、血管神經性水腫等皮膚癥狀,流涕、哮喘、胸悶等呼吸道癥狀,惡心、嘔吐、腹痛腹瀉等消化道癥狀,以及頭暈、頭痛、心悸、肢麻、煩躁不安等全身癥狀,嚴重者出現過敏性休克、昏迷、大小便失禁乃至心臟停搏等。Ⅲ型變態反應(免疫復合物型):Ⅲ型超級過敏反應是抗原和血液中的特異性抗體-免疫球蛋白G(IgG)相結合后,形成沉淀素,在血液和組織液中,這些抗原和抗體的凝聚體會激活組織內的有關系統,促使其分泌對組織有害的前列腺素等酶類及引發炎癥的介質,使局部出現疼痛,皮下出血、硬結。[JP]

蜂針療法是一種簡便、綠色的治療方法,并對頑固性面癱有較好的治療效果。但患者在治療中易出現過敏反應,成為堅持治療及蜂針療法臨床推廣的限制因素。針對蜂毒產生的一系列超敏反應,通過查閱相關文獻及長期的臨床經驗,發現桑白皮、威靈仙按一定比例混合后用水煎提后加入一定比例的蜂蜜能有效減輕患者蜂療后的毒副作用及不良反應,增強蜂療的療效及安全性。蜂針的副作用是疼痛紅腫、過敏性休克,多在蜂針療法后20 min內出現,也就是即時效應,而積累效應,如發熱、瘙癢等,則多在當天晚上出現,所以服用時間選擇在治療后10 min及當日20:00。

神經電生理檢查是目前對面神經麻痹診斷最可靠的指標,它通過刺激記錄肌肉復合電位(CAP),判斷面神經損害的程度及范圍,并能指導治療、評估治療效果和判斷預后[8]。神經電圖(electroneurography,ENoG)檢查又稱誘發肌電圖(EEMG),是對出自莖乳孔的面神經干施以電刺激,從其各周圍支支配的表情肌記錄整塊肌肉的復合動作電位(CMAP)來判斷周圍性面神經損傷程度的電生理學檢查方法。目前,在測定結果中,較為認可的指標包括CMAP和神經傳導潛伏期。測定興奮潛伏期以判斷神經傳導功能,檢測肌肉收縮復合動作電位(MUP)波幅可反映可興奮的神經纖維數量。ENoG較神經興奮性測定(NET)對面神經損傷程度的判定及預后估計更準確,在面神經功能電測試中最受青睞,是一種客觀可靠、可重復并能迅速測定面神經功能的方法[9]。

本次觀察中治療組采用活蜂蟄刺經穴后服用院內制劑蜂針減毒增效口服液,通過記錄患者健側和患側的神經電圖與普通針刺組進行比較,結果治療組在神經電圖的改善及療效方面均明顯優于普通針刺組。蜂針兼具針、藥、灸等三種功效。針即蜜蜂的蜂刺,可以起到刺激患者經絡的作用,用以疏通經絡,調氣和血;藥即蜂針將蜂毒注入機體內后,通過人的神經、內分泌、免疫等系統,起到調節免疫、改善微循環和抗炎、止痛、抗風濕等作用。灸,即指蜂針刺入機體后,可以使局部充血紅腫、皮溫升高,起到類似溫灸的效應。但蜂針治療過程中常會出現過敏反應,蜂針減毒增效口服液能有效減輕患者蜂療后的毒副作用及不良反應,增強蜂針療法的臨床效果及安全性。此種方法在治療頑固性面癱中不僅取得了良好的療效,還有效的降低了蜂毒的毒副作用和不良反應,促進了蜂針療法在臨床治療中的推廣和應用。

參考文獻:

[1]戴莉莉,李野,白茹,等淺談刺灸結合辨證治療頑固性面癱[J].中醫臨床研究,2012,4(4):92-93[KG0]

[FL)][HJ2.3mm][SD1,1][FQ(9*2。175mm,X,DY-W][SQ+1mm][CD=175mm]

[2]王麗莉,宣麗華周圍性面癱針灸治療時機及方法的選擇[J].國際中醫中藥雜志,2006,28(3):146

[3]饒曉丹,成靚,羅苑媚,等采用F波檢測頭針配合面肌訓練治療頑固性面癱的臨床研究[J].上海針灸雜志,2014,33(1):26-27

[4]郭國際實用神經系統疾病診斷與治療[M].北京:中國醫藥科技出版,2006:300-302

[5]王秋波,魯迎年,臧云娟,等蜂毒的免疫調節機制研究[J].中國免疫學雜志,2000,16(10):202

[6]丁志賢蜂毒療法在多發性硬化中應用發展[J].首屆全國中醫蜂療臨床技術推廣暨學術研討會論文集,20-21

[7]李萬瑤蜂針療法[M].北京:人民衛生出版社,2003:88-90

[8]樊忠,樊兆民外傷性面癱的診斷和治療[J].中華耳鼻喉科雜志,1999,34(1):52-54

[9]周思神經電生理檢查在特發性面神經麻痹預后中的臨床意義[D].遼寧:遼寧中醫藥大學,2007