雷山苗錦:萬縷千絲 成其工巧

圖 文/ 徐豐山

雷山苗錦:萬縷千絲 成其工巧

圖 文/ 徐豐山

◎苗族盛裝

在我國古代絲織品中,“錦”被認為代表著中國織造藝術的最高成就。

織錦藝術在中國有著悠久的歷史,《禮記》《詩經》中就有許多關于織錦的描述。據《周禮·儀禮·聘禮》記載:“公降立,擯者出,請上介奉束錦。士介四人,皆奉玉錦束請覿。” 其大意為:人們要求見國君,都要捧著玉錦束以示禮儀。可見早在我國西周時期,錦即為國之聘禮,凸顯了錦地位的尊貴。

貴州省黔東南州雷山縣大塘鎮是貴州貧困鄉鎮之一,該地素以短裙苗族和苗族錦雞舞著稱。這里的苗族自然村寨至今仍保持著傳統刺繡、織錦技藝。在這美麗的苗家織錦中,人們能夠領略到苗家人獨有的衣飾文化。據州級非物質文化遺產項目傳承人甘小芝介紹,自打八歲起她就跟著母親開始學習織錦技藝,母親手把手地把紡織、刺繡、織錦等技藝傳授給她。苗族織錦技藝究竟起源于何時已無文字可考,苗家人僅僅依靠口手相傳,世代承襲著這一悠久的民族民間傳統技藝,至今仍能保留下來,就是一種奇跡。

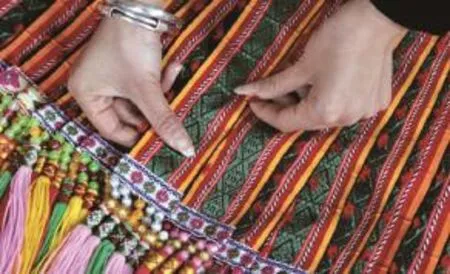

◎苗族錦雞帶

關于織錦的來源,民間有著這樣的傳說,苗族先民們上山打獵時常常會獵取到錦雞,苗家婦女們就將漂亮的錦雞羽毛裝飾到自己的衣服上。隨著歲月的變遷,人們對艷麗色彩的這種追求,逐漸演化為用針線仿照錦雞羽毛的色彩和紋樣,編織成圍腰帶、裙片帶、花手帕、頭巾絲帶等著裝上的紋飾。

苗族是一個對色彩有著極強感知力的民族,他們喜歡色彩的大開大合,這也造就了他們對錦雞這種動物的崇拜,把化身為“錦雞鳥”當做自己的精神寄托。所以,當苗家有貴客來臨或去作客,大多都要贈送花帶,以示禮儀和尊重。苗族姑娘往往也會把精美的花帶作為愛情信物送給自己的心上人。姑娘出嫁時,陪嫁物中必定有自己親手制作的織錦。苗家人衡量一個苗族姑娘是否心靈手巧、聰敏賢惠,大多會從這個姑娘身上穿戴的織物去尋找答案。

◎繡 片

◎苗族盛裝袖口錦塊

苗族織錦利用當地所產的蠶絲、苧麻、木棉等纖維染彩,采取通經斷緯法和通經通緯法手法而織,尤以通經斷緯編織手法織出色彩斑斕的錦為多。清嘉慶年間田雯所著《黔書》稱,這種織法為“通經回緯”,其紋樣大多以菱形、方形、條形為主等尤以菱形紋的運用為最,幾何紋、字紋、團花,相互連續、延伸、擴展,框形內外挑滿不同的取自大自然動植物紋等花紋圖案。圖案紋樣飽滿對稱、四方連續,色彩斑斕鮮艷,對比性強。苗族織錦不僅僅是苗家人簡單的實用衣物、配飾,更體現了苗族人們對美的向往和期盼。

◎甘小芝在織錦

◎花帶(整體)

◎甘小芝指導學員織錦

以萬縷千絲成其工巧。一件苗族織錦制作的完成往往傾注繡娘大量的心血,據甘小芝介紹,花紋復雜的織錦往往一天僅僅能夠織造五六厘米,十分繁復,耗費工時,“如婦人一衣,終歲方成”。古人稱織錦“寸錦寸金”,具有很高的美學價值、文化內涵和收藏價值。2008年,貴州苗族織錦技藝被列為第二批國家級非物質文化遺產保護名錄。

2012年,甘小芝在貴州省紀委、各級政府的幫助下,懷揣傳家寶、執著與夢想,成立了專門從事苗族刺繡、織錦技藝的公司,公司采取“公司+基地+農戶+標準化”模式,與農戶松散型聯合,精準幫扶貧困農戶,遍及雷山縣8個鄉鎮中的7個鄉鎮150多戶人家,被幫扶農戶年收入戶均提高2000元到3萬元不等。2014年,甘小芝的公司被授予黔東南“州級扶貧龍頭企業”,2016年被授予黔東南“州級非物質文化遺產生產性保護示范基地”。

責任編輯 袁澤友