書法與態(tài)度

黃軍峰

書法與態(tài)度

黃軍峰

《蘭亭集序》趙景增/作

再次與趙景增先生謀面,是在時隔一年多之后。

初春的一個上午,久違的陽光在籠罩多日的霧霾散去之后,帶著溫暖帶著親切透過窗子灑在我的辦公桌上,披在我的背上。與此同時,陽光也照射到了我對面正襟而坐、紅光滿面的那個人,那人正是趙景增先生。

一年光陰轉(zhuǎn)瞬即逝,對于每個人而言時間總是短暫而匆匆。我和趙景增先生的對話,就從這匆匆而過的時間說起。我想,趙景增先生對時間的惜愛和感慨,來源于兩個方面:其一,作為一名年過耳順之年的人,那是對過往的無限回憶和時光流轉(zhuǎn)的無奈;其二,作為一名書法家,那是對人生更深切地感悟和對書法藝術(shù)更深刻地理解和透析。

話題似乎有些沉重,但從趙景增先生嘴里流出的卻是滿滿的輕松和幽默。人這一輩子不能把什么看得太重,比如功名,比如利益;人這一輩子也不能把什么看得太輕,比如健康,比如親情,再比如朋友。趙景增先生給自己的人生標準就是:不好不壞,不高不低,不大不小。呵,這話倒是挺有意思,也頗為費解。趙景增先生似乎看出了我的疑惑和不解。他進一步解釋,不好不壞是做人的底線,底線是什么?規(guī)規(guī)矩矩做事,坦坦蕩蕩做人;不高不低是做人的態(tài)度,不求名利,不能因為位置高低而傲視和目中無人;不大不小是做人的方法,不喜不悲,看得開放得下,少有大起大落的情感自我糾結(jié)……

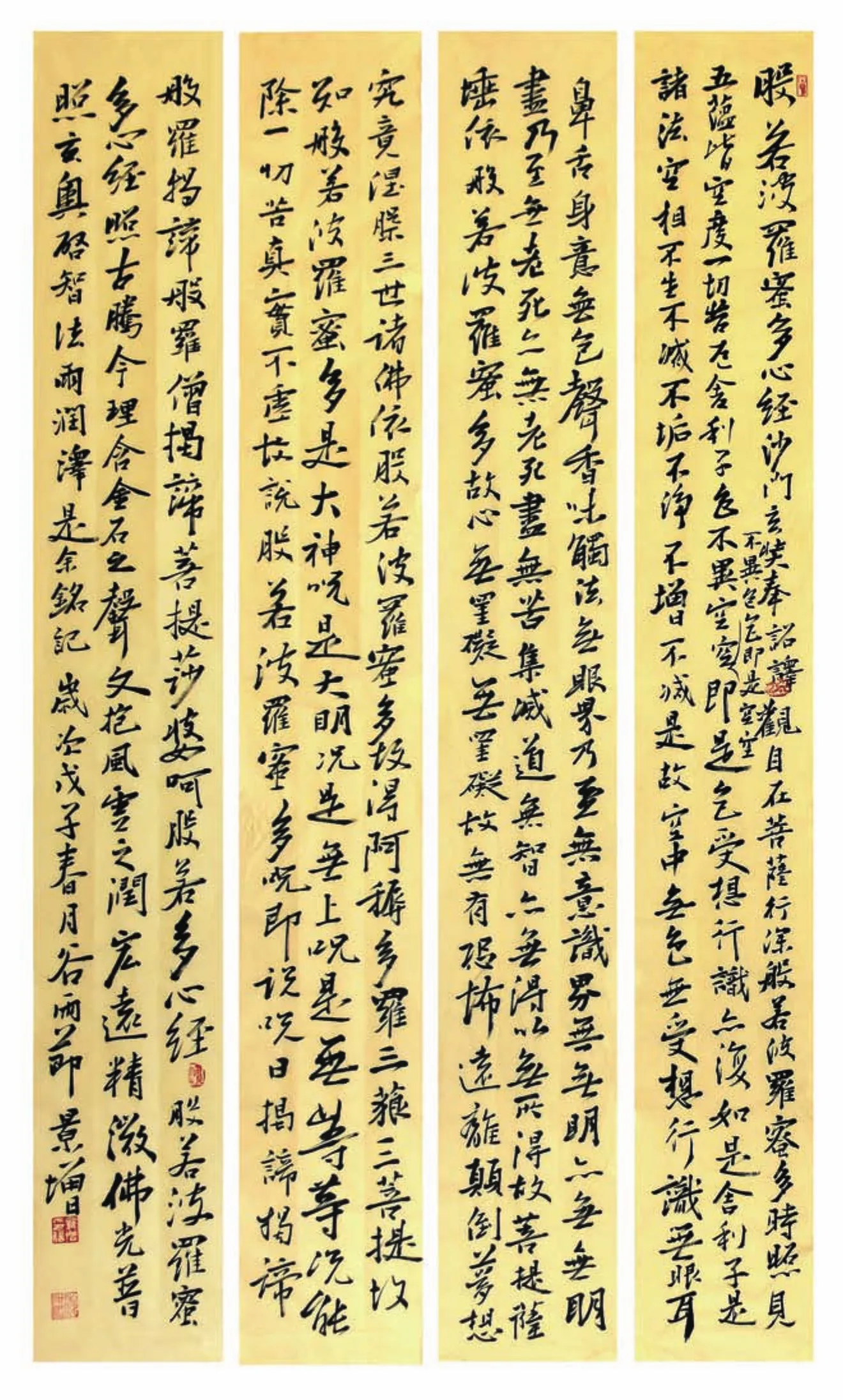

《心經(jīng)》趙景增/作

看似輕描淡寫、隨意無心的講述,卻一下子讓我對眼前的這位書法家好奇起來。眼前的趙景增先生,除了稀疏而灰白的頭發(fā)之外,初次相見,很難判定其已然六十好幾的歲數(shù)。他個頭不高卻敦敦實實,白皙豐腴的臉頰少有皺紋。這樣的容貌,不僅展露出作為一名書法家的氣質(zhì),同時也更像一位智者。趙景增先生的講話,禁不住讓我想到一個問題:什么樣的人才算作真正的書法家?放眼浩瀚的藝術(shù)海洋,書法也好,繪畫也罷,抑或是文學,等等,單純依靠技巧進行藝術(shù)上的創(chuàng)作,充其量只不過算作“匠”。“匠”與“家”的區(qū)別往往在于,“家”能從傳統(tǒng)之中學會思考,能與現(xiàn)實生活緊密地結(jié)合起來。由此回歸到書法領(lǐng)域,作為一名書法家能夠把字寫好這只是最基本的要求和標準,更深者應該實現(xiàn)在書法的創(chuàng)作中感悟到生活的真善美,并將一個人對生活和生命的感悟融匯到書法之中,從而讓更多的人在書法作品中有所領(lǐng)悟。只有如此,藝術(shù)的價值才顯得更為豐腴和厚實。

顯然,趙景增先生對我這樣的訴說是贊同的。于是,我們的談話又有了另一種提升。

談話間,趙景增先生掏出手機,讓我看他近來創(chuàng)作的一些書法作品。我一邊看著,他一邊說道,站在現(xiàn)在看以往的那些作品,很多不如意的地方顯而易見。可是,當時就是覺得已經(jīng)十分完美了。這就是生活帶給我們的審美觀。有一些審美的提升和認知,不是書本上或者師者可以學到抑或傳授的,只有隨著年齡的增長,學會了心平氣和地去看待每一天發(fā)生的一切,才能在這種積累中淬煉自己的眼睛。藝術(shù)是這樣,生活也是這樣。

趙景增先生的話似乎讓我明白了一些東西。近年來,我接觸到的書畫家不在少數(shù),然而走穴式的筆會常常讓他們應接不暇。熱鬧讓他們多了浮躁,少了靜下心來的思考和學習。以至于多年下來,那常寫的幾幅字寫起來輕車熟路,卻少有變化和提升。但是,在很長一段時間里,卻很少見到趙景增先生的身影。用他的話講,咱寫的字不如人家,還是踏踏實實學習。話雖如此,卻恰恰反映出其不愿意打破堅守寂寞的根本罷了。寂寞是藝術(shù)創(chuàng)作的一個根本。

談及這一年多來的生活,趙景增先生給出了六個字:旅游、學習、感悟。對于他這般年紀的人而言,這三個詞匯再一次讓我看到了作為一名成熟書法家的態(tài)度。旅游,是讓自己的心境變得更為廣闊;學習,是一個人一輩子要做的事情;感悟,是讓自己能夠判斷對與錯、好與壞,支撐言與行的重要方法。

品一口香茗,眼前的趙景增先生樂呵呵地看著我。在他坦然的笑容里,我感受到他已經(jīng)把這種生活過成了一種常態(tài)。

接下來的話題,自然繞不開書法。

時間的指針指向上世紀八十年代。當時,趙景增先生只不過是河北一位名不見經(jīng)傳的書法愛好者。那一年,他想出一本自己的書法集。一次偶然的機會,讓他遇見了著名書法家啟功先生。初生牛犢不怕虎,趙景增先生不愿錯過與書法大家交流的機會。啟功先生看了他的書法作品后,給予了很大的鼓勵:“你的書法路子很正,從二王直追秦漢,好好練吧。”向來平易近人的啟功先生還欣然為他題寫了集子名:趙景增書法作品集。想來,在那樣一個年代,又在那樣一個年齡,作為書法愛好者的趙景增先生能得到如此大家的勉勵,也該成為他日后在書法藝術(shù)上屢屢進步的重要支撐。

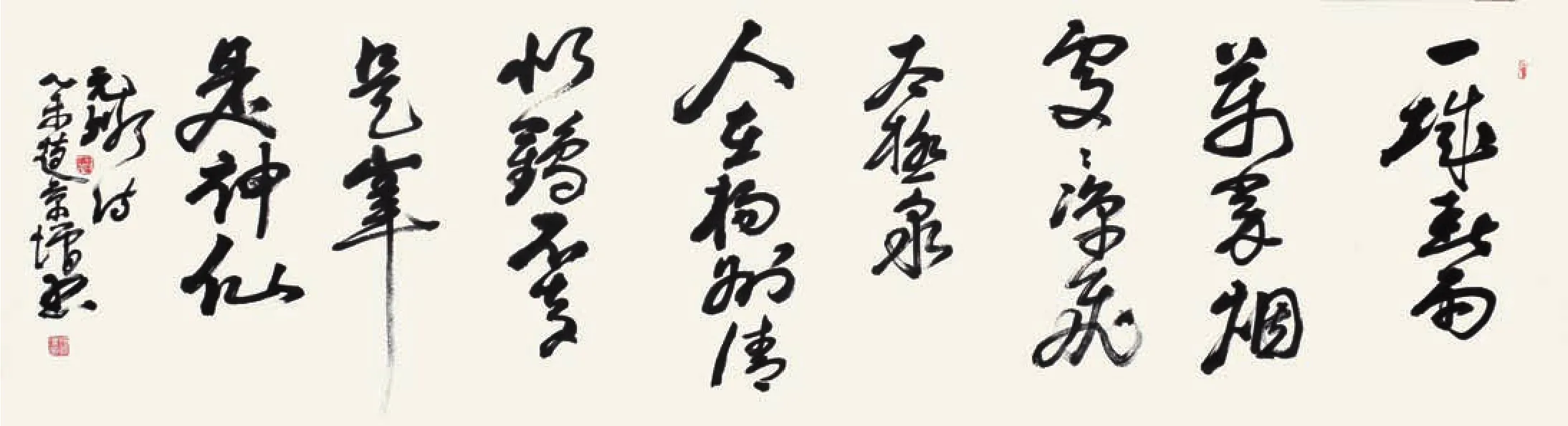

倪元璐《七絕詩軸》

一城春雨萬家煙,

處處涼飛太極泉。

人在揚州清似鶴,

不知是宰是神仙。

趙景增/作

趙景增先生的書法,有著渾厚的傳統(tǒng)功底。他的書法作品,不拘泥于單純的“二王”,抑或是黃庭堅,再或者隸書、魏碑,他將諸多傳統(tǒng)的技巧融會貫通,既有隸書與魏碑的構(gòu)架和特征,也有王、黃的瀟灑和性情。我曾經(jīng)懷疑過一個問題,是不是融匯的東西過于繁雜之后,就失去了書法本身的標志性?顯而易見,趙景增先生給了我一個準確的答案。

我覺得,趙景增先生的書法作品主要呈現(xiàn)出四大特征:

其一,筆法上的沉穩(wěn)和厚實。趙景增先生的書法作品,大多選用中鋒用筆(草書除外),筆法上以隸書與魏碑較多,行筆遲緩,不急不躁,使得力透紙背,墨色濃厚。此外,其書法作品筆法上的變化不拘一格,對于一些漢字的書寫往往能夠脫離常規(guī)性的筆法運用,從而形成自身鮮明的書體個性。

其二,結(jié)構(gòu)上的合理和巧妙。趙景增先生的書法作品,無論是通篇或者單字,其結(jié)構(gòu)或險中有奇,或穩(wěn)中靈動,但都遵循了傳統(tǒng)藝術(shù)上的根本性。正因為如此,他的書法作品才呈現(xiàn)出不張狂、不魅氣、不躁動的藝術(shù)面貌。換而言之,其書法作品表現(xiàn)出來的,既有復古的意境,也有現(xiàn)代的創(chuàng)新。通過書法作品我們不難看出,在他的內(nèi)心深處,根本不計較于用筆、結(jié)構(gòu)和章法上的循規(guī)蹈矩,這里面既有多層面技術(shù)的體現(xiàn),也有自身對書法藝術(shù)的獨特理解。這樣的作品,既有心律的跌宕跳躍,也有與觀者共鳴的心靈相通。

其三,布局上的規(guī)矩和圓滿。品味趙景增先生的書法作品會發(fā)現(xiàn)他在布局上的講究。他的每一幅作品,既遵循了傳統(tǒng)書法準則上的要求,同時也講求整個篇幅的圓滿。尤其要提到的是,其書法作品的落款錯落有致,相得益彰,總能夠給整個作品增色。但需要說明的是,正是因為落款的漂亮,有時候出現(xiàn)喧賓奪主的情況,也就在所難免了。只不過,通篇觀來,依然充滿了美的享受。

其四,氣韻上的隱匿和貫通。劉熙載說:“書者,如也,如其學,如其才,如其志,總之曰如其人而已。”其實,作為一個具有獨特個性的書法家,其與眾不同的精神品格必然會在其藝術(shù)作品中有著精彩的呈現(xiàn)。在趙景增先生書法作品中,他用剛勁和流暢的線條,似乎在向我們展示著一種人之生命精氣神的氣韻。然而,這樣的氣韻又不是顯露的,他融合在線條之中,融合在整個布局里,從快慢有度的節(jié)奏中,形成了一種連貫的生活與藝術(shù)的自我詮釋。

我不敢妄言趙景增先生的書法已然走入了成熟的行列。之所以這么講,是因為他總能在不斷的生活積累中實現(xiàn)著潛移默化的提升。聊天之余,恰有其好友來電相約參加一個筆會。趙景增先生委婉謝絕。電話里,他總是重復著一句話,老了反而不敢寫了。但是,我還要努力學下去,爭取再上一個臺階。這話再次對我的判斷提供了佐證。我想,是不是每一位有成就的書法家到了一定年齡,都開始變得謙遜或者膽怯了呢?我想大概是這樣吧,畢竟每一位真正從內(nèi)心深處鐘愛書法藝術(shù)的人,除了膜拜之外,更多的還是對待書法的態(tài)度。那不是急功近利,不是妄自為大,到最后,書法帶給他們的,該是對人生的思考和對待藝術(shù)的正確方式。這或許就是一門藝術(shù)能夠長期存在而不衰的真正原因吧。

話題還在繼續(xù),我為趙景增先生的茶杯中添上一點兒熱水,熱氣騰騰,窗外的陽光更耀眼了。

趙景增簡介:

趙景增,字匯,筆名泄洪,號櫻桃書屋、靜遠齋主、隨園草堂。中華書協(xié)會員,河北省書協(xié)會員,世界藝術(shù)研究會理事,最高人民法院指定書法家,河北省高級人民法院書畫創(chuàng)作中心主任,西柏坡畫院特聘書法家。曾在天津藝術(shù)學院、解放軍國防大學深造,并拜國學大師啟功先生為師。多次舉辦個人書展,數(shù)十次獲得國家級、省級大獎,先后被新華社、中央電視臺,《中國記者》《中國法制報》《書法導報》《河北日報》等媒體予以報道,著有啟功先生親題書名的《趙景增書法作品集》。