“街區制”改革的法律問題研究

趙中康

河南科技大學法學院,河南 洛陽 471003

“街區制”改革的法律問題研究

趙中康

河南科技大學法學院,河南 洛陽 471003

隨著我國政治經濟的發展,為了適應社會需要,我國借鑒西方國家的先進城市規劃經驗,希望能夠改變我國交通擁堵,土地利用率低的現狀。因此“街區制”這一新名詞在我國孕育而生,并準備在全國進行推廣。但在推廣的過程中由于經驗不足而遇到了前行的障礙。對此本文圍繞國務院印發的《中共中央國務院關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》,通過了解街區制的概念和制度依據,從調研結果中分析其改革的困境,并對此提出相應的解決辦法。

街區制;公共地役權;建筑物區分所有權;準征收

一、街區制的概念

街區制就是指將小區街道分割成無數密集道路并與城鎮主干道結合、使城市路網密度提高、公共交通完善、公共服務設施就近配套的開放街區模式。

簡·雅各布斯在《美國大城市的死與生》中提到,街道及其人行道,是城市中的主要公共區域,是一個城市最重要的器官。目前,我國城市發展進入轉折時期,城市規劃建設中的一些突出問題逐漸凸顯,比如土地利用率低、交通擁堵等“城市病”日益嚴重。為了形成完整路網,提高土地利用率,2016年2月20日,國務院印發了《中共中央國務院關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》(以下簡稱意見)明確指出新建住宅要推廣街區制,原則上不再建設封閉住宅小區。已建成的住宅小區和單位大院要逐步打開,實現內部道路公共化,解決交通路網布局問題,促進土地節約利用。這對于我國而言,其最大優勢就是能使城市生活更便捷、道路交通更通暢最終使經濟得以健康發展。

然而,怎么推行街區制?現有封閉小區居民的利益誰來保障?這都是推行街區制所要面臨的問題。

二、街區制改革的理論依據

我國物權法第七十三條規定,建筑區劃內的道路、綠地以及其他公共場所、公用設施和物業服務用房均屬于業主共有。根據意見可以看出,街區制改革必將對業主對小區內部道路、綠地以及其他的公共基礎設施的共有權產生影響。由此看出,街區制改革不改變其建筑物區分所有權中共有權的本質,只是利用方式發生改變。

(一)公共地役權

從公共地役權來說,雖然在我國物權法中沒有規定相關的制度,但是對于世界各國來說,公共地役權已經成為街區制改革的重要理論基礎之一。公共地役權也被稱為保護地役權,是指為了滿足公共利益需要,國家對不動產權利人對財產權的行使進行限制,從而使國家或者公眾取得一種要求不動產權利人承擔某種負擔的地役權制度①。與傳統地役權不同,公共地役權的受益人為社會公眾,但其并不直接與供役地人發生關系。而是政府通過從供役地人處購買取得,實現社會公眾的便利以及提高供役地人利用不動產的效益。由此所產生的供役地人容忍義務以及分擔共用設施的維持費用的義務,國家必須予以相應補償,保障公共利益與私人利益之間的平衡。

(二)準征收制度

與國家征收不同,征收是指國家基于公共利益需要,用行政權強制取得集體、個人財產所有權的行政行為。而準征收制度,是政府為了公共利益,對相對人的財產權進行特別的犧牲,而給予財產權人相應補償的制度。準征收與征收制度最根本的區別就是不轉移所有權,但限制所有權人對財產的某些權能的行使,使得權利人不再對共有部分享有用益物權。國家推行街區制改革,主要考慮了廣大公共利益,將小區內的道路公共化,其實就是對業主的共有權的限制,該限制行為雖未轉移土地所有權,卻妨害了業主對土地使用權的獨占使用權,使業主權利造成相應的犧牲。

三、街區制改革的困境

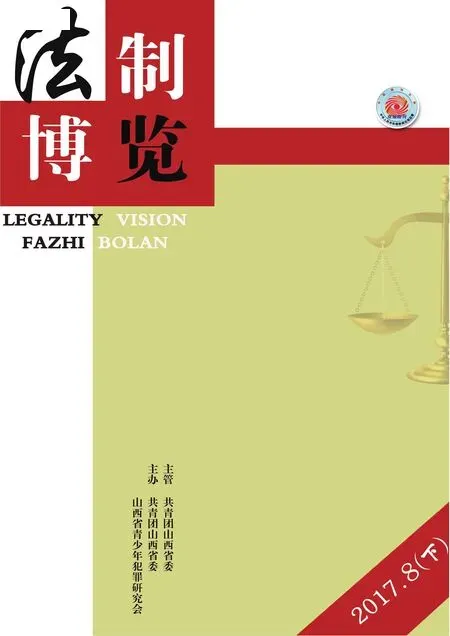

圖1

街區制改革是我國為更好地促進經濟發展向外國借鑒的新模式。但是通過調研由圖1可知,由于我國長期以來實行封閉式小區管理,開放式小區所占比例遠低于封閉式小區,并且改革經驗不足,遂在改革中遇到不少阻力。

(一)小區開放與業主共有權的矛盾

從法律層面來說,根據物權法第七十三條規定,街區制改革不轉移其所有權,但與開發商簽訂商品房買賣合同時,通過登記不僅獲得了對建筑物專有部分的所有權,還對小區內的道路及基礎設施等配套服務取得了依法屬于業主的共有權。比如業主購買小區地上車位,業主對此就取得獨占使用權。如果小區開放,勢必造成非業主成員可任意通過該小區,在小區的地上車位肆意停放,這樣一來,就不可避免的與業主對道路的共有權以及獨占使用權相矛盾。

(二)小區安全性降低

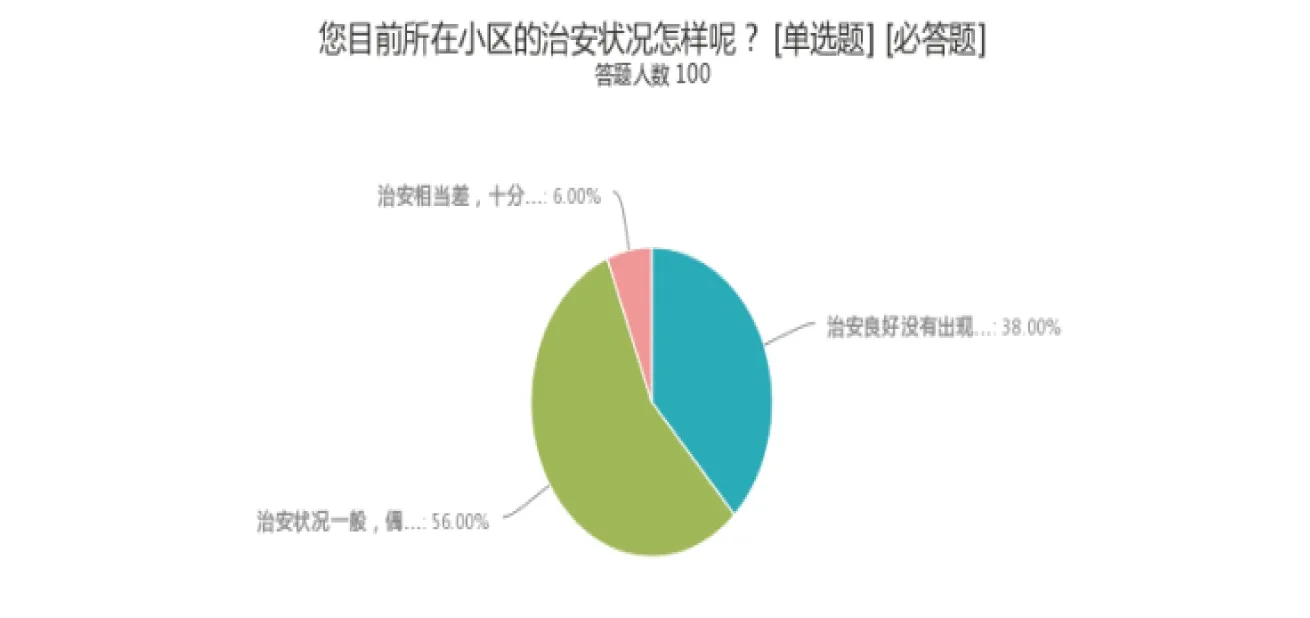

圖2

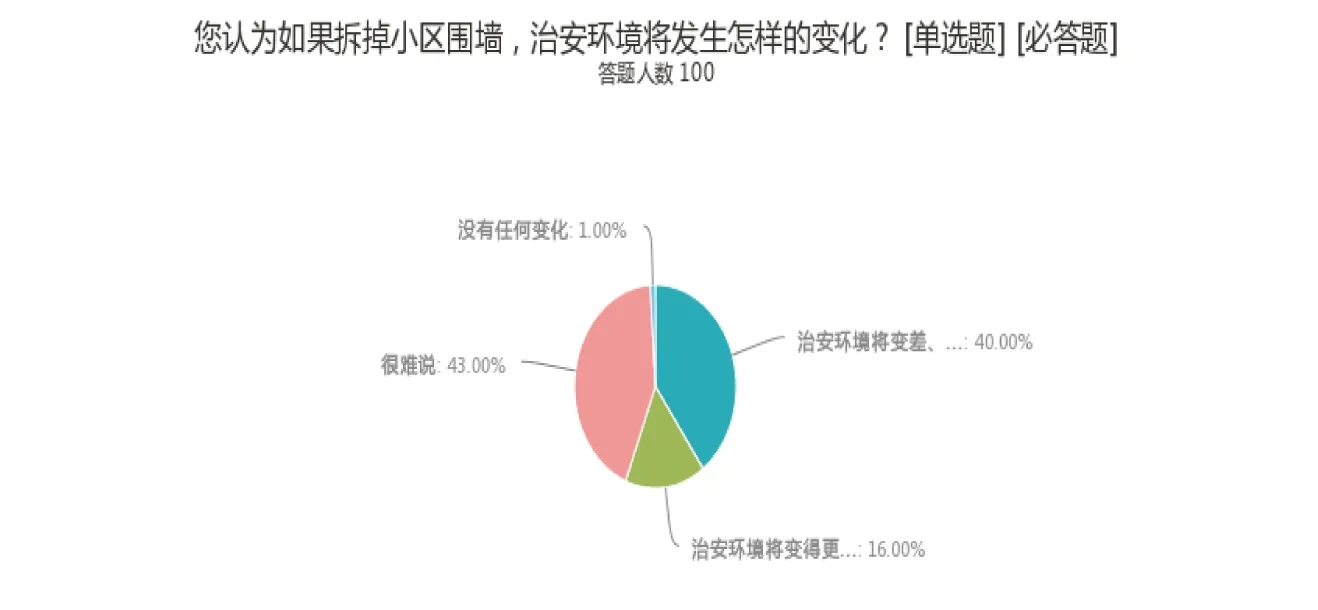

圖3

從實踐上說,小區是公民集中居住、生活的區域,對安全性需求度極高。在調查研究過程中如圖2所示,普遍群眾對現住小區的安全性還算滿意,但如果將小區開放,正如圖3所示,小區的安全會受到不同程度的影響,挑戰居民的生存環境。如小區內車輛行駛對孩子老人的安全隱患;小區開放后外來流動人口增多,業主的財產安全難以保障。由于面臨人身和財產上的威脅,致使街區制改革可能會喪失民眾基礎。

(三)小區物業壓力加大

根據我國合同法和物業管理條例等相關規定,小區在與開發商簽訂商品房買賣合同同時,業主需與物業管理公司簽訂物業管理合同。基于此合同,物業公司就需要對小區進行管理對業主負責。但隨著小區開放,圍墻和門禁逐漸淡出公共視野,物業職能的轉變所帶來的問題可想而知。針對民眾所關心的安全問題以及小區內日益增多的車輛問題,勢必增加物業的管理壓力。小區的管理職能轉變為由物業與政府共同履行,但由于分工不明,其履行過程中可能會出現推諉扯皮的情況,使物業管理形同虛設,業主的切身利益不能得到有效保護。

四、街區制改革的法律建議

街區制改革,對加快我國城市化進程具有歷史意義。然而任何改革都不是一蹴而就的。意見出臺后的具體落實需要公眾參與,運用集體智慧,解決改革中存在的阻力,并預防未來可能出現的問題,在實現公共利益的同時,切實保證公民的正當權利。

(一)為街區制改革提供立法保障

國外的街區制合理有效的存在主要因為其具有相關的法律規范,能夠既實現生活便利又有效地保護了居民的安全。習主席曾提出“重大改革要于法有據”。街區制改革不能僅僅局限于物權法等現有的法律基礎。可以通過出臺地方性法規,因地制宜,對不同的地區采取不同的街區制的推廣方法,并對街區內部的業主的合法權益進行合理有效的保護,使業主心安理得地接受街區制改革。

(二)保障共有權利,合理補償業主

根據國外的經驗來看,設立公共地役權制度可以很好解決對街區制改革與建筑物區分所有權的矛盾。國家可以在不剝奪小區業主對小區道路的共有權的基礎上,通過業主對小區道路的自行管理,并使公眾具有公共地役權所賦予的通行權利,實現小區內部道路與城市道路的暢連,不僅有效地解決了交通擁堵,還緩解了物業與國家管理的壓力。但國家必須對為此付出相應義務的業主進行合理的補償。這就需要相關專業的機構進行評估,并通過公私協商等合法有效的方式進行現實情況的權衡,給業主一個公平合理的補償款,有效了避免由于征補不均而引發的群體性沖突事件,更維護了社會的長治久安。

(三)多途徑聽取業主意見

物權法第七十六條規定,改建、重建建筑物及其附屬設施由業主共同決定;物業管理條例第十一規定,關于共有權利的重大事項,由業主共同決定。對封閉式小區是否開放,必然是業主們共同決定的重大事項,因此政府部門應尊重業主的意見。通過采取聽證會、走訪等方式收集業主的意見,并對該意見進行及時的解釋與解決,使廣大民眾了解國家的政策并參與其中,減少推廣的阻力。通過雙方博弈的方式達成的解決方案,往往能達到雙方利益的最大平衡點。

(四)通過采取試點的方式向全國推廣

中國疆域遼闊,不同的地區會受到地理環境、傳統習俗等因素的影響,經濟發展程度也略有不同。況且街區制對于我國現階段各方來說都是新名詞,其是否符合國民利益都難以定論。因此可以運用改革開放的理論,先開拓“試驗田”,隨后總結成功的經驗和其中的不足,逐步向全國擴展。在調研中發現,成都、大連等城市均已成為街區制改革的先鋒。通過這些成功的試點慢慢向全國推行,可以達到事半功倍的效果。

五、結語

城市讓生活美好,街區讓蝶變發生。國家推廣街區制的政策符合了政治、經濟的發展需要。對社會進一步轉型以及最大程度提高土地利用率具有極大的推動力。在推廣中,國家與民眾需要上下齊心,通過具體的實施細則盡可能的保證廣大人民群眾的共同利益,提高公民對街區制改革成功的信心。

[ 注 釋 ]

①趙自軒.公共地役權在我國街區制改革中的運用及其實現路徑探究[J].政治與法律,2016(8).

[1]李石山,汪安亞,唐義虎.物權法[M].北京:北京大學出版社,2014.7.

[2]于明月.住宅小區街區制研究[J].法制與社會,2016.8(下).

[3]韋雁,劉上.推廣街區制的法學迷思[J].人間政法,2016.2.

[4]李嘉然,戴超.探析街區制改革的法律與實踐問題[J].法制博覽,2016.11(下).

[5]魏豪軍,王水濤.私法視域下街區制改革困境極其或然對策[J].法制與社會,2016.8(上).

[6]黃勝開,劉霞.街區制模式下小區道路公共化的法律規制[J].民主與法制,2016.5.

D

A

2095-4379-(2017)24-0037-02

趙中康(1995-),河南鄭州人,河南科技大學法學院,2014級本科生。

河南科技大學大學生SRTP項目(項目編號2016089)。