5種抗生素對纖細裸藻蛋白含量的影響

張彥慧+張文慧+姜智飛+高金偉+竇勇+周文禮+高建忠

摘 要:裸藻是一種重要的資源微藻,富含豐富的氨基酸、不飽和脂肪酸、維生素和裸藻糖等營養物質,并且裸藻沒有細胞壁,其營養成分相對于其他藻類更容易被人體、水產動物吸收,因此開展裸藻集約化培養及養殖環境優化具有十分重要的意義。為了研究裸藻的無菌化養殖,實驗生態條件下,研究了不同濃度的5種抗生素(遺傳霉素、氯霉素、青霉素、土霉素和鏈霉素)脅迫對纖細裸藻(Euglena gracilis)蛋白含量的影響。結果表明:低于25 μg/mL的遺傳霉素即可對裸藻蛋白質合成產生抑制,200 μg/mL的氯霉素一定時間內可促進纖細裸藻蛋白的合成。

關鍵詞:抗生素;纖細裸藻(Euglena gracilis);蛋白含量;脅迫;響應

裸藻(Euglena)已在地球上存在五億年以上,同時具有動物與植物兩種特性,是動植物共同的祖先,于17世紀被荷蘭生物學家列文虎克發現并命名。裸藻為淡水性單細胞生物,處于食物鏈的最底端,生活在陽光充足、有機質豐富的水體中,纖細裸藻(Euglena gracilis)屬于裸藻門、裸藻屬,通過縱分裂進行繁殖,為兼性營養型[1],既可以利用葡萄糖等有機物生長[2-4],又可以進行光合作用自己制造營養,有效地固定環境中的CO2[5]。纖細裸藻含有豐富的營養成分,包括氨基酸、不飽和脂肪酸、維生素、礦物營養物、玉米黃質、葉綠素、黃體素、GABA(γ-氨基丁酸)等59種人體必需的營養元素,其中裸藻多糖是裸藻屬特有的成分,可以吸附人體中多余物質,如膽固醇、中性脂肪、重金屬、酒精等,并將其排出體外,具有強效抗氧化、抗病毒的作用。

抗生素在調節和控制微藻生長發育方面的作用及其作用機理引起了廣大學者的關注[6]。纖細裸藻蛋白含量對抗生素脅迫的響應,國內外鮮有報道。目前已有學者研究了UV-B[7-9]、原油[10]、抗生素[11-12]脅迫下以及無菌[13-14]條件下,微藻的生長變化規律。本文在此研究基礎上,選取5種抗生素,實驗室條件下初步探討了5種抗生素脅迫對纖細裸藻蛋白含量的影響,并分析了可能的作用機理,以期為纖細裸藻無菌體系的建立提供基礎資料。

1 材料與方法

1.1 微藻及培養

纖細裸藻(Euglena gracilis)由中國科學院淡水藻種庫提供。培養基為AF-6培養液配方,使用去離子水配制,121.3 ℃下滅菌20 min后使用。培養溫度:(25±1) ℃,光照:60 μmol·m-2·s-1,光暗比12 L∶12 D。每天搖瓶數次,以防止纖細裸藻附壁或下沉。

1.2 抗生素處理

遺傳霉素(Geneticin,G418)、氯霉素(Chloramphenicol,Cm)、青霉素(Penicillin)、土霉素(Oxytetracycline)和鏈霉素(Streptomycin)購自索萊寶公司。抗生素母液的配制參照薩姆布魯克等,經細菌過濾器(0.22 μm)抽濾滅菌后使用。

在預實驗基礎上,將G418、Cm、Penicillin、Oxytetracycline和Streptomycin母液分別加入到對數生長期的纖細裸藻培養液中,抗生素的終濃度為0,25,50,75,100和200 μg/mL(G418為0、25、50、75、100和125 μg/mL),實驗過程中保持抗生素終濃度不變。

1.3 實驗方法

纖細裸藻的初始接種密度為:5×105個/mL,實驗總體積為1 500 mL(每瓶100 mL,3個平行,5個處理組),抗生素處理后,每1 d取一次樣,用考馬斯亮藍測定蛋白含量。

1.4 數據統計

采用SigmaPlot 10.0整理數據及繪制圖形,SPSS 19.0進行單因素方差分析(one-way ANOVA),設定顯著性水平為P<0.05。

2 實驗結果

2.1 遺傳霉素對纖細裸藻蛋白含量變化

裸藻蛋白含量對遺傳霉素脅迫的響應變化較為復雜(圖1),G418的刺激作用和抑制效應交替顯現,無明顯規律,且G418的作用未表現濃度依賴的特征。實驗前2天遺傳霉素明顯刺激了裸藻細胞的蛋白質合成,蛋白含量迅速上升,尤其是實驗第2 d各G418處理組蛋白水平均顯著高于對照組(P<0.05)。此后裸藻細胞蛋白含量開始回落并呈現起伏變化,從實驗第6天起蛋白水平急劇下降并維持較低水平,至實驗結束抗生素處理組裸藻蛋白含量與對照組無顯著差異(P>0.05)。

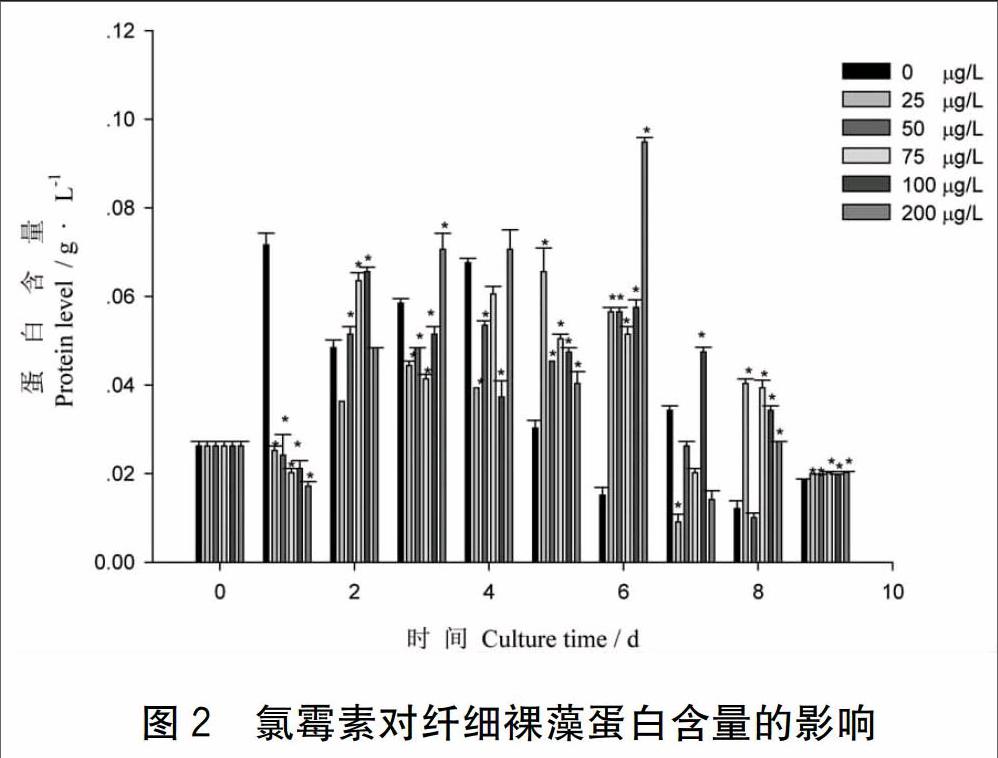

2.2 氯霉素對纖細裸藻蛋白含量變化

在氯霉素作用下,裸藻細胞的蛋白含量經歷了先升高后降低的變化過程(圖2)。實驗前4 天蛋白水平總體處于上升階段,從第6天開始蛋白含量開始下降,至實驗結束時氯霉素對裸藻蛋白合成的影響與對照組無顯著差異(P>0.05)。實驗第1天氯霉素濃度與細胞蛋白含量呈負相關關系,此后氯霉素對蛋白合成的刺激效應逐漸顯現,尤其是200 μg/mL組促進作用最為明顯。從第5天開始低劑量(25 μg/mL)和高劑量(100和200 μg/mL)交替成為促進裸藻蛋白合成的最適濃度,這也反映了氯霉素對微藻作用的復雜。

2.3 青霉素對纖細裸藻蛋白含量變化

在青霉素脅迫作用下,裸藻蛋白含量波動起伏較大,蛋白水平出現了兩個峰值(圖3)。實驗前2天青霉素刺激了裸藻細胞的蛋白合成,在第2天達到第一個峰值,第3天蛋白含量有所下降,此后逐漸回升,至實驗第5和6天裸藻蛋白含量達到第二個高峰,此后細胞的蛋白合成逐漸受到抑制,蛋白含量迅速回落,至實驗結束時裸藻細胞蛋白含量已經低于初始水平。青霉素濃度對裸藻蛋白的影響無明顯規律,劑量依賴特征不顯著。

2.4 土霉素對纖細裸藻蛋白含量變化

在土霉素作用下,裸藻蛋白含量呈先升高后降低的變化趨勢(圖4)。實驗前4天裸藻細胞的蛋白合成受到土霉素刺激,微藻蛋白含量增長較快,從第5天起裸藻的蛋白合成過程逐漸受到抗生素抑制,蛋白水平迅速下降,至實驗結束時各處理組裸藻細胞內蛋白含量均低于初始水平。不同的實驗階段,土霉素濃度對裸藻蛋白合成的影響差異較大,促進作用和抑制效應交替出現,未呈現規律性的劑量-效應關系。

2.5鏈霉素對纖細裸藻蛋白含量變化

在鏈霉素作用下,纖細裸藻的蛋白含量起伏變化較大(圖5)。實驗前3天鏈霉素處理組裸藻蛋白水平呈上升趨勢,此后蛋白含量經歷了較大起伏,從第7天起逐漸下降并維持較低水平。實驗前3天鏈霉素對裸藻蛋白合成主要起抑制作用,各抗生素處理組蛋白水平均顯著低于對照組(P<0.05),此后鏈霉素對裸藻蛋白合成的作用呈現促進和抑制交替出現的情況,未顯示明顯規律。

3 討論

G418是一種氨基糖苷類抗生素,通過干擾核糖體功能而阻斷蛋白質合成,對原核和真核細胞產生毒性。有研究[15]指出NptⅡ(Neomycin phosphotransferase-Ⅱ)基因編碼產物能夠通過酶促磷酸化使氨基糖苷類抗生素失活而降低毒性,但是一般微藻細胞NptⅡ基因表達產物本底值極少,因此許多微藻對G418脅迫十分敏感。周文禮等[16]證實,較低劑量的G418即可顯著降低小球藻、金藻、新月菱形藻的葉綠素a含量,而本研究也發現,裸藻蛋白含量對遺傳霉素脅迫的響應變化較為復雜,G418的刺激作用和抑制效應交替顯現,無明顯規律,且G418的作用未表現濃度依賴的特征。鏈霉素也同屬氨基糖苷類抗生素家族,其作用機理與G418十分接近。在本研究中受到鏈霉素脅迫時,纖細裸藻蛋白含量起伏變化較大。以上結果也進一步印證了G418和鏈霉素不適合作為建立微藻無菌系所使用的抗生素。

氯霉素是從委內瑞拉鏈霉菌中分離提取的廣譜抗生素,對許多需氧革蘭氏陽性細菌和革蘭氏陰性細菌、厭氧的菌質體都有抑制作用[7]。不同微藻對氯霉素的脅迫敏感性有顯著差異,有人發現亞心形扁藻對25 μg/mL的氯霉素敏感[17],而200 μg/mL的劑量才能顯著抑制小球藻生長[18],本研究中,實驗2~4天氯霉素對蛋白合成的刺激效應逐漸顯現,尤其是200 μg/mL組促進作用最為明顯。在不同時間點25~200 μg/mL的氯霉素對纖細裸藻蛋白合成存在促進和抑制交替顯現的混合效應,這可能與裸藻特殊的生理構造與代謝特征有關。

青霉素通過抑制細菌細胞壁四肽側鏈和五肽交連橋的結合,阻礙細菌細胞壁合成從而發揮殺菌作用。有研究指出低濃度青霉素一方面可以通過促進細胞內核酸與蛋白合成來提高葉綠素水平,另一方面能借助降低細胞中葉綠素酶活力來抑制葉綠素降解,從而提高細胞葉綠素含量[19],而本研究發現在青霉素脅迫作用下,裸藻蛋白含量波動起伏較大,青霉素濃度對裸藻蛋白的影響無明顯規律,劑量依賴特征不顯著。其原因可能與裸藻沒有細胞壁從而使青霉素無作用位點有關。本研究證實在土霉素作用下,裸藻生長和大分子合成受到抑制,實驗后期蛋白含量大幅下降,這可能與土霉素可以誘導微藻細胞內活性氧水平升高,對細胞造成不同程度的氧化損傷,從而發揮其生物毒性有關,這也證明了土霉素不適合作為作為建立微藻無菌系所使用的抗生素。

4 結論

纖細裸藻對遺傳霉素G418、鏈霉素和土霉素的敏感性較強,G418、土霉素和鏈霉素不適合作為建立裸藻無菌系所使用的抗生素。

200 μg/mL的氯霉素一定時間內可促進纖細裸藻蛋白的合成,氯霉素可以作為裸藻無菌系建立的備選抗生素。

參考文獻:

[1] Ahmadinejad N,Dagan T,Martin W.Genome history in the symbiotic hybrid Euglena gracilis[J].Gene,2007,402(1–2):35-39

[2] Takeyama H,Kanamaru A,Yoshino Y,et al.Production of antioxidant vitamins,β‐carotene,vitamin C,and vitamin E,by two‐step culture of Euglena gracilis Z[J].Biotechnology & Bioengineering,1997,53(2):185-190

[3] Afiukwa C A,Ogbonna J C.Effects of mixed substrates on growth and vitamin production by Euglena gracilis[J].African Journal of Biotechnology,2007,6(22):2612-2615.

[4] Ogbonna J C.Microbiological production of tocopherols: current state and prospects[J].Applied Microbiology and Biotechnology,2009,84(2):217

[5] Pulz O,Gross W.Valuable products from biotechnology of microalgae[J].Applied Microbiology and Biotechnology,2004,65(6):635-648

[6] Metcalfe D D,Astwood J D,Townsend R,et al.Assessment of the allergenic potential of foods derived from genetically engineered crop plants[J].Critical Reviews in Food Science and Nutrition,1996,36 Suppl(Supp 001):S165

[7] 周立明,孟祥紅,肖慧,等.3種多環芳烴和UV-B輻射對3種赤潮微藻生長的作用[J].武漢大學學報(理學版),2006,52(6):773-777

[8] Yu J, Tang X, Zhang P, et al. Effects of CO2 enrichment on photosynthesis, lipid peroxidation and activities of antioxidative enzymes of Platymonas subcordiformis subjected to UV-B radiation stress[J]. Acta Botanica Sinica, 2004, 46(6):682-690.

[9] 周文禮.小球藻(Chlorella vulgaris)與共棲異養細菌相互作用及其對UV-B輻射增強的響應[D].中國海洋大學,2008

[10] 馬帥,曲良,李曉紅,等.四種溢油分散劑對青島大扁藻和小新月菱形藻細胞密度和葉綠素含量的影響[J].生態科學,2015,34(6):9-15

[11] 麻曉霞,馬麗萍,石勛祥,等.微藻對常用抗生素敏感性的研究進展[J].微生物學免疫學進展,2012,40(1):83-86

[12] 周文禮,王悠,肖慧,等.不同海洋餌料微藻對抗生素的敏感性差異分析[J].武漢大學學報(理學版),2007,53(2):249-254

[13] Sena L,Rojas D,Montiel E,et al.A strategy to obtain axenic cultures of Arthrospira spp.cyanobacteria[J].World Journal of Microbiology and Biotechnology,2011,27(5):1045-1053

[14] 林偉.幾種海洋微藻的無菌化培養[J].海洋科學,2000,24(10):4-6

[15] Vassortbruneau C,Lesagedescauses M C,Martel J L,et al.CAT III chloramphenicol resistance in Pasteurella haemolytica and Pasteurella multocida isolated from calves[J].Journal of Antimicrobial Chemotherapy,1996,38(2):205

[16] 周文禮,王悠,肖慧,等.三種海洋微藻葉綠素a含量對抗生素脅迫的響應變化[J].中國海洋大學學報(自然科學版),2007,37(6):957-960

[17] 屈建航.5種綠藻對幾種常用抗生素的敏感性[J].大連工業大學學報,2004,23(2):111-113

[18] Zhou W,Wang Y,Xiao H,et al.Sensitivity of Several Marine Microalga to Antibiotics[J].Journal of Wuhan University,2007,53(2):249-254

[19] 劉萍,丁義峰,齊付國,等.醫用抗生素對高等植物的作用研究現狀[J].河南師范大學學報(自然版),2004,32(2):66-70