淺探本土音樂背景下的高職視唱教學

崔瑞嬋

(忻州職業(yè)技術學院,山西 忻州 034000)

淺探本土音樂背景下的高職視唱教學

崔瑞嬋

(忻州職業(yè)技術學院,山西 忻州 034000)

視唱是高職音樂教育中的一門基礎性的綜合課。它對訓練學生音樂基本技能,提升學生音樂素養(yǎng)都發(fā)揮著重要的作用。在國家大力倡導民族本土文化的前提下,如何在高職視唱課中更好地融入本土音樂的文化要素,是一個非常值得探究的課題。本文以忻州市范圍內(nèi)最具代表性的本土音樂:河曲民歌、北路梆子戲曲,為切入點,對在高職視唱課中本土音樂素材的應用進行了探究。

本土音樂;高職視唱;北路梆子;河曲民歌

視唱在音樂學專業(yè)的課程體系中,是一門非常重要的基礎綜合課,幾乎涉及到了音樂專業(yè)的所有學生。這門課程不僅是學生建立基本音樂技能,如:節(jié)奏感、調(diào)式感等的關鍵一環(huán),還對學生全面音樂素養(yǎng)的形成,如音樂理解力、表現(xiàn)力等,起著重要的作用。傳承與保護民族本土文化是我們現(xiàn)今文化發(fā)展的一個大背景,也是高職院校的教育職責所在。在視唱課中融入本土音樂內(nèi)容,正是適應這一背景而進行的有益探索。河曲民歌與北路梆子戲曲是忻州市范圍內(nèi)最具代表性的本土地方音樂,都于2006年首批列入了國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,足見它們在文化價值上的重要意義。本文將依循本土音樂的文化審美價值、它們在視唱課中的應用探索、以及這樣探索的意義與作用為線索展開。

一、河曲民歌與北路梆子的文化審美價值

河曲民歌在我國民歌海洋中獨具價值,她誕生于晉陜蒙三省交界的河曲縣,文化與經(jīng)濟的交匯與積淀,給予了她豐富的體裁、飽滿的內(nèi)容、優(yōu)美的旋律。在那一首首婉轉(zhuǎn)的曲調(diào)流轉(zhuǎn)中,我們用審美的視角看到了孕養(yǎng)我們的這片土地的山川風貌,聽到了我們先輩族人的愛恨情仇。

北路梆子戲曲是忻州市乃至晉北范圍內(nèi)的另外一個重要的文化成果,她的藝術風格更多地體現(xiàn)于她高亢激越的唱腔、強健直爽的表演,所謂“慷慨激昂不尋常”,體現(xiàn)出了當?shù)厝嗣褓|(zhì)樸醇厚、大方豪爽的性格。與此同時,北路梆子兼具中華戲曲的傳統(tǒng)審美價值,其寫意性、程式化、虛擬化的特點也非常突出。

無論是河曲民歌中反映先輩離愁別緒的《走西口》《人家都在你不在》、反映飲食日常的《打酸棗》《拜大年》、以及反映當?shù)厣酱ǖ孛驳摹峨p山梁》《對壩壩》;還是北路梆子中的傳統(tǒng)劇目《血手印》《金水橋》、現(xiàn)代創(chuàng)新劇目《黃河管子聲》《云水松柏續(xù)范亭》,這些本土的文化成果更貼合我們當?shù)貙W生的生活習慣與審美價值判斷。而這些音樂藝術成果中所蘊含的調(diào)式調(diào)性、旋法構(gòu)成、節(jié)奏節(jié)拍、以及整體音樂風格與藝術形象,也正是視唱課的技術功能與文化功能所在。在視唱教學中恰當?shù)厝谌脒@些本土的音樂成果,對幫助學生更好地學習音樂技能技巧,提升音樂審美價值判斷與選擇,構(gòu)建文化審美價值觀都大有裨益。

二、河曲民歌與北路梆子在高職視唱教學中的實踐

(一)河曲民歌的節(jié)奏與旋律實踐

民歌在高校視唱課中的應用,已經(jīng)有了很多有益的探索。河曲民歌因其流暢的旋律、婉轉(zhuǎn)的曲調(diào),在各類視唱教材中都應用。對于本土的高職學生而言,從基本的節(jié)奏構(gòu)成,到旋律走向,就以其耳熟能詳?shù)拿窀枞胧郑瑒t更容易理解與掌握。例如一個最簡單的節(jié)奏構(gòu)成:× ×︱×× ××︱×-︱在河曲民歌打藍調(diào)中的攪陷調(diào)里,就有最生動的體現(xiàn)。更為有趣味的是,這條旋律的原本就是兩個相互呼應的演唱者完成,在課堂教學實踐中可以通過分組配合來提升學習趣味與效率。

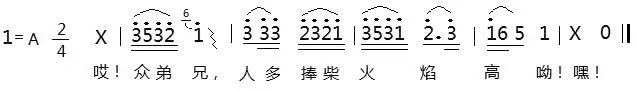

例1 《打陷調(diào)》

攪陷調(diào)是當?shù)貍鹘y(tǒng)“打藍”手工勞動中實際流行的勞動歌曲。與此類似的還有《掀船調(diào)》中緊湊的十六分音符節(jié)奏型。

例2 《掀船調(diào)》

以上所列均為勞動號子式的河曲民歌,旋律構(gòu)成也相對簡單,多以有力的純四五度,平緩的大小二三度音程構(gòu)成。對于一些直抒胸臆的高亢曲調(diào),就包含了很多大跳動的音程,類似七度、八度、甚至九度也很常見。這樣的旋律訓練,對學生掌握遠距離音程的準確性非常合適。

例3 《一個人走下心難活》

節(jié)奏節(jié)拍以及旋律音程的訓練,加以對民歌人文背景的講解,除了基本音樂要素的學習,還可以讓學生更深入地了解本土的文化源流。

(二)北路梆子的節(jié)奏與旋律實踐

北路梆子音樂風格主要體現(xiàn)于其鑼鼓經(jīng)、曲牌、與唱腔。鑼鼓經(jīng)具有鮮活的節(jié)奏生命力,對于視唱教學非常具有借鑒意義。為了良好的教學效果,須在課前簡單學習鑼鼓經(jīng)中常用的鑼鼓字譜,并了解其打法及聲效。如:大,單打戲鼓;兒,單打手板;臺,輕擊小鑼;乙,輕擊鼓邊緣等。在戲曲中,鑼鼓經(jīng)并無固定節(jié)拍,各種節(jié)奏組合,配以不同打擊聲效,就產(chǎn)生了千變?nèi)f化的效果。比如表示人物上場的鑼鼓點,所用的也只有× O× ×× ×.× ×××××× 幾種常見節(jié)奏型,但配以不同樂器聲效,可以表達不同的人物場景與情緒。

例4 《擊掌》中王寶釧出場,人物欣喜中帶羞澀,急切不失端莊

《教子》中薛保老漢出場,人物步履蹣跚,心有疑惑與期待。

北路的一些經(jīng)典曲牌及唱腔唱段對于音高音準及旋律訓練而言,比較有借鑒意義。例如北路過場戲中常用的絲弦曲牌《柳青葉》,同時也在民間鼓吹、歌舞中常常出現(xiàn),本土學生對這個旋律熟悉度很高,曲調(diào)為加變宮的七聲羽調(diào),旋律舒暢自然,涉及音程平穩(wěn)流暢,非常易于學習掌握。

此外,例如絲弦曲牌中的《單柳青娘》《花柳青娘》《反柳青娘》相互是加花變奏或轉(zhuǎn)調(diào),對于視唱學習也很有借鑒意義。

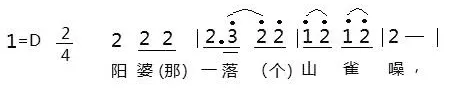

北路梆子唱腔性格鮮明,板式種類繁多,借其典型的慢板4/4拍,夾板2/4拍唱段為例,易于學生掌握。慢板如《教子》中青衣的一個上句帽子唱句

這條唱句節(jié)奏規(guī)整,旋律也較富代表性,是北路常用的徵調(diào)式,包含了典型的北路下滑腔,小裝飾音,以及高亢的八度跳躍。

北路唱腔板式眾多,除上例外,還有記譜為1/4拍的二性、三性,散板流水、箭板等,很多唱句唱段都可以直接應用到視唱中,或者略加修改即可應用,這對于視唱教學來說是一個有待開發(fā)的巨大資源庫,如何將其二者有效地結(jié)合,更是一個亟待深入研究的課題。

三、本土音樂融入視唱課的作用與意義

《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》明確指出“支持民族教育事業(yè)發(fā)展,突出高等院校教學特色和民族文化傳承”,《新課程標準》也指出“應將我國各民族優(yōu)秀的傳統(tǒng)音樂作為音樂教育的重要內(nèi)容”。可見,未來音樂教育的發(fā)展,將不斷突出與強化民族音樂教育的內(nèi)容。這也意味著,高等音樂教育將會是推進民族音樂文化傳承與發(fā)展的一個重要途徑。對于主要生源以本土學生為主的高職音樂教育而言,選取有代表性的本土音樂為素材來履行民族音樂文化傳承的教育責任,既具有先天的優(yōu)勢,也是勢在必行。

而當下我們首當其沖的任務,是如何將傳統(tǒng)的本土音樂資源轉(zhuǎn)化為適合于課堂教學的學科內(nèi)容,從而開拓出具有民族音樂思維的新教學體系。傳統(tǒng)的音樂教學師承西方教育思維與模式,至今任占據(jù)主導地位。實現(xiàn)民族音樂思維的質(zhì)變非一朝之功,而涉及到幾乎所有音樂專業(yè)學生的基礎綜合課視唱課,是進行這一量變的一塊最好的試驗田。從基本的節(jié)奏型構(gòu)成,到旋律的音程走向,都是本土音樂與傳統(tǒng)視唱教學模式結(jié)合的最佳切入點,同時基于本土學生對本土音樂文化的熟悉度與易得性,使得這種結(jié)合更易于為學生理解與接受。

我國幅員遼闊,不同區(qū)域都擁有其獨特的本土音樂文化,充分利用這些寶貴的資源,將其轉(zhuǎn)化為適于教學的學科體系,既能很好地實現(xiàn)傳統(tǒng)音樂文化的傳承,也能有效地體現(xiàn)音樂教育的價值,同時還能更好地幫助學生了解身邊的優(yōu)秀音樂文化,并激勵他們自覺地為保護發(fā)揚傳統(tǒng)音樂文化做出自己的貢獻。■

[1] 續(xù)柯璜.北路梆子音樂[M].北岳文藝出版社,1987.

[2] 曉星.河曲民間民歌[M].音樂出版社,1962.

[3] 肖楠楠.獨特的視唱練耳本土元素—惠東漁歌[J].音樂天地,2012,11.

[4] 楊麗霞.閩臺本土音樂在地方院校教學中的實踐研究—以視唱練耳課程為例[J].民族藝術研究,2013,02.

崔瑞嬋(1977-),女,山西忻州人,忻州職業(yè)技術學院講師,碩士,主要研究方向:音樂學、藝術學。