中國的減貧行動與人權事業探析

孫 佳 盧 靜

中國的減貧行動與人權事業探析

孫 佳*盧 靜*

天津工業大學,天津 300387

自改革開放以來,特色減貧行動就在中國大地開展起來。各類扶貧政策與減貧行動取得了不小的成績。減貧行動的開展也促進了中國人權事業的進步,為發展中國家以及世界人權事業做出貢獻。在取得成績的同時,我們也不應該忘記減貧行動在促進人權事業發展方面也面臨著許多問題,要想真正做到人權得到保障,實現全面小康,就要繼續前行。

消除貧困;減貧行動;人權

習近平總書記指出:“消除貧困是人類的共同愿望,事關人的生存與尊嚴,是人權的應有之義。”①總書記深刻揭示了人權概念的具體內涵,也警示我們減貧行動的重要性。自建國以來,我國一直在大力進行減貧脫貧行動,出臺各項措施從而減緩貧困。在減緩貧困的過程中,我國的人權問題得到了初步的解決,人權事業也得到了進一步的發展。

一、減貧行動對人權事業的發展具有重要意義

對于我國的人權保障,人民脫離貧困、享受良好的教育、文化和衛生服務是維護個人尊嚴和人格自由發展的必需條件一系列特色減貧行動的開展對人權事業的發展具有重要的意義。

(一)減貧行動促進了中國人權事業進步

從改革開放,7億多的貧困人口逐漸擺脫貧困,基礎設施明顯改善,基本公共服務保障水平持續提高,有力促進了貧困人口基本權利的實現。中國的減貧行動的成就,體現了扶貧導向從保證生存到保障人權的價值之變、精神之變。

(二)減貧行動為發展中國家人權事業提供借鑒

中國減貧行動的成功經驗對許多發展中國家有啟發和借鑒意義。中國在極力消除本國貧困的同時也在時刻關注發展中國家的人權問題。從人民幣援助、援助人員的派遣、無息貸款的發放以及各類醫療援助。中國在消除貧困、促進社會發展方面為發展中國家提供的經驗借鑒。這大大的促進了發展中國家人權事業的發展。

(三)減貧行動為世界人權事業發展作出貢獻

作為世界上率先完成聯合國千年發展目標的國家,中國的人權事業對世界人權事業作出的重大貢獻。

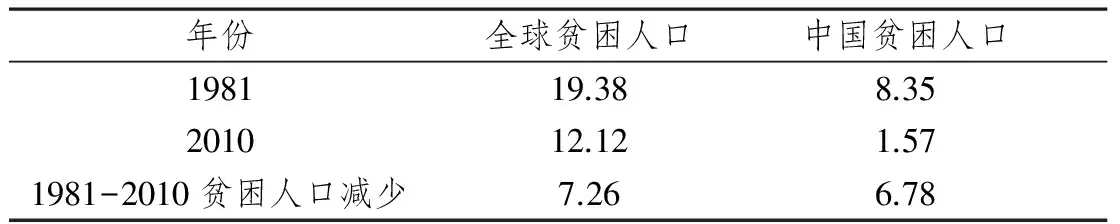

30多年7億多減貧人口、70%以上的全球減貧貢獻率……這些足以載入人類社會發展史冊的數字,以最具說服力的事實,體現了中國人對世界人權事業的務實貢獻。

表1 1981-2010全球貧困人口與中國貧困人口數量比較

中國奇跡般的扶貧成就和富有實效的扶貧經驗,在國際上已享有“世界扶貧事業的力量”的贊譽。

二、實施減貧行動所面臨的問題

(一)農村勞動力流失嚴重

在大力開展開發式扶貧的過程中,政府強調農村地區要進行自身發展,從而解決貧困問題,實現貧困地區的生存權和發展權。由于地區發展不均衡,近年來農村勞動力人口向城市流動的趨勢愈演愈烈,大量的農村勞動力向城市流動,農村地區剩下的是空巢老人和留守兒童。開發式扶貧強調要動員農村社會的成員普遍地參與到扶貧工作之中,實現自身的發展。然而農村勞動力的短缺使一些基于勞動力發展的扶貧項目不得不被迫停止。開發式扶貧無法得到較好發展。

(二)國家財政壓力增大

在政府主導扶貧過程中,政府政策、機構以及資金的落實是此項政策的重中之重。在建立政府主導扶貧政策時就規定,國家在年度預算中安排財政專項扶貧資金要逐年加大投入規模。隨著我國的經濟已經走過快速增長時期,步入新常態時期,我國的GDP增速在逐年下滑,面對著逐漸增長的扶貧資金投入,這對我國的財政是個不小的壓力。扶貧資金是否還會逐年增加,這會大大影響扶貧措施的實施。

(三)貧困具有多樣性

精準扶貧的提出主要是將扶貧政策從“面上扶貧”轉移到“點上扶貧”。面對貧困人口貧困家庭更具針對性的采取扶貧措施。但由于中國的國情影響,在農村地區的貧困原因多種多樣,不是簡單的發展生產脫貧、易地搬遷脫貧、教育脫貧以及保障脫貧四種方式就能完全解決的。一個貧困家庭,導致貧困的因素有很多。不是單單解決了其中一種就能達到整個家庭的小康。

三、多舉措促減貧行動開展

(一)推動城鄉協調發展

在五大發展理念中,協調理念是五大發展理念的骨干,是推動變革的根本手段,也是提升發展的根本方式。區域協調發展、城鄉協調發展都是促進開發式扶貧方式開展的主要手段。只有城市和農村,東部和西部在政治、經濟、社會、文化等各個方面的充分協調,農村勞動力短缺的現象才會得到充分解決,城市人口膨脹的現象也會得到一定的緩解。更多的勞動力投入到家鄉建設之中,走向脫貧致富之路,開發式扶貧才能得到真正的實現。

(二)適應經濟新常態

2014年,習近平總書記在中央經濟工作會議強調:認識新常態,適應新常態,引領新常態,是當前和今后一個時期我國經濟發展的大邏輯。因此,在今后的政府主導扶貧政策應該更加適應經濟新常態體制下的經濟發展。在國家適應了經濟新常態后,國民經濟也會獲得穩健發展,財政收入也會持續增加。以政府主導的扶貧政策會得到更為充足的財政資金支持。

(三)制定更為長效的扶貧機制

在2020年,我國全面建成小康社會之時,我國的絕對貧困問題將會完全解決。但相對貧困還將長期存在。正如馬克思所說:“真正的自由和真正的平等,只有在共產主義制度下才可能實現”。因此,中國的減貧之路還在繼續,這是一條務實的道路,將減貧行動建立在堅實的經濟基礎和制度建構上,追求消除貧困的理想同切實有效的措施手段有機結合,并且在創造更多社會財富的同時,有意識地實現資源分配方面的互惠共享。建立長效的扶貧機制,充分解決相對貧困問題,直到共產主義社會。

尊重和保障人權是與人民群眾的生存狀態緊密聯系在一起的,因此我們的扶貧減貧工作要走的路還很長,做到實現全國人民的人權發展還應繼續努力。

[ 注 釋 ]

①中國特色扶貧開發道路,促進人權事業發展[N].人民日報,2016-10-18(16).

孫佳(1992-),女,天津人,天津工業大學,研究生在讀,研究方向:思想政治教育;盧靜(1987-),女,河南人,天津工業大學,研究方向:思想政治教育。

F323.8;D

A

1006-0049-(2017)16-0141-01