論譯者的翻譯倫理行為選擇機制

歐陽東峰 穆 雷

(廣東工業大學 外國語學院,廣東 廣州 510006;廣東外語外貿大學 高級翻譯學院,廣東 廣州 510420)

論譯者的翻譯倫理行為選擇機制

歐陽東峰 穆 雷

(廣東工業大學 外國語學院,廣東 廣州 510006;廣東外語外貿大學 高級翻譯學院,廣東 廣州 510420)

價值倫理學是傳統倫理學在19世紀末20世紀初經過價值論轉向的新生產物,在翻譯研究中譯者的價值取舍決定翻譯行為和翻譯策略。本文以回歸倫理的翻譯研究與倫理學的價值論轉向為基礎,探討倫理學的價值論轉向對翻譯倫理研究在理論認識和研究方法上的啟發,嘗試構建譯者的翻譯倫理行為選擇機制。

價值倫理學;翻譯倫理;行為選擇機制

1 回歸倫理的翻譯研究與倫理學的價值論轉向

翻譯是人類的社會實踐活動,翻譯研究經過文化轉向后,研究本體由文本關系過渡為文本關系與人際關系并重,從強調語言忠實的微觀研究拓展到對翻譯的產生、背景、功能和影響的宏觀考察。翻譯研究關注的不僅是語言本身,還包括其他因素,謝天振(2008:6-10)指出:“翻譯研究的本體除了語言文字轉換過程的本身之外,必然還包括翻譯過程以及譯者、接受者等翻譯主體和翻譯受體所處的歷史和文化語境,以及對兩種語言文字轉換產生影響和制約作用的各種文本以外的因素。”許鈞(1998:49-54)認為翻譯存在意愿、現實與道德3個層面,意愿層面涉及“要怎么譯”,現實層面涉及“能怎么譯”,道德層面涉及“該怎么譯”。 翻譯的這些內在屬性和層級都決定了翻譯研究的綜合性和交叉性,翻譯道德層面上的“該怎么譯”受制于翻譯倫理,因此從這種意義上來說,翻譯行為就是倫理行為的體現,傳統翻譯糾結于譯文是否“忠實”于原文和原作者,多在語言轉換的層面討論文本在內容、形式、風格等方面的對等,強調的僅是文本關系,因此研究范圍相對狹窄,為了深入認識翻譯的本質,需要從倫理的視角考察翻譯,擴大翻譯研究的視野。

倫理學與哲學是種屬關系,“倫”指人與人之間的關系,“理”指事物的規律,“倫理”指社會交往中的人應該遵循的道理和規則。作為一種社會行為,翻譯離不開對“倫理”的討論,在中西翻譯史上,對譯者的道德要求和主體制約一直是翻譯的主要議題之一。早在公元6世紀,我國北朝著名佛經翻譯家彥琮在中國翻譯史上第一部基本完整的翻譯理論篇章《辯正論》里,就提出譯者應具有“八備”,分別是:“誠心愛法,志愿益人,不憚久時,其備一也。將踐覺場,先牢戒足,不染譏惡,其備二也。筌曉三藏,義貫兩乘,不苦暗滯,其備三也。旁涉墳史,工綴典詞,不過魯拙,其備四也。襟抱平恕,器量虛融,不好專執,其備五也。耽于道術,淡于名利,不欲高衒,其備六也。要識梵言,乃閑正譯,不墜彼學,其備七也。薄閱《蒼》《雅》,粗諳篆隸,不昧此文,其備八也。八者備矣,方是得人。”這8條中的第一、二、五、六條就要求譯者具備正確的職業操守、價值理念和良好品性,并嚴格遵守戒律,有奉獻精神(彥琮,2009:60-63)。近代嚴復提出的“信、達、雅”衍生自我國第一篇有關翻譯的文字——三國支謙的《法句經序》,也含有對翻譯倫理的要求,是對譯者提出的職業標準。

國外翻譯理論家安東尼·貝爾曼(Antoine Berman)、勞倫斯·韋努蒂(Lawrence Venuti)、安東尼·皮姆(Anthony Pym)、安德魯·切斯特曼(Andrew Chesterman)、愷撒·考斯基南(Kaisa Koskinen)等也都專門就翻譯與倫理的關系進行了討論。2001年英國圣哲羅姆公司刊物《譯者》出版專刊《回歸倫理》,對翻譯倫理進行了重新界定和拓展,以切斯特曼的倫理模式最有代表性,引發了人們對翻譯倫理的重新關注。翻譯倫理告別了單純的文本忠實說和譯者中立說,研究范圍擴大到翻譯活動牽涉的各主體行為的關系中。

譯者的倫理行為受制于譯者的價值認識,切斯特曼在1997年著《翻譯模因論》(MemesofTranslation)最后一章里提出,翻譯策略體現翻譯行為,翻譯行為受規范支配,規范由價值決定并體現出價值,這一鏈條使翻譯行為產生的等級關系追溯到了價值論(Chesterman,1997b: 172)。

“價值”是倫理學建構的核心概念,是傳統倫理學在19世紀末20世紀初經過價值倫理學(Ethics of Values)*該術語首先由舍勒針對西方形式主義和功利主義提出,是以現象學為方法,以價值為基礎的倫理學研究。“價值倫理學”中文譯名見于倪梁康翻譯的麥克斯·舍勒著作《倫理學中的形式主義與質料的價值倫理學:為一門倫理學人格主義奠基的新嘗試》。轉向后重點討論的問題。在柏拉圖和亞里士多德的美德倫理學之后,康德倫理學因其價值論色彩成為價值倫理學的奠基,現代西方分析哲學也深入論證事實與價值的區分。價值倫理學兼具非理性主義和形式主義,借助于胡塞爾(Husserl)的回歸事物本身的現象學方法,由奧地利的布倫坦諾(Franz Brentano)、德國的麥克斯·舍勒(Max Scheler)和尼古拉·哈特曼(Nicolai Hartmann)創立和發展,以舍勒的《倫理學中的形式主義與質料的價值倫理學》(1916)和哈特曼的《倫理學》(1926)為代表著作。

價值是指“在主客體之間,客體是否滿足主體的需要、是否與主體相一致、為主體服務的一種關系狀態”(李德順,孫偉平,2005:57)。價值是人類對道德、信仰等精神文化意義和維系精神性存在的理解,以及對人類社會的關系和人與自然間聯系的認定*根據龔群. 論社會事實與三種價值的內在關系[G]∥樊浩,成中英主編. 倫理研究. 南京:東南大學出版社,2007:195-206. 基礎上改寫而成。。價值倫理學認為倫理學應該既是理論性的也是實踐性的,價值通過人的行為表現出來,傳遞人的意向和理性,并區分不同級序和結構,試圖在描述應當做什么之后,闡述之所以為之的根源和基礎。

傳統倫理學的價值論轉向為翻譯倫理研究帶來了啟發,譯者在翻譯中體現出來的價值關系和倫理行為,從消極的意義上看是自我制約和自我規范,從積極的意義上看則是自我實現和自我建構,如果翻譯研究者在從翻譯倫理角度探討翻譯現象、考察譯者行為的同時,將價值納入研究范疇,并產生譯者行為根源與價值實現的追問以及根植于價值基礎的翻譯行為本質、結構和級序的研究,對于譯者的翻譯策略研究和文本選擇研究都具有重要的意義。

2 倫理學的價值論轉向對翻譯倫理研究在認識論和方法論上的啟發

翻譯倫理研究,是從倫理學的角度探索翻譯現象,以倫理學的原理術語、理論框架、研究方法等為指導,探討翻譯活動中出現的倫理現象,考察翻譯活動在人類人文價值層面的意義,屬于翻譯學的跨學科研究。倫理學的價值論轉向對翻譯倫理研究在認識論和方法論上均帶來了很大啟發。

19世紀末20世紀初現代哲學遭遇了“擬科學”夢的破碎,企圖用自然科學實證和推理的方法與思想來主宰哲學、使哲學“科學化”的目標令哲學陷入困境,在尋找轉機中人們發現在實然世界之外,還有應然世界即價值世界的存在,這一探討使哲學回歸人和價值,從而萌發了哲學的價值論轉向。該轉向聯結了事實和價值的關系,雖然從事實不能直接推出價值,但事實和價值之間有著緊密關系。價值可分為物質價值和精神價值兩大類,精神價值主要包括知識價值、道德價值和審美價值(李連科,1999:241)。價值選擇是人們按照某種價值取向在價值評價的基礎上對自己的價值活動進行選擇的過程,包括價值目標、價值創造、價值實現等一系列的選擇,是觀念性和實踐性的統一(阮青,2004:117-118)。而確定價值目標、創造和實現價值都離不開主體的知識結構,知識結構指人從整個文化世界所獲得的文化價值意識的結構層次或心理狀態,受制于他所處的社會文化狀況、知識水平發展和實踐經歷(司馬云杰,2003:344-346)。因此,研究譯者即價值主體的社會語境、知識結構和個人經歷是研究翻譯倫理必不可少的一部分。

價值倫理學的創立者德國哲學家舍勒在《倫理學中的形式主義與質料的價值倫理學:為一門倫理學人格主義奠基的新嘗試》*1916年初次以德文發表,2004年譯為中文,迄今尚無英譯本。[德]麥克斯·舍勒著. 倪梁康譯. 倫理學中的形式主義與質料的價值倫理學:為一門倫理學人格主義奠基的新嘗試[M]. 北京:生活·讀書·新知三聯書店,2004.里對價值倫理學進行了全面的闡述,提出價值存在著先在的等級關系和形式結構,價值級序指主體對價值思維進行判斷,并根據不同的目標而設定的等級和次序。

舍勒的價值樣式理論將價值分為4類等級結構:神圣價值、精神價值、生命價值和感官價值,通過借助現象學方法,回歸事物本質,直觀地感受價值在世界中的表現,而人類的感受是基本相通的,因此可以在異質文化背景的人群里構建一套共有價值的級別秩序。舍勒倡導的級序是:感官價值是生命價值的基礎,生命價值的存在是精神價值和神圣價值的前提,這些對人類共有道德的肯定從客觀上解釋了價值的共性特點,并從方法論上提供了新的研究視角。

本著倫理學是一門實踐哲學的出發點,價值倫理學的集大成者德國哲學家哈特曼批判性地接受了舍勒建立的價值倫理學體系,并構建了更為實質性的道德價值的哲學體系,其皇皇巨著三卷本的《倫理學》*1926年在德國初版,1932年英文版出版,2003年再版,共三卷,無漢譯本(見文末參考文獻)。分別討論了道德現象、道德價值和道德自由的本體論問題,并在“道德價值”卷里著重探討了價值的本質、結構、秩序和樣式。哈特曼提出倫理根植于價值這一道德問題的基礎,倫理是價值的一種方式,價值存在于追尋方式中,低級價值是高級價值的前提,是高級價值得以實現的基礎。哈特曼不僅揭示了倫理與價值的關系,還提出包括價值結構和價值秩序在內的“價值樣式理論”(the Gradation of Values),被稱為“西方倫理學史上一次空前的類型模式化嘗試”和“龐大而詳盡的價值系統”(萬俊人,1992:85)。

哈特曼對價值的性質、構成、級序和評價對翻譯倫理研究中價值如何驅動倫理有著重要啟示。在哈特曼的“倫理價值領域”(the Realm of Ethical Values)里,道德價值依存于非道德價值,其價值的立體層狀結構由4個基本價值層組成,即“最一般的反題層、制約內容的價值層、基本道德價值層和特殊道德價值層”(Hartmann,2003b: 75-225)。“基本道德價值層指善良、高尚、豐富的經驗和純潔性,其中善良是最核心的部分;特殊道德價值層分為三個子層,第一子層為正義、智慧、勇氣、自控和亞里士多德式的美德;第二子層為兄弟之情、誠實正直、可信忠誠、信任信仰、謙卑矜持冷漠、社會交往價值;第三子層為遙遠的愛、施與受的美德、個性、個人之愛。”(Hartmann,2003b: 225-384)

在此基礎上,哈特曼形成了自己的價值樣式理論,包括6類價值:審美價值、道德價值、認識的價值、生命和生命力的價值、快樂的價值、財物價值。其中“審美價值、道德價值、認識的價值”與譯者的翻譯行為有著密切關系。哈特曼源于現象學的本質直觀的方法來研究價值,揭示了價值倫理學可以通過實證觀察客觀的價值行為,從等級分明的結構中建構出一套體系,為翻譯倫理研究帶來了借鑒。

本研究中,與≥90分組患者相比,<70分組患者LVEF較低、pro-BNP較高、住院時間更長、消化道出血更多見,心臟破裂或室間隔穿孔發生有增加趨勢。<70分組患者年齡更大、女性比例更高、因STEMI就診比例更高、急診介入治療比例更高、入院時收縮壓血壓稍低,這可能是其轉歸較差的原因。

價值的主體性包括“自為的自律性”“自覺的能動性”和“自由的超越性”(李楠明,2005:13)。譯者擁有掌控自身行為的自由,但這份自由是有限度的,它也受制于內在和外在的各種因素。譯者的權力和改寫的程度取決于譯者在翻譯活動中建構的關系和主體衡量的行為價值的大小,并受到社會意志和個人意志的雙重規約。切斯特曼認為翻譯倫理包括“價值、規范和行為”,三者的關系是“價值支配規范,規范驅動行為”(Chesterman,1997b: 172)。按照這一結構,從學理邏輯上講,翻譯倫理既然溯源于價值倫理學,那么,通過探討價值的級序和結構來認清行為選擇的原因,不僅是可能的而且是必要的。

就方法論而言,倫理學研究方法體系根據學科性質分為3個層次:普遍方法、一般方法和特殊方法。普遍方法指辯證唯物主義和歷史唯物主義方法;一般方法指通用于一切社會科學領域的研究方法,有邏輯分析方法如歸納、演繹、分析、綜合、抽象、概括,研究者通過邏輯推理的過程,提取事物的規律和本質,此外還有實證的方法、歷史的方法等,通過觀察實驗調查等途徑,或聯系社會歷史背景如經濟制度、政治制度、文化形態等研究人的倫理行為;特殊方法指道德價值推導法和心理分析法,倫理學是一門價值科學,用道德價值推導法可在厘清不同倫理關系及其所發生行為的基礎上,對道德現象進行善惡的價值評判研究;心理分析法是通過分析心理要素如感覺、興趣、思維、動機、情感、需要等,來解釋說明倫理行為的動因和現象(王集權,2004:9-11)。這些研究方法可以根據具體情況采用,如借鑒實證研究方法中的描寫性研究,討論事實如何發生、譯者如何行為,觀察文本的原始形態,關注譯者的翻譯策略和文本選擇,記錄觀察到的事實,結合人文研究方法中的歷史分析方法、邏輯分析方法和道德價值推導法等,將采集的數據進行比較、分析、解釋、歸納等邏輯推演,提取事物規律,根據文本和語境,闡釋身處歷史、社會、政治、文化中的譯者行為,考察譯者在翻譯中體現出來的倫理行為選擇機制。

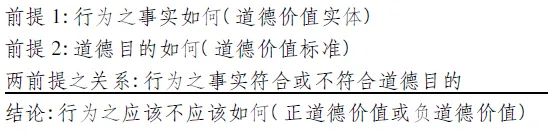

上述研究方法中大部分方法是人文社會科學共有的方法,值得一提的是倫理學特有的研究方法——道德價值推導法,這種方法的衍生源于倫理學的性質是有關道德價值,而非事實科學,它必須依賴客觀事實,但不僅僅受制于事實,還和價值主體的需要、欲望、目的有關系,符合價值主體的需要、欲望、目的稱之為“應該、善、正價值”,反之為“不應該、惡、負價值”(王海明,2008:79,95)。如下表所示(王海明,2008:97),當表中的兩個前提都成立時,才能得出結論:

表1 道德價值推導法

上表說明行為事實須為真實,但只是客觀存在,無涉價值,只有該事實與主體的道德目的相關時,才會產生判斷行為有否價值以及具備何種價值的結論。由于主體所處背景不同、立場各異、價值觀念也有差別,因此絕對客觀的價值觀念不存在,價值中立的追求很難達到,即便能達到,價值中立本身也是一種價值選擇和價值判斷。

任何倫理行為的產生都是人的價值的體現,因此是有意識的行為,翻譯是一種社會活動行為,譯者有可能受制于不同倫理觀念,承擔多種倫理義務,當多種倫理觀念和倫理義務沖突時,倫理主體就有可能在選擇一種倫理義務時放棄另一種倫理義務,或者說一種價值取向的倫理行為凌駕于另一種價值取向的倫理行為之上。在面對道德選擇的翻譯倫理行為表現中,價值主體的活動不是孤立存在,而是處于與客體和自身的關系中,包括3個方面,價值主體與自身、價值主體與其他主體、價值主體與客體。在翻譯行為表現中,價值主體與自身指主體內在的價值選擇關系因為自身的個性追求、審美傾向等而有所取舍;價值主體與其他主體指譯者與原作者、贊助人、讀者之間的關系;價值主體與客體指譯者與源語文本和目的語文本的關系,3種關系是互為相關的,均涉及人際關系和人文關系,是人、文本與世界的綜合體現。

3 譯者的翻譯倫理行為選擇機制

價值觀具有基本的級序和結構分層,因此對價值驅動的行為選擇可以進行科學的研究,譯者的翻譯倫理行為同樣受到價值的支配,因此可以從價值倫理學的角度解釋譯者的翻譯倫理行為選擇,并嘗試構建譯者的翻譯倫理行為選擇機制。

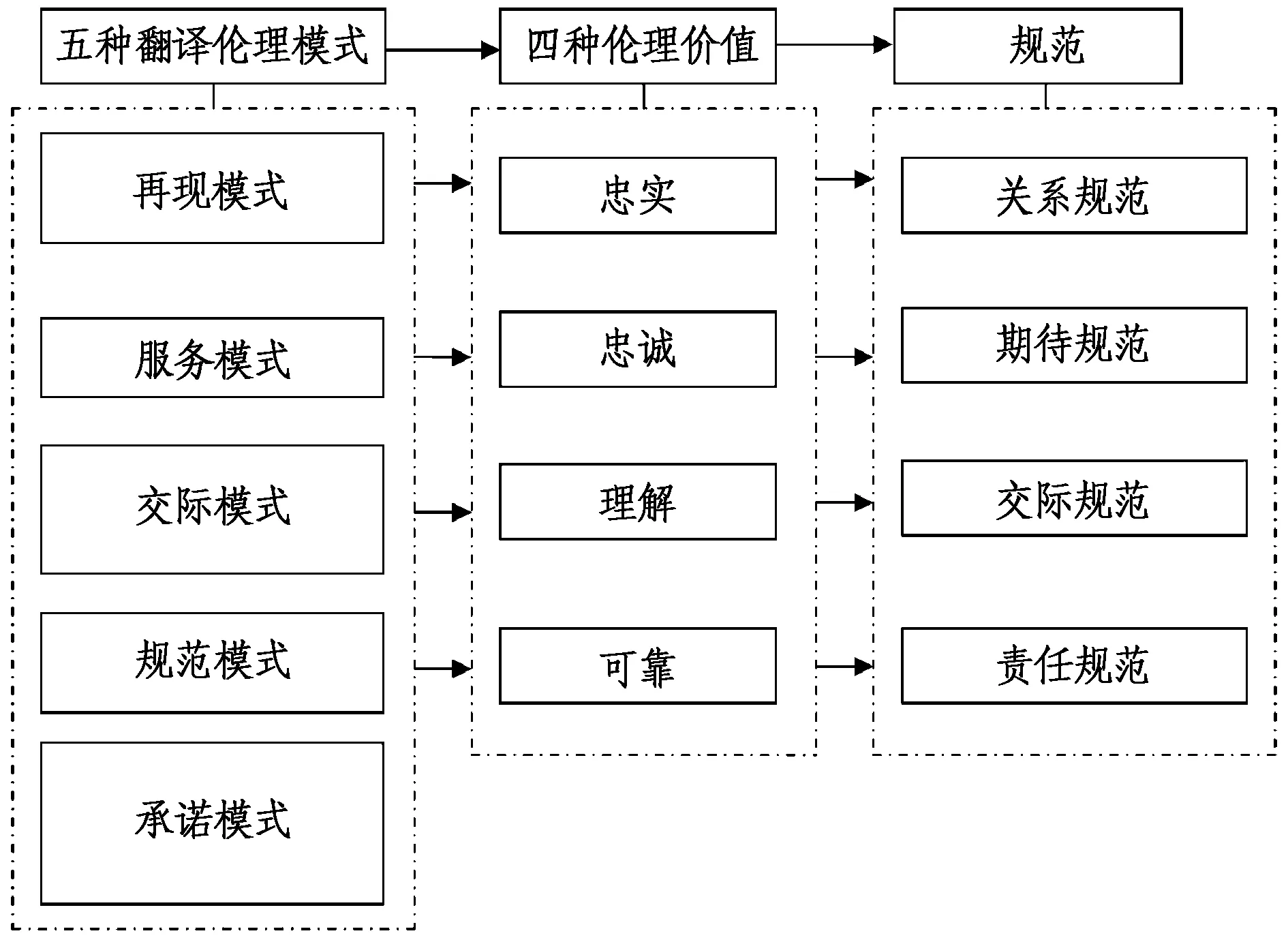

翻譯理論家切斯特曼在《翻譯模因論》第七章“翻譯倫理”里,區分了幾對概念:宏觀倫理和微觀倫理;契約論和功利論;描寫倫理學和規定倫理學。他指出“宏觀倫理指譯者與外部世界的關系,而微觀倫理則關注譯者與文本的關系”(Chesterman,1997b: 170)。但顯然,兩者之間是無法截然分離的,宏觀倫理制約微觀倫理,微觀倫理影響宏觀倫理。契約論重在義務和規范,功利論重在結果和價值。描寫倫理學旨在揭示統轄行為的倫理準則,規定倫理學提供解釋倫理現象的原因。切斯特曼主要討論的是微觀倫理和描寫倫理學,并涉及了契約論和功利論(規范與價值)。下面是筆者根據切斯特曼的觀點描繪的示意圖(Chesterman,1997b: 172-175):

圖1 切斯特曼的翻譯行為選擇

該圖在切斯特曼的譯者翻譯行為的框架上形成,重點揭示了“價值、規范與行為”三者之間的關系,說明了獨特的知識和認知、獨特的個人經歷和獨特的個人生活環境造就了不同的譯者,譯者的價值觀念決定了譯者采用什么翻譯規范,翻譯規范進而直接影響譯者的翻譯行為,并在翻譯的初始階段估計該行為會帶來什么后果,如果能夠達到預期效果則采用促成型行為,反之則采取阻止型行為。

之后,切斯特曼進一步闡明了翻譯倫理的內涵關系,如下圖所示:

圖2 切斯特曼的翻譯倫理模式

該圖呈現了切斯特曼提出的“五種翻譯倫理模式(再現模式、服務模式、交際模式、規范模式、承諾模式)”,前4種模式與“倫理價值(忠實、忠誠、理解、可靠)”和“規范(關系規范、期待規范、交際規范、責任規范)”一一對應,最后一種模式是切斯特曼針對譯者職業提出的規定(Chesterman,1997a: 147-160)。

再現模式與文本的忠實對應,體現了關系規范,指原文本與目標文本的關系;服務模式與文本的“清晰”(clarity)對應,體現了期待規范,指文本的質量,但在后期切斯特曼改為“忠誠”(loyalty),指對委托人忠誠的人際關系;交際模式與人的理解對應,體現了交際規范,指譯者要考慮環境及各方的關系以達到最優交際;規范模式與人的可靠對應,體現了責任規范,指譯者要對涉及的各方如原作者、委托人、讀者等負有責任,并以阻止型行為來避免錯誤的出現;承諾模式統轄了譯者的職業倫理范圍,是從職業的高度對譯者做出的要求(Chesterman,1997b: 175-186)。其中,忠實是與文本有關的價值,忠誠、可靠和理解是與人有關的價值。此外,切斯特曼還認為勒菲弗爾的改寫說中5種決定譯者操縱文本的要素——“贊助人、詩學、整體話語、源語與譯語、譯者的意識形態”與翻譯規范存在著對應的關系(Chesterman, 1997b: 78-79)。

切斯特曼翻譯倫理模式構架中的五種翻譯倫理模式實際上彼此互相包含,不可分割,在實現其中一種時離不開其他4種,研究翻譯倫理時均不可或缺,因此應該視為一個整合的翻譯倫理模式。此外,切斯特曼嘗試借助價值論找到突破口,探討價值論與翻譯倫理之間的關系,但并沒有從價值倫理學的視角或者借鑒價值論理學的本體論進一步完善該模式,并建立翻譯倫理的內部層級與分類,這為翻譯倫理研究的后續發展提供了可能。

譯者的翻譯倫理行為選擇是指譯者在一定的社會歷史文化背景下,由其價值觀念支配,受倫理規范制約的自主的行為取舍活動。任何倫理選擇都預設了某種價值取向,也就是說,倫理來源于并受制于價值,是價值觀念的轉換,價值觀念及其表現方式和呈現特征受制于一個人的生活背景、文化信仰、社會地位和人生理想,其價值系統中各子系統間價值的組合、沖突或一致都會對行為主體的選擇產生重要的作用,可見價值不單獨存在于客觀事實中,而存在于主客體的關系當中,即客觀事實是否滿足價值主體的目的,不同的主客體關系受制于不同的價值觀念體系,產生不同的倫理行為。

翻譯受語境的制約,同時也體現了譯者的倫理觀。譯者在各種因素的影響下,個人倫理與集體倫理有時一致有時矛盾。譯者在進行選擇時,必然要受到外部環境的限制,因此這樣的選擇是不自由的,但即便不自由,譯者也是在客觀條件允許的幾種備選方案中選擇最符合其價值取向的一種,從這一點看,譯者具有一定的自由。可見,譯者的翻譯行為同時受到外部環境和主體意志的約束,在幾種可能性中進行選擇。

如上所言,翻譯實踐的構成要素為:人、文本與世界。譯者翻譯倫理行為選擇機制可以按照價值主體與客體、價值主體與其他主體、價值主體與自身的關系來進行。在翻譯活動的語境里,價值主體與客體的關系指譯者與文本的關系,價值主體與其他主體的關系指譯者與原作者、贊助人、讀者的關系,價值主體與自身的關系指譯者的個人傾向、文化認識等。價值主體與客體和其他主體的關系歸屬道德價值范疇,價值主體與自身的關系歸屬審美價值范疇,審美價值高于道德價值,又依存于道德價值,如哈特曼指出,高級價值以低級價值為前提,即審美價值和道德價值都以認識價值為前提,這一文化心理結構為價值主體的評價和取向起到決定性的作用,即譯者通過認識和判斷文本,估計此翻譯行為會帶來何種后果,再結合判斷的結果決定采取促成型或阻止型行為,并在翻譯策略中體現與客體、與其他主體和與自身的觀念。

按照馬克思的觀點,人是一切社會關系的總和,因此個人的價值觀存在和發生的前提是價值主體的認識能力,對實踐環境的自我訴求,個人經歷與生活交往以及由此建構的認知世界等,這些因素都會影響價值主體的價值選擇。為了尋找譯者翻譯倫理行為選擇機制的產生與運作原理,根據哈特曼的價值樣式理論,結合切斯特曼的翻譯倫理研究模式,研究者可以在兩者之間形成理論推演,并以此為理論假設,構建出以價值倫理學為觀照的翻譯倫理行為選擇機制。

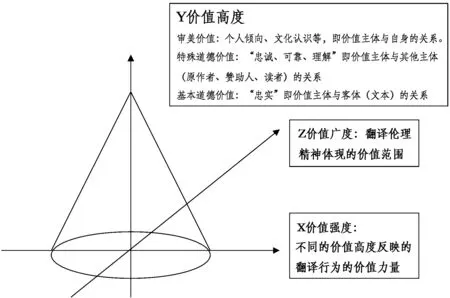

哈特曼的價值結構、價值級序和價值樣式形成了一個價值空間,他認為“高級價值依賴于低級價值”,但“不是后者包含前者,而是后者是實現前者的條件”(Hartmann,2003b: 454)。國內學者董世峰(2003a, 2003b, 2006)對哈特曼的價值倫理學有比較深入的研究,為了進一步說明價值空間理論當中的價值高度、價值強度、價值廣度和價值力等關系,董世峰(2006:178)在哈特曼的理論上提出了價值空間圖,也叫價值探照燈圖。

圖3 價值空間圖

價值高度指價值的等級,價值強度指價值的力量,價值廣度指價值起作用的范圍,如同探照燈的光照方式,價值高度越高即價值越高級,這個立體圖里的圓錐體的體積越大,光照的范圍越大,價值的廣度就越大,價值所發揮的作用就越大。從價值倫理學中的價值空間圖和切斯特曼的翻譯倫理研究模式,可以從學理上推演出翻譯活動中的不同價值高度對相應的價值廣度和價值強度的反映。

人是一切社會關系的總和,因此人總是與一定的社會共同體有著某種聯系,是具有共同利益的群體組合,這一整體性使這個集合中的成員享有大致相同的道德評判標準,按照演繹推理,某一類型的譯者也會具有相對穩定的價值參數包括個人傾向、文化認識、與文本和其他主體的互動等。但人類的理性意識既是對象性又是自我指涉的,每位譯者的教育背景、認知世界、個人經歷和生活環境有所差異,因此他在翻譯過程中進行價值判斷和翻譯選擇時,不但要遵循事物的發展規律,還要達到個人獨特的目的,結合客觀規律和主觀尺度,做到合規律性和合目的性的統一。

價值在現實化過程中,價值主體將根據價值理念做出3個決定:第一個決定將價值轉化為目的,第二個決定將目的付諸行動,第三個決定根據目的選擇手段,最終憑借手段實現價值。第一個決定是先驗的價值決定,第二個決定是目的決定或經驗的價值決定,第三個決定是因果決定(董世峰,2003b:15-18)。在決定的過程中,作為價值主體的譯者在翻譯活動中會產生3種不同的價值關系,就價值高度而言從低到高依次為:與客體即文本的關系;與其他主體即原作者、贊助人和讀者的關系;與自身的關系。這3種價值關系體現了翻譯活動中的3層價值高度,分別可被稱為基本道德價值層、特殊道德價值層和審美價值層,基本道德價值層對應切斯特曼的“忠實”價值,特殊道德價值層對應“忠誠、可靠、理解”,審美價值層指價值主體的個人傾向與文化觀念,它不是譯者憑空萌發,而是建立在對文本的理解和對原作者、贊助人和讀者的認識之上。價值層的高度越低,與價值主體的關系越松散,價值高度越高,管轄的層級越多,控制面也越大,價值強度(不同價值高度反映的不同價值力量)和價值廣度(翻譯倫理精神的投射范圍)均與價值高度成正比。

由價值倫理學和翻譯倫理研究,可以構建出譯者的翻譯倫理行為選擇機制的價值空間圖,即意味著價值高度越高,Y值越大,探照的面積就越大,X值就越大,圓錐體的體積也隨之越大。

圖4 翻譯倫理行為選擇機制之價值空間圖

如上圖所示,當價值高度到達基本道德價值層時,Y值小,X值和V值均相應小,價值強度和價值力也小;當價值高度上升到特殊道德價值層,Y值變大,圓錐體的體積增大,倫理精神投射的范圍也變大;當價值高度到達審美價值層時,圓錐體的體積最大,實現的價值力量最強。正如哈特曼提出的,“違反低級價值比違反高級價值的后果更嚴重”,但“實現高級價值比實現低級價值更高尚”(Hartmann,2003b: 454)。

如果價值主體在基本道德價值層忠實于原文就能實現其審美價值,則采取促成型行為進行忠實翻譯,反之采取阻止型行為違背“忠實”,并訴諸上一層即特殊道德價值層,當特殊道德價值層中價值主體與原作者、贊助人和讀者各主體間關系出現矛盾,無法滿足價值主體的審美需要時,價值行為會進而直接受審美價值層的支配。在整個價值級序中,高級價值以低級價值為基礎,同時支配低級價值。這個流程表現出來是自下而上的,但在譯者的翻譯倫理行為選擇機制中卻是自上而下層層驅動的,譯者會衡量價值大小,有違背價值級序的自由,會為實現高級價值不惜違反低級價值,是否滿足倫理義務而決定采取何種行為,有可能以文本的不忠實換取價值主體與其他主體的關系并實現個人審美需求。

譯者的翻譯行為抑或附會,抑或策略,均是個人價值取向的反映,呈現出清晰的價值高度的層級,即價值主體與自身的關系決定了該主體與其他主體、該主體與客體的關系,審美價值高于特殊道德和基本道德價值。相比而言,個人傾向和文化認識是決定性的,文本的忠實處于價值高度的最底層,譯者在翻譯時無法同時滿足多方時,會優先選擇在價值空間圖里價值層級最高的參數,強度依次降低,因此,譯者與文本的關系最不緊密,最容易受到外部因素的左右。該價值空間圖是基于價值倫理學和翻譯倫理研究的理論構想,需要經過驗證,筆者做過相應驗證,擬另文陳述。

4 結語

價值倫理學創立者舍勒建立了價值樣式理論,描寫出價值級序和形式結構,后繼者哈特曼從價值的性質、構成、級序和評價等揭示價值如何驅動倫理行為,這些價值倫理學的研究成果證明了通過實證觀察價值表現的可能性,本研究結合價值倫理學和翻譯倫理研究,通過理論推演,建構出以價值倫理學為觀照的翻譯倫理行為研究機制的初步模型。根據價值主體與客體、價值主體與其他主體、價值主體與自身三者的關系,再現譯者與文本及外在世界之間的互動,按照翻譯倫理研究中的價值層級和樣式設定翻譯活動中的基本道德價值、特殊道德價值和審美價值,分別研究“忠實、忠誠、理解、可靠”以及譯者自身的個人傾向和文化認識,用于解釋譯者行為。在這個價值空間里,高級價值以低級價值為基礎,在級別上高于低級價值,所具備的價值廣度和價值強度大于低級價值,因此,價值主體為了實現更大的價值廣度和價值強度,不惜做出犧牲低級價值保全高級價值的行為選擇,以獲取更高的價值力量和更大的倫理精神投射范圍。這個譯者的翻譯倫理行為選擇機制可以成為譯者翻譯行為的描寫和解釋框架,分析譯者如何受不同因素的制約,選擇符合自身價值取向的行為,旨在拓展翻譯倫理學的研究模式,豐富和完善翻譯倫理研究。

Chesterman, Andrew. 1997a. Ethics of Translation[G]∥M. Snell-Hornby.TranslationasInterculturalCommunication. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins, 147-160.

Chesterman, Andrew. 1997b.MemesofTranslation:TheSpreadofIdeasinTranslationTheory[M].Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins.

Nicloai Hartmann. 2003a.EthicsVolume1:MoralPhenomena[M]. Translated by Stanton coit, New Brunswick & London: Transaction Publishers.

Nicloai Hartmann. 2003b.EthicsVolume2:MoralValues[M]. Translated by Stanton coit, New Brunswick & London: Transaction Publishers.

Nicloai Hartmann. 2003c.EthicsVolume3:MoralFreedom[M]. Translated by Stanton coit, New Brunswick & London: Transaction Publishers.

董世峰. 2003a. 傳統倫理學的價值倫理學轉向[J]. 現代哲學(3):51-57.

董世峰. 2003b. 哈特曼基于價值的意志自由何以可能[J]. 西南師范大學學報(人文社會科學版)(4):15-18.

董世峰. 2006. 價值:哈特曼對道德基礎的構建[M]. 北京:光明日報出版社.

龔群. 2007. 論社會事實與三種價值的內在關系[G]∥樊浩,成中英主編. 倫理研究. 南京:東南大學出版社,195-206.

李德順,孫偉平. 2005. 道德價值論[M]. 昆明:云南人民出版社.

李連科. 1999. 價值哲學引論[M]. 北京:商務印書館.

李楠明. 2005. 價值主體性——主體性研究的新視域[M]. 倪梁康,譯.北京:社會科學文獻出版社.

麥克斯·舍勒. 2004. 倫理學中的形式主義與質料的價值倫理學:為一門倫理學人格主義奠基的新嘗試[M]. 北京:生活·讀書·新知三聯書店.

阮青. 2004. 價值哲學[M]. 北京:中共中央黨校出版社.

司馬云杰. 2003. 價值實現論——關于人的文化主體性及其價值實現的研究[M]. 西安:陜西人民出版社.

王海明. 2008. 新倫理學[M]. 北京:商務印書館.

王集權. 2004. 現代倫理學通論[M]. 南京:河海大學出版社.

萬俊人. 1992. 現代西方倫理學史:下卷[M]. 北京:北京大學出版社.

謝天振. 2008. 翻譯本體研究與翻譯研究本體[J]. 中國翻譯(5):6-10.

許鈞. 1998. 論翻譯活動的三個層面[J]. 外語教學與研究(3):49-54.

彥琮. 2009. 辯正論[G]∥羅新璋. 翻譯論集. 北京:商務印書館,60-63.

穆雷,女,廣東外語外貿大學高級翻譯學院教授,博士,博士生導師,主要從事翻譯理論和翻譯教學等研究。

責任編校:馮 革

On Translator’s Behavior Selection Mechanism of Translation Ethics

OUYANGDongfengMULei

Ethics of values is the product of traditional ethics after the axiological turn in the late 19thand early 20thcentury. Based on its emergence and value’s decisive role in translators’ behavior choice, this paper reviews translation ethics and axiology, then argues that the axiological turn can shed light on translation ethics from the perspectives of theory and methodology. According to that, it proposes a behavior choice mechanism of translation ethics for translators and discusses its functioning as well.

ethics of values; translation ethics; behavior choice mechanism

H315.9

A

1674-6414(2017)04-0119-08

2017-04-20

2016年度教育部人文社會科學研究青年基金項目“二十世紀《西游記》外籍譯者英譯單行本研究”(16YJC740054)和國家語委“十二五”科研規劃2015年度重點項目(ZDI125-49)“國家語言服務的戰略規劃和政策管理研究”的階段性研究成果

歐陽東峰,女,廣東工業大學外國語學院講師,博士,香港中文大學翻譯研究中心名譽博士后研究員,主要從事翻譯史和翻譯理論等研究。