古代中國山水畫臨摹教學的意境進入

關笛

摘 要:在古代中國山水畫臨摹教學中,提出重視和加強意境進入,師古人之跡,更師古人之心。改變單純性技法練習的淺層理解和表現,是提高中國山水畫教學和創作水平的重要因素。

關鍵詞:中國畫教學;山水畫;臨摹;意境

中國山水畫是以山川自然景觀為主要描寫對象的中國畫,在魏晉南北朝時期慢慢形成,卻還沒從人物畫中完全分離。自隋唐時開始獨立,五代、北宋時趨于成熟,成為中國畫的重要畫科。

古代中國山水畫是中國人傳統的情感思想中最為深厚的沉淀。古人游山玩水的人文意識,傍山之德、參水之性的內在情操,讓山川風景盡收咫幅之中,這些統統都成為中國山水畫不斷演繹發展的核心內涵。游賞在山水畫中,便可品味到中國畫的格調、氣韻、意境。仿佛沒有哪個畫科像中國山水畫那般,能讓國人對此會有感情上的升華。只要談論起中國的古典文化,山水畫便是國人的性情、民族的底蘊、華夏的樣式。而學生在面臨學習這一畫科,臨摹成了尤為重要的一環。

要說一個學習中國畫技法必經的過程,那肯定是臨摹,幾乎在每個美術院校的山水畫教學中,臨摹一直被放在極為重要的位置上, 成為中國畫教學的重要組成部分。唐代畫家張璪提出的“外師造化, 中得心源”這一畫論一直沿用至今,不僅提出了“師造化”的前提,而繪畫最本質還是要回到“心源”。表面看去中國畫是在描繪自然,每達到一個風景便是“看山是山”,卻不單是描繪自然,而是強調用心眼去觀察自然,經歷了“看山不是山”這個過程,而后達到了“看山還是山”的結果。中國山水畫從“看山不是山”到“看山還是山”這個過程,醞釀出“意境”這一結果,正因如此,為無數的藝術家打開了各種創作的思路。面對同樣的風景,不同的畫家帶著不同的情感,處于不同的時空,得出的畫作也是不一樣的。自然風景進入到畫家的心眼再折射出來,是一個呈現出形式各異、多彩絢麗的個性化藝術世界。這正是中國畫藝術的高明之處,也是中國山水畫藝術的魅力所在。但中國畫臨摹教學長期以來存在一個誤區,單純的技法上的臨摹成為了如今中國畫臨摹教學的主流,在具體教學中, 教師往往將教學重點,放在臨本的各種皴法介紹及其技法表現上,而忽視了對臨本的意境導入。而意境的導入,往往能使學生對于臨本的認識從表象的技法臨摹進入到心象的意境理解。這種教學方式也直接影響著中國畫山水臨摹的教學效果。

要想從單純技法臨摹的過程走向更深層次的“意境”理解,首先要解決一個問題,什么是“境”?現當代的許多名家都論述過這個問題,他們都從自己所處的角度道出了“意境”的看法。傅抱石在《談藝》中這樣說:“意境根植在‘游的土壤里,意境是從生活中醞釀而成。自然是美的,立意是把美的因素綜合起來,充分發揮出來,使之升華成更美滿、更理想的境界。”“缺乏雋永的意境、缺乏感人的藝術魅力,只能是風景說明圖。”在當代名家錢松喦的《畫語》中,我們也可以看到這樣的闡述:“從意境上用功夫——從‘神從‘氣韻上用功夫。古人本來說‘立意為先‘意在筆先,有意即有味,好畫總是意味深長。”而后的李可染先生在關于意境這個問題,有了更為細致的解答:“意境是什么?意境是藝術的靈魂,是客觀事物精粹部分的集中,加上人的思想感情的陶鑄,經過高度藝術加工達到情景交融。借景抒情,從而表現出來的藝術境界。詩的境界,就叫做意境。”“繪畫藝術要有意境,畫畫時首先作者自己要有充沛的感情,畫祖國河山就要反映出對祖國河山無限的尊崇和熱愛。要進入境界,感情要進去。” 綜上種種:意境應為山水畫的靈魂。只有進入畫家營造的意境,才能更好地理解皴法技法的本源,從而對山水畫藝術有深刻的理解和文化認同。

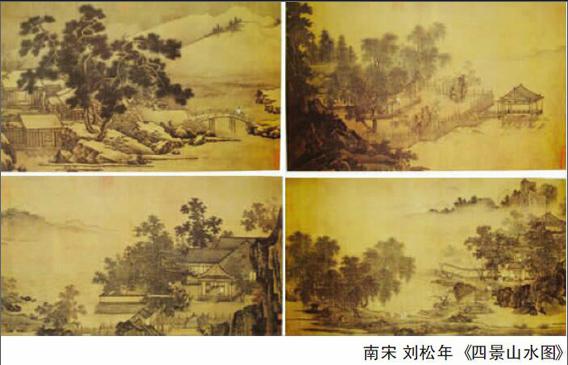

說到中國山水畫,就一定夾帶著關于詩情畫意的流露。正如蘇東坡稱贊王維的作品那樣“味摩潔之詩,詩中有畫,觀摩潔之畫,畫中有詩。”王維是一個大詩人,其實他也是一個開宗立派的大畫家,而他之所以成為南派畫家代表、文人畫的始祖,很大一個原因是他把山水畫和他的詩進行了有機結合,使每一幅畫既有詩的意境,也有畫的意韻,開創了一個新的水墨畫面貌。傳王維的《江山雪霽圖》表現的是冬雪里平遠的景色,客居房舍、點景的人物、江上的小舟等物都采用了概括的描繪。但在表現雪景上卻造成了一種富有詩意的境界,畫里頭的若干間屋舍錯落有致,被雪打掉葉子的數株枯樹,成束被安插在山間,寒意油然而生。這也像極了他的詩,一種凄清、空靈的境界躍然紙上。再如宋代的許多畫作,也都富有這樣詩意的表現。南宋畫家劉松年在他的《四景山水圖》里,不但把亭臺樓閣安設得當,設色這個部分也相當清雅溫潤,表現的是臨安一年四季的風景。而這四幅小景畫面,雖帶著不同的情愫,但還是對景色流露出一種深厚感情,也使人在畫中領略到不一樣的、如詩般的意境之美。而再往后馬遠、夏圭的作品以“馬一角,夏半邊”的繪畫風格,更是把中國畫的空靈含蓄的詩意之美發揮得淋漓盡致。

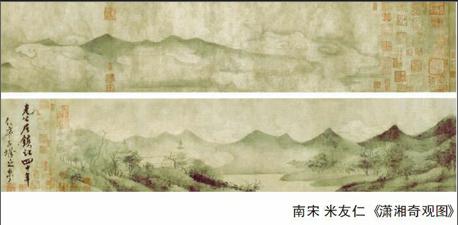

而在中國山水畫常體現出來的“三遠”法,宋人郭熙在《林泉高致》有這樣的論述:“山有三遠:自山下而仰山巔謂之高遠,自山前兒窺山后謂之深遠,自近山而望遠山謂之平遠。”其中郭熙還講道:“平遠之色有明有晦”“平遠之意沖融而縹縹緲緲”。宋人韓拙在《山水純全集·論山》中指出:“愚又論三遠者:有近岸廣水、曠闊遙山者,謂之闊遠;有煙霧溟溟、野水隔而仿佛不見者,謂之迷遠;景物至絕而微茫縹緲者,謂之幽遠。”南宋時期米友仁的山水代表作《瀟湘奇觀圖》,畫面峰巒連綿起伏,層巒疊嶂,煙云縈繞;茂林深處,被縹緲的云煙所籠罩,蒼蒼茫茫;林中房舍若隱若現;山石跟樹木都用水墨點染而成,渾然一體,有一種秀潤迷茫之感,使人觀之如入其境之中。連綿的山林秀潤多姿,煙霧溟朦縹緲,堪稱幽遠、迷遠的經典之作。而這種飄渺迷遠的氛圍之美,也屬于中國山水畫意境美的典范。

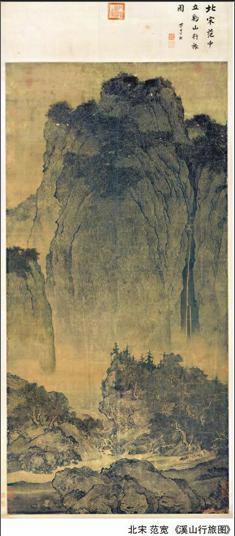

山水畫中講究山水勢之磅礴、廟堂之氣,也是深遠意境的一種體現。在郭熙《林泉高致》里有:“山水,大物也。人之看者須遠而觀之,方見得一障山川之形勢氣象。”表面看這是一種觀山水之法,而另一方面看,創造出觀賞大氣勢山水畫的另一套更直觀方法,使人置身于“可行、可望、可游、可居”的山水畫意境。譬如北宋范寬的《溪山行旅圖》,此圖雄壯渾厚的大山頭迎面聳立被置于畫面的重要位置,頂天立地,景象雄闊壯美、深厚峻拔,極具質感,使畫面氣勢恢宏,造成一種撼人心魄的視覺效果,成為一種氣勢逼人的雄渾意境。再如另一位大師關仝,他的山水畫被稱之為“關家山水”,他所描繪的山水,多以關陜一帶的風景為主題。如他的代表作《關山行旅圖》,表現的就是山林聳立,奇峰并聚的巍峨之勢,達到了“筆愈簡而氣愈壯,景愈少而意愈長”的意境,而這又是屬于山水畫中壯麗雄渾的恢宏之美。

在古代的中國山水畫里,包含了各色各樣的“意境”,不同的時代、不同的畫家,所對待的景物也是包含有不一樣的感情,同一山川,有些畫家因所在的國家常年戰亂,看到的是殘山剩水;而相比起來,身處盛世中的畫家,看到的則是雄渾壯闊的大好風光。正因為如此,每個畫家流露在紙上的情感都各不相同,技法表現也就千差萬別了。

在中國畫的教學上,要讓學生臨摹古畫,就要讓學生代入到畫者的情緒當中,代入到畫的“意境”中去,臨摹說的徹底一點, 就是重走歷史這條路, 近距離去體驗前人跟大師的心境,參透傳統中國畫里的精神內涵,用眼去觀察,用心去體驗,用手去感受前人作畫的那個時空, 通過技法臨摹到“意境”的進入,從而獲得形式技法語言上的豐富和內心情感的深切理解。

當你在接近真正意義上的中國傳統繪畫,走進大師及他們所在的那個時空,我們就會發現苦苦追尋藝術本質上的東西, 前人大師已經做到足夠極致了。而中國畫臨摹的這一過程,就是需要用一顆真誠的藝術之心、潛心深入的方法,以使得自己與前輩大師之間藝術和精神之間的距離拉近, 達到一種氣息的契合。李可染先生曾經說:“用最大的功力打進去, 用最大的勇氣打出來。”說的就是必須在傳統技法上下功夫, 掌握其中的精髓, 然而卻又要脫離這種淺層次的學習,“師古”而敢于去化, 臨習前人大師的目的在于“師其跡,更師其心”, 最終達到最佳的學習效果。

臨摹中國畫對初學者來說有技法上的啟迪,更是對于渴望形成個人繪畫語言及繪畫風格的藝術工作者,有著思想上的開拓與創新。臨摹大師的作品,從其營造的意境中理解其初心,也是能取得事半功倍的方法。特別是在中國畫的臨摹教學中,重視意境的導入,往往能使學生對于臨本的認識從表象的技法臨摹進入到心象的意境理解,這是掌握中國畫基本要質的最有效辦法。

作者單位:

韶關學院美術與設計學院