病毒性肝炎合并糖尿病的流行病學特點

汪金蘭+謝艷艷

[摘要] 目的 分析病毒性肝炎合并糖尿病的流行病學特點與影響因素,為病毒性肝炎合并糖尿病預防提供依據。方法 2016年2月—2017年2月,醫院感染科收治的病毒性肝炎患者295例,其中罹患糖尿病患者56例納入病例組,未罹患糖尿病的患者239例納入對照組。進行實驗室檢查、體格檢查、問卷調查,因素分析。結果 合并率18.98%(56/295),均為2型糖尿病。病例組男性、50歲以上、60歲以上、飲酒、吸煙、合并感染比重、年齡、病毒性肝炎病程高于對照組,病例組病毒復制控制率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。病例組與對照組WHR、BMI、SBP、DBP、TC、HDL-C、C-P、2h-CP、AST、ALT、GLB、AFP水平差異有統計學意義(P<0.05)。病程[OR=1.284,95%CI(1.305~4.737)]、合并感染[OR=1.772,95%CI(1.986~6.875)]、病毒復制控制[OR=0.875,95%CI(0.453~0.985 2)]、WHR[OR=5.68,95%CI(1.985~24.57)]、TC[OR=1.974,95%CI(1.875~9.472)]成為獨立危險因素,差異有統計學意義(P<0.05)。 結論 病毒性肝炎合并糖尿病高于普通人群,影響因素較多,需加強肝病、血脂的管理,控制體重。

[關鍵詞] 病毒性肝炎;糖尿病;流行病學;因素分析

[中圖分類號] R59 [文獻標識碼] A [文章編號] 1672-4062(2017)05(a)-0020-02

病毒性肝炎、糖尿病均為常見的慢性流行病,兩者合并并不少見,兩種疾病在流行病學、危險因素方面存在相似性。有報道,病毒性肝炎會導致脂質代謝紊亂,增加糖尿病發生風險,糖尿病本身反過來又會影響抗病毒治療效果。該研究嘗試分析病毒性肝炎合并糖尿病的流行病學特征,分析合并糖尿病的影響因素,為病毒性肝炎合并糖尿病預防提供依據,以2016年2月—2017年2月該院收治的295例患者為研究對象,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

以該院感染科收治的病毒性肝炎患者入組。納入標準:①慢性丙型、乙型病毒性肝炎,不排除合并其他類型的病毒肝炎,或兩者聯合;②臨床資料完整;③非急性期,如并發肝性腦病、器官衰竭,病情相對穩定,正在接收抗病毒治療;④知情同意。排除標準:①拒絕參與研究;②存在其他干擾檢驗的因素,如藥物原因導致的肝腎功能不良、急性腎損傷等;③特殊類型糖尿病,如妊娠糖尿病。入選對象295例,其中罹患糖尿病患者56例納入病例組,未罹患糖尿病的患者239例納入對照組。

1.2 方法

進行調查研究,主要包括兩部分:①流行病學調查,采用自行編制的問卷,調查患者的年齡、性別、病程;②調查患者一般資料,如疾病知曉情況以及病程、生活方式,如吸煙、飲酒情況等;③完成相關檢查,包括身高、體重、腰圍、臀圍、病程、血壓等,計算腰臀比(WHR)、體重指數(BMI),身高、體重使用醫用身高體重一體機測量。腰圍是指經臍部中心的水平圍長,在呼氣之末、吸氣未開始時測量,臀圍為臀部向后最突出部位的水平圍長,用軟尺測量。檢查需要在空腹狀態下開展。血壓檢查在9:00—11:00開展,采用歐姆龍血壓計測量坐位收縮壓(SBP)及舒張壓(DBP)。所有指標都連測3次取平均值。最后,還需要進行相關實驗室指標檢測,晨起空腹采集肘部靜脈血5 mL送檢驗科進行相關指標的檢測,使用雅培生化檢測儀進行生化檢測,血糖采用己糖激酶法,甘油三酯(TG)采用酶法,總膽固醇(TC)采用膽固醇氧化酶法,高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)采用直接法。同時檢測胰島功能的相關指標,考慮到許多患者已使用胰島素,以血清C肽水平為主,使用雅培檢測儀采用微粒子化學發光法檢測C肽。同時檢測患者的肝腎功能指標,包括丙氨酸氨基轉移酶(ALT)、天門冬氨酸氨基轉移酶(AST)、堿性磷酸酶(ALP)、凝血酶原時間(PT)等。

1.3 統計方法

采用SPSS 20.0統計學軟件進行統計學計算,身高、體重、腰圍比、實驗室指標、血壓等計量資料采用(Mena±SD)符號(x±s)表示,服從正態分布組間比較采用t檢驗,非正態分布或方差不齊時,采用中位數與四分衛距M(P25-P75)表示,非參數檢驗,性別、糖尿病發生采用率表示,采用χ2檢驗組間比較,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 基本情況與單因素分析

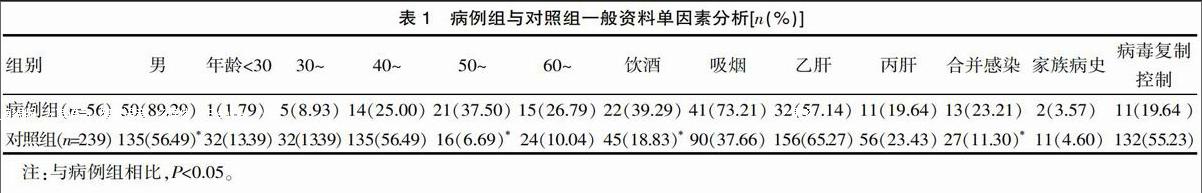

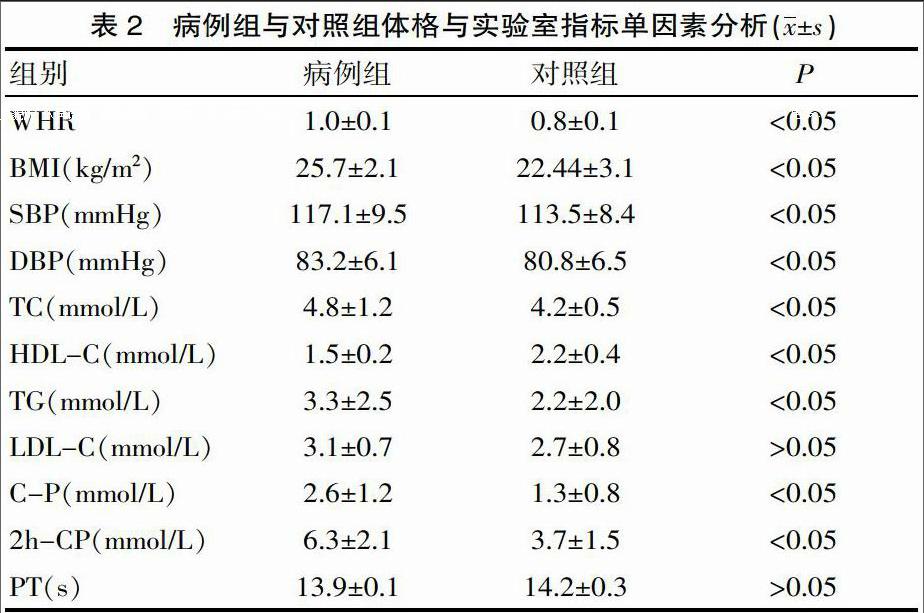

發生率18.98%(56/295),糖尿病均為2型糖尿病。病例組男性、50歲以上、60歲以上、飲酒、吸煙、合并感染比重高于對照組,病例組病毒復制控制率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。病例組年齡(56.3±9.4)歲、病毒性肝炎病程(3.3±1.5)年,高于對照組(43.2±5.8)歲、(8.3±1.2)個月,差異有統計學意義(P<0.05)。病例組與對照組WHR、BMI、SBP、DBP、TC、HDL-C、C-P、2h-CP、AST、ALT、GLB、AFP水平差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.2 多因素分析

將前文提到的年齡、性別、吸煙、飲酒、病毒性病程、混合感染肝炎、實驗室指標、體格指標作為自變量,計數資料是賦值為1,否賦值為2,計量資料采用原值賦值。將是否合并糖尿病作為因變量,合并賦值為1,未合并賦值為2,進行多因素Logistic回歸分析。病程[OR=1.284,95%CI(1.305~4.737)]、合并感染[OR=1.772,95%CI(1.986~6.875)]、病毒復制控制[OR=0.875,95%CI(0.453~0.9852)]、WHR[OR=5.68,95%CI(1.985~24.57)]、TC[OR=1.974,95%CI(1.875~9.472)]成為獨立危險因素,差異有統計學意義(P<0.05)。endprint

3 討論

一項meta分析集合了39個研究100 043例對象,結果肝移植術后糖尿病放射科27.61%,與年齡、性別、BMI、體重、移植前FPG、糖尿病家族病史、受體HCV感染等因素有關,對于病毒性肝炎合并糖尿病管理具有借鑒意義[1]。該研究中,病毒性肝炎合并糖尿病率率為18.98%(56/295),高于中國成人糖尿病12%,證實病毒性肝炎糖尿病發生風險更高[2]。研究顯示,病毒性肝炎合并糖尿病,與性別、年齡、不良生活方式、肝炎類型與病程、控制率、WHR、BMI、血壓、血脂、肝功能、脂質代謝等因素有關。研究顯示病程、合并感染、WHR、TC成為獨立危險因素,病毒復制控制成為保護因素。與普通的人群,糖尿病的危險因素存在相似性,體重、血脂代謝紊亂成為糖尿病公認的危險因素,影響患者肝臟、胰臟、心血管、神經內分泌系統的生理功能,導致脂質過氧化損失等一系列病理變化,導致β細胞損傷,從而增加糖尿病發生風險[3-4]。但對于肝炎患者而言,病程、合并感染會增加糖尿病發生風險,長病程患者容易并發肝硬化,組織纖維化水平加重,肝功能改變、脂質代謝紊亂風險上升,通過過氧脂質化損傷、微循環障礙等途徑介導β細胞功能減退[5-6]。合并感染者更容易出現肝功能減退,病情更嚴重,導致病情加重,糖尿病發生風險上升。

病毒性肝炎合并糖尿病高于普通人群,影響因素較多,需加強肝病、血脂的管理,控制體重。

[參考文獻]

[1] 魯華鵬,李津,王婧,等.肝移植術后糖尿病危險因素的 Meta分析[J].中國循證醫學雜志,2017,17(2):195-204.

[2] 中華醫學會糖尿病學分會.中國2型糖尿病防治指南(2013年版)[J].中華糖尿病雜志,2014,6(7):447-498.

[3] 王曉青,琚堅,胡敏敏,等.非酒精性脂肪肝病治療的研究進展[J].世界華人消化雜志,2014,22(10):1378-1383.

[4] 曹蕾.不同年齡脂肪肝與血糖血脂相關性的分析研究[J].疾病監測與控制雜志,2014,8(6):392-393.

[5] 項容,黃慧.2型糖尿病合并非酒精性脂肪肝與胰島素抵抗關系研究[J].實用糖尿病雜志,2016,12(6):34-35.

[6] 謝海豐.乙型肝炎肝硬化與糖代謝異常的臨床研究[J].中國當代醫藥,2012,19(14):48-49.endprint