《形狀與抗彎曲能力》教學設計

王晶雁

中圖分類號:G623.6 文獻標識碼:A 文章編號:1002-7661(2017)17-0046-02

一、教學目標

1.培養學生根據現象提出問題并進行實驗研究的能力;

2.培養學生實證的意識;

3.發展樂于動手、善于合作、不怕困難的品質,體驗獲得成功的喜悅;

4.明白節約資源的重要性。

二、教學重難點

1.教學重點:學生分組探究形狀與抗彎曲能力的關系的實驗。

2.教學難點:初步理解改變形狀其實就是增加了厚度,從而能夠提高材料的抗彎曲能力。

三、設計思路

1.原來教材中本課分為兩個活動

第一,先研究形狀與抗彎曲能力的關系。這個活動又可以分成兩個活動來運作。一是讓學生來做一做紙橋。二是測量紙橋的抗彎曲能力。第二,研究瓦楞紙板的形狀結構。研究瓦楞紙板不但可以加強對第一個活動的認識,而且可以讓學生感受到身邊的許多“視而不見”的科學現象,從而激勵學生去認識更多的、較復雜的形狀結構。

2.自己對活動的重新排序與整合

(1)以走過“自制紙橋”的游戲導入,激發孩子的興趣,接著引發他們思考,這種紙橋為何能承受如此大的壓力?我們來解剖觀察一下,從而發現瓦楞結構。再由瓦楞形狀延伸到其它形狀的紙橋研究。

(2)當學生做完實驗后,引發思考“為何紙的形狀改變后,會改變抗彎曲能力?”當學生作出推測后,現場讓他們進行測量,并估算出厚度增加的倍數,到此疑惑終被解開。

(3)最后再回到生活中找一找常見的不同形狀的薄板結構(原來教材中的第一個環節)。這堂課的設計是按照“質疑→探究→表達交流→測量驗證”的過程來進行的, 強調學生實證意識的培養。

四、教學準備

1.演示用的鋁合金窗的邊角料、PVC管等不同形狀的薄板材料。

2.每組1袋墊圈、5張同樣大小的紙、瓦楞紙(三層)每組一份、自制架紙橋的橋墩(口形PVC排線管,表面貼上防滑紙并固定橋距)兩個。

3.每組實驗記錄單一份。

4.ppt課件一份。

五、教學步驟

(一)引入

1.回憶:上節課中,你們小組搭的紙橋最多能承受幾枚墊圈?

2.游戲:看今天老師也搭了一個紙橋,誰能上來走過這個紙橋?

( 教師邀請學生走過包裝紙板搭成的紙橋上。)

3.質疑: 為何今天的紙橋,比起上節課的紙橋,有如此強的抗彎曲能力?

4.觀察:(教師發給每個小組一張瓦楞紙)引導學生觀察并剖開,研究它的內部結構,發現瓦楞結構。并請學生到黑板上畫一畫瓦楞形的橫截面。

5.對比未折過的紙橋,橫截面形狀為“一”字形。

6.揭題:看來,柔弱的紙通過改變形狀,具備了很強的抗彎曲能力。今天我們就來研究“形狀與抗彎曲能力”。(板書課題)

(二)實驗探究

1.提問:一張平展的紙形狀改變后,抗彎曲能力就會改變嗎?就以瓦楞紙為例,你能設計實驗來研究嗎?

抽生回答,并適時復習“對比實驗”的方法及注意事項:每張紙只折一次,不要反復使用,并只測試一次;橋墩距離不變;紙橋長度不變;輕放墊圈、放中間,以紙橋觸到桌面為止。

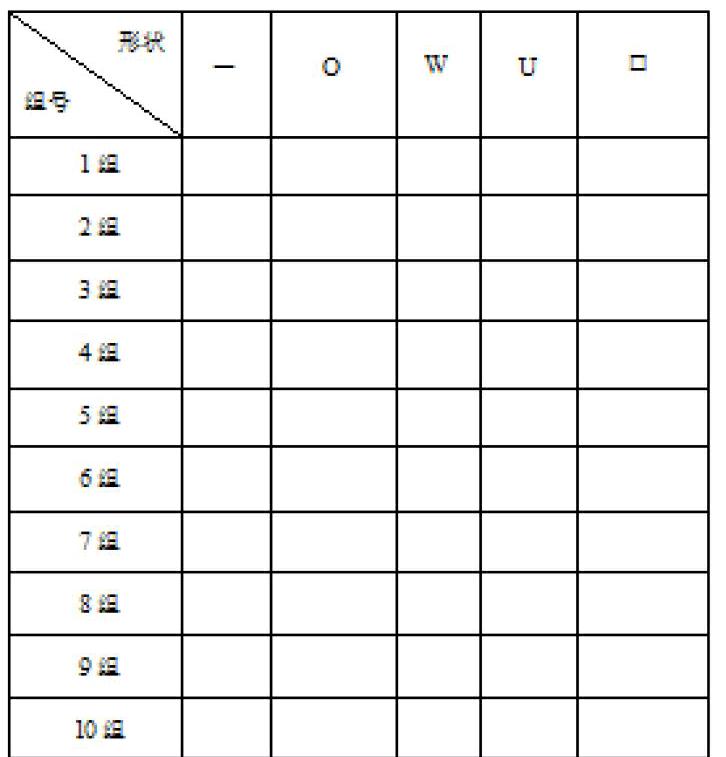

(教師適時板書五種紙橋的形狀:一 O W U 口)。

2.自主實驗:探究形狀與抗彎曲能力的關系

(1)各小組動手折出不同形狀的紙橋,并實驗:測試五種形狀紙橋能夠承受墊圈的數量。

(2)各小組記錄、共享數據,并貼在黑板上形成“各組實驗總表”。

(3)觀察數據,思考有何發現?原因是什么?

(4)分析數據、交流發現:改變材料的形狀,可以改變材料的抗彎曲能力。

3.思考:為何紙的形狀改變,會改變它的抗彎曲能力?

4.現場驗證:

介紹一張A4紙厚度為0.088毫米,測量一張改變形狀后的紙梁厚度,估算出厚度增加了幾倍。

進行對比,發現:把材料做成種形狀,雖然減少了材料的寬度,但卻相當于增加了材料的厚度。

5.節省資源教育:(演示)老師這里需要一百張A4紙厚度才能達到約1.0厘米,而今天同學們僅用了一張紙就能將厚度改變為1.0厘米左右,大大節省了資源。

(三)應用

1.課件及實物展示:生產生活中多種形狀的薄板形材料:角鋼、圓鋼管、槽鋼、口形鋼、瓦楞鋼板、工形鋼。

2.思考:它們應用在生活中的哪些地方?抽生答,教師用課件補充。

(四)啟示

一張柔弱的紙,通過改變形狀使自己變得堅固。在逆境中,我們如果能夠改變自己生活的形態,也能活得更加堅強。

(五)拓展:用剛才所折的材料,試著搭一個更加堅固的紙橋。endprint