山西大同東南鄉寺廟之碑銘與歷史*

[比]賀登崧 著 盧夢雅 賈美玉 譯

民俗研究

山西大同東南鄉寺廟之碑銘與歷史*

[比]賀登崧 著 盧夢雅 賈美玉 譯

致力于中國民間文化的調查與研究的比利時來華傳教士賀登崧,在進行漢語方言調查時,發現方言資料較難得到,而廟宇資料比比皆是,于是決定以廟宇為主,將西方“方言地理學”的一套方法論整個移植到廟宇、宗教、民俗上來,開創了“民俗地理學”之于中國的研究方法。在山西大同廟宇研究中,其首先對山西大同東南鄉現存所有的經幢、匾、紀念碑上的碑文以及鐘、香爐、磬等器物上的銘文進行了系統考察,利用碑銘還原寺院歷史、當地人口變遷史等情況,然后對所有寺廟進行梳理,以揭示寺廟與當地崇拜的關系,從中剖窺地區文化史、信仰史等。賀登崧在實地調查中不斷思考和總結研究范式,并在篇尾附上村落寺廟的考察問卷。可以說這是一次較為完整、細致、有探索性的通過村落寺廟還原地方歷史的研究,對我國當代民俗學、地方史學等仍然具有啟發和借鑒意義。

山西大同;寺廟;碑銘;民俗地理學

前言:考察地區概況

盡管我們對中國民俗文化的研究已取得持續進展,但仍缺乏對某一地區的各種主題的系統調查。本文旨在對中國崇拜場所的考察盡一份微薄之力。該研究的調查,確切地說并不是一項民俗研究,而僅僅是對大同市(位于山西省東北部)東南地區的當地歷史研究的一部分。我對這個城市東南鄉村里現存的所有碑文(紀念碑和經幢)和銘文(鐘、香爐、鑼等)進行了系統的調查。一年零八個月后(1941年7月底至1943年3月底),調查被迫中斷。因為不知何時才能重新開始調查,于是我將目前所搜集的材料交給了可能對此感興趣的民俗學專家。這些材料主要包括寺廟的歷史、建筑及選址。由于個人能力有限,圖像資料十分粗陋。

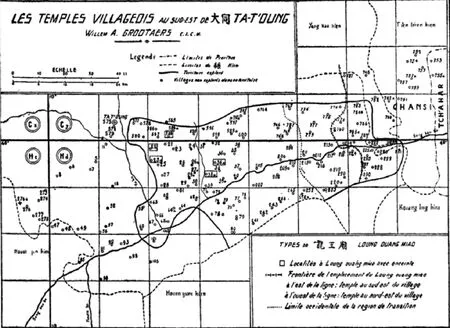

我所考察的這些村莊組成了一個結構緊密的整體(詳見地圖),106個村莊(除了兩個之外)都分布在大同縣內。考察區臨近該縣的南界。路況和天氣的糟糕使我錯過了11個村莊,我把這些地方在地圖上用圓圈標注出來。除了我調查過的106個村莊,還應加上我在另兩趟旅行中到訪過的村莊,分別位于該地區的西南和東北方向。這兩趟旅行又增加了34個鄉村,其中一部分位于鄰近的縣。因此,我親自參觀過的村莊總數應是140個①標注為Cy 737(累家莊),Cy746(下辛莊),Cy757a(雇家營)和Cy759(丁安營)的村莊由住在馬家皂(Cy755)的杰?艾萬思神父(J. Van Assche, C.I.C.M.)考察。后子口(Hd 80)是由修道院院長王履新考察的。他和我一樣,住在西冊田(Hd 210)。另外,還有P. Joos神父(考察了西冊田),M. Cattaert神父(許堡,Cy 766)和L. Claes神父(千千村,Hd 29)為我提供了許多幫助,包括初步的探索和后期的指導。我要對他們表示誠摯的感謝。我用圓圈標注出來的那些處在考察區之外的村莊,和我所介紹的調查沒有關系。之所以標注出來是為司禮義神父(Paul Serruys, C. I. C. M.)的同期研究提供參考。。大同外的18個村莊分布情況如下:西南角懷仁縣2個,東北角陽高縣5個、天鎮縣9個、陽原縣2個。大同市內共有122個。

大同縣村莊總計483個,我親訪的村莊約占1/4。在我走訪過的村莊里,供奉、祭祀大致相同,所參觀過的寺廟也大致形近,沒有多少實質性差別,下面將分別對這些寺廟進行詳述。需要注意的是,我所走訪過的村莊都位于平原上。因此山區的村莊肯定會有一些差別,大同北部和西北部山區有較多村落。

以下是已考察村莊的完整列表,所有村莊都位于大同。星號*表示不在任何一個村莊的寺廟。和當地方言不同的發音,均在括號內標出。

C y:575,大同;576,瓦窯村;577,水泊寺;578,石家寨;579,石河河;580,西王莊;585,獨樹村;586,蔚州疃;586 a,倍加皂;587,東王莊;588,解莊;590,大坊城;595,李家乾莊;* 597 a,昊天寺;599,西坪;* 599 a,告車嶺;600,瓜園;737,累家莊;746,下辛莊;752,右所窯;753,范家窯;754,袁家皂;755,馬家皂;755 a,大沙溝;757,槍架營;757 a,雇家營;759,丁安營;764,淺井;765,集仁;766,許堡;767,蕭家窯子頭;768,西水地;769,東水地;774,上莊;775,西小村;776,東小村;777,下莊;778,神泉堡;779,楊老窊;780,神泉寺;782,趙家村;782 a,西灣;783,上馬澗;786,孫啟莊;789,西堰頭;789 a,莊兒窊;791,漫流堡。

H c:273,郝家莊;274,小營村;276,榆林;* 276 a,禪房寺;277,秦城;278,王家堡。

H d:5,東韓嶺;6,落里灣;7,東西河;8,墻匡堡;11,魏辛莊;18,毛皂;21,馬連莊;22,西谷莊;23,安六莊;25,侯大莊;25 a,小堡子;26,崔家莊;27,當流莊;28,堿鋪;29,千千村;30,米莊;34,北石川;35,南石川;36,東紫峰;36 a,西紫峰;37,西沙窩;38,吳家窊;38 a,陳莊;39,籐家溝;39 a,魚兒澗;47,柳東營村;48,東作里;49,南米莊;52,小監房;53,安市村;57,馬辛莊;58,馬港子;60,大堿坊;61,杜莊;62,常安村;62 a,王家堡;63,落鎮營;64,馬家會;64 a,鋪子上;66,利仁皂;67,海子窊;67 a,營家堡;69,吉家莊;71,馬家南坡;72,梁莊;73,桃花莊;74,場;75,峰峪;76,楊莊;77,委冊;78,東馬莊;78 a,孫家港;79,胡家窯子頭;80,后子口;86,神嘴窩;91,東辛橋;92,清水灣,馬莊;93,仝家莊;95,王澗疃;98,張家堡;101,小橋;103,北棟莊;204,南水地;205,東沙窩;206,于家寨;207,徐疃;208,秦城;209,南坨子;210,西冊田;* 210 a,普濟橋;211,灘頭村;212,鵝毛;213,講理;214,蔚家小堡;215,補村;216,貴仁;217,興莊;* 217 a,龍門橋;218,東冊田;219,友宰;220,坊城;220 a,大蔚口;221,東施家會;222,東堰頭;223,小石莊;224,亂石;225,梁家營;225 a,曹家莊;226,大馬營;227,龍堡村;228,榆林;229,敖石;230,秋林;241,東浮頭;242,小王;243,路半溝;244,黎峪;245,大王窯;252,大王;* 252 a,琉璃洞;253,疃堡。

一、寺廟綜述

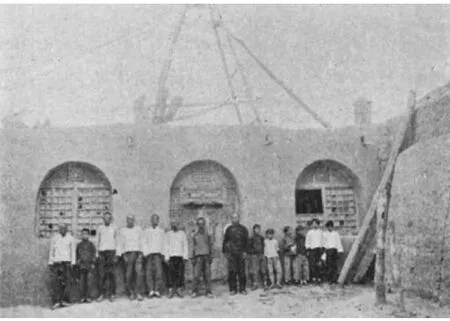

寺廟與當地民居極易區分。普通百姓住在黃土砌成的窯洞中,這種房屋由并列結構的“窯”支撐,通常三間房屋并列一排,中間的窯構成客廳,其他兩間就是起居室。黃土砌成略微傾斜的房頂,其他材質填充表面的縫隙(參見照片一,請自行忽略房頂的腳手架)。民居坐北朝南,其他房間依院墻而建,每個房間都有支架搭成的平坦房頂,并由黃土填補空隙。只有極少家庭搭建一個傾斜房頂的主樓①B. Laufer,Zur Kulturhistorischen Stellung der Chinesische Proviriz Shansi, Anthropos, V, 1910, pp. 187-203(勞弗爾,《山西省在中國的歷史地位》)。勞弗爾認為,黃土砌拱的房子要比磚房頂的房子新,但就現有的對中國民居類型的調查信息來說,下定論還為時尚早。在我們所居住的區域,黃土房僅僅是在峭壁上所開鑿的居所,絕大部分居民、就連最有錢的人也住在這種建筑中。這種現象不僅出現在勞弗爾所描述的沒有獨立行政權的村莊,更體現在絕大部分村落中。村北一條明顯界限的另一端,黃土房竟完全消失不見。這條界限位于我們地圖的東北角,但是由于長度不明,對區域研究價值不大,我們并未將它明確指出。。

相反,時常見到一些富裕家庭用瓦片蓋兩個傾斜的房頂,其中朝向北面的房頂長度更短。這種被稱為“瓦房”的建筑是村中一種財富的象征。而供奉之地——寺廟就是依照瓦房的樣子而建。

在詳細介紹普通寺廟的類型之前,先來看幾個特例。

我只見過一座寺廟是全部由黃土所砌窯洞組成的,該寺名為“禪房寺”,位于山的西側,編號276 a①這些數字是基于一套全中國都實行的系統,利用經緯度給房屋編號,從而為地理語言學提供材料支持。詳見賀登崧于1943年出版的《中國地理語言學》,第140—143頁(W. A. Grootaers, “La Geographie linguistique en Chine”, Monumenta Serica, VIII, 1943, pp. 140-143.)。。據大同府歷史②詳見吳輔宏于1782年出版的《大同府志》,k. 15, f. 23 v° 。記載,這座古寺院建于唐代天寶年間(742-755),曾經有一位虔誠的修道士想將其重修。該寺僅有的遺跡是一座追溯到遼代③該日期由《大同府志》提供,但無記載確認這兩個年份。從現代寺廟北部一座僧墓的幢上發現了最早的銘文記載,時間為1509年8月30日。對于這項研究的日期,我們無需每次都對應以中國年代。當有幾個并存朝代時,應參考以下表格查閱年代在大同一帶的起止日期,并不一定與官方日期相一致。在大同一帶,從未發現任何唐代的器物,宋代也未占領此地區,只在幾次軍事出征時經過此處數月。之后就是:遼,936-1124(官方記載:907-1125);金,1125-1215(官方記載:1115-1234);元,1215-1368(官方記載:1206-1368)。1939年9月1日,蒙疆政府開啟了稱為“成吉”的時代。1939年,即成吉思汗即位(1206年)后的734年。在研究寺廟的過程中,該日期我曾見過三次。的高達11米的塔,位于距山頂約400米的東南方,俯瞰廣闊平原。那位修道士的修繕工作開始于1902年,但由于缺少做支架的木頭,于是采用了當地的窯洞式建筑,由此形成了這一特例。

照片一:窯洞式民居

照片二:五道廟

照片三:關帝廟

照片四:龍王廟

照片五:真武廟

淺井(C y 764)“龍王廟”(村東南角)、黎峪(H d 244)“雷公廟”(南部一千公里外的山谷處)及馬家皂(C y 755)“八靈廟”(位于西北部山嶺)的情況也十分特殊。以上三座寺廟運用了一種更為精巧的模式:拱頂只由一支拱架橫向放置而成,門開口朝向側方一堵隔墻。隔墻是為了抵御分離力而用土塊或山中剛開采的石頭砌成的厚重墻體。八靈廟的隔墻厚度為1.25米,其他兩座寺廟測得為1米。龍王廟有兩扇門,無窗口,其他兩座均有一扇拱架搭成的門和幾扇小窗。沒有找到任何碑銘記載龍王廟的建廟時間。在雷公廟,我們發現了一座1793年的石碑,是廟中發現的距今最久遠的時間;在八靈廟的門上記載著1562年修繕的信息。

現在來描述普通寺廟。正如我們上面所講,普通寺廟與富裕家庭的住宅十分相像。

這種普通寺廟是一種用磚砌成的、有兩片瓦屋頂的建筑(屋脊四角還有陶制動物裝飾)。它們與普通民居的區別體現在以下幾點:1.寺廟有著狹長的擋雨披檐,架在四個柱子上,懸于下方的窄石臺之上;2.窗子是由垂直的木棍支撐,從里面用紙糊住。(普通民房是用粗麻布糊窗,一部分是活動的,中間有一塊玻璃);3.其中一間房屋是完整空間,三個開間中沒有隔斷;4.屋頂有更多裝飾。

最有特點的部分要數梁柱間的臺子。這種臺子只出現在僅有一間開間的寺廟中,并且只有兩根依墻而建的梁柱支撐房檐。只有在那些屋脊距離地面1米或1.5米的寺廟中才不見梁柱的蹤影,但臺子依舊可見。(對比照片二和照片三)

側房直接取決于寺廟的重要性,下面我們來看它們的排序原則:1、東邊,由四個柱子支撐的房頂遮蓋著一口鐘,西邊有時是相同范式的屋頂庇護著一座紀念碑;2、一兩間位置稍后的矮房延伸了主體建筑,里面供奉著次等神靈,看護者也住在這里;3、村里的戲臺搭在主樓正對面,坐南朝北,通常有三個開間,沒有門臉。房頂向前延伸連接著另一個相同寬度的房頂,同時也由四根柱子支撐。一般來說村里只有一個戲臺(偶有兩個)(參見照片四);4、東西兩側是側樓,它們的數量和用途取決于寺廟的財力。如果是有和尚常住的寺院就更加繁盛,有系列修行課程及恢宏建筑,對此最精彩的描述是艾術華于1937年在哥本哈根發表的《中國的佛教寺院》(Prip-Moeller, Buddhist Monasteries in China, Copenhague, 1937),但是下面我們會看到,這樣的寺院在村莊里實際上是不存在的。

寺廟人員

著名的上華嚴寺和下華嚴寺是我在大同市槍架營(Cy 575)考察地區中寺院生活保存最完整的僅有的兩座寺院①一些中國和日本的學者已經對這兩座寺廟的雕像與壁畫做過深入的研究,此處不做贅述。。這些鄉村寺廟中,有些還保持著寺院生活的原始狀態:圣泉寺(Hd 253),兩個和尚;昊天寺(Cy 597a),四個和尚;湧泉寺(Cy 780),兩個和尚;普濟寺(Hd 215),一個和尚;禪房寺(Hc 276a),一個和尚。落鎮營(Hd 63)和楊老窊(Cy 779)的兩座道觀各有一個道士;Hd 253有一個小尼姑庵,住有一個尼姑②有些未在此處列出,因為其中大多為化緣和尚,在我到訪之時未與其謀面。。

在大多數村莊中,主要的寺廟仍設有半僧半丐的看門人,他們時而身著僧服,散漫怠惰。個別情況下,我也遇到過家境富裕的俗家弟子,在這里虔誠地度過人生的最后幾年。然而,在我所參觀的401座寺廟中,大部分都已荒無人跡。由于寺廟歸村里所有,村主任會命人在這里舉辦廟會,設立香火錢來維持正常的供奉。

形象

關于中國鄉村寺廟的宗教肖像情況,我只用文字幾乎給不出什么信息。當然,我會介紹每個類型寺廟的詳細特點。此處,我只對雕塑所用的材料稍作提及。這些雕塑出自被稱為“畫匠”的當地手工藝人之手,同時他們還是雕刻家、壁畫家及裝飾家(他們負責葬禮和新年時房子的畫作及裝飾)。他們所用來雕塑的原料都取材于當地:在泥中加入碎稻草,把混合物固定在粗糙的方梁上;兩條木棍充當胳膊的骨架;雕塑出形狀后上彩繪。

事實上,這些作品并非全部充滿藝術感。我曾看過一些給我留下深刻印象的現實派雕塑,實在不敢恭維。但是在大同看到過的雕塑則屬例外。流傳數百年的樣式在這些村子里不斷被模仿,毫無創新。然而1941年,一位當地手工匠模仿云岡石窟中最出色的雕塑之一,從而引入了一種新式雕塑。這是一尊觀音,位于曹夫樓側樓,御河岸邊,正對大同市。還有一幅出色的具有印度風格的觀音壁畫,位于東作里(Hd 48.I1)的一座廢棄的寺廟里。

另外,還有一些石像,當然數目很少。令人吃驚的是,這些大人物墓穴上的石像在當地盡人皆知。我還看到了位于Hd 252和Hd 227的白龍王廟里的龍王石像。

所有寺廟里都有壁畫。有些情況下,這些畫像是廟里的唯一崇拜形象(詳見下文中對龍王廟的描述);當地畫匠用代代相傳的模式創作出這些作品。畫家方希圣(E. Van Genechten, C.I.C.M.)曾仔細研究過具有鄉村壁畫特色的樣本(位于西水地Cy 768的龍王廟壁畫),結果他發現這正是清朝時期沿用的傳統類型,從中可見唐朝的圖樣在某些地方一直沿用至明朝。

二、寺廟碑銘

在寺院里,我們通常可以看到一些許愿或紀念性的銘文,這些文字能使人了解寺院的建造或修繕情況以及其捐助者。這些銘文提供了有關寺院、地區歷史甚至整個歷史發展的珍貴資料。①以下寺院銘文提供的資料不予考慮:1. 有關大同市的銘文。過量的銘文會影響整體把握;2. 有關11個村莊的銘文(西谷莊、侯大莊、小堡子、當流莊、堿堡、安市村、落鎮營、海子窊、吉家莊、王澗疃、小橋;Hd 22,25,25a,27,28,53,63,67,69,95,101)。有關這些寺廟的記錄以及其遺址被保留下來,但是有關銘文的記錄已經在先前的旅途中丟失。

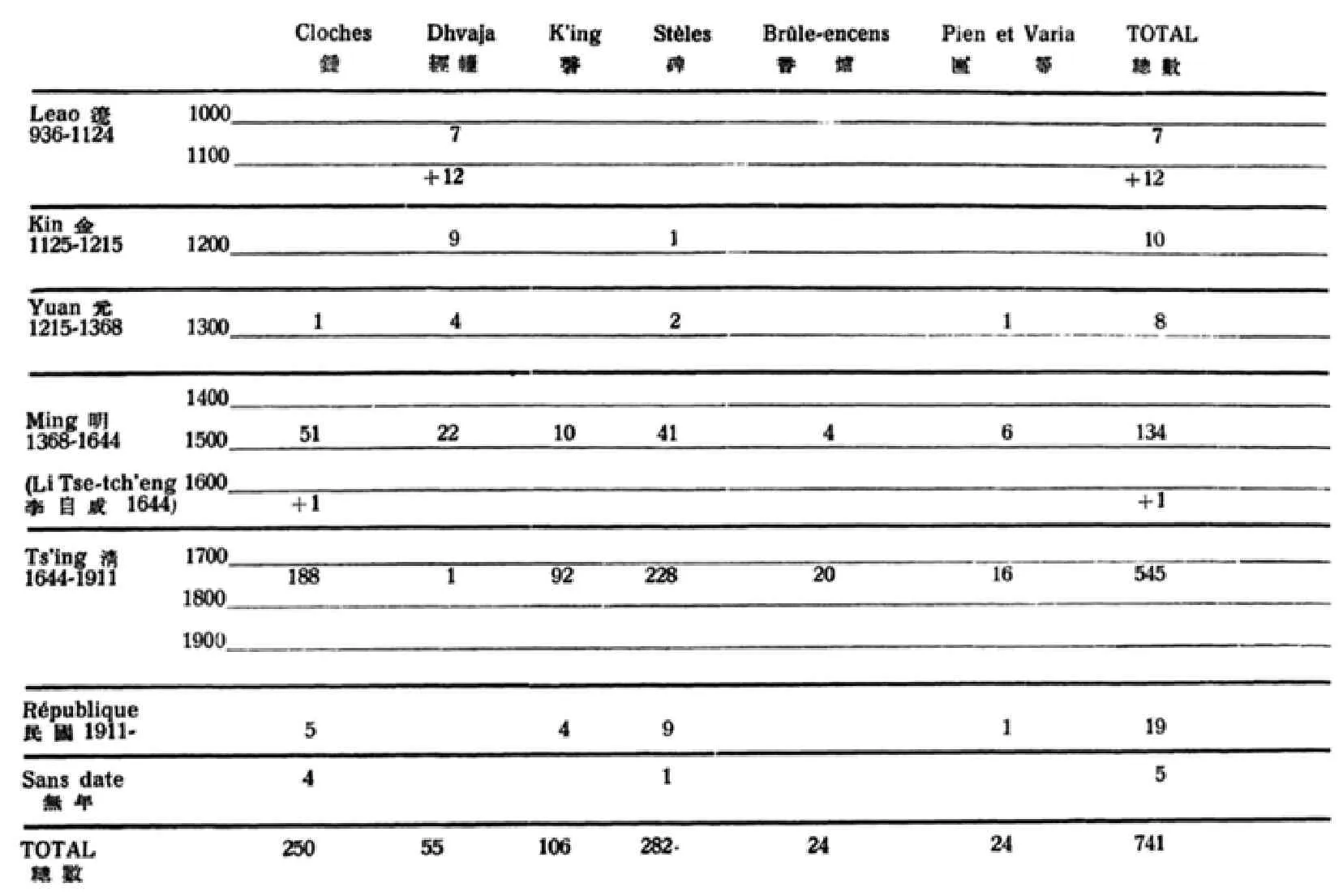

圖標顯示了作者記錄的當地的鐘、經幢、磬、碑、香爐、匾的建造年代及數量分布。

(一) 鐘

所有寺廟無一例外地會有至少一個鐘,但五道廟例外。五道廟規模很小,甚至連銘文也沒有。

那些小鐘懸掛在主樓屋檐下的橫梁上,位于門的右側(東邊)(見照片二)。一個大鐘懸掛在中央庭院東側架在四根縱梁的屋頂上。四根縱梁間用磚塊砌成矮墻,其中朝向寺廟院子的西側墻打開。寺廟越重要,高度越高。可是,專門有一層鐘樓且有臺階通達至該層的寺廟,在本地區是比較罕見的,而在北京的大寺廟這種鐘樓卻很常見。這里只有位于漫流堡(Cy 791)的佛殿有這種式樣的鐘樓。

我記錄了250個鐘。其中,只有4個日期不明或看不清①記錄集仁莊龍神宮廟(Cy 765)的鐘的日期比較奇怪,以下是當時的記錄“大順永昌元年甲申四月二十八日”,即1644年六月二日,指李自成建立的短命王朝時期。1644年二月八日在西安府確定國號與年號,1644年四月十三日李自成攻下大同,此鐘鑄于四月中旬到五月初。五月四日李自成被迫離開北京。詳見趙宗復《李自成叛亂史略》,Historical Annual(燕京),1937年第2期,145-149頁。另外一些作者給出七月六日這個日期,詳見《清史稿》(全四冊),郝愛禮著《論明末的李自成和張獻忠》,《亞洲專刊》第2期(Erich Hauer, Ein Beitrage zum Ende der Ming Dynastie,),1925年7月-10月刊,第482 和494頁。。只有位于大王(Hd 252)的元朝寺廟的一口鐘在五十年前被挖掘出土,后被掛在村東山坡上的小廟中。然而,上面的銘文卻顯示它屬于村南的一個大廟。

下面的表格顯示:這些鐘一般會比寺院的其他建筑(經幢除外)古老。在所有鐘里,21%鑄于清朝以前,只有15%的石碑建造時間與此相當。這種現象起因便是信眾的虛榮心。修繕寺廟時,所有出資者都想在石碑上留下自己的名字。所以之前的石碑便被重新打造或掩埋,然后豎立新的石碑。

鐘上空間太小,所以銘文不長而且字跡不清晰,因此修復意義不大。銘文分為相等的幾塊,兩部分在高處,四處或六處在圓周上。內容包含:1) 日期;2) 寺廟準確位置:省、市、縣區、村莊與寺廟的名字;3) 捐助人短名單,少有外村人;4) 鑄工名字及其地址。

最后一點提供了當地重要地點的珍貴資料。這些鐘鑄于南山腳下的渾源,是當地的經濟中心。桑乾河南北兩岸的村莊分成兩個區域。從秦城(Hd 208)位置開始,東部的鐘鑄于東井集(Cy 788),而西部大同市是鐘的生產地(Cy 575)。西南部的村莊直到墻匡堡(Hd 8),甚至東辛橋(Hd 91),全都要依賴大同市。往南一些,盡管懷仁是最近的縣城,但實際情況并非如我們所想,鐘并不是全部在此地鑄造。當地有一口鑄于太原的鐘,位于榆林(Hc 276,鑄于1599年),還有幾口鑄于榆次。太原是省會,位于南方,距離250公里;榆次在東南方,還要遠30公里。當了解到二十多年前,所有大同、陽高和天鎮三個地方的鍬產于榆次時,便會明白這種現象的原因。運送鍬的騾馬車經由鷹縣(懷仁東南方四十五里或二十七公里)的道路到達大同平原,榆次的冶鐵產品主要在此地區銷售,因此一些村莊在榆次鑄鐘也合乎情理,而且最晚從十六世紀就已開始,1599年鑄造的鐘便可證明。無需準確劃定這些地區中心的輻射范圍,因為在一定時間段內,當地非常有名的鑄鐘匠會有從遠方慕名而來的顧客。我后悔當時沒有仔細記錄銘刻在鐘上的鑄鐘匠的名字,因為這可以為確定銘文的時間提供重要信息②位于大同東南方幾百米的地方鑄有一尊鐵牛,具體時期尚不能確定,當地關于這尊鐵牛的來歷眾說紛紜。耶穌會士張誠,1697年三月九日經由大同,記載了御河上一座橋并補充道:“橋的四角各有一尊鐵牛”(見杜赫德《中華帝國通志》,第四卷,449-450頁)。十九世紀初橋被拆除后,僅存的一尊鐵牛被安放到現在的地方。此橋建于1324年,1580年修繕。只有通過鐵牛身上留下的鑄造者的名字才能推測鑄造時間。。

(二) 經幢

經幢為高達60到90厘米高的柱子,上面刻有經文,以緬懷逝者,是寺里最古老的建筑,一般建在殿堂前庭院之中。頂部盛著香灰,信徒可以不斷在里面焚香。雖然位置顯眼,但這些經幢很難被人發覺,至少上面的銘文極不顯眼。當我拓這些文字的時候,身旁的村民都很驚訝,對于其他類型的銘文并無這種情況出現③即使專家也很難發現這些銘文。“中國營造學社”的建筑師曾對大同上寺和下寺做過深入的研究,結果只發現了上寺的銘文,而可追溯至1095年的下寺銘文卻沒被發覺。必須承認如果不是提前知道,我得需要兩個月來發現我差點錯過的經幢銘文。。這些建造歷史悠久的經幢成為研究當地歷史的最寶貴的資料。然而直到今天,碑銘文集①這些碑銘學文集至多給出經幢數目及偶見其建造日期。王昶所編《金石萃編》(著于1805年,共160卷)一書并未給出有關經幢的任何詳細信息。王言的《金石萃編補略》(著于1850年,共兩卷)共收錄66座唐代經幢,但只列出一個。黃本驥《金石萃編補目》(著于1851年,共三卷)記載了78座并記錄了其建造日期及地址。然而此書只列出三座遼代經幢。即使是專門記載禪寺的書籍也并不能提供更多信息。胡聘之所撰《山右石刻叢編》(完成于1901年),雖然記錄了一些經幢,但數量遠遠不夠。另外也沒有上文中提到的大同大寺里的兩座經幢。盡管文集不夠完整,但仍能從中獲得十分珍貴的資料。比如能在此書中發現以下詳細信息:在一尊1280年的經幢上刻著隰州一戶劉姓人家的家譜,包含上下五代人,還刻有其在祖籍所在地延安府延州縣的歷史。張煦在《山西通志》(著于1890年,共184卷)一書中對經幢也有相關記載,其中全省共計59座。對于我所研究時期(遼、金、元朝),本書列出18座(此處還不包括大同的),其中五座資料記載相對完整。另外在大同的一隅,我共發現了106個村莊里的33座,大同市共有483個村莊。經幢數目龐大,并沒有得到研究。至今為止最長的記錄當屬葉恭彝在1929年第三期《國立北平圖書館月刊》第3期,第381—400頁; 第4期,第515—534頁上發表的研究成果。該研究共列出996座經幢,其中唐代338座,宋164座,遼52座,金123座,元67座,明朝6座。這個比例跟我的記錄大致一致。葉恭彝在表中給出部分經幢的建造地址與建造者,卻幾乎沒有給出文字內容。我們應當歸咎于這些作品,而其作者卻是無可非議的。在這個領域仍然有許多東西需要研究。在古地名學和古代政治的變遷方面,其成果會為人口及其遷徙歷史的研究提供必要資料。中也很少記載有相關資料。僅有的記錄也只是給出了建造時間。因此,熱切希望以后不會再忽略柱上提及的地名及造幢者的名字。②根據經幢上的銘文,我大致還原出位于桑干河南的大同東南鄉村的歷史。同時這些銘文對于當地語言的研究意義重大,成果收錄于《華裔學志》第十卷,《漢語方言地理學》第二部分以及《方言區劃》,共十卷,1945年著,第389—426頁。

除了時間和專有名詞,經幢上也會有部分位置刻著經文,有的用梵語③《陽原縣志》(共18卷,著于1935年)作者李泰棻曾寫道,鑒于當地經幢數目龐大,他本想進行一項調查并將這些經幢悉數記錄在書中,然而時代戰亂未能使其完成夙愿。于是,他只在書的開頭放上三座經幢刻有梵語銘文的拓本,并補充道:“文字用契丹語寫成,也被叫做Djurěen。”盡管這種說法有誤,這本書仍為典范之作。,有的用音譯過來的漢語,或者漢語譯文。來自日本京都的同行J. Spae, C.I.C.M.神父曾寫信告訴我,因為經文的篆刻時間相對于經幢的建造時間相對較晚,所以這些經文對佛學研究意義不大。

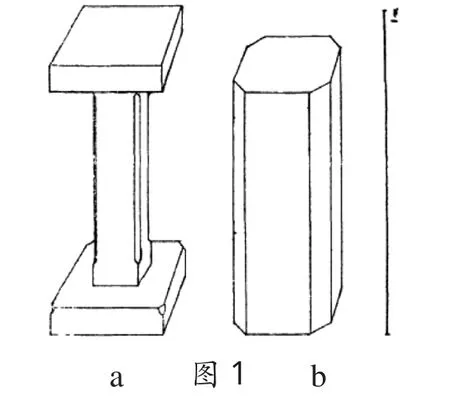

當地經幢分為外形截然不同的兩種:

1.遼金經幢,見圖1 b,有八個側面,其中四面略窄,棱角規則,底部與頂部無凸起。其中保存完整的頂部還有蓮花裝飾。小王村(Hd 242)有一座(追溯至1005年)經幢高達三米,上下三層,飾有花卉及菩薩浮雕。在遼、金的經幢上,會有大段的銘文和題詞,面積大的面上有八到十二行,面積小的面上有二到四行。

2.明代經幢體積更小,只有四面,棱角均削平,斜切處與棱距離兩三公分,幢頂和幢座都是方形石塊,體積比幢身稍大,無裝飾。幢身上銘文段落短小,給出經幢樹立日期,偶爾也會有寺廟名字。

確切來講,明代這種柱子不再屬于經幢,因為上面不再銘刻經文。另外還會發現一些奇怪的變化:一座建于1532年的經幢(西坪,Cy 599)上刻有八卦,各個面寬度相同;三座經幢,疃堡的經幢(Hd253)建于正德年間(1506-1521),大坊城(Cy590)和東冊田(Hd218)的經幢沒有標明時間,但兩者完全相同,刻有統帥人們的四大儒家信條:天地、日月、帝王、父母。

我記錄了30座第一類(遼、金)經幢:

遼代:

金:

元代:

日期不詳(遼、金類型)的經幢:北石川(Hd34)、東紫峰(Hd36)、常安村(Hd62)、馬家南坡(H d 71)、秋林(Hd230,兩座)和大王(Hd252)、水泊寺(Cy577)、 上莊(Cy774)、神泉堡(Cy778)和神泉寺(Cy780)。

過渡時期的四角經幢,建于1297年,位于坊城(Hd220)。因為明代經幢不具特色,所以不必再列出其建造時間及地點。根據朝代劃分,元朝1座,明代22座,清代1座。到1600年當地不再盛行建造經幢,不過后來又建造了兩座,分別在1623年(榆林,Hd228)和1856年(興莊,H d 217)。

由于建造年代久遠,無人問津,這些經幢幾乎無跡可尋。歷次修繕過后,寺廟的地面抬高,經幢便被部分埋入地下,此后便被用作招財香爐,如水泊寺(Cy577)和馬家南坡(Hd71),建造日期被掩埋。另外一個在1942年一堵土墻部分崩塌之時被發掘(神泉堡,Cy778)。此外,還有一部分被棄置在不起眼的角落,竟被用作磨刀石(神泉寺,Cy780)!

一般要在當地呆很長時間才能發現所有年代久遠的經幢,因為我們需要居民們的積極配合。只有當他們了解我沒有不正當的企圖時,他們才會告訴我經幢的位置。總共記錄了在我住所西冊田(H d 210)周邊發現的19座遼、金經幢,在其他調查地區只發現了11座,其中6座要歸功于村民的積極配合。

哪種寺廟里發現經幢的幾率更大呢?當然是村里最古老的寺廟,加上石碑上提供的信息,我們就能確定當地年代最久遠的寺廟(詳見下文中對寺廟的描述)。

(三) 磬

磬在古漢語中指懸掛的石質打擊樂器,用于古代樂隊演奏。磬是一種缽狀物,用銅鐵鑄成①根據我目前的了解,我尚不能證實這種有關磬的說法,只是在C. Fen, 5000 Characters(《漢語5000詞》)中給出“inverted bell”的釋義。《淮南子》“賢冥”篇第39頁(學生國學叢書,商務印書館,1934年)出現了這個字用作“空”的意思。但是,我們發現了“引磬”這種叫法,來指用于控制誦經節奏的木魚,跟本文提到的磬用途相似。,開口向上,被放在寺廟的桌子上,佛像香爐右側(東邊)。大型的磬直徑可達80公分,置于門右側大殿屋檐下木架上,磬上通常會有圓孔。其他的磬底部會放橢圓形草墊,以防歪倒在桌上。

磬上的銘文很短,只包含時間、地名和寺院名、重量、鑄造者、有時還要一兩個捐助者的名字。而小型的磬一般只刻有時間。磬有時會被人們從一座寺廟移到另一座,或者移到另一個村。

我總共記錄了106個磬,其中只有10個鑄于明代,最老的可追溯至1515年(漫流堡,Cy791),1537年和1567年(許堡,Cy766)。1585至1605年期間的有6個,另外7個都鑄于隨后的一個世紀。1725年以后,磬在當地才開始變多,數目達90個。但因為鑄造時間晚加上銘文較短,這些磬并沒有太大的歷史資料價值。

(四) 碑

碑身為長方形豎石,上面刻鐫一座寺廟的建立與修繕。寺廟屬于市鎮所有,所以碑文內容與整個市鎮相關,跟寺廟卻并無關聯。我曾看到過兩座禁賭碑,碑文是全村村民對于禁賭的鄭重承諾。還有另外一處碑(利仁皂,Hd66),上面刻錄一份與鄰村簽訂的關于灌溉渠改道的協議。

當寺廟里只有一座碑時,它的位置通常是大殿前院內西側,與鐘對稱分布,碑身朝向鐘。有時碑被立在石碑亭下,亭身由四根柱子及瓦頂構成,而鐘通常被放在鐘亭。鼓沒有像北京大型寺廟那樣,被放在鐘樓對面的鼓樓里(除了大同上華殿寺)。

鐘有時被掛在東邊屋檐下,碑也一樣,但它的位置在西側。立新碑的時候,最古老的碑并不會被掩埋或拆除。新碑與舊碑在大殿前相鄰而立,碑身始終向東。有時,碑群會被置于一條長廊下面,如吉家莊(Hd69)、許堡(Cy766)和下莊(Cy778)。

我總共記錄了282座各個村莊里的碑,還有大同市的40座(不完全記載)。大同市(Cy575)是唯一一處發現三座早期的碑的地方,分別建于1162年(金代)、1273年(元朝)以及1396年(明朝)。鄉村寺廟中,早于1450年的只有建于1347年的一座(友宰,Hd219)。其他碑分布時間如下:

上表很清晰地顯示出這些碑在歷次重修中被拆除的情況,并且列出了鐘的數量來說明鐘和碑不同的處理方式。

鄉村寺廟的碑有以下兩種:

分為1521年(正德年間1506-1521末年)之前與1522年(嘉靖年間1522-1566)初年后兩種類型。較早的類型(見圖2 a)有12座,碑身寬厚,呈矮胖型。在該地區,這類碑用采自南部山區的泛白的砂巖石料打磨制成。較晚的類型(見圖2 b)尺寸與前面一種不同,其碑身更高更窄,碑首或像第一種那樣成圓形,或呈四邊形,上有龍盤繞交錯,即“龍頭”。這種類型的石碑用料為灰黑色火山玄武巖,采自桑干河岸絕壁上。

碑文有統一的樣式:

a)正面:從左到右

標題:某一寺廟的重修(極少數為寺廟的創建)

正文:首先贊頌寺廟供奉的神佛,文辭典雅,二到四行。下面是該寺廟建于山西省、某市某鎮到某村,于某年建成;多年后重修,增加或重建了某某建筑。

撰寫人,石匠以及幾位重要的捐助人,日期。

正文中有時沒有“建于某年”,而是“創不知在何時”。在這種情況下,離石碑幾步之遙的經幢(見上文)往往顯示寺廟在十一或十二世紀就存在了。我們由此可得出結論,每當碑文中出現這樣的字眼時(即使沒有經幢存留),就表明寺廟比較古老,上面的文字記載也早已丟失。

b)背面,刻著各村捐助者的完整名單。對于一些規模較小的鄉村寺廟,捐助者往往都是本村人和個別鄰村人。在一些名氣較大的寺廟,我們可以通過捐助者名單了解寺廟的香火是否旺盛。

由于族長通常會感到有義務捐資建廟,而且達到最低出資額(今天可換算成0.05美元)就有資格留名,所以才有了這些記錄各個時代村民的特別的資料。這種方式在某種意義上代替了戶籍以及西方的居民檔案。

談到這些資料的用途,我要舉一個有意思的例子。在所指的這個地區里,除了一些規模較大的村莊有兩三個家族以外,其他每個村莊都有同家族的后代居住。所以當地人口的歷史也就是幾個家族的歷史。西冊田村(Hd210)共有100多個家庭(約500人),其中大多數姓徐。當地寺廟的石碑建于十七、十九世紀,上面記載了80%的徐姓村民,其他還有個別杜、常、閻、王、李、劉及郝姓村民。

補村(Hd215)有一口鑄于1588年的鐘,上面記載了11位西冊田村的捐助者:5個徐姓、2個馬姓和4個其他姓氏。還有一口西冊田本村的鐘,銘文中提到22個姓,其中10個徐姓、6個馬姓、4個牛姓、2個文姓和1個李姓。這口鐘鑄造日期不詳,但應在1515年左右,因為鐘上記載的其中兩個捐助人,名字在1515年建的石碑上出現過,該石碑位于黎峪(Hd244)。1500年左右,西冊田的居民大多為徐姓,還有許多為馬姓。然而1900年左右,馬姓就消失不見了。更早些時候,疃堡(Hd253)位置一座建于1462年的石碑記載了西冊田村的捐助者,那時只有馬姓。所以這些證據都與當地歷史沿襲(1600年的墓碑證實)吻合。歷史上徐姓祖先于1370年到1390年遷居于此,那時當地只有馬氏家族。僅僅一個世紀后,新來的定居者因為人口及財富優勢便取代了馬氏家族。在南坨子村和西冊田村發現的經幢上提到了韓氏家族是1108年及1111年的主要家族,如果加上這些信息,我們便能理清從遼代至今這個村莊人口變遷的完整歷史。

寺廟的石碑上偶爾會記載附近寺廟的住持及和尚,由此我們也能了解當地寺院生活的興衰變遷。馬家皂(Cy755)有一座古廟棲隱寺,1780年修繕之時,我們發現了這樣一句話:“此寺系古剎不知創自何年。”然而,同村的觀音寺(建于1522年)里有一座源自棲隱寺的經幢,可追溯至1278年。1739年,這個寺廟里至少有兩個和尚,他們的名字被記錄在敖石村(Hd229)的一座石碑上。我們由此能大致理清寺廟的歷史脈絡,從興建到16世紀時短暫的湮沒(經幢被移到另一個寺廟)再到18世紀時寺廟的修復。

可見,對一個地區細致的碑銘學研究能夠還原歷史,甚至比當地記載的歷史還要準確。

(五) 香爐

大多數鄉村寺廟中,信眾們要么在寺院中央的經幢頂部焚香,要么在桌子上佛像前的大塊石頭的洞內。實際上香爐是貴重的器具,只在足夠富裕的寺廟才有。在當地記錄的24個香爐可分為兩類:一類放在佛像前的香爐,由挖空的石頭制成,純粹是毫無藝術美感的復制品。上面為長方形鐵質爐盤,下面由四根短粗的腳支撐。個別香爐年代不詳,最古老的可追溯至1521年和1550年,位于同一地點大王村(Hd252);另一類香爐位于佛殿前院內的重要位置。此處我只對這類香爐做詳細介紹。

在我記錄的所有香爐中,最老的一個屬于比較精美的類型。該香爐在疃堡(Hd253)的大廟,體積較小(高30厘米),深灰色陶制。寺廟建造歷史也比較久遠,建于1458年7月3日,佛寺名為清俊寺,以一個陶器制造僧人的名字命名,他因修繕了兩座當地寺院而出名。香爐置于白色大理石柱子上(正德年間,1556-1521),屬于前面曾提到過的儒家式樣。

另外,大約五六個香爐屬于古典類型:高一兩米的鐵質小亭子,上有突出的尖頂;中間鑿空用來焚香;其他部位飾有花卉圖案,還刻著簡短的銘文。

剛剛提到的香爐分別追溯至1458年、1521年以及1550年。之后的香爐是古典香爐的典型代表,設于1616年,位于友宰(Hd219)的關帝廟中。呈八角形,分為上下四層,上面繪有八卦圖、八面風景圖以及詳盡的捐助人名單。最上面一層僅有一個列柱,用來支撐爐頂。

由于只記錄了很少一部分香爐,所以無法由此得出定論。但我認為十八、十九世紀是香爐的鼎盛時期。

(六) 匾

沒有列入上面幾種類型的銘文沒有太大價值,下面將其列出:一扇門,1850年,灘頭村(H d 211);一根梁,1853年,西冊田(Hd210);寺廟對面的柱基,1882年,大王(Hd252);用來焚香的兩個爐,都位于大王,分別只有一個日期,即天王寺,1507年,佛靈寺,1550年;兩座舍利塔,1824年與1889年,馬家皂(Cy755)。

位于大王村的天王寺內有一個鑼,它在張熙1892年所著的《山西通志》第89章中被稱作“云板”,無日期記載。經過深入調查,我在偏殿門后的角落里發現了這個被丟棄的鑼。它的歷史可追溯至1289年,上面刻著寺廟主持和二十來個村民的名字。

最后一類是匾。匾為長方形木板,長約一米,高五十公分。上面題著表示愿望或感謝的四個大字、題詞人以及時間。匾額一般掛在屋檐下和門上方。由于材質易損毀,所以很少有年代久遠的匾存留下來。我只記錄了幾個早期的匾:1594年一個,1607年、1621年以及1628年各兩個,其他的匾都比較晚。

三、寺廟和崇拜

此處不包括基督教建筑。當地很少有人信仰伊斯蘭教,所以只有兩座清真寺(不是指大同清真寺):

1. 馬家會(Hd 64)是一個穆斯林村莊。村西頭有一座清真寺,它與上面提到的普通佛寺并無差別,除了建筑布局:門朝向東①這個朝向是清真寺所特有的,遼金時期建造的寺廟朝向并沒有這種特殊含義,只是為了朝向東面,過去祖先游牧生活的地方。;做禮拜時,穆斯林信徒轉向西方,朝向麥加。

屋頂后斜面的西側建有一座高塔,齋月時毛拉在這上面等待月亮升起。根據門上的銘文記載,這座清真寺曾在乾隆年間(1736-1795)被修繕過,除此以外沒有更早的記載。鋪子上(Hd64 a)也是一個穆斯林村莊,但是沒有清真寺,所以村民都到馬家會村清真寺做禮拜。

2.袁家皂(Cy 754)村民們信仰不同,其中一小部分是穆斯林,總共有十幾戶。清真寺在村外東頭,跟馬家會清真寺相似。雇家營村只有十戶人家,所以村民們都到袁家皂村清真寺做禮拜。

我用“寺廟”來指所有宗教祭祀活動的場地,當地村民們也會不加區分地稱為“廟”。具體指某一類寺廟時,會有各種不同的叫法,民間叫法往往會跟銘文中記載的官方稱謂不同,下面我粗略介紹一下。

在所研究的134個村莊,不包括4個穆斯林村莊,以及沒有寺廟的兩個村莊(H c 277)和路半溝(H d 243),我共記錄了401座寺廟,平均每個村莊三座。每個寺廟保存狀況參差不齊,但其數量之多足以說明佛教影響深遠。下面按照順序詳細列出這些寺廟:

A.龍王廟,123;河神廟,3;井神廟2;共計128

B.真武廟,52

C.觀音殿,34;泰山廟,6;共計40

D.寺,29;大廟,7;佛殿,7;共計43

E.五道廟:19

F.其他廟:1.關帝廟,16;2.三官廟,15;3.文昌閣,12,魁星閣,1(共計13);4.大仙廟,4;5.馬王廟,3;6.城隍廟,3;7.雷公廟,2;8.天主廟,2;9.諸圣廟,1,三圣廟,1;10.二郎廟,2;11.閻王廟,2;12.財神廟,1;13.太公廟,1;14.瘟疫廟,1

寺廟總數為349座,仍有52座無法描述,因為其中的大部分已經變成廢墟。還有一些由于位置偏遠,我沒能前往或者已經關閉。由于條件限制,我已經無法再返回這些地方。

上面給出的數據只包含獨立的寺廟,而不包括大廟附屬的小廟。下面將會詳細介紹這些附屬寺廟。這個表并不能讓我們清晰地看到寺廟香火是否旺盛。比如龍王廟,大殿旁的偏殿中包含觀音廟和馬王廟,而真武廟基本上都會包含觀音廟。只有分析每個寺廟后才能最終確定香火最旺的寺廟。

下表與崇拜儀式毫無關系,只是給出每座寺廟的布局、村中的位置以及相關地區一些信仰的久遠。

根據已經證實的日期,下表給出了主要寺廟的建造時代:寺,713-741年(小王,Hd242);龍王廟,12世紀(秋林,Hd230);二郎廟,14世紀(友宰,Hd219);雷公廟,14-15世紀 (東浮頭,Hd241);觀音殿,1492年(下莊,Cy777);觀音廟,15世紀(柳東營村,Hd47);真武廟,1515年(西冊田,Hd210);三官廟,1532年(西坪,Cy599);馬王廟,1537年(許堡,Cy766);城隍廟,1597年(楊老窊,Cy779);五道廟,18世紀。

(一)龍王廟

在當地,沒有雨水對于大多數人來說都是巨大的災難,所以對雨神、井神及河神的祭祀意義重大。幾乎所有的村莊都有龍王廟。井邊上建造的廟被稱作井神廟,如西冊田(Hd210)和龍堡村(H d 227),河邊上的廟,便為河神廟,如西冊田、普濟橋(Hd210 a)和鵝毛(Hd212)。還有附屬于寺廟的水神廟,如蕭家窯子頭(Cy767)和東浮頭(Hd241)或白龍王廟,如南米莊(Hd49)、補村(Hd 215)和大王(Hd252)。當離泉水很近時,便會建白泉龍帝廟(東浮頭,Hd241)。實際上每個地方都有龍王廟,下面是這種寺廟的特點。

1.形象

極少情況下龍王廟里會有雕像,是整石雕刻,很可能十分古老,如龍堡村(Hd227)和大王村。因為,新建的寺廟里并沒有這類雕像。雕像是三個人盤腿而坐的形象。

其他情況下,龍王廟中只有壁畫。畫中同樣是三個人,周圍是他們的侍從。側面的壁畫展現騰云的神仙制造閃電、雨、彩虹等的畫面。當地壁畫的作者一直用相同的圖樣,所以將其與其他地區所用的類型相比較可能會有收獲。

2.寺廟歷史

龍王廟是當地最古老的寺廟。這里我們需要區分兩種龍王廟,第一種是一開始就被用于祭祀的寺廟,其中建造最早的當屬位于Hd215的龍王廟,廟里經幢上刻有“龍王堂”三個字。第二種是現代龍王廟,是由古佛寺演變而來的,也是古老寺廟中比較常見的一種。位于西冊田的龍王廟(有一座1108年的經幢)曾是一座地道的佛寺,名為釋迦寺,有多名和尚在此修行(根據位于鵝毛村的1171年的一座經幢上銘刻的捐助者名單可知)。同樣位于許堡的洪福寺在19世紀也演變成了龍王廟。另外有幾個古寺處于過渡階段,寺廟之前的名字跟祭祀水神有關,但仍然是一座佛寺,比如湧泉寺(神泉寺,Cy780)和圣泉寺(疃堡,Hd253),兩座寺廟都建于12世紀。或許這算是龍王寺最古老的類型;介乎于佛寺(monastère)與民間寺廟(temple populaire)之間的類型,有些有人守護,或者無人守護只受到政府間歇性的管理。其實有真正的佛寺,但現在都已廢棄,并沒有演變成龍王廟,但是寺院的名字卻跟祭祀水神相關。

如果想要理清龍王廟的歷史,必須仔細研究每一種特殊情況。我們無法將龍王廟與寺劃清界限(詳見下文)。而且,在龍王廟與佛寺中更容易找到古代銘文,前文提到的11到13世紀的經幢都是在這兩種寺廟中發現的。

3.寺廟建筑

通常龍王廟是村內規模最大的。其中主要建筑的中心用來祭祀水神,西偏殿建筑供奉馬王,東偏殿供奉送子觀音。正如有關廟的記載所寫,寬大的建筑物兩旁建有圍墻,自身也形成一道墻與兩邊圍墻相連。還有另外一種不同的樣式:建筑物呈方形,旁邊沒有任何偏殿(也沒有從屬寺廟),并與圍墻分離;比第一種面積小。下面是兩種類型示意圖:

從上圖中可以看出,b種類型的突出特點是廟的位置嚴格限定。根據銘文記載,我們可以確定所有第二種類型的廟都建于18世紀,或許都是出自當地同一家泥瓦匠之手?

龍王廟中比較重要的建筑當屬戲臺,位于庭院南邊,中心主體建筑對面(圖3 a和照片四)。全村村民都來這里看戲,尤其是祈雨儀式時的大戲,這正體現了龍王廟的功能。個別情況下因為村里人口大多,會在更加寬敞的地方搭建戲臺。

4.寺廟位置

看寺廟相對于村落的位置,是鄉村寺廟研究中非常重要的方面。龍王廟通常位于村外,并且往往離城墻(如果有的話)或者偏遠的幾戶人家不遠。很明顯,龍王廟選址條件非常確定:所考察地區的中部和西部的龍王廟建在村莊西北部(也有西南部或者西部)。我把那些建在村中并且失去圍墻以致無法確定位置的廟排除在外。下面是統計結果:這條線西邊-1 - 1 - 1(見地圖),78個村莊中,龍王廟在西北方的36個,西南方的16個,西部的2個,共計54個,比例為70%;東南部的9個,東北部的9個,東部的2個,共計20個,比例為26%。但是,該地區東部的情況完全不同。在這條線東邊-1 - 1 - 1,總共24個村莊中,龍王廟在東南部的20個,東部的1個,共計21個,比例為88%;另外三座廟分別位于西部、南部與西北部。

以上的數據中不包含西部更遠的村莊(points Hd 5 a Hd 11, Hd 47 a Hd 95, Hc 273 a Hd 278),因為這些村莊與其他村莊被一大塊非研究地區隔開。

評估這些數據的時候,不能忘了在許多村莊,泉水的位置決定廟的位置。另外,對于一些靠近山或山谷的村莊,某些方向根本沒法建廟。所以這些情況都會產生各種例外,影響最后的調查結果。村中龍王廟的位置也會產生兩個問題:

a)為什么廟建在村落中特定的位置?不管是在西北還是東南,其位置跟供奉水神有什么關系呢?

后來在研究真武廟和觀音廟的時候我們遇到了同樣的問題,這兩種廟在村中也有固定的建造位置。我覺得龍王廟的問題暫時無法解決:第一種因素應該是佛教中對龍王(n a g a r a j a)的崇拜,第二種因素是民間對水神的崇拜。當地佛寺向龍王廟的演變也反映了這兩種因素。所以研究應從佛教傳統還是當地崇拜入手呢?①我們或許可以考慮一下風水的因素,盡管并不能確定一個村西北方向的風水和鄰村東南方向的如何。靠近河水,村莊位于河南岸或北岸,南邊有山,所有這些風水中的重要因素在這里都沒有體現。我們能找到這樣的記載:“東南方陽也”“西北方陰也”(《管氏地理指蒙》第八章,收錄于《古今圖書集成》第662章)。在最老的風水著作之一《宅經》第一章證實了這種說法,(《學津討元》第九集,第十卷)。柏世曼本以為能找出一個類似的問題(見所引文章注釋21)的答案,但由于資料過于散亂,加上沒有考慮當地歷史情況,最終未能實現,下面B和H兩章將會繼續探討這一問題。

b)第二個是地域分布問題:在該地區東部,為什么龍王廟會建在村莊東南方?

我或許能夠給出問題的答案,盡管仍然需要等到在東部和西部都調查清楚以后才能得出定論。

我們會發現,東南部和西北部龍王廟的位置很久以前就已經存在了,至少可追溯至11、12世紀。至于我們知道的有關最古老的佛寺或者龍王廟的情況,即便沒法確定它們的建造,至少可以確定在某一時期就已經存在了。而在那個時候,寺廟的位置跟現在的已經相近。某些線索表明,東南部與西北部兩種類型的分界線有過略微變動。

1)秋林(Hd230)有一座12世紀的龍王廟,位于東南方,規模龐大;另外一座規模小一些,在西北方,在一口1617年的鐘上發現了有關這座廟的最早的銘文。

2)如果從集仁(Cy765)向南拉一道線,經由灘頭村(Hd211)和疃堡(Hd253),我們會得到-1 - 1 -1這樣一條過渡性的線,共有:5座東南部類型的廟(+ 3個東北部的),5座西北部類型的廟(+ 3 個西南部的)。

在這條線的西邊,整個區域內的廟大致屬于同一類型。下面我們來仔細分析一下:在這個區域的中部及西部,東南類型的寺廟將村莊連成一條線,其中包括大坊城(Cy590), 崔家莊(Hd26)、堿堡(Hd28)、杜莊(Hd61)、常安村(Hd62)和營家堡(Hd67 a)。在最西部地區路過時也收集了一些資料,可惜這里不是考察地區,無法使用這些資料。從魏辛莊(Hd11)直到仝家莊(Hd93),我總共碰到6座東南類型寺廟,只有1座西北類型寺廟。

我的調查結果如下:東部地區寺廟類型一致,都屬于東南類型;中部地區屬于西北類型,這兩種類型被一條過渡帶分開;最后是西部地區,東部類型的寺廟再次出現。經過一年半對當地方言和歷史的研究,我終于得出不同地域寺廟類型顯著差別的原因。東部類型中分成了兩種不同時代的分區:第一種是語言的分界,形成時間較晚。四十多種語音和詞匯的差別有著公共的分界線,這條線大致經由灘頭村(Hd211)和南坨子(Hd209),朝著河北岸的東北方向偏斜。這條分界線大致與弘州(現改為陽原縣,馬家皂(C y 755)東南方20里)過去的行政區劃重合①至于這條分界線完整的描述以及形成因素,詳見賀登崧《漢語方言地理學》第二部分《晉東北的一條方言邊界》,《華裔學志》,第十卷,1945年,第389—426頁。( “La géographie linguistique en Chine, IIe Partie, Une frontière dialectale dans le Nord-est du Chansi”, Monumenta Serica, X, 1945, p. 389-426.),而種劃分在10到14世紀一直發揮作用。14世紀末,該交界線向東偏移。第二種是語言及文化上的分界。其中包含龍王廟的不同類型,三種農具外形的巨大差別,包括糞簍、播種機以及碾,還有語言上的差異。其中,比較典型的是“媽媽”在東部叫“娘”,在西部叫“媽”。

第二種分界要比第一種的形成時間早。盡管缺乏相關晚期的文字記載②所有有關當地的記載都晚于1000年,所以并不能幫助我們確定弘州分界線的具體位置。沒有留下任何有關早期的資料,這種結果也在情理之中,因為當地泥瓦匠的建造成果根本無法抵御惡劣環境的侵蝕,再加上毀壞、掩埋石碑的行為,很難留下一些線索。如果保留下一些經幢,我們可能會得知該地區的歷史始于16世紀。,我們仍然可以確定這一結論。實際上像“媽媽”之類的詞語在語言中是比較固定的。而某些農具的使用也跟地方傳統密不可分。決定龍王廟位建造位置的條件使我聯想到在德國看到過的不同農場類型。從8世紀開始,這些農場的區域劃分始終沒有受到政治變化的影響。

另外,當一條分界線上各種現象混雜出現時,證明該文化分界線非常重要,能夠追溯至政治結構基礎建立、華北人口重心確定的時期。這樣一條分界線很可能始于唐朝(618-917年),但很可能還要更早。

似乎這是一條存在上千年的分界線,此處東邊的省(被稱作察哈爾、河北、直隸等,視時代而定)與西邊的省(被稱為山西、西京路等)發生文化的碰撞。第一個分界線,即弘州,形成時間較早,在10到14世紀一直是東西兩側省份文化沖突的地段,這種沖突的起因是弘州政治區劃向西移動。

此處,我要補充一點,這可能會影響大家的理解,但不會妨礙問題的解決。需要解釋一下偏遠的西部地區的東部類型龍王廟。其實大同市及周邊的平原地區并不是山西文化的發源地。一千多年來,這種文化從南向北擴展延伸,穿越從渾源綿延至大同的山脈。經由的地方有東辛橋(Hd91)、小橋(H d 101)和后子口(Hd80)。這不是憑空推測,我這樣說是有依據的。因為我發現語言也完全隨著這條線不斷變化,原來的“?”③見上引文章注釋3,《華裔學志》,第八卷,1943年,第160頁。被“n”取代。

察哈爾與山西的分界線不僅是龍王廟類型的分界線,同時還是農具、方言詞匯的分界線。另外這條線還阻擋了山西寺廟的類型向東擴展,現在還可以看到這種分界的種種遺跡。

這些發現都要歸功于地理學方法的應用。通過這種方法,我們能夠展示中國鄉村文化調查的進行過程。我們幾乎沒法劃定研究范圍,還需要對所調查地區周邊的幾百個村莊進行語言學及民俗學研究。基于這種廣度,只有經過多年的研究才能最終得出結論。我認為,當務之急是要推廣我的研究方法,并讓大家看到研究成果。這種方法的運用必將使中國各個地區的調查研究得到實質性的進展。

5.寺廟名稱

我曾在銘文記載中發現了三座龍王老爺廟,分別位于講理(Hd 213)、貴仁(Hd 216)和大坊城(Cy 590)。這種叫法容易產生混淆,因為人們通常稱關帝廟為“老爺廟”,而平常人們會說“龍王廟”,不加附屬的廟的名稱。我只在銘文記載(南米莊,Hd 49)中遇到一次兩個名字放到一起的情況,“娘娘廟”附加到后面,即稱作“龍王娘娘廟”。

寺廟的名字很少會寫在大門上方,而且名字常常是文言,比如龍霄宮(灘頭村,Hd 211)。有時,供奉的人物會發生改變,比如Hd 29的龍王廟名為“伏魔宮”,而這往往是關帝廟(見下文)的官方名稱。

(二) 真武廟

真武廟的塔樓變成了山西獨特的景觀,柏石曼(E. Boerschmann)也注意到了這一點。然而他把真武廟與魁星閣混為一談,并對此進行了漏洞百出的研究①柏石曼:《魁星塔和風水柱》,《亞洲專刊》第四期,1925年,第503—530頁(E. Boerschmann, K'uei-sing-Türme und Fengshui-S?uler)。書中作者給出的魁星閣的圖片和照片中有一些竟是真武廟。同樣的情況還有Tafel, III,《圖片報》 2,3 和 6; Abb. 5 圖 1,2,3,5,6,Abb. 6, 圖 1,2,3。因為我只有一張真武廟的照片,而且不太清晰,這樣我們可以參考柏世曼在書中給出的照片,與我所研究地區的真武廟并無二致。我還在Tafel, III,Bild 6的第518頁以及Abb. 6 第522頁圖1使用了他的照片。。他之所以會犯這樣的錯誤,是因為他根本沒有登上塔樓親自觀察,以便確定里面供奉了誰,畢竟會很費力而且可能會有危險。不過,村子城門上的樓閣一般供奉的是魁星或者文昌,其他情況下建在土臺上的都是真武堂,無一例外。

在所研究地區,我總共走訪了52個村莊。一半村莊中會有一座真武廟,一個村莊分成兩個區域,常常用“東、西”或“南、北”區分。這種情況下,每個區域有一座真武廟(正如Cy 774);或者最富有的區域會斥資修建本村的真武廟。其中比較特別的是,魏辛莊(Hd 11)有兩座塔,一南一北,相距不遠。較老的那一座沒有樓梯了,所以沒法登上去。當地人稱其為“黑虎廟”。我在Hd 6發現了這種財神的別稱,當地龍王廟里有一座附屬小廟名為“黑虎財神廟”。

還有兩座廟(東浮頭和友宰)外觀為真武廟,但里面供奉的卻是玉皇大帝。我擱置了寺廟的外觀問題,只研究內部供奉。其實問題很簡單,因為這是一座道觀,建于1333年(里面有龍王廟和觀音廟)。不難看出,塔在真正的真武廟里有著非常重要的作用。

1.形象

廟中真武大帝端坐于殿堂之上,神情嚴肅,穿著世俗官員的服裝。而魁星頭發散亂,站立于火球之上,手中揮舞雙刃劍,根本不會與真武大帝混淆。

2.寺廟歷史

真武廟中很少會有石碑,我見到的都是最近才立的,無法從上面得知當地廟的歷史。補村(Hd 215)的真武廟中有兩座石碑,分別追溯至1774年和1826年,但是上面沒有記載廟的建造時間。漫流堡(Cy 791)和南米莊(Hd 49)分別有一座1765年和1863年的碑。

倒是發現了不少鑄造時間翔實的鐘或磬,但上面沒有文字記載。當地最古老的銘文分別追溯至1515年(西冊田的鐘)和1543年(許堡的經幢)。

3.廟中建筑

真武廟規模一般很小,只有一個大殿。但一半的真武廟中,后面都會有一個開門向北的小廟,里面供奉觀音。照片五清楚地顯示出西冊田真武廟的北側面,還有觀音廟。由于寺廟南北縱向不深,所以小廟的南北方向空間很窄,觀音像臺離門僅有一米。在這種類型的廟里,觀音像往往不是雕塑而是壁畫。

真武小廟總是建于高臺上面,高達10米,這只是估測,有些高度可達15米。高臺側面略微傾斜,由夯土建成,外面覆蓋磚塊。樓梯在側壁蜿蜒向上,不過我也遇到過兩次樓梯在塔樓內部的情況。當然有的塔樓建造更加精致,樓梯建在正面,緩緩逐層上達。

對一些城墻頂寬大的村莊,會把真武廟建到墻頂上。徐疃(Hd207)、補村(Hd215)、許堡(C y 766)、漫流堡(Cy791)這幾個村莊都是這種情況。

幾乎沒有例外,但是Hd8的真武廟沒有建在塔樓上,1857年的石碑上的銘文是有關這座廟的最早的記載。因為周圍全是沼澤地,根本無法在這里建塔。南米莊(Hd49)的真武廟建在村北頭,另外村中間還建了一座大型的真武廟,門上方的銘文顯示建廟時間為1594年。

4.寺廟位置

《辭源》中把“真武”解釋為“北方之神”,不管理論上如何解釋,當地真武廟確實無一例外地建在村莊北部。建在城墻上時,會選擇北邊城墻的中心。或許我們可由此推斷,真武廟最初是建在城墻上的,后來便成為一種習俗。沒有圍墻的村莊會以塔樓作墻,并在樓上建廟。

這就解釋了城隍廟作為用來保護城市的廟,理應建在有城墻的地方,然而當地三座城隍廟中有兩座所在的村莊沒有城墻。這兩座城隍廟都建在起到城墻的作用的真武廟高臺下面。想要證實這種推斷,需要先搞清楚真武崇拜與建廟于墻上的聯系,但我對此一無所知。

至于高臺位于東南方這種現象的原因,柏世曼的推論并不符合當地實情。

5.寺廟名稱

寺廟的名字會寫在門上懸掛的匾額上,稱作“玄天閣”或“玄天上帝”。北宋時因避諱,改玄為真,故亦稱真武。“真武”有時會出現在鐘或香爐上。除了很少情況下被稱為“高廟”,民間稱其為“真王廟”。“王”可能是由“武”的發音變化而來,但是我沒能從當地方言里找到這種變化的原因。要想找到答案,還需要研究其他地區。

(三) 觀音殿

許多真武廟的后面都有觀音廟。在有關龍王廟的銘文記載中,偏殿里常常供奉著觀音或送子觀音,實際常常把兩者混為一談。在某些情況下(但是大范圍的調查中比較罕見),根本無法說清是當地人確實把觀音與其他送子神仙混為一談,還是由于我觀察中的失誤。我只是不確定有關龍王廟和偏殿供奉的觀音或泰山娘娘(佛教三身三位一體的女性形象,與觀音極為相似)的記錄是否正確。

單獨的觀音殿就很容易區分了。通過民間叫法、官方寺名以及外觀就能確定是否是觀音殿。我總共記錄了34座,平均每三個村莊便有一座。下面將詳細介紹觀音殿,照片之后還會對泰山廟稍作提及。

1.形象

觀音殿中常常供奉觀音、阿彌陀佛和大勢至菩薩,三圣均為豐腴的婦人形象,頭戴寶冠,盤腿高坐殿堂之上。四分之三的觀音殿中,三圣呈站立姿勢。

觀音又被稱作送子觀音,其兩邊的侍從懷抱小孩,桌子上和主祭臺上也有小孩。①這個情況比較特殊,我遺憾明知是觀音像卻沒能研究。我曾記下Hd 212和Hd 75兩處的觀音像與普通民間觀音像完全不同,但是并沒有更多詳細信息。

2.寺廟歷史

根據有關記載,當地供奉觀音早于供奉真武大帝。但我們無法根據搬到其他地方的鐘或經幢來推測觀音殿的歷史。

在兩座觀音殿,我們找到了記載寺廟具體建造日期的石碑,鵝毛(Hd212)的觀音殿建于弘治年間(1488-1505年),馬家皂(Cy755)的觀音殿建于1522年。其中還有更久遠的文字記載,位置及建造時間分別為下莊 (Cy777,1492年),神泉堡 (Cy778,1495年),累家莊 (Cy737,1508年)和西水地 (C y 768,1524年)。

3.廟中建筑

觀音殿與文章開頭所述的當地普通寺廟類型并無差別,如照片三所示。

4.寺廟位置

令我吃驚的是,絕大多數觀音殿都建在村口,要么在城門口,要么在主干道的盡頭,其中一面廟墻朝向村莊。數據如下:坐北朝南,6座,分別是千千村(Hd29)、石家寨(Cy578)、鎗架營(C y 757)、集仁(Cy765)和神泉堡(Cy778);坐南朝北,7座,分別是南水地(Hd204)、秦城(H d 208)、補村(Hd215)、興莊(Hd217)、丁安營(Cy759)、下莊(Cy777)和漫流堡(Cy791);坐西朝東,5座,分別是峰峪(Hd75)、西冊田(Hd210)、東冊田(Hd218)和蕭家窯子頭(Cy767);坐東朝西,3座,分別是徐疃(Hd207)、鵝毛(Hd212)和坊城(Hd220)。共計21座,占62%。

這種分布似乎沒有規律可循,而且我認為在別處研究當地觀音殿位置的原因毫無意義。這個問題需要深入實地以當地信仰和傳說為研究切入點。

5.寺廟名稱

觀音廟的官方名稱為“觀音殿”,其他叫法還有“觀音老母”(千千村,Hd29)和觀音庵(神泉堡,Cy778,現在的看守人是道士),或者以觀音的別稱“慈航普渡”命名的廟(興莊,Hd217)。

民間叫法為“菩薩廟”或者“送子觀音廟”(東水地,Cy769)。后面這種叫法會使人想到送子娘娘,需要在這里介紹一下。

我記錄了泰山廟、奶奶廟和娘娘廟三種叫法。正如上面所說,觀音與泰山娘娘的區分并不明顯,尤其當它們作為龍王廟的附屬小廟時。其中有五座泰山娘娘廟,一座奶奶廟。附屬小廟有時會以“娘娘”命名。

在某些細節上,這些廟的混淆更加明顯。Cy772的觀音殿1492年就已經存在了,在1778年的鐘和磬上又稱其為泰山廟。五座泰山廟中,有三座呈現觀音殿的特征,即建于城門口并且朝向村莊。

在另外兩座附屬小廟里(墻匡堡Hd8和大王Hd252),泰山娘娘又被稱作“圣母”。

(四) 寺

我還記錄了一些寺,雖然叫法不一,但是真正的也是當地僅存的佛寺。上文中曾提這些佛寺的現狀。

1.形象

佛寺內通常會有一些佛教三身的雕像,有時只有一座雕像。沒有什么特別之處。

2.寺廟歷史

其中,只有小王寺(Hd242)可根據1005年的石碑推測該佛寺可追溯至唐朝。碑文中記載,該佛寺建于開元年間(713-741)。

所有跡象都表明當地佛寺在遼金時期(10—13世紀)十分興盛,大量的經幢足以證明。另外,經幢上的銘文記載了和尚的名字和他們的修行過程,還提到了附近其他佛寺或者周邊村莊對建廟有過貢獻的信徒。我在所調查地區的中心地帶進行了更加深入的研究,也就是把從淺井(Cy 764)到東浮頭(Hd 241)和從東小村(Cy 776)到大蔚口(Hd 220a)兩條線中間的區域分成若干個點,共計35個村莊。從11到12世紀,這一時期23個村莊中共有8座佛寺。其中,當時的弘果寺(其遺跡現被稱作紅門寺,位于監曈村東南方,即現在的南水地Hd 204)香火應該沒有中斷過。還發現了1112到1177年的5座墓幢。

如今佛寺消失殆盡,但平均每三個村莊中還有一個保留著這些佛寺殘存的遺跡或建筑,共有43個這樣的佛寺。在富裕一些的村莊,歷年的修繕保留下數座寺廟。神泉堡(Cy 778)、友宰(Hd 219)和疃堡(Hd 253)各有一座寺廟,分別為上寺、中寺和下寺。

這些佛寺和龍王廟是當地崇拜最古老的見證。這兩種寺廟歷經興衰,如前文所述,已被混為一談。

3.寺內建筑

寺內遵循中國佛寺傳統布局,建筑位于前部和兩側。1937年,艾術華的《中原佛寺圖考》(Prip-Moeller, Chinese Buddhist Monasteries, 1937)對此有描述。需要注意的是,當地最常見的佛寺類型只有一個院子,大殿坐北朝南,偏殿和僧房分列兩側,四大天王、彌勒佛和韋陀在南邊。偏殿中供奉的神多種多樣,從觀音到上古時代帝王,如伏羲、神農氏和黃帝。

4.寺廟位置

佛家曾對寺廟的建造位置應遠離或靠近世俗之地展開爭論。有人主張,遠離塵世喧囂以求靜心修行,有人卻認為,不應脫離世俗生活。似乎當地寺廟建造位置的選擇符合第二種觀點,佛寺離村莊一二里地。離塵世比較遠的寺廟,一般都建在風景秀麗的泉邊或山坡上。

另外,還有幾座佛寺位置偏僻,比如前文已經提及的禪房寺(Hc 276a)建在西部山區,昊天寺(Cy 597a,建造時間不詳)建在俯瞰平原的小山頭上,佛永洞也寫作福永洞(琉璃洞,Hd 252a,1498年已經存在)位于南部山區,由三個山洞堆疊而成。

5.寺廟名稱

寺廟按照佛教傳統來命名,而且每個佛寺的名稱不同。除了前面提到的寺廟,還有其他的例子,比如永安寺(西冊田,Hd 210),大吉祥寺(南水地,Hd 204)、普濟寺(補村,Hd 215)、慧通寺(Cy 590)、釋迦禪寺(黎峪,Hd 244)、佛宮禪寺(東浮頭,Hd 241),等等。釋迦禪寺、佛宮禪寺和前面提到的禪房寺(Hc 276a)屬于禪寺。1493年的鐘上記載了疃堡(Hd 253)南部山區的另一座禪房寺,但我沒有前往參觀。

民間很少叫佛寺的官方名稱,佛寺被稱作大寺、大廟或佛殿。

(五) 五道廟

對于五道廟沒有什么要介紹,每個村都有,但我只記下了19座,這只是很少的一部分。因為幾個月的調查后,我就不再記錄這類寺廟了。五道廟規模很小(如照片二),建在村子的小路旁,而且大都已經破敗不堪,里面的雕像和其他物件都已經沒有了,所以研究這類寺廟沒有太大意思。不過廟里屋檐下還掛著鈴鐺,我記錄的鈴鐺都是從18到19世紀的。

廟的位置和名稱都表明,五道廟供奉道路保護神,但我對當地這種供奉一無所知①據司禮義神父稱,村民遇有喪事(Hd 210)或者遇到難事(Hd 253)的時候會到五道廟上香奉供。。

(六) 其他各類寺廟

下面的幾種寺廟在當地并不重要,所以我只列出這些寺廟和它們各自的特點。

1.關帝廟

在個別村莊,比如在楊老窊(Cy 779),關帝廟非常重要。大多數關帝廟如像照片三所示。

關帝像呈站立姿勢,手持大刀,他的兩個朋友并立左右。在比較重要的廟,關帝的坐騎和馬夫都在屋檐下(如許堡,Cy766)。有一個廟中的關帝騎在坐騎上(西紫峰,Hd36 a)。關帝廟門上懸有“伏魔宮”匾額,屋檐下方題寫“大丈夫”。這些題詞都能被“關帝廟”取代,民間稱之為“老爺廟”。

我發現了兩座關帝廟(Hd62和Hd215)的一個12世紀的經幢,但是廟早已被移走,所以沒法從中得知這類寺廟的歷史。我記下了有關幾座關帝廟的最早的日期,分別是1598年(Cy766)、1599年(常安村,H c 276)和1603年(柳東營村,Hd47)。其中最后一座寺廟的石碑顯示其建造時間不詳。前面也提到過,這種類型的寺廟最晚建于一兩個世紀前。

勞佛爾在對山西南部的描述中(見注釋2)提到了當地建了許多關帝廟。如果這些資料準確,我們就能得知關帝崇拜的地理分布很不統一,甚至單在一個省內也是如此。

2.三官廟:15座

這類寺廟供奉的是掌管賜福的三官:天官、地官和水官。有些村莊建有專門供奉三官的廟,比如解莊(Cy588),但這不是最常見的情況。一般在大型寺廟的偏殿供奉三官,三官廟常建于龍王廟和觀音廟中。

這類寺廟被稱作“三元廟”或“三官廟”,后面這種也是民間叫法。1532年的石碑(上面刻有八卦圖,位于西坪,Cy599)和1587年的鐘(集仁,Cy765)上的銘文是有關三官廟的最早的記載。

3.文昌閣:12座

文昌閣建在城墻上,與魁星閣位置相同,但是我只記錄了一處(貴仁,Hd216)。上面提到過柏石曼把真武廟誤認成魁星閣。這里列出文昌閣的兩個特征,某些細節與柏石曼口中的“魁星閣”完全一致:1)大同市的文塔建在東南方的城墻上;2)在右所窯(Cy752),除了真武廟的高臺,還有一個用來建文昌閣的方形磚臺,但上面并沒有建廟。在140個村莊的401座寺廟中,只有這兩種情況。另外,民間稱作“南廟”的北岳廟,位于大同市南三里,北邊有用來建魁星閣的高臺。

在有些寺廟,如大王(Hd252)佛靈寺,同時供奉著兩位掌管士人功名祿位的神,分列東、西兩座廟,文昌在西,魁星在東。

我們可以得出結論,柏石曼所寫的文章完全不符合當地實情。我們會奇怪,究竟是怎樣“縝密”的調查能夠做到只是從中國某些地方看到的個別現象就得出最終的結論。順便提一句,被柏石曼稱作風水塔的孤立塔樓,在大同東南更是聞所未聞。

4.大仙廟:4座

當地十分盛行動物成精的說法,尤其遇到被附身或中邪的情況要拜大仙①1942年,Hd 210的居民共有12例被“大仙爺”附身的情況。。這四座大仙廟(東馬莊,Hd78;灘頭村,Hd211;敖石,Hd229 和東浮頭,Hd241)規模很小,沒有什么特別之處。

5.馬王廟:3座

祭祀馬王爺的寺廟幾乎都在龍王廟的西偏殿中。另外,有三個主要供奉馬王爺的廟:堿堡(H d 28);許堡(Cy766),有1537年的銘文;東水地(Cy769),有1730年的銘文。許堡的馬王廟內雕塑有四臂,手持兩把利刃,外加弓箭、刀和刻有“馬王”的印章。

6.城隍廟:3座

城隍是城墻的保護神。前面介紹真武廟的時候提到過城隍廟在沒有城墻的情況下的作用。在記錄的三個城隍廟中,只有一座靠著村莊的北城墻,建在偏東的位置而不在中間,因為中間有一座建于12世紀前的寺廟。由此可知城隍廟的建廟時間晚于12世紀。在另外兩座城隍廟中,找到了1597年(楊老窊,Cy779)和1602年的碑文(下莊,Cy777)。這兩個村莊沒有古城墻,所以城隍廟建在了真武樓下面。

7.雷公廟:2座

前面提到過的位于黎峪(Hd244)的雷公廟供奉著雷公,還有另外一座位于東浮頭(Hd241),1566年修繕之時立了一塊碑,由此可推斷這座廟建造歷史相當久遠。

一個村民給我帶來一把新石器時代的石斧,他從大雨沖刷后的激流中找到這把斧子。他還告訴我:從這些上古器具就能看出當地人的信奉,如果有人冒犯了雷公,就有可能遭五雷轟頂(總是頸部)。雷公廟和這種信仰都位于南部山谷開口處的三個村莊。這是一種巧合嗎?

崇拜雷公的習俗只在當地山區流傳。其中有個例子很好地印證了這種結論,當地有一座有名的雷公廟建在大同市東北方15里地的山腳下(大同,Cy575)。周邊所有的村莊共同出資維持寺廟的運作。

8.天主廟:2座

兩座天主廟建造形式一致:數座寺廟上下羅列,最上面一座建在從巖壁上挖出的洞穴中。第一座天主廟位于琉璃洞(Hd252 a),雕塑上方題有“天主萬帝”,周圍有32個侍從。最上面的石洞中有一個1753年的磬,下面的石洞中還發現了更久遠的文字記載。第二座天主廟建于桑干河(龍門橋,H d 217 a)南岸的峭壁上,那里的吊橋旁邊還有另外幾座寺廟和其他建筑。這座天主廟在1752年修繕過一次。

9.諸圣廟:1座;三圣廟:1座

我只記錄了一處諸圣廟,只有一處19世紀中葉的石碑,但我們無法從中得知這座寺廟供奉的誰(解莊,Cy588;根據石碑提供的信息可知,寺廟建造時間可能是1750年)。這是儒家寺廟嗎?或許通過與三圣廟的對比,我們可以確認這種推測。“三圣”是指被文人尊崇的圣人,比如伏羲、文王和孔子等。《辭源》給出四個可被稱為“三圣”的人物。另外,佛教中也有“三圣”。僅根據寺廟本身無法確定。寺內還供奉關帝,除此之外,還能看到頌揚財神、馬王和圣母的碑文。

另外需要注意,這兩座廟與當地的三官廟完全不同,所以肯定不會是三官廟。

10.二郎廟

在《中國的建筑和宗教文化之一:普陀山》①E. Boerschmann, Die Baukunst und Religibse Kultur der Chinesen, vol. I, GeddCchtnistempel, Berlin, 1914, p. 158-198.中,柏石曼記錄了他在四川對公元前3世紀李冰和他的兒子二郎治水的歷史和傳說進行的深入研究。供奉他們父子尤其是二郎的寺廟遍布四川。后來,這種風俗便流傳到湖北。

大同東南地區有兩座二郎廟,分別位于孫家港(Hd78 a,有一座1734年的鐘)、友宰(Hd219)。第二座規模和影響力比較大,1734年的石碑記載了寺廟歷史,但建造時間不詳,不過1465年前就已經存在了。大殿門上方懸有匾額“二圣行宮”。在理教的信徒,也是現在的看門人告訴我廟里供奉的是二郎爺。現在,人們稱其為“老爺廟”,即供奉關帝的寺廟。每年陰歷五月十三日舉辦廟會,這一天是關帝誕辰。1942年7月25日,當天正好是廟會的前一天,參觀寺廟的時候看到了人們正在為廟會做準備。

當地祭祀二郎的傳統由來已久,但后來便不再興盛。南部有個山頭被人們稱作“二郎頂”,位于黎峪(Hd244)西邊不遠②該村一個村民當時給了我從真武廟(Hd 244)高處能看清的所有山的名字。《大同縣志》(黎中輔編,1830年)在第四章中有這樣一句話:“二郎頂山在黎峪村南,東邊有谷曰大王峪。”文中提到的黎峪位于Hd 244,但是“東邊”描述有一點偏差,確切地說應該是“東南”。至于大王峪的說法也是錯誤的,東邊的山谷名為“黎峪”,大王峪西邊還有兩座山,谷口處有村莊名為大王村(Hd 252)。,夾在兩座二郎廟中間。這足以證明當地供奉二郎的歷史久遠。

11.閻王廟:2座

西堰頭(Cy789)處有一座閻王廟。補村(Hd215)的破廟或許也歸于閻王廟,因為里面的壁畫呈現的是陰間場景。我還記錄了兩座偏殿供奉閻王的觀音廟(墻匡堡,Hd8和大王,Hd252),這種現象可能是因為觀音的影響力增強了人們對閻王的敬畏。

隋朝韓擒虎,人稱“韓相”,死后成為閻王。大蔚口(Hd220 a)南部山上有一處石洞被稱作“韓相洞”。但是,由于洞內已破敗不堪,所以我無法研究里面究竟供奉著誰。

12.財神廟:1座

前面提到過唯一一座專門供奉財神的寺廟(見上文魏辛莊,Hd11處黑虎廟)。我遇到的其他所有的財神廟,總共6個左右,都只是寺廟中的偏殿。

13.太公廟:1座

南水地(Hd204)西北方有一座太公廟,可以找到1884和1888年的碑文記載,但有關這座寺廟的詳細信息,我們一無所知。

14.瘟疫廟:1座

這座瘟疫廟建在東南方丁安營(Cy759)村口處。

結 論

通過對大同東南鄉寺廟以及各類銘文、碑文記載的描述,我們可以得出結論,當地祭祀活動十分興盛,這從每個村寺廟數目就能看出。另外,我們還可以看到,寺廟興盛與否還取決于村民的經濟狀況。在歷史上的某些時代,沒有修繕任何寺廟,也沒有立還愿碑,明朝開國150年內(當時蒙古不斷入侵)、清朝順治年間以及民國三十年內都屬于斷檔期。相反,國泰民安的時期,如萬歷年間(1573-1619)、康熙年間(1662-1722)以及乾隆年間(1736-1795),大興立碑之風和寺廟修繕。

從上文可以看出當地最具代表性的寺廟。一般的村莊有100到150戶人家(約500—700口人)肯定會在北邊建真武廟,東南方建龍王廟,西北方建觀音殿或者五道廟,還可能會有觀音廟和佛寺。但是,會有更復雜的情況。民間崇拜中混雜各種盛行的類型而且不斷變化。為了讓大家理解這一點,我以南米莊(Hd49)的寺廟為例詳細講解。不過,這只是一種比較極端的情況。

北邊城墻上建有真武廟。北邊還有一座關帝廟,但一座1885年的石碑上卻寫著龍王廟的修繕。東北方有龍王廟,一座1863年的石碑上的碑文卻跟真武廟有關。這座廟里有一座偏殿是奶奶廟。另外一座1756年的石碑上又寫著龍王廟。南邊有一座規模較大的真武廟,里面的塑像卻是關帝。然而,雍正年間(1723-1735)的碑文卻記敘了真武廟的修繕。

以上現象說明,有時村里立還原碑時,立碑地點無關緊要。

我們可以從寺廟分布情況得出最重要的一個結論:從龍王廟的研究情況得知,定點調查并覆蓋當地所有村莊是十分必要的。這種方式進展慢而且需要耗費多年時間才能遍布中國一個省份的部分地區。然而只有這樣才能真正研究透徹當地崇拜情況及其分布。

結尾處似乎有必要放上一份民俗調查問卷,研究鄉村寺廟時可借助這份問卷。當然,不能忽略城市寺廟,但由于中央政府的影響,城市里的寺廟類型比較單一。另外,因為文章中沒有涉及畫像研究,所以這份問卷自然會增加這方面的比重。前面已經用星號*標出了我們可以快速進行調查的地方。積累了一些經驗以后,調查一個村只需要兩三個小時。

問 卷①問卷用三種語言發表,包括中文、英語和法語。可向雜志編輯部索要問卷樣本。

1. 畫出簡圖并標明所有村莊的位置。

2. 寺廟的建筑與當地民居有何不同?

3. 記錄每座寺廟內部建筑的位置以及目前居住的情況。

4. 畫出草圖并標出所有銘文、碑文、附屬建筑及雕像的位置。

5. 詳細記錄每座雕塑:人物位置、衣著、特征及其隨從。

6. 寺廟中還有哪些其他崇拜?

7. 寺廟中壁畫的主題是什么?

8. 有沒有特別的工匠參與寺廟的修建和裝飾?他們的圖紙和模型從何而來?

9. 記錄每處碑銘的時間及寺廟名稱的命名時間。

10.仔細閱讀石碑或經幢上的文字,并記錄:

a) 寺廟歷史

b) 省、市、鄉鎮和村落的名稱

c) 碑銘里出現頻率最高的姓氏

d) 神仙名稱和捐資的周邊村民的姓氏

注意:石碑和經幢的歷史越久遠,c)和d)的記錄就要更加詳細。對于山西北部地區而言,指1600年之前。

11. 調查寺廟及所供奉神仙的民間叫法。

12. 調查村莊的民間叫法。需要問周邊村莊的村民。

13. 哪些寺廟會有每年一度的祭祀活動。

a) 全村舉行?

b) 只是該寺廟的和尚舉行?

14. 描述該廟會。

15. 有哪些特定時節舉辦的祭祀活動,如祈雨、收割前等。

16. 某些祭祀需要搭戲臺并有固定曲目嗎?

17. 什么情況下人們會進廟或向神上香、供奉?會做什么?比如用犧牲、供品等?

18. 在年度祭祀儀式或私人儀式之時,哪些周邊的寺廟或村莊會參與?

19. 描述屬于某一家族的家廟。

20. 當地有哪些有關某一神仙或特定寺廟的傳說?

21. 當地有哪些與某一祭祀有關的諺語和短語?

注意:至于當地語言的研究,調查時應選取有當地戶籍的成年人作為調查對象,需要記錄他(她)的名字、年齡等。

22. 寺廟經濟狀況如何?

a) 建廟時間

b) 寺廟修繕

c) 捐稅情況

23. 舉辦廟會時有地方集市嗎?哪些村莊有集市?集市上會賣哪些東西?還保留宗教節日的特征嗎?

[責任編輯:王素珍]

K890

A

1008-7214(2017)04-0056-24

賀登崧(Willem A. Grootaers, 1911-1999),比利時人,天主教神父。20世紀40年代開始在中國華北地區傳教,同時從事中國民間文化的調查與研究。他將當時歐洲學界的“方言地理學”引進中國,并運用到中國民俗學的研究實踐中,提倡以類似于當代人類學民族志式的田野工作方式深入被調查者生活的社區中進行方言和民俗調查,留下數量豐富的調查報告和研究論著。

[譯者簡介]盧夢雅,山東大學外國語學院法語系講師;賈美玉,上海外國語大學法語語言文學碩士研究生。

本譯文系國家社科基金項目“北平燕京大學、輔仁大學的民間文學及民俗學研究(1937-1949)”(項目號:14BZW153)階段性成果。

* Willem A. Grootaers, “Les temples villageois de la région au Sudest de Tat’ong (Chansi Nord), leurs inscriptions et leur histoire (The Village Temples in the Southest of Tatung (Shansi), Their Inscriptions and Their History)”, Folklore Studies, Vol.4 (1945), pp.161-212.