錫伯族“喜利媽媽”與滿族“佛托媽媽”信仰新論

朱佳藝

錫伯族“喜利媽媽”與滿族“佛托媽媽”信仰新論

朱佳藝

“喜利媽媽”和“佛托媽媽”分別是錫伯族與滿族最常見的家神,在神職功能、祭祀物形態和祭祀儀式等方面,她們體現出高度的相似性。據考證,“喜利媽媽”與“佛托媽媽”很可能同源于薩滿教的“烏麥女神”。然而,滿族的“佛托媽媽”信仰與柳崇拜密切相關,錫伯族的“喜利媽媽”信仰卻找不到柳崇拜的痕跡。根據種種現存的儀式、習俗和田野調查結果,筆者推斷:錫伯族的“喜利媽媽”可能保留了更多生育女神信仰的古老形態,而滿族的“佛托媽媽”則可能是“生育女神”和“柳神”兩種神明信仰的晚近結合。

喜利媽媽;佛托媽媽;錫伯族;滿族;烏麥女神

在我國北方地區比較傳統的滿族人和錫伯族人家里,普遍收藏有一個特殊的“布口袋”或者“紙口袋”。如果比較相熟的話,他們會告訴你這是家神。錫伯族人把它稱作“喜利媽媽”,而滿族人則稱其為“佛托媽媽”①在不同的學術論著中,滿語“佛托媽媽”又譯作“佛多媽媽”“佛頭媽媽”“佛朵媽媽”等;錫伯語“喜利媽媽”又譯作“希利媽媽”“希林媽媽”“喜里媽媽”等。下文皆可通用。。在本文中,筆者將對表面相似的兩位女神背后的重大差異進行考察,為錫伯族與滿族的信仰研究增添新的闡釋。

一、“喜利媽媽”與“佛托媽媽”的同構性

“喜利媽媽”與“佛托媽媽”分別是錫伯族和滿族最常見的家神。兩位女神雖然民族不同,但她們具有許多相似之處。對于這一點,學界已經有所關注,相關研究早在三十年前就見于學術史了。如安俊的《黑龍江省雙城縣的錫伯族》一文從歷史時代、祭祀形式、供奉方向三個方面,對喜利媽媽和佛多媽媽進行了區別②載于遼寧省民族研究所:《錫伯族史論考》,沈陽:遼寧民族出版社,1986年, 第223—225頁。。稍晚,韓啟昆的文章《喜利媽媽崇拜及其與佛朵媽媽的區別》也從“崇拜形象及其傳說”“供奉位置及祭祀物結構”“祭祀方式”以及“反映的歷史時期”四個方面,通過各種細節差異對喜利媽媽和佛朵媽媽的不同之處做出了考辨 。③韓啟昆:《喜利媽媽崇拜及其與佛朵媽媽的區別》,《滿族研究》,1992年第2期。

可以看出,早期學者對兩位女神的區分,主要是出于民族工作中辨別錫滿兩族信仰乃至文化的實際需要。但從另一個角度來思考,學者之所以要辨析兩位女神的“不同”,恰恰是因為她們存在著太多的“相同”,容易混淆。

“喜利媽媽”和“佛朵媽媽”的相似,首先表現為二者的神職功能十分接近。據學者考證,錫伯語中的“喜利”一詞是“繩子、延續、繁衍”的意思,“喜利媽媽”被錫伯族人認為是保佑子孫繁衍、家宅平安的“子孫娘娘”。一說,“喜利媽媽”的稱呼來自于“喜仁媽媽”,“喜仁”在錫伯語中是“藤蔓”的意思,因此“喜利媽媽”也可以解釋為“世系奶奶”,強調其記載家世的功能①馬志華:《錫伯族的“喜利媽媽”及其生育觀念》,《伊犁師范學院學報》,2004年第2期。。再看滿族的“佛托媽媽”,她的正式名稱是“佛立佛多鄂漠錫媽媽”②注:文獻中的“鄂漠錫媽媽”“烏木西媽媽”(系同音異譯)等稱謂,不能直接與“佛托媽媽”等同,因為滿語“鄂漠錫”的涵義是“子孫”,而“佛托”意為“柳”。但在滿族的民俗理解中,兩種稱謂可以視為具有相同的所指,即掌管子孫繁衍的女神娘娘。下文提到“鄂漠錫媽媽”時,皆按此民俗理解處理。。在滿語中,“佛立”意為神龕,“佛多”乃柳枝,而“鄂漠錫媽媽”則是指子孫奶奶,“佛立佛多鄂漠錫媽媽”就是滿族共同信仰的生育神和兒童保護神③孟慧英:《佛立佛多鄂漠錫媽媽探究》,《中央民族大學學報》(哲學社會科學版),2008年第2期。。此外,由“生育”“保嬰”等功能聯想開去,部分錫伯族民眾把“喜利媽媽”認作女祖神④張政:《略論“喜利媽媽”從家譜到女祖神的演變》,《北方文物》,1997年第2期。,而佛多媽媽更是被許多滿族人稱為“老先人”、視為始祖母⑤程迅:《滿族女神——“佛托媽媽”考辨》,見邴正、邵漢明主編:《東北地域文化考論》,長春:吉林文史出版社,2007年,第205頁。。可見,喜利媽媽和佛托媽媽都是掌管人類子孫繁衍的女神,有時候也可能被聯想為始祖女神,二者的神職功能是大同小異的。

其次,“喜利媽媽”和“佛托媽媽”的祭祀物在直觀上也很相似。錫伯族和滿族的民眾不約而同地選擇用一根特別制作的繩子來代表各自的女神,繩子就是女神在民眾家中的實物化身。平時,兩族的民眾都用袋子或盒子將這根繩子收藏起來,而在重大事件發生的時候,他們也都將一些特定的小物件掛在繩子上面。可見,民眾家中的“喜利媽媽”和“佛托媽媽”普遍具有“長繩”“特制”“有掛件”“有包裹”幾個完備的共性要素。

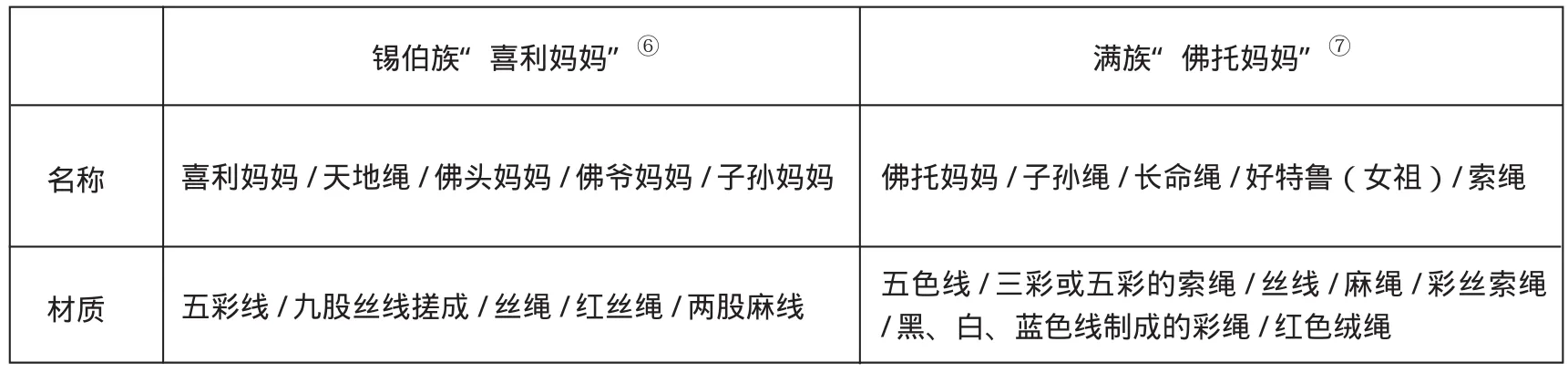

在早期學者的研究中,這幾個要素的細節特征是區分錫滿兩個民族不同信仰的關鍵之一。然而,少數個例能否代表全部情況呢?根據近年來的多種調查文獻,筆者將喜利媽媽與佛托媽媽的常見樣式總結如下表:

⑥ 錫伯族資料來源:遼寧省民族研究所:《錫伯族史論考》,沈陽:遼寧民族出版社,1986年;嵇南,吳克堯:《錫伯族》,北京:民族出版社,1990年;韓啟昆:《喜利媽媽崇拜及其與佛朵媽媽的區別》,《滿族研究》,1992年第2期;佟加?慶夫,佟林清主編:《錫伯族風情錄》,烏魯木齊:新疆人民出版社,2004年;仲高,迪木拉提?奧邁爾,賀錄等著:《錫伯族民間信仰與社會》,北京:民族出版社,2008年。⑦ 滿族資料來源:遼寧省民族研究所:《錫伯族史論考》,沈陽:遼寧民族出版社,1986年;韓啟昆:《喜利媽媽崇拜及其與佛朵媽媽的區別》,《滿族研究》,1992年第2期;寧昶英:《滿族的性崇拜及其演變——論“背燈祭”》,《內蒙古教育學院學報》,1992年第3期;張德玉,單鈴,蔡雅文:《“佛托媽媽”性別考辯》,《滿族研究》,1996年第3期;李麗達:《試論滿族育子習俗》,《黑龍江民族叢刊》,1998年第4期;孟慧英:《佛立佛多鄂漠錫媽媽探究》,《中央民族大學學報》(哲學社會科學版),2008年第2期;張麗紅:《滿族說部之女神研究》,博士論文,吉林大學中國古代文學專業,2014年5月。

接上表

從表格中可以看出,對于同一民族的祭祀物,不同文獻所記載的材質、長短、掛件等特征要素有明顯的不同。而在錫滿兩族之間,情況雖然有所差異,但是也有諸多重合之處。比如,兩個民族的祭祀物都可以用絲線或五彩繩,長度也都從一丈到幾丈不等,放置方位則都以西邊、西北居多。在掛件上,滿族人雖然以布條為主,但有時候也會掛一些小弓箭、嘎拉哈之類的雜物,這就與錫伯族的習慣十分近似了。從以上情況來講,女神祭祀物的特征要素在兩個民族之間的界限并不是分明的,也不能作為區分兩位女神的標準。

第三,“喜利媽媽”和“佛托媽媽”的崇拜儀式在一定程度上具有相似性。傳統上,錫伯族民眾家里每有一個嬰兒出生,就要根據性別在喜利媽媽上掛小弓箭(男孩)或布條(女孩),而滿族的“換鎖”儀式也是同樣的做法,只不過具體掛上的物件與錫伯族略有不同。錫伯族的女子出嫁生第一個孩子后,要將娘家喜利媽媽上代表自己的布條取下來系到婆家的喜利媽媽上,此為“改索”②韓啟昆:《喜利媽媽崇拜及其與佛朵媽媽的區別》,《滿族研究》,1992年第2期。,滿族同樣有類似的婚俗。此外,春節期間,錫伯族與滿族都要把各自的“媽媽”從布口袋里拿出來,以舉行各種祭拜儀式,只不過兩個民族在儀式的具體舉辦方法上有差別。

由此可見,“喜利媽媽”和“佛托媽媽”盡管分屬錫、滿兩族,但她們在神職、儀式和祭祀物的形態等方面都呈現出鮮明的同構特征。基于這一事實,加之錫伯族與滿族的文化和血緣都有著密切而深刻的關聯,筆者大膽推斷:喜利媽媽與佛托媽媽不但同構,而且極可能存在歷史上的同源關系。

事實上,前人的學術成果已經證實了這一推測的合理性。在1990年出版的《薩滿教與神話》一書中,富育光指出,滿族佛里佛多鄂謨西媽媽和錫伯族喜利媽媽的祭祀“大同小異”,它們都屬于薩滿教生育崇拜的具體形式。而北方民族的生育崇拜,又與原始的“烏麥”崇拜密切相關。根據富育光的研究,在各北方少數民族中,“烏麥”的含義是指巢穴、子宮或女人的肚子,“烏麥”實際上是“由對女性生育功能的崇拜,發展演化而成對育子育嬰的崇拜,進而又演化成司管兒童靈魂的女性大神”①富育光:《薩滿教與神話》,沈陽:遼寧大學出版社,1990年,第79—80頁。。可見,滿族的“佛托媽媽”和錫伯族的“喜利媽媽”作為兩個民族的生育、保嬰女神,很可能都源出于古老的烏麥信仰。

其后,孟慧英對烏麥信仰的研究進一步證實了“喜利媽媽”和“佛托媽媽”的同源性。孟慧英指出,烏麥信仰是薩滿教中十分普遍的現象:“滿族、錫伯族、鄂倫春族、鄂溫克族、赫哲族,都發現了烏麥信仰的不同類型。”②孟慧英:《尋找神秘的薩滿世界》,北京:西苑出版社,2009年,第127頁。其中,錫伯族的烏麥女神被叫作“希利媽媽”,而滿族的烏麥信仰,則表現為對佛立佛多鄂漠錫媽媽的崇拜:

薩滿教的烏麥信仰,從整體上看,大致分成這樣幾類:1. 女性生殖能力崇拜;2. 生育神、嬰兒守護神;3. 圖騰崇拜。此外有的民族還將某一類薩滿稱作烏麥。佛立佛多鄂漠錫媽媽主要表現為第二類,同時也保留著第一類和第三類的某些遺跡。……滿族的鄂漠錫媽媽信仰與換索儀式來自于薩滿教傳統,是薩滿教烏麥信仰的一個重要組成部分。③孟慧英:《佛立佛多鄂漠錫媽媽探究》,《中央民族大學學報》(哲學社會科學版),2008年第2期。

可見,本文所討論的錫伯族“喜利媽媽”和滿族“佛托媽媽”,就是烏麥女神信仰在后世發生涵化、分化的結果④感謝孟慧英老師對這一學術問題的指點。烏麥信仰從原始形態向當代面貌的漫長演變,很可能是一種傳播現象。在傳播過程中,烏麥信仰經歷了涵化、分化等過程,造成了不同族群之間既高度相似、又有所區別的現狀。由于本人目前能力有限,搜集到的材料不夠充分,故本文只探討錫伯族“喜利媽媽”和滿族“佛托媽媽”這兩種女神的信仰流變過程。對其他族群的進一步研究,則有待業內學者繼續推進。,她們的確具有相同的古老起源。在此前提下,她們之間的眾多相似現象也就有了合理的解釋。

然而,喜利媽媽和佛托媽媽雖然有共同的起源和眾多相似之處,但她們的神格卻不能完全等同。換句話說,即使忽略無關緊要的細節,我們也不能認定喜利媽媽就是“錫伯族版本的佛托媽媽”,或者相反。之所以這樣說,原因就在于喜利媽媽和佛托媽媽之間存在一個根本性的、不可逾越的差異,已經超越了“同源說”能夠直接解釋的范圍。這個差異就是:滿族佛托媽媽信仰具有鮮明的柳崇拜色彩,而從現存的田野考察文獻來看,錫伯族的喜利媽媽信仰卻與柳崇拜完全無關。

二、女神祭儀和柳樹崇拜

早期學者已經注意到,相比喜利媽媽而言,“滿族的佛朵媽媽祭祀儀式較為繁瑣”⑤韓啟昆:《喜利媽媽崇拜及其與佛朵媽媽的區別》,《滿族研究》,1992年第2期。。后者的“繁瑣”,就在于多出了許多和“祭柳”有關的內容,這是喜利媽媽的各項儀式中不會涉及的。

錫伯族人對喜利媽媽的祭祀主要在春節期間舉行。《錫伯族》一書記載:

照管“喜利媽媽”的,都是本家年齡最大的老奶奶。每過農歷臘月二十三日,照例進行室內外大掃除后,老奶奶就把“喜利媽媽”的一頭從牌位上解下來,攤在炕下,將當年增加的子孫的標志一一系上后,把這一頭拴在東南墻角上,在屋里拉成個直角形,令人觀賞。直掛到來年正月十六日,全家人吃頓“托忽兒布達”(蔥花兒油拌面),以示吉利,進行祭祀后,才由老奶奶收放原處。①嵇南、吳克堯:《錫伯族》,北京:民族出版社,1990年,第55頁。

從這一記載以及相似文獻中可以看出,喜利媽媽的祭祀過程主要包含兩部分內容:一部分是在過年前將彩繩從口袋中拿出來,從西北墻角拉到東南墻角上,供家人焚香叩頭、頂禮膜拜,大約一個月之后再放回口袋,掛回原位,同時吃些面條祈福②在不同地區或人家,掛繩和收繩的時間有一些差異。除了在臘月二十三掛上、正月十六日收起之外,還有一些是在大年三十掛上,二月初二收起(見安俊《黑龍江省雙城縣的錫伯族》、佟加?慶夫等《錫伯族風情錄》)。不過這都是細節,與儀式過程無涉。;另一部分則是在取下“喜利媽媽”當天,由重要家庭成員將當年新增的人口標志(如小弓箭、布條)系在繩子上,這不但有記錄的意義,而且還含有各種寓意。文獻記載:“生男孩,要在大年三十晚上往天地繩上掛弓箭,象征孩子長大弓馬箭法嫻熟,成為狩獵的能手,作戰的勇將。生女孩,往天地繩上拴布條,象征做衣物。”③韓啟昆:《喜利媽媽崇拜及其與佛朵媽媽的區別》,《滿族研究》,1992年第2期。“每一代人之間用一‘比石’(羊拐骨)隔開,每兩個羊拐骨間代表該家的一代人。”④夏之乾、滿都爾圖:《察布查爾金泉村錫伯族薩滿教及文化習俗調查》,載于賀靈編:《錫伯族文化精粹》,烏魯木齊:新疆人民出版社,2009年,第207頁。

比起錫伯族的祭祀方法,佛托媽媽的祭祀儀式就復雜很多。滿族對佛托媽媽的祭祀通常包含在薩滿教的大型家祭活動之內,滿族的家祭主要包括祭祖、祭桿子、換索和背燈祭,其中,換索是與佛托媽媽祭祀直接相關的⑤此外,“背燈祭”儀式中的神明也包括佛托媽媽,但是此儀式意在祭祀各種天神,并不專為佛托媽媽設立,暫且不表。。《滿族文化史》中記載:

換索儀式常常是在家祭跳神的第二天舉行。一清早,族長或薩滿請出“佛多媽媽”口袋,取出“子孫繩”,一端系在掛索口袋的長釘上,一端拉出來,從正屋穿過堂屋拉到庭院東南側事先立在那里的新柳枝上,為了柳枝立得穩妥,把它綁在柱腳上。……如果是簡單的換索,只請栽力念禱詞,薩滿不跳舞。祭時眾家庭成員要跪在“佛多媽媽”口袋前焚香磕頭,然后到外面柳樹枝前再磕一次頭;主祭者向“佛多媽媽”祈禱,高唱贊歌,乞求子孫娘娘保佑孩孫平安。然后將上次換索后新生的子女,根據性別在子孫繩上系個小弓箭(男孩),或系個布條(女孩),還系豬或羊的“嘎拉哈”(背式骨)表示一種輩分。常常根據繩上綴物可知該姓族里幾代人繁衍情況和各輩成員性別。……祭時,人們把索線系在脖子上,祭畢便摘下索線,將它系在子孫繩上,一并裝入“佛多媽媽”口袋中,送回正屋,仍舊掛在西墻上。⑥張佳生主編:《滿族文化史》修訂版,沈陽:遼寧民族出版社,2013年,第558—559頁。

從這一段可以看出,滿族大祭中的“換索”儀式,在大部分行為上與錫伯族春節期間的喜利媽媽祭祀具有明顯的同構性。比如,兩種儀式都是把繩子從口袋中取(請)出來,并且進行懸掛;人們都要進行焚香叩頭的儀式;每年新生的子女都要按照性別,以小弓箭或布條記錄在繩索上,且用嘎拉哈表示輩分。然而,這里面有一個細節的差異在于,滿族的“換索”儀式必須把子孫繩系在柳枝上,而且全族成員也要在柳枝面前磕頭。錫伯族的喜利媽媽祭祀則沒有這樣的程序。

實際上,據《滿和詞典》“佛托”條載,“佛托媽媽”中的“佛托”(fodo)在滿語中直譯為“求福跳神樹立的柳枝”,“佛托媽媽”直譯就是“柳枝始母”①黃明:《滿族尚柳習俗與生殖崇拜》,《民俗研究》,1994年第2期。此外,據程迅《滿族女神——“佛托媽媽”考辨》一文,由于音近現象,“佛托”一詞在滿語中可能有三種含義,分別是“原始之長”“女性生殖器”和“柳”。在此文中,程迅認為“柳”是文義皆可通的解釋。。在滿族內部,對佛托媽媽的祭祀與柳樹崇拜密切相關。在清代,乾隆敕撰的《欽定滿洲祭神祭天典禮》一書中對此已有詳細的記載。根據此書,坤寧宮有一種求福儀式,拜祭的就是“佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位”,儀式中有這樣的行動:

砍取高九尺、圍徑三寸完整柳樹一株,以黃布袱包裹赍至,暫置于潔凈處,屆期安設樹柳枝石于坤寧宮戶外廊下正中,樹柳枝于石,柳枝上懸掛鏤錢凈紙條一張,三色戒綢三片……以練麻一縷,系于神箭之上。以九家內攢取之各色棉線捻就線索二條,暫懸掛于神箭上。神箭立于西炕下所設酒樽之北,其捻就黃綠色棉線索繩上以各色綢片夾系之,其本則系于西山墻所釘鐵環,末則穿出戶外系于柳枝。……

對柳枝舉揚神箭,以練麻拂拭柳枝,初次誦神歌禱畢,司祝東向鞠躬,舉神箭奉練麻于皇帝,皇帝三捋而懷之。……舉桌上所供之酒灑于柳枝上,以桌上所供之糕夾于柳枝。……柳枝上所夾之糕亦令眾人食之,不使稍有余剩。②劉厚生編著:《清代宮廷薩滿祭祀研究》,長春:吉林文史出版社,1992年,第118—120頁。

《欽定滿洲祭神祭天典禮》一書保留了非常豐富的古代薩滿祭禮。在宮廷祭禮中,滿族祭祀佛托媽媽的每一步,都與柳樹、柳枝密切相關:要砍新的柳樹取枝條,將索繩系在柳枝上,并且在柳枝上撒酒、供奉糕點等等。這些都表明,滿族供奉佛托媽媽的儀式,與“柳崇拜”信仰有密切的關系。

“柳崇拜”是東北地區少數民族的重要民間信仰。早在《遼史》中,就有數處契丹皇帝“射柳祈雨”的記錄。契丹人相信,“射柳”活動能夠在旱季引來雨水。其后,對柳的崇拜一直延續下去,而滿族則是尚柳習俗最盛的民族之一。至今滿族人仍沿襲這一風俗,在家中供奉柳枝,在山坡野外種植柳樹作為神位,在嬰兒降生的時候懸掛柳木弓箭,讓出嫁的女子食用柳葉餑餑等③黃明:《滿族尚柳習俗與生殖崇拜》,《民俗研究》,1994年第2期。。

作為一位與“佛托媽媽”同構、同功能且同源的神明,錫伯族的“喜利媽媽”祭祀與柳樹是否有關呢?根據現有的文獻記載,可以肯定的是,在典型的、未受外族風俗習慣影響的錫伯族人家,對喜利媽媽的祭祀儀式與柳樹是無關的。

那么,為何“喜利媽媽”在其他方面與“佛托媽媽”如此相似,卻單單在儀式中丟失了“崇柳”這個關鍵要素呢?

我們知道,崇柳是東北民眾的常見信仰,而錫伯族也不例外。實際上,錫伯族另有自己崇拜的柳神。他是一位男神,名喚“佛多霍瑪法”(fodoho mafa)。“佛多霍”在錫伯語中是“柳樹”的意思,“瑪法”則是爺爺、男祖神的稱謂④翟新菊主編:《錫伯族文化研究》,烏魯木齊:新疆人民出版社,2009年,第90頁。。因此,“佛多霍瑪法”有時候也被譯為“柳樹神翁”。在錫伯族的民間信仰中,佛多霍瑪法也是一位十分重要的神明,不過,錫伯族人對他的崇拜形式相對比較簡單,《錫伯族民間信仰與社會》一書記載:

柳樹作為一種特殊的樹種,古代的錫伯族先祖把它搬進了信仰領域里。柳樹生命力強,成活率高,萌發性強,又富彈性。古代的錫伯族先祖把它和自身的繁衍聯系了起來,供立了柳樹神翁(佛多霍瑪法),把它當作保佑降生的神靈。嬰兒降生后,用柳板制作吊床,用柳枝做拱木;嬰兒夭折后,用無結的柳枝捆包,放到野外。人死后,在墓堆上插柳枝,以示他們趕快轉世回生,繁衍后代;塋地里又用柳枝制作招魂幡桿(實際上就是墓堆上插柳習俗的變異),插在墓堆上。①仲高、迪木拉提?奧邁爾、賀錄等:《錫伯族民間信仰與社會》,北京:民族出版社,2008年,第109頁。

由此可見,錫伯族并非沒有柳崇拜,但是,錫伯族的“柳神”這一神職并不附著在“喜利媽媽”身上,而是讓“柳翁”承擔相應的職能。換句話說,滿族人和錫伯族人都舉行含有柳崇拜意味的祭祀儀式,但滿族供奉柳樹是為了祭祀“佛托媽媽”,而錫伯族舉行類似的儀式,卻不是為了祭祀與佛托媽媽同源且極為相似的喜利媽媽,而是出于對另一神明“佛多霍瑪法”的信仰。這不得不讓我們思考:同樣是兼有“生殖繁衍崇拜”和“柳樹崇拜”的兩個民族,為什么滿族會把這兩種崇拜的心態結合到同一女神“佛托媽媽”身上,而錫伯族則要在神譜中分立兩種神明,用不同的方式進行祭祀呢?

前文提到,“佛托媽媽”與“喜利媽媽”同源于薩滿教“烏麥女神”。根據這一事實,筆者提出一個假設模型:在遠古時代,錫伯族祖先崇奉的女神與滿族祖先崇奉的女神并沒有太大區別,但在漫長的歷史中,其中一位女神的神職功能發生了較大的演變。此演變的方向有兩種可能:

其一,如果是滿族的“佛托媽媽”保留了較多遠古時代女神的原始形態,那么就可以推斷“原始女神”(有可能就是古烏麥女神)和佛托媽媽一樣,同時具備“生育保護神”和“柳神”的雙重神格。錫伯族一開始崇拜的也是這位原始女神,但在漫長的歷史中,“生育神”和“柳神”兩種神格分離,慢慢地附著在了“喜利媽媽”和“柳翁”兩個不同的神明身上,讓今天的錫伯人分別用不同的儀式頂禮膜拜。

其二,如果方向反過來,是錫伯族的“喜利媽媽”更接近“原始女神”的功能形態,那么就意味著,這位原始女神僅僅是一位生育保護神,并不具有柳神的相關神格。柳神的職能是被另外某一位神承擔的。在錫伯族,這位柳神就是今天的佛多霍瑪法,但在滿族,“生育神”與“柳神”兩種神格逐漸合二為一,成為“佛托媽媽”這樣一位既有子孫娘娘職能、又有柳神職能的“綜合神”。

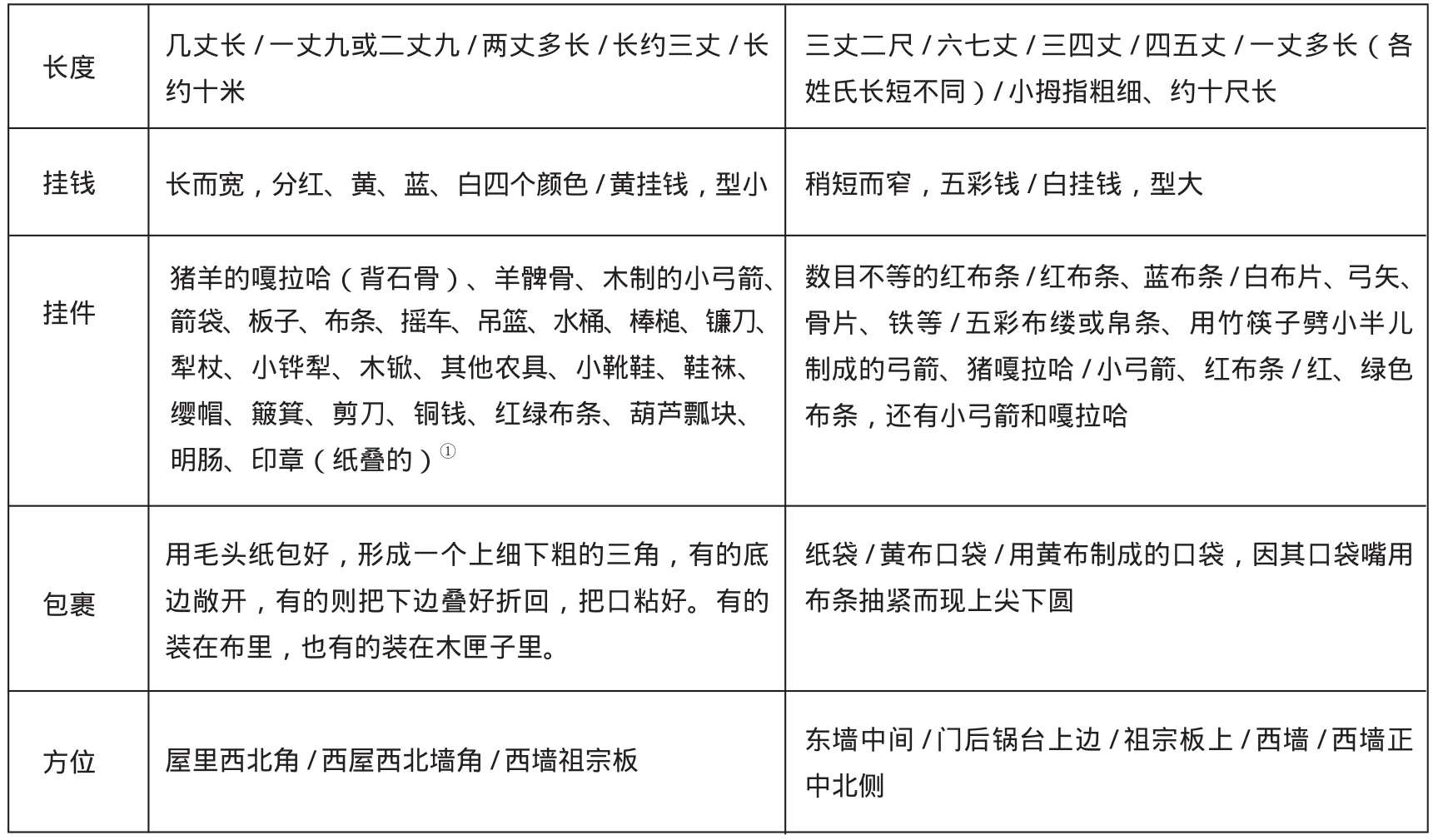

用兩個公式表示這兩種猜想的話,就是:

在公式中,≈ 表示“約等于”,意味著在功能、形態等方面具有更為近似的關系;→表示“演變為”,象征歷時性的演變過程。那么,在①和②中,哪一種更有可能接近歷史上的真實情況呢?

三、一個推斷:女神信仰的演化

追蹤“喜利媽媽”和“佛托媽媽”的演變軌跡,需要對兩位女神的歷史進行考察。如果能夠發現她們在民眾中出現的先后順序,那么哪一方更接近原型、哪一方是“演變結果”的問題,也就迎刃而解了。然而,由于錫滿兩族的古代史都缺乏直接的文字資料,“喜利媽媽”和“佛托媽媽”的昔日形態已經無從考證了。所以,今人只能根據現存的儀式、名稱乃至民間文學等“遺留物”來進行謹慎的推理。

在以往的研究中,學者們普遍認為“喜利媽媽”的歷史更為久遠一些。如《黑龍江省雙城縣的錫伯族》一文認為,喜利媽媽是“沒有文字的較古年代里所創造的沒有名字記載的家譜”,比起佛托媽媽,喜利媽媽“歷史比較悠久”①遼寧省民族研究所:《錫伯族史論考》,沈陽:遼寧民族出版社,1986年,第223頁。。然而要注意到的是,有些論據并不可靠。比如,有些觀點從文學的角度提出,由于佛朵媽媽傳說反映的歷史時代是清太祖努爾哈赤時期,而喜利媽媽有救助拓跋鮮卑成皇帝的傳說,因此“喜利媽媽反映的歷史時期,比佛朵媽媽反映的歷史時期要早1400到1600年。”②韓啟昆:《喜利媽媽崇拜及其與佛朵媽媽的區別》,《滿族研究》,1992年第2期。然而事實上,這些傳說并非出自古籍,而是源于現代搜集的民間文本,這些民間文本不具有史料價值,因為它們在任何時代都可以被創作出來。這個描寫北魏故事的傳說,并不一定就產生于北魏時期,就算是現代人也可以編造。因此,單就關于兩位女神的民間傳說文本,無法判定她們產生的時代順序。

可見,對“喜利媽媽”與“佛托媽媽”歷史的考察,應當從實際儀式和習俗的起源入手。對此,前人已經做出了一些考證,如《錫伯族民間信仰與社會》一書提出,希林媽媽“反映了原始氏族文化延續至今的歷史事實”。具體來講:

“希林媽媽”是很形象的譜書,家族的傳襲情況從上面就可以反映出來。過去,由于沒有文字,記事往往以刻木為志,因天長日久,記事的木頭腐朽散失,無法長久保存下來,而且也不好攜帶搬遷,后來人們就想出了往繩子(錫伯語稱“希林”)系東西記事的方法。平常男人們都出外狩獵,年輕婦女出外采集,家里只剩老奶奶,久而久之,人們把制作希林和看護家門的老奶奶也稱為希林媽媽了。③仲高、迪木拉提?奧邁爾、賀錄等:《錫伯族民間信仰與社會》,北京:民族出版社,2008年,第120頁。

這一說法較為可靠地推理了喜利媽媽產生的歷史過程。“喜利媽媽”的基本形態是在索繩上系物以記事,即對家族輩分、新生兒乃至他們成年后的職業進行標識。這幾乎也是喜利媽媽唯一的實際功能。由此看來,“喜利媽媽”很有可能是原始社會時期“結繩記事”行為的遺留物,至少也可以追溯到沒有文字的年代。

與之相比,滿族的“佛托媽媽”雖然也具有同樣的功能,但在各種各樣繁瑣的祭祀儀式中,“結繩記事”的特征實際上已經被弱化了。對于“佛托媽媽”,滿族人除了關注給新生兒“掛索”“換索”之外,也關注其他相關儀式,如插柳枝、跪拜柳樹乃至“背燈祭”等種種。在滿族人的信仰里,這些儀式都是向“佛托媽媽”祈福的方式。可見,在滿族人心中,柳已經成為佛托媽媽信仰的化身,“子孫繩”反倒不是她唯一的存在形態了。因此,如果假定“喜利媽媽源自原始社會的結繩記事”這一結論是正確的,那么相比起喜利媽媽而言,滿族的佛托媽媽至少經歷了更多的演變環節。從“喜利媽媽”向“佛托媽媽”演化的公式②(元)脫脫撰:《金史》,北京:中華書局,1975年,第826頁。,是相對更可信的。

從人類文化演變的常理上來推斷,如果將公式①傅朗云編注:《金史輯佚》,長春:吉林文史出版社,1990年,第8—9頁。和②代入實際情況,就會發現它們造成的“遺留物”形態是不盡相同的。如果公式①“原始女神(≈ 佛托媽媽)→ 喜利媽媽 + 柳樹神翁”成立的話,那么今天錫伯族的“喜利媽媽”祭拜儀式和“柳翁崇拜”,或多或少都會摻雜有原始祭祀的遺跡,比如在祭祀喜利媽媽的時候用到柳枝做的東西。即使這種遺跡很少,也不至于完全沒有。但從目前搜集的文獻資料來看,“喜利媽媽”的確和柳沒有任何聯系。反之,如果公式②“原始女神(≈ 喜利媽媽) +柳樹神翁 → 佛托媽媽”成立,那么今天觀察到的種種現象就會得到合理解釋:喜利媽媽與柳無關,是因為她誕生的時候本來就沒有附著崇柳信仰;而佛托媽媽和喜利媽媽高度相似,卻單單多出了“柳崇拜”的功能,是因為她結合了原始女神和柳神的最初職能。因此,公式②成立的可能性更大一些。

不僅如此,現存資料中還有數種事實,可以推論公式②的合理性:

首先,雖然滿族人今天提到的“柳神”都是指佛托媽媽,但從史料文獻來看,在比較久遠的年代,滿族前身女真族的柳樹崇拜儀式與女神信仰并沒有什么關系。古女真族的柳崇拜突出表現在金國人“拜天射柳”的習俗中,宋人文惟簡的筆記《虜廷事實》中“拜天”一條記載:

虜人州軍及軍前,每遇端午、中元、重九三節,擇寬敞之地,多設酒醴、牢餼、餅餌、果實祭于(如)其所,名曰“拜天”。祭罷,則無貴賤、老幼,能騎射者咸得射柳,中者則金帛賞之;不中者,則褫衣以辱之。射柳既罷,則張宴飲,以為極樂也。①傅朗云編注:《金史輯佚》,長春:吉林文史出版社,1990年,第8—9頁。

實際上,女真族的“射柳”習俗承襲自契丹遼國。《金史》卷三十五記載:“皇帝……行射柳、擊毬之戲,亦遼俗也,金因尚之。”②(元)脫脫撰:《金史》,北京:中華書局,1975年,第826頁。遼代的射柳活動稱為“瑟瑟儀”,是一種祈雨儀式,而到了金朝,“射柳”活動雖然失去了祈雨的功能,但仍然和“拜天”具有密切的關系。“拜天射柳”儀式在《金史》中出現了很多次,如《本紀?太祖》云:“甲戌,拜天射柳。故事,五月五日、七月十五日、九月九日拜天射柳,歲以為常。”③(元)脫脫撰:《金史》,北京:中華書局,1975年,第27頁。鑒于契丹族和女真族同是具有崇柳信仰的北方民族,可以推斷,古代的“拜天射柳”有可能是柳崇拜心理下一種獨特的祭天方式。這一現象反映出,滿族及其前身女真族的“柳崇拜”很可能只與拜天有關,而與女神無關。到了很晚近的時候,“拜天崇柳”的信仰才與保嬰女神信仰融合到一起,建構出一個新的、富有民間性的“佛托媽媽”。

第二,從名稱上來講,滿族的“佛托媽媽”只是民間俗稱,她還有一個官方名稱叫“佛立佛多鄂漠錫媽媽”,孟慧英在《佛立佛多鄂漠錫媽媽探究》一文中對這個名稱做出了詳細的考釋:

根據筆者調查,Fere在通古斯民間口語里應為請進或進里頭之意義。通古斯各民族的神位都在居室的里邊,是最尊貴的位置,滿族的這個位置叫神龕,一般是在西墻上。在鄂倫春等民族里,住的是“撮羅子”(簡易帳篷),人們要把家族的神位“瑪魯”請到正對門的里邊的位置上,這是整個居室最里層的地方。“鄂漠錫媽媽”(omosimama)是指子孫奶奶。把上述說明結合起來分析,“佛立”——“鄂漠錫媽媽”,可譯為神龕上的子孫奶奶。Fodo,根據《簡明滿漢辭典》等解釋為:跳神求福時用的柳枝,那么“佛立佛多鄂漠錫媽媽”直譯過來就是“神龕上以柳枝求福的子孫奶奶”。①孟慧英:《佛立佛多鄂漠錫媽媽探究》,《中央民族大學學報》(哲學社會科學版),2008年第2期。

錫伯族的“喜利媽媽”是一個含義相對單一的名字。其中,“喜利”在錫伯語中是繩索、延續的意思,這個名稱體現出(且僅能體現出)直接的“功能”指向。而從《佛立佛多鄂漠錫媽媽探究》一文的考證可以看出,“佛立佛多鄂漠錫媽媽”的名字明顯是復合而成的。這個名字體現出了神龕、柳崇拜和薩滿教原始的子孫奶奶信仰三種要素,既有功能,又有名物崇拜,還包含著薩滿教的痕跡。有些傳說直以“奧莫西媽媽”稱呼佛托媽媽,并不帶佛托二字,這有可能暗示著“佛托”與“鄂漠錫”兩個詞的結合系后世人為造成,并不是原本的組合方式。這就更印證了“佛托媽媽”晚出的可能性。

第三,還有一個旁側的證據為我們提供了線索。學術界對于錫伯族的起源問題存有很多爭議,其中“女真起源說”和“鮮卑族起源說”是兩種主要的見解,各自有一批學者支持,相互之間爭論不下。在此,筆者并不能貿然支持哪一種觀點,但一個確定的事實是,錫伯族的民眾一般傾向于認為自己是鮮卑人的后裔。調查顯示,很多錫伯人對“女真同源說”表示懷疑,他們說:“如果錫伯族與滿族同祖,那為什么一直以來錫伯族對滿族都不認同?”②李云霞:《錫伯族社會歷史與文化研究述評》,《中央民族大學學報》(哲學社會科學版),2011年第5期。甚至在最近的“百度貼吧”上,還有人表示,“我覺得滿族很像漢族。咱們就是鮮卑的后人,永遠的錫伯人。”③“錫伯族美女”主題帖回復,百度貼吧_錫伯族吧,2015年8月17日 ,http://tieba.baidu.com/ p/3976640402,2016年2月18日登錄。錫伯族人之所以對古鮮卑族有更高的認同心理,一方面是出于錫伯人與清朝統治者的歷史恩怨,另一方面,由于鮮卑族的歷史遠比滿族更古老,錫伯族人很可能自認為繼承了鮮卑族的歷史傳統,而把滿族的種種文化習俗視為后期“進化”的產物。如果這個思路成立的話,那么錫伯族的女神信仰很可能比滿族的同類信仰更加古老一些。也就是說,“喜利媽媽”保存了更多原始形態,而“佛托媽媽”則是滿族人對女神原型進行豐富和演化的結果。

因此,結合目前種種實際的證據,筆者推斷,在最初的時候,東北少數民族神靈信仰的形態就是“生育女神”和“柳神”二者分立的,到了后來,錫伯族在神靈信仰上一直保留著原始色彩,而滿族則把兩種神職都合并到了“佛托媽媽”身上。綜上,筆者謹慎提出:

這一結論,敬請指教探討。

[責任編輯:王素珍]

K890

A

1008-7214(2017)04-0085-10

朱佳藝,北京大學中文系民間文學專業在讀博士生。