磁共振灌注加權成像在腦梗死后失語機制中的研究*

周芯羽, 徐丙超, 籍 牛, 王 軒, 陳 偉

(1.徐州醫學院附屬連云港醫院神經內科, 江蘇 連云港 2200002.南京醫科大學附屬淮安第一醫院, 江蘇 連云港 222000)

磁共振灌注加權成像在腦梗死后失語機制中的研究*

周芯羽1, 徐丙超1, 籍 牛1, 王 軒1, 陳 偉2*

(1.徐州醫學院附屬連云港醫院神經內科, 江蘇 連云港 2200002.南京醫科大學附屬淮安第一醫院, 江蘇 連云港 222000)

目的:分析磁共振灌注加權成像在運動性、感覺性失語患者的語言功能區血流量變化,探討腦梗死后失語的發病機制,為腦梗死后失語的診斷、治療及康復提供理論依據。方法:選擇2014年5月至2016年10月60例腦梗死后失語患者,參照《西方失語成套測驗評定標準》對所有患者的失語類型進行判斷,患者主要為感覺性(Wernicke)失語28例運動性(Broca)失語18例。對可能累及的病變區Wernicke區以及Broca區進行磁共振灌注加權成像分析,分別測量局部腦血容量(rCBV)、對比劑平均通過時間(MTT)、局部腦血流量(rCBF)、達峰時間(TTP),并與對側流像區進行比較分析。結果:所有患者中Wernicke性失語28例,比例46.67%,Broca性失語18例,比例30.00%,其他14例,比例23.33%;感覺性失語患者Wernicke區相較于對側流像區rCBF、rCBV明顯減少(Z=-2.280,P=0.023;Z=-2.123,P=0.034),MTT、TTP明顯延長(Z=-2.525,P=0.012;Z=-2.676,P=0.007),感覺性失語患者Wernicke區與對側流像區相比存在低灌注現象;運動性失語患者Broca區相較于對側流像區rCBV明顯減少,MTT明顯延長(Z=-2.367,P=0.018;Z=-3.125,P=0.002),rCBF、TTP與對側流像區相比差異無統計學意義(Z=-1.826,P=0.680;Z=-1.934,P=0.053)。結論:腦梗死后失語以感覺性(Wernicke)失語或運動性(Broca)失語為主,腦梗死后失語患者急性期語言功能區均表現為低灌注現象,這可能為失語出現的主要機制之一。

磁共振灌注加權成像; 腦梗死后失語; 發病機制

腦梗死患者經過及時有效的治療大多能夠挽救生命,但伴隨著腦組織不同程度的壞死會出現各種后遺癥,包括中樞性面癱、舌癱、雙眼向病灶側凝視、假性延髓性麻痹、吞咽困難等,其中失語癥是較為常見也是診斷、治療較為棘手的一種后遺癥[1]。腦梗死后失語是因為大腦半球因器質性損害而引發的語言組織表達、語言信號接收、理解能力喪失或受損的一種綜合征,臨床表現為語言理解能力、表達能力受損及喪失,且并非由于聽覺或視覺的下降或喪失所致。醫學界對失語癥有著長期的研究,但對于失語癥的確切發病機制尚無統一的觀點[2]。腦梗死患者本身的神經功能損害及運動功能喪失已經嚴重影響患者的生命健康及生活質量,失語癥患者難以進行言語交流,對腦梗死的預后質量影響更大。本文通過分析磁共振灌注加權成像在運動性、感覺性失語患者的語言功能區血流量變化,探討腦梗死后失語的發病機制,為腦梗死后失語的診斷、治療及康復提供理論依據,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料:選擇2014年5月至2016年10月于我院診斷與治療的60例腦梗死后失語患者,參照《西方失語成套測驗評定標準》對所有患者的失語類型進行判斷,所有患者主要為感覺性(Wernicke)失語以及運動性(Broca)失語。其中男性33人,女27人;年齡最大78歲,最小45歲,平均年齡(61.56±8.43)歲;入組至發病時間最短12d,最長22d,平均(15.44±2.65)d;本課題已獲得我院倫理委員會批準。納入標準:①所有患者均符合中華醫學會神經病學分會《中國急性缺血性腦卒中診治指南2014》的診斷標準[3];②符合《西方失語成套測驗評定標準》失語癥診斷標準[4];③臨床表現為失語或發聲困難;④患者經治療病情穩定;⑤發病前語言功能正常無視聽障礙;⑥非文盲且母語為漢語者;⑦家屬或患者同意探究方案并簽署同意書。排除標準:①先天性聾啞人;②病情未有效控制;③入組距離發病超過30d者。

1.2 磁共振灌注加權成像:采用我院GE Signa Horizon 1.5T超導MR成像儀。造影劑選用磁顯葡胺。對Wernicke失語以及Broca失語患者進行常規頭顱MRI掃描。單次激發梯度回撥EPI序列,TR/TE為1800/80ms,以90度為翻轉角,單次進行9層掃描,連續50次,總時間為90s。選擇17~20G的靜脈穿刺針,首次掃描結束時按0.1mmoL/kg量進行肘部靜脈團注,4s內完成注藥。完成磁共振灌注加權成像后共出現連續50幅圖像,共450幅原始圖像進行腦血流灌注分析。圖像上傳至SUN ADW 2.0工作站進行圖像處理。采用Functool軟件以此話敏感造影劑造成每個像素信號下降程度,得出信號強度-時間曲線以及時間-密度曲線,計算出△R2*。首次注射造影劑過程中的△R2*積分為其相對應體素的局部腦血容量(rCBV),由此形成一個新的數字矩陣,以相應彩色顯示出來,得到rCBV圖。根據信號強度-時間曲線得出對比劑平均通過時間(MTT),同時相應計算得出局部腦血流量(rCBF)、達峰時間通(TTP)。

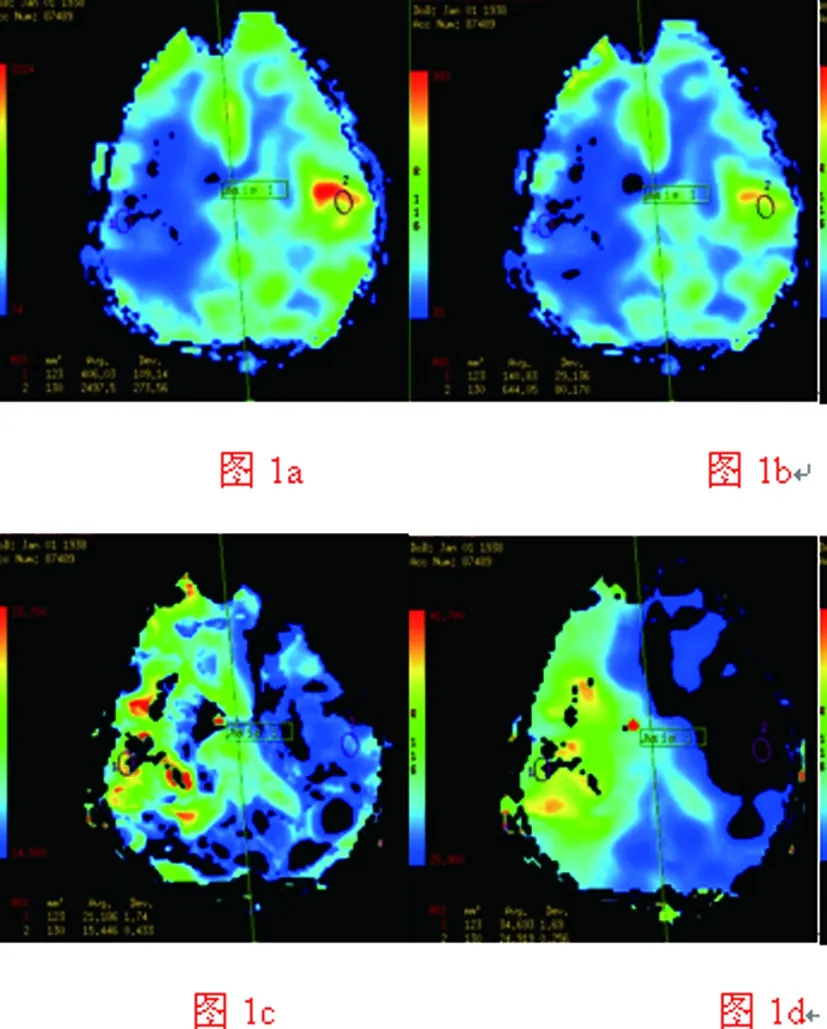

圖1 部分MRI圖像,1a-c分別為rCBF、rCBV、MTT、TTP圖,右側額顳葉與對側鏡像區比較存在低灌注,rCBF、rCBV較對側明顯減少,MTT、TTP較對側延長。

1.3 統計學分析:所有數據均錄入Microsoft Ecxel軟件,利用SPSS15.0進行數據統計分析處理,采用兩個獨立樣本的非參數檢驗,對Wernicke區、Broca區與對側流像區CBF、rCBV、MTT、TTP進行比較,以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 腦梗死后失語類型:所有患者中Wernicke性失語28例,比例46.67%,Broca性失語18例,比例30.00%,其他14例,比例23.33%。部分MRI圖像見圖1。

2.2 感覺性失語患者Wernicke 區與對側流像區CBF、rCBV、MTT、TTP比較:感覺性失語患者Wernicke區相較于對側流像區rCBF、rCBV明顯減少(Z=-2.280,P=0.023;Z=-2.123,P=0.034),MTT、TTP明顯延長(Z=-2.525,P=0.002;Z=-2.676,P=0.007),感覺性失語患者Wernicke區與對側流像區相比存在低灌注現象,見表1。

表1 感覺性失語患者Wernicke區與對側流像區CBF、rCBV、MTT、TTP比較(n)

2.3 運動性失語患者Broca區與對側流像區CBF、rCBV、MTT、TTP比較:運動性失語患者Broca區相較于側鏡像區rCBV明顯減少,MTT明顯延長(Z=-2.367,P=0.018;Z=-3.125,P=0.002),rCBF、TTP與對側流像區相比差異無統計學意義(Z=-1.826,P=0.680;Z=-1.934,P=0.053),見表2。

表2 運動性失語患者Wernicke區與對側流像區CBF、rCBV、MTT、TTP比較(n)

3 討 論

腦梗死又被稱為腦梗死,臨床上歸類于缺血性腦卒中,直接發病原因為腦組織血液供應障礙,引發腦部缺氧、缺血,最終導致局限性腦組織的缺血性軟化或壞死。腦梗死主要臨床類型分為腦腔隙性梗死、血栓形成以及腦栓塞等,所有腦卒中患者中腦梗死所占比例超過80%。腦梗死引起的失語癥是由于梗死灶、出血對大腦半球的語言中樞造成一定程度的損害,語言組織表達、語言信號接收、理解能力的喪失或受損的一種綜合征。目前有學者認為多與巴胺能系統與腦內膽堿能系統缺陷是引起失語癥的主要因素[5]。對于腦梗死腦組織損傷的檢查通過磁共振成像是較為準確的診斷方法。磁共振灌注加權成像是研究組織的動態過程,以快速的磁共振成像技術為基礎,目前使用平面回波技術(EPI)為主[6]。其操作原理為在一個強的預備脈沖后增加一系列快速振蕩的梯度脈沖鏈,同時進行信號采集。EPI獲取信號依靠了梯度脈沖,對不均勻性磁場敏感性較高,在均勻穩定的主磁場下,由順磁性對比劑引起的局部小磁場不均勻減弱了EPI圖像信號[7]。較優良的EPI方法能保證一定的時間分辨率為前提,同時完成多層掃描,組織覆蓋體積大,能夠完成描計組織內血流流經過程、組織供血動脈的流入過程以及靜脈血液流出過程。磁共振灌注加權成像能夠對腦組織血流量的相對多少進行直觀反映,高信號區域表示血流灌注較為豐富,低信號區表示該區域血流灌注相對減少,它客觀反映了組織血流灌注,其像素中僅僅包含微循環對比劑進入后影響組織信號的情況,受其它因素干擾現象較輕[8]。

CBF為CBV與MTT的比值,表示單位時間內一定量腦組織血管結構流經的血流量,計量方法為每單位(100g)腦組織每min內的腦血流量,它能夠準確反映腦組織內的血流量多少,CBF值越小表示腦組織血流量低[9]。CBV表示一定量腦組織血管結構內存在的血容量多少,通過計算時間-密度曲線下部分封閉的面積可得出,計量方法為每單位(100g)腦組織的血液容量(mL/100g)。MTT表示對比劑開始注射至時間-密度曲線降低至一半最高強化值的時間,是對比劑在毛細血管的通過時間的主要反映指標,計量方法為秒(s)[10]。TTP表示時間-密度曲線上從注入對比劑后出現時間到對比劑濃度處于峰值的時間,計量方法為秒(s)[11]。TTP值越大表示最大對比劑團峰值到達腦組織的時間越長[12]。

MTT作為重要參數參與到腦血液的研究中,其時間長短對腦組織血液微循環的是否通暢進行了明確反映了,本文探究運動性失語患者Broca區以及感覺性失語患者Wernicke區MTT均明顯長于對側流像區,表明失語者血液在局部腦組織內停留的時間相對較長,這種現象多數是由于病理狀態引起的微循環不暢[13]。腦缺血發生后,腦組織缺血時間大于6h時,腦組織血液供應量逐漸下降,患者腦血管的擴張表現出失代償性,腦血管出現塌陷現象,rCBF下降,難以對正常細胞代謝與功能產生維持作用,缺血腦組織出現不可逆的損傷[14]。本探究結果顯示感覺性失語患者Wernicke區相較于對側流像區rCBF、rCBV明顯減少,MTT、TTP明顯延長;運動性失語患者Broca區相較于側鏡像區rCBV明顯減少,MTT明顯延長,表明感覺性失語患者Wernicke區與對側流像區相比存在低灌注現象,而運動性失語患者Broca區表現出的差異主要原因為患者病變區局部生化代謝及側支循環代償水平有所差異,血流動力學參數的變化與理論上并非完全相同[15]。

綜上所述,腦梗死后失語以感覺性(Wernicke)失語以及運動性(Broca)失語為主,腦梗死后失語患者急性期語言功能區均表現為低灌注現象,這可能為失語出現的主要機制之一。

[1] 張權,陳靜,何雅娜,等.腦梗死運動性失語后靜息態功能MRI功能連接的初步研究[J].中華放射學雜志,2014,7(6):457~461.

[2] 武惠香,丘衛紅.血氧水平依賴的功能性磁共振成像在失語癥語言功能恢復機制研究中的進展[J].中國康復理論與實踐,2012,18(8):713~716.

[3] 中華醫學會神經病學分會.中國急性缺血性腦卒中診治指南2014[J].中華神經科雜志,2015,48(4):246~257.

[4] 王蔭華.西方失語癥成套測驗(WAB)介紹(二)[J].中國康復理論與實踐,1997,3(3):135~140.

[5] Yoon S Y,Kim J K,An Y S,et al.Effect of donepezil on wernicke aphasia after bilateral middle cerebral artery infarction:subtraction analysis of brain F-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomographic images[J].Clinical Neuropharmacology,2015,38(4):147.

[6] 武惠香,丘衛紅,康莊,等.腦卒中后運動性失語發生機制的功能磁共振成像研究[J].中華物理醫學與康復雜志,2014,36(6):407~412.

[7] Shui L,Neurology D O,Hospital D C.Application of rehabilitation functional training in treatment of cerebral infarction patients with aphasia[J].Journal of Clinical Medicine in Practice,2015,41(3):416~421.

[8] 劉會茹,王維卓,王欣,等.腦梗死運動性失語患者的靜息態腦功能研究[J].醫學影像學雜志,2014,24(10):1674~1679.

[9] 李科,金真,張磊,等.腦卒中后運動性失語的功能磁共振成像研究[J].中國臨床醫學影像雜志,2012,23(3):153~156.

[10] 許光,馬曉芬,江桂華,等.缺血性卒中后非流利型失語患者靜息態功能磁共振比率低波振幅的研究[J].實用醫學雜志,2014,30(7):1016~1020.

[11] 韋宇飛,黃幸,常靜玲.基于功能性磁共振成像的腦功能連接分析方法研究腦卒中后運動性失語的進展[J].中國全科醫學,2016,19(20):2380~2384.

[12] 張權,何雅娜,陳靜,等.腦梗死運動性失語患者語言任務fMRI功能連接初步研究[J].中華生物醫學工程雜志,2014,20(3):203~208.

[13] Lingling L I,Wei L I,Neurology D O.The effect of high quality nursing on language function recovery in cerebral infarction patients with athletic aphasia[J].Journal of Clinical Medicine in Practice,2015.

[14] 葛巍,王敏,朱文榮,等.急性腦梗死后失語癥的MRI影像學研究[J].中國臨床神經科學,2012,20(6):619~624.

[15] Unnithan A. case report of posttraumatic middle cerebral artery territory infarct[J].Ijns, 2016.

江蘇省連云港市“科教興衛工程”青年科技項目,(編號:QN1403)

1006-6233(2017)08-1362-04

A

10.3969/j.issn.1006-6233.2017.08.037

*【通訊作者】陳 偉

臨床研究