第四腦室孤立性纖維瘤1例并文獻復習

趙慶秋,王宇航,陳英敏

(河北省人民醫院 醫學影像科,河北 石家莊 050051)

·病例報告·

第四腦室孤立性纖維瘤1例并文獻復習

趙慶秋,王宇航,陳英敏

(河北省人民醫院 醫學影像科,河北 石家莊 050051)

孤立性纖維瘤;腦室內腫瘤;磁共振成像

孤立性纖維瘤(solitary fibrous tumor,SFT)非常少見,發生于腦室內者更是罕見。大多數醫師由于對顱內孤立性纖維瘤(ISFT)在臨床及影像診斷方面缺乏系統的認識,術前容易誤診。本文將1例我院收治的原發于第四腦室的SFT的影像學表現與病理特征結合相關文獻報道如下,以期進一步提高對本病的認識和影像診斷水平。

1 臨床資料

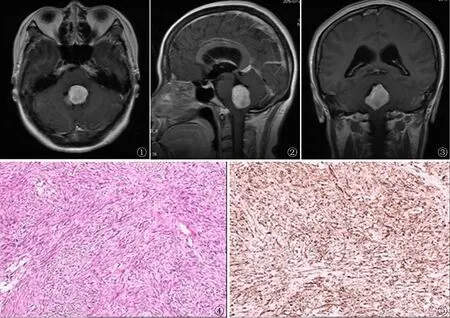

患者,女,38歲。主因“間斷頭暈、胃部不適2年”,就診于當地醫院,行頭顱MRI平掃示:“第四腦室占位,幕上腦積水”。于2015年7月就診于我院,神經系統檢查未見陽性體征。頭顱MRI增強掃描檢查示:第四腦室增大,其內可見類圓形腫塊影,呈不均勻明顯強化,邊界清,大小約2.7 cm×3.1 cm×2.2 cm,腦橋及延髓受壓變形,幕上腦室擴張;考慮第四腦室室管膜瘤伴幕上梗阻性腦積水可能性大(圖1~3)。實驗室檢查未見明顯異常。于全身麻醉下行第四腦室內腫瘤切除+后顱窩減壓+右側側腦室鉆孔引流術,術中見腫瘤組織呈灰黃色,質韌,與四腦室壁粘連,分界尚清。病理學表現:大體觀腫物大小2.8 cm×2.3 cm×2.0 cm,表面光滑,切面灰白、質中;鏡下見腫瘤細胞呈梭形,彌漫大片狀排列,腫瘤細胞間富于纖維(圖4);免疫組織化學染色示CD34、Vim、Bcl-2、P53、CD99陽性(圖5),Ki-67陽性率約10%,而GFAP、Syn、EMA、SMA、Desmin、CK和S-100等染色陰性;診斷為孤立性纖維瘤,局部細胞生長活躍。術后未行放化療,隨訪6個月,未見腫瘤復發。

圖1 MR增強掃描橫斷位示第四腦室增大,內可見不規則形欠均勻明顯強化信號影,邊界較清,無明顯瘤周水腫 圖2 MR增強掃描矢狀位示占位效應明顯,腦橋及延髓受壓變形 圖3 MR增強掃描冠狀位示幕上腦室系統擴張積水 圖4 鏡下見腫瘤細胞呈短梭形彌漫大片排列,細胞界限不清,瘤細胞間富于膠原纖維(HE×40) 圖5 免疫組織化學:腫瘤細胞CD34(+)

2 討 論

SFT是來源于間葉組織的梭形細胞腫瘤,可發生于身體的各個部位,由Klemperer和Rabin[1]于1931年首先報道。ISFT非常少見, 在1996年Carneiro等[2]首次報道了發生于腦膜的ISFT,2007年世界衛生組織(WHO)中樞神經系統腫瘤分類將SFT歸為腦膜起源腫瘤中的間葉組織腫瘤一類,屬于WHOⅠ級。由于SFT與血管外皮細胞瘤(Hemangiopericytoma,HPC)在染色體、基因、免疫組織化學等方面具有重疊性,因此,2016年WHO中樞神經系統腫瘤分類[3]將SFT和HPC歸為同一實體病名:孤立性纖維性腫瘤/血管外皮細胞瘤,其病理級別跨度大,SFT為低級別,而HPC和間變性HPC屬于較高級別。

2.1 流行病學及臨床特點 ISFT可發生于任何年齡,好發于中老年人,男女發病比例無明顯差異。腫瘤大小差異很大。ISFT可起源于顱內任何部位,常見的依次為小腦幕、額部凸面、橋小腦角區、大腦鐮、后顱窩,少數可發生于腦室內。ISFT是有惡變傾向的良性腫瘤。多數患者早期無典型臨床癥狀,當腫瘤較大時可以出現惡心、嘔吐等顱內壓增高癥狀或腫瘤壓迫周圍組織結構而出現的頭暈、頭痛等癥狀。

2.2 病理學特點 ISFT大體呈灰白色,質地較硬,切面呈編織狀、旋渦狀外觀,瘤體形態較規則,呈圓形或淺分葉狀,多數有纖維性假包膜。鏡下示腫瘤細胞呈梭形,核漿比較大。鏡下腫瘤細胞的排列較具特征性[4]:一部分區域完全由梭形細胞構成,有時其中可見較豐富的鹿角狀血管;另一部分區域梭形細胞匱乏,其間充滿大量膠原纖維,有時其內可見黏液樣變,兩部分區域交替排列。傳統免疫組織化學標記物Vim、CD34、CD99、Bcl-2和新的免疫組織化學標記物STAT6蛋白陽性對SFT的診斷有強烈提示意義[4-5]。

2.3 影像學特征 ISFT的CT平掃通常呈均勻稍高密度影,與肌肉密度相似,ISFT多有較完整的包膜,邊界較清晰,其內出血、囊變、壞死及鈣化少見,當腫瘤較大時其內可見囊變壞死區,但壞死區范圍較小,有文獻指出腫瘤囊性變與惡性變之間可能存在關系[6]。CT增強掃描實性部分明顯強化,囊性部分不強化,“腦膜尾征”及瘤周水腫少見。ISFT較少引起鄰近顱骨改變,較大的瘤體可導致鄰近顱骨壓迫吸收,但無骨質增生改變。

MRI是診斷ISFT重要的輔助檢查,MRI檢查T1WI通常呈等信號(與腦灰質相似),T2WI信號變化復雜,可呈高、略高或低信號,這與病灶內所含成分含量有關,腫瘤內的黏液、壞死部分于T2WI上呈高信號,梭形細胞密集區呈稍高信號,含有大量膠原纖維的梭形細胞匱乏區呈低信號,MRI增強掃描發現上述低信號區域明顯強化是ISFT的特征性表現[7];富腫瘤細胞區域與少腫瘤細胞區域交替出現,腫瘤在T2WI上即可表現出由信號明顯高低不等的兩部分組成,這是ISFT的另一個特征性表現,叫做“陰陽征”或“黑白征”[8]。腫瘤由于其內血管及纖維成分含量不同,因此強化程度具有多樣性。ISFT膠原纖維含水量少且呈散在分隔狀分布,水分子擴散不受限,ISFT于DWI上可呈混雜低或等信號,故DWI表現可作為ISFT診斷及鑒別診斷的一個輔助工具[9]。

2.4 鑒別診斷 ISFT主要需與以下腫瘤在影像上進行鑒別:①纖維型腦膜瘤。由纖維母細胞樣細胞和大量膠原纖維形成,自由水含量少,與ISFT影像表現類似。但前者起源于腦膜上皮,好發于中老年女性,大腦凸面多見, T2WI上大多與大腦皮質信號類似,呈均勻等信號,增強掃描可見明顯強化,強化程度低于ISFT,常見“腦膜尾征”,瘤內鈣化及相鄰顱骨增生較常見。②HPC。起源于顱內腦膜間質血管外皮細胞,具有腦外腫瘤的特點,WHO分級為Ⅱ~Ⅲ級,組織生物學行為為惡性。HPC多呈分葉狀或不規則形,邊界較清,CT平掃呈等或稍高密度,T2WI呈等高信號,其內囊變壞死及出血多見,瘤周水腫較明顯,可有相鄰顱骨侵蝕破壞,增強掃描后明顯強化,部分其內可見增粗的血管影。少數不典型ISFT與HPC影像征象重疊,難以鑒別。HPC的術后復發率、遠處轉移率及病死率明顯比ISFT高。由于ISFT與HPC在基因、免疫組織化學等很多方面都有交集,因此新分類[3]創造了一個聯合術語“孤立性纖維性腫瘤/血管外皮細胞瘤”來描述這一類病變,并對這同一實體病名的腫瘤惡性程度設了3個分級:Ⅰ級指腫瘤細胞含量少、但含有大量膠原纖維的梭形細胞病變,對應于以前所診斷的SFT;Ⅱ級指腫瘤細胞含量豐富、膠原纖維含量少的病變,其內含有鹿角樣血管,對應于以前所診斷的HPC;Ⅲ級指間變性HPC,以及在組織形態學上非常類似于傳統的SFT但核分裂象≥5個/10 HP(每10個高倍視野)的腫瘤。因此中樞神經系統內的HPC與SFT即使不是相同病種,今后的影像診斷工作中也可以用同一實體病名代替。③室管膜瘤。發生于腦室內的ISFT需要與之鑒別。室管膜瘤起源于室管膜上皮細胞,主要發生于腦室內,于第四腦室內較為常見,腫瘤生長緩慢,體積常較大。其好發于兒童,無明顯性別差異,瘤體形態極不規則,多呈分葉狀,位于腦室內者可見腦室擴大,易造成梗阻性腦積水。CT平掃瘤體常為混雜密度影,其內囊變、壞死及鈣化多見,增強檢查腫瘤實性部分呈明顯不均勻強化,合并囊變者可見囊壁強化。MRI平掃的T1WI通常呈低信號,T2WI呈高信號,部分其內可見流空血管影。

總之,ISFT可發生于顱內任何部位,與腦膜關系密切,是一種起源于腦膜的間葉組織腫瘤,但“腦膜尾征”及瘤周水腫少見。MRI是ISFT的重要輔助檢查手段,其內富含纖維區域于T2WI呈低信號影,增強掃描后可見明顯強化,這一征象可作為ISFT診斷及鑒別診斷的重要依據;另外,其內“陰陽征”的出現也是ISFT的重要特征性表現。但該腫瘤的最終診斷仍需依靠病理及免疫組織化學檢查。

[1] Klemperer P,Rabin CB. Primary neoplasms of the pleura: a report of five cases[J]. Arch Pathol,1931,11(6):358-412.

[2] Carneiro SS,Scheithauer BW,Nascimento AG,et al. Solitary fibrous tumor of the menings:A lesion distinct from fibrous meningioma. A clinicopathologic and immunohisto-chemical study[J]. Am J Clin Pathol,1996,106(2):217-224.

[3] Louis DN,Perry A,Reifenberger G,et al. The 2016 World Health Organization of the Central Nervous System: a summary[J]. Acta Neuropathol,2016,131(6):803-820.

[4] Li XL,Fu WW,Zhang S,et al. Solitary fibrous tumor/hemangiopericytoma of central nervous system:a clinicopathologic analysis of 71 cases[J]. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi,2017,46(7):465-470.

[5] 蔣念,謝源陽,彭澤峰. 中樞神經系統孤立性纖維瘤的診療進展[J]. 國際神經病學神經外科學雜志,2015,42(60):560-564.

[6] 柯代波,劉文科,張思,等. 顱內孤立性纖維瘤的MRI表現[J]. 華西醫學,2017,32(1):46-50.

[7] 戴旖,龍莉玲,葉偉. 顱內孤立性纖維瘤的MRI表現[J]. 放射學實踐,2015,30(2):127-130.

[8] 白玉貞,牛廣明,高陽. 中樞神經系統孤立性纖維瘤的MRI特點[J]. 臨床放射學雜志,2016,35(10):1473-1477.

[9] 程增輝,戴飛,欒麗娟,等. 顱內孤立性纖維瘤的CT和MR表現[J]. 中國醫學計算機成像雜志,2015,21(3):215-218.

《臨床薈萃》征訂啟事

《臨床薈萃》在內科學界中是一本具有臨床指導作用的學術期刊。其印刷精美,報道范圍廣,凡是與內科相關的最新和最重要的研究、突破、發現以及目前內科發展現狀在這份期刊中將有及時的報道和評論。專家們在《臨床薈萃》雜志闡述他們的觀點和看法以及報告科研成果。《臨床薈萃》雜志投稿來自于國內的臨床醫師和研究人員,主要欄目有專題、述評、論著、薈萃分析、指南解讀、病例報告、臨床病例討論、鄉村醫師專欄、講座、綜述等。

本刊被萬方數據-數字化期刊群、中國知網( CNKI )、維普網、中教數據庫、超星“域出版”平臺、博看網全文收錄,被《中國學術期刊評價研究報告(武大版)(2017-2018 )》(第 5 版)評為中國核心學期刊( A- )。本刊為大16開,每月5日出版。2018年本刊每冊定價15.00元,全年180元。ISSN 1004-583X; CN 13-1062/R;郵發代號18-233,全國各地郵局(所)均可辦理訂閱手續。

也可從編輯部直接郵購,地址:河北省石家莊市中山東路361號《臨床薈萃》編輯部;郵編:050017;電話:0311-86266845。

本刊官網: http :// lchc.hebmu.edu.cn

《臨床薈萃》編輯部

趙慶秋,Email:13933065599@163.com

R730.26

A

1004-583X(2017)09-0803-03

10.3969/j.issn.1004-583X.2017.09.016

2017-06-02 編輯:張衛國