生產性服務業FDI是否促進制造業全要素生產率提升?

郭根龍,魯慧鑫

(山西師范大學 經濟與管理學院,山西 臨汾 041000)

生產性服務業FDI是否促進制造業全要素生產率提升?

郭根龍,魯慧鑫

(山西師范大學 經濟與管理學院,山西 臨汾 041000)

針對2005—2014年省級面板數據,可以使用漢森(Hansen)門檻面板回歸模型,實證分析生產性服務業FDI對制造業全要素生產率影響的門檻效應。研究發現:總體上生產性服務業FDI可以促進制造業全要素生產率的提升,人力資本水平和研發投入水平在生產性服務業FDI對制造業全要素生產率的影響中確實存在門檻效應;生產性服務業FDI促進制造業全要素生產率提高與人力資本水平及研發投入水平之間呈非單調的關系:隨著人力資本水平的提高,這種提升作用就會發生顯著性改變;隨著研發投入水平的提高,生產性服務業FDI促制造業全要素生產率提高的系數就發生由負轉正的變化,由抑制作用轉變為促進作用。

生產性服務業FDI;制造業;全要素生產率;門檻面板回歸模型

一、問題提出

隨著經濟全球化和科技革命的興起,世界各國都紛紛指定以重振制造業為核心的再工業化戰略,發達國家諸如美國等出現了“高端制造業回流”的現象,與此同時,發展中國家也出現了“中低端制造業分流”的情況,中國制造業作為支撐工業發展的重要組成部分,受到了雙向擠壓。中國的工業化進程遠遠趕不上世界水平,目前面臨著國內人口紅利和勞動力成本等優勢逐漸消失的狀況,工業尤其是制造業的轉型升級成為必然。制造業轉型升級的路徑有很多,服務業對于制造業轉型升級的支撐也很重要,尤其是生產性服務業。2005年生產性服務業FDI流入580億美元,2014年生產性服務業FDI流入1 300億元,10年內增加了2.3倍①根據各地統計年鑒數據計算得出。。生產性服務業FDI的增長,很大程度上支撐了制造業的發展,但中國的服務業供給不足,難以滿足制造業對生產性服務業日益增長的需求,因此需加強生產性服務業的進口及FDI。

本文擬使用數據包絡分析法(DEA)對中國各省級區域進行制造業全要素生產率(TFP)指數的測算。從時間序列數據來看,中國各省級區域制造業全要素生產率總體上呈現緩慢增長趨勢,除了個別地區2005—2014年呈現惡化趨勢,如寧夏、山東等。從省級角度來看,各個省級區域的制造業全要素生產率呈現差異,北京、上海、廣東等增長速度較快,而寧夏、山西、內蒙古等制造業TFP增長速度緩慢,甚至停滯不前,出現負增長。可能存在的原因就是各個地區的吸收能力不同,即人力資本水平和研發投入水平的差異,導致了各個地區制造業全要素生產率的差異,這可能是存在門檻效應的結果。因此,本文將從吸收能力角度入手,實證分析門檻變量對于制造業全要素生產率的影響。

基于上述國內外趨勢和數據基礎,本文將使用2005—2014年的省級面板數據,采用門檻面板回歸模型,就生產性服務業FDI與制造業全要素生產率之間的門檻效應進行實證研究,并根據門檻值對樣本進行分組,進而對結果進行分析,以期得到一些啟示。

二、文獻綜述

現有文獻已經從多個領域研究了服務業FDI與制造業生產率的關系,主要分為以下幾個方面。

關于服務業FDI對制造業生產率的影響,學者們分別從宏觀和微觀的數據視角進行研究,并且使用不同的計量分析方法。巴斯(Bas,2014)從微觀的公司層面出發,通過建立模型分析貿易自由化是否影響印度制造業企業的效率表現,研究表明貿易自由化對于生產率高的企業的促進效應更加明顯[1]。費爾南德斯和保諾夫(Fernandes & Paunov,2012)從企業層面實證研究發現,服務業FDI確實使得智利制造業企業的生產率得到提高,并且證實了服務業FDI有利于企業優勝劣汰,為落后企業追上先進企業提供了機會[2]。塔爾(Tarr,2012)則是從國家層面研究貿易自由化對六個轉型國家的工業生產率、進口及發展的影響,結果證明貿易自由化促進了這六個轉型國家的工業生產率,提升了進口能力[3]。張艷等(2013)從不同地區差異和不同所有制形式的角度進行研究,結果表明服務貿易自由化促進了制造業升級[4]。李強(2014)則是通過不同的細分服務業行業進行跨國數據分析,發現生產性服務貿易自由化對高收入國家的影響要大于低收入國家[5]。

關于服務業FDI對制造業生產率的影響也是基于不同的研究方法。阿諾德等(Arnold et al.,2011)使用OLS分析方法研究了貿易自由化對于捷克共和國14個制造業公司全要素生產率的影響,結果顯示貿易自由化促進了捷克制造業公司全要素生產率的提高,二者之間呈積極的關系[6]。安托萬庫利和薩維德斯(Ei Khoury & Savvides,2006)使用單一門檻模型研究服務貿易開放與經濟增長之間的門檻效應,發現人均GDP存在門檻效應,對于高收入國家和低收入國家的回歸結果存在顯著的差異[7]。紀玉俊和張鵬(2014)通過門檻回歸得出對于市場化水平高低的制造業企業FDI有不同的影響,即市場化水平越低,集聚效果越差,反之同理[8]。紀玉俊和丁科華(2015)提出生產性服務業的集聚促進地區制造業的升級,發現生產性服務業集聚與制造業升級之間存在顯著的門檻效應,即隨著生產性服務業集聚水平的不斷提高,其對制造業升級的影響會由抑制作用轉變為促進作用[9]。潘曉光(2014)采用省級面板數據使用門檻面板回歸模型研究FDI的技術溢出及其門檻特征,選取的人力資本水平、市場化程度等門檻變量,均對FDI溢出效應有顯著的差異化影響[10]。

吸收能力最早是由科恩和利文索爾(Cohen & Levithal,1989)[11]提出,是指識別、獲取、消化和應用外部知識于商業目的的能力,這種能力代表著一種有別于“干中學”的學習方式。吸收能力的強弱對技術溢出效應大小有著重要的影響,人力資本和研發投入都發揮著作用,這一點在大量研究中已經得到了廣泛的驗證。納如拉(Narula,2004)指出,東道國吸收能力的一個衡量標準就是人力資本水平[12]。東道國只有擁有較高的人力資本水平,企業才能獲得技術外溢效應。波恩茲坦等(Borenztein et al.,1998)使用內生增長模型構建人力資本與FDI的交互項,發現只有當東道國對于先進技術有充分吸收能力,FDI才能促進經濟增長,這意味著FDI對經濟的促進作用與東道國的人力資本水平相關,FDI與東道國的人力資本結合起來對經濟增長起到明顯的推動作用;同時,人力資本存在門檻效應,這意味著人力資本水平必須跨越一定門檻才能起到推動作用[13]。許(Xu,2000)對以人力資本衡量的吸收能力“門檻”效應進行檢驗,發現隨著樣本的人力資本存量值增加,FDI的技術外溢效應越來越明顯[14]。

基于當下服務業促進制造業的熱點研究,本文的創新點在于:對2005—2014年省級面板數據進行分析,相對于國內文獻中單取一年的面板數據,樣本量更大,回歸結果更加真實;以人力資本水平和研發投入水平視角為切入點,實證分析生產性服務業FDI促進制造業全要素生產率提高的門檻效應,并進行分組檢驗,得出更為細致的研究結論;此外,本文使用漢森(Hansen)雙重門檻面板回歸模型,擬從省級層面分析生產性服務業FDI對制造業全要素生產率的門檻效應。

三、計量模型

(一)計量模型的設定

根據已有學者對于生產性服務業FDI對制造業升級的路徑研究可知,在生產性服務業FDI對制造業全要素生產率作用的過程中,人力資本和研發投入發揮著重要的作用,但到底人力資本達到何種程度、研發投入達到何種水平才會更加促進制造業全要素生產率的提高,不可以人為進行界定,因此采用漢森(Hansen)門檻面板回歸模型,根據省級面板數據進行內生分組,進而研究不同組內生產性服務業FDI對制造業全要素生產率的影響。本文設定門檻面板回歸模型*本文借鑒郭桂霞和彭艷(2016)[15]的計量模型。見式(1):

(1)

其中,TFP和SFDI分別為被解釋變量(制造業全要素生產率)和解釋變量(生產性服務業FDI)。X為一組對制造業全要素生產率有顯著影響的控制變量,包括人力資本、研發投入和環境污染程度。qi為門檻變量,本文表示為人力資本水平和研發投入水平,γ為特定的門檻值。通過檢驗β1、β2和β3是否相等,可檢驗門檻效應是否存在。

(二)模型的估計過程

(三)顯著性檢驗

對門檻效應的顯著性進行檢驗,包括兩個方面:存在性檢驗和真實性檢驗。

1.門檻效應的存在性檢驗

首先檢驗是否存在門檻效應。原假設為不存在門檻效應:H0∶β1=β2=β3;相應的備擇假設*備擇假設為至少有一個門檻存在,其中β1、β2、β3可以互換。為H1∶β1≠β2。采用自舉抽樣法(Bootstrap)估計F統計量及相應的P值。

如果P值小于臨界值(1%、5%和10%),那么就拒絕原假設,認為存在門檻效應。

2.門檻值的個數確定

3.門檻效應的真實性檢驗

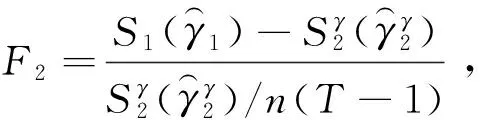

在確定了門檻值之后,要構造門檻值γ的置信區間對門檻效應的真實性進行檢驗。對于單一門檻模型,構造似然比統計量:

四、生產性服務業FDI對制造業全要素生產率門檻效應的實證分析

本部分基于2005—2014年的省級面板數據,采用門檻面板回歸方法,檢驗生產性服務業FDI與中國制造業全要素生產率之間的“門檻效應”,并根據測算得出的門檻值對面板數據進行內生分組,從而分析不同組別下的影響。

(一)數據說明

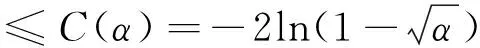

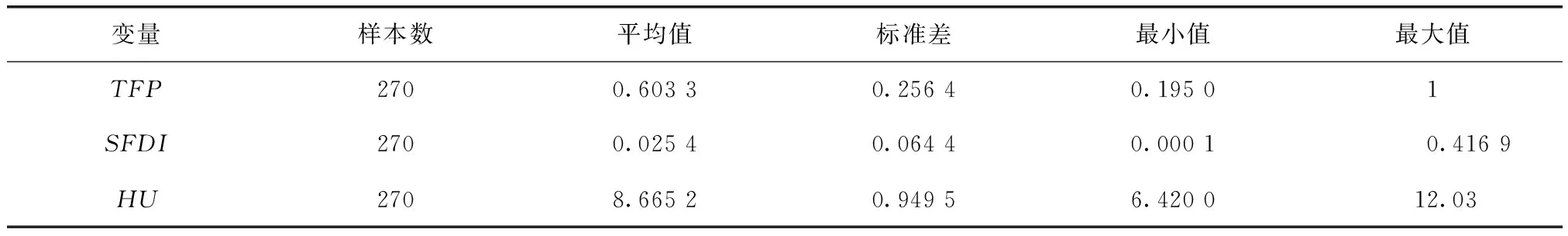

本文使用的制造業全要素生產率、生產性服務業FDI、人力資本、研發投入和環境污染程度等多個變量,均來自各省份統計年鑒數據、國家統計局數據以及田力數據庫的數據。鑒于數據的可得性和完整性,本文剔除云南、西藏、青海和新疆四個地區的數據,最終獲得了由27個省級區域2005—2014年數據構成的省級面板數據(表1)。

制造業的全要素生產率使用數據包絡分析法(DEA)測算得出,記為TFP,測算TFP使用的投入產出數據處理方法具體如下:

制造業的生產總值:本文采用各個省級區域統計年鑒中的制造業名義增加值,然后使用以2005年為基期的定基指數進行平減。

勞動投入:勞動投入的數據使用各省級區域統計年鑒中的制造業年末從業人員數(萬人)來衡量。

資本投入:本文采用戈德史密斯(Goldsmith,1951)創建的永續盤存法(PIM)[17]。公式為K=Kt-1(1-σt)+It,其中Kt表示第t期的資本存量,Kt-1表示第t-1期的資本存量,σt表示第t期的資本重置率(一般視為折舊率),It表示第t期的新增投資。

生產性服務業FDI:生產性服務業FDI的數據來自田力數據庫中生產性服務業FDI的實際利用額,由于沒有合適的進口價格指數對FDI額進行平減,因此采用生產性服務業FDI占各地區的地區生產總值比重來對這個變量進行衡量,從而消除價格因素的影響。生產性服務業選取以下幾種服務業:交通運輸、倉儲和郵政服務業;租賃和商務服務業;科學研究技術服務和地質勘查服務業;住宿餐飲服務業;批發零售服務業;信息傳輸、計算機服務和軟件業;金融業;會計保險服務業。在文中記為SFDI。

門檻變量:人力資本水平和研發投入水平。人力資本指標使用平均受教育年限進行衡量,平均受教育年限通過人口普查數據和統計年鑒中的數據進行推算得出,記為HU;研發投入指標采用規模以上工業研發投入占各地區生產總值比重來衡量,同時剔除價格因素的影響,記為RD。

環境污染程度:采用樣本期內各地區廢水排放量(萬噸)、二氧化硫排放量(萬噸)、氨氮排放量(萬噸)、氮氧排放量(萬噸)、煙塵排放量(萬噸)之和與總產值之比進行衡量,記為EP。

表1 主要變量的描述性統計

表1(續)

數據來源:SFDI的數據來自于數析網(http://www.tjsql.com)數據庫;其他數據均來自于各地區的統計年鑒和國家統計局。

(二)門檻面板回歸模型實證結果及分析

本文采用人力資本變量作為門檻變量,使用多門檻面板回歸模型,對人力資本進行門檻回歸和檢驗。依據門檻變量對面板數據進行內生分組,從而進行回歸分析。

1.以人力資本作為門檻變量

在單一門檻、雙重門檻的設定下對模型(1)進行估計,得到F統計量和采用自舉抽樣法(Bootstrap)得到的P值(表2)。

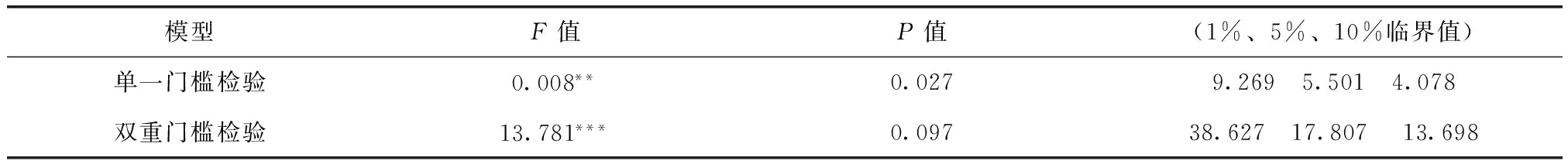

表2 人力資本的門檻模型檢驗

注:***、**和*分別代表在1%、5%和10%的顯著性水平上顯著。

從表2可以看出,人力資本的單一門檻模型和雙重門檻模型均通過顯著性水平檢驗,拒絕原假設,說明存在雙重門檻。

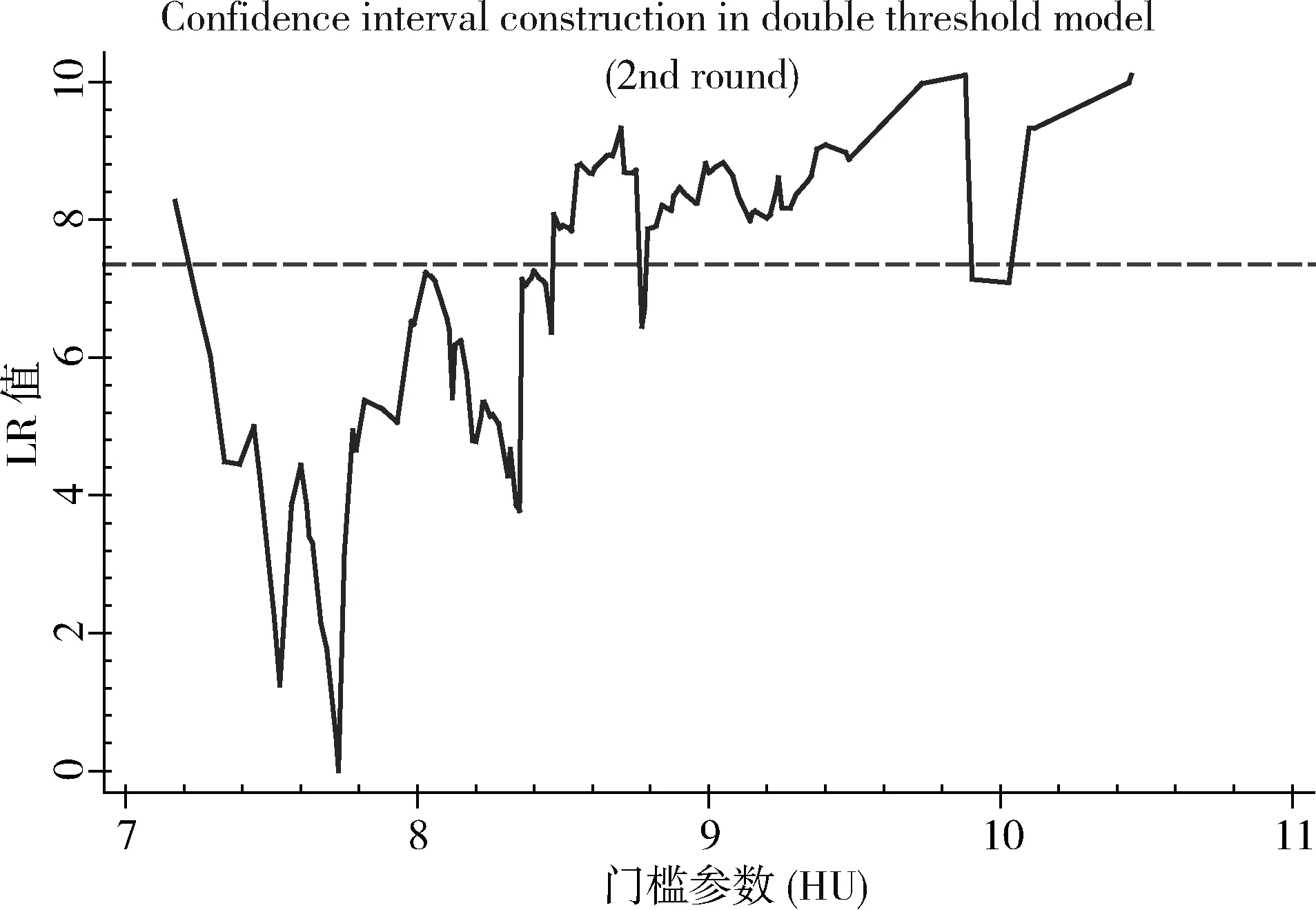

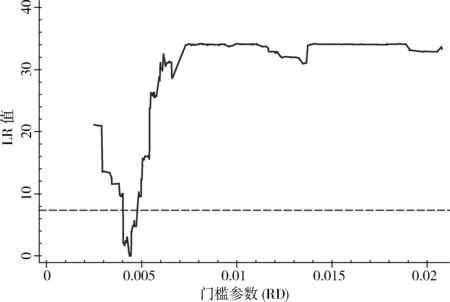

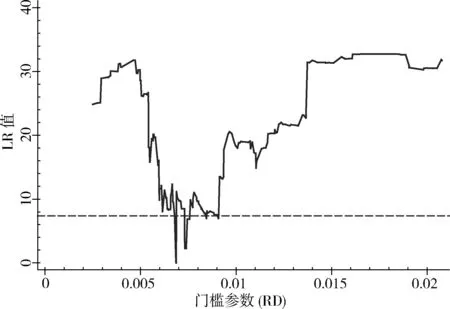

在人力資本的雙重門檻模型基礎下,估計得出人力資本的雙重門檻值,分別是7.73和10.03,且處于95%的置信區間范圍內(表3),同時構造門檻值在95%置信區間的圖形,見圖1和圖2。從兩個圖中可以看出,估計得到的門檻值能夠確保LR函數值最小(等于零),它位于圖形的最低點。在圖中可以觀察到,穿過水平虛線位置的點都落在了置信區間范圍內。

表3 雙重門檻估計值及置信區間

圖1 第1個門檻值的置信區間

圖2 第2個門檻值的置信區間

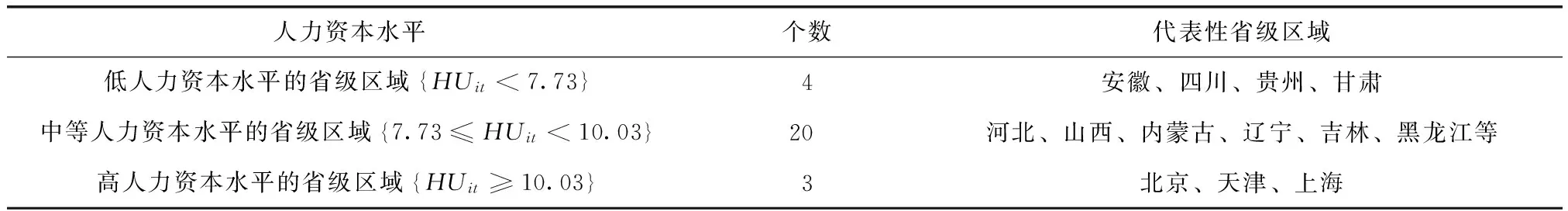

由此,本文根據各地區2005—2014年的人力資本水平,將27個省級區域分為4個較低人力資本水平的省級區域{HUit<7.73}、20個中等人力資本水平的省級區域{7.73≤HUit<10.03}和3個較高人力資本水平的省級區域{HUit≥10.03}(表4)。

表4 各省級區域依據人力資本水平分組結果

采用全樣本數據進行估計之后,可以發現SFDI對于制造業全要素生產率是正向的促進作用;人力資本水平的提升和研發投入水平的提高均不同程度地促進了制造業全要素生產率的提高;環境污染程度的檢驗結果顯示環境越污染,生產性服務業FDI越抑制制造業全要素生產率的提高,因此國家應該加強環境規制,保護環境。

雙重門檻面板回歸模型估計結果顯示:對于較低人力資本水平的省級區域,生產性服務業FDI對于制造業全要素生產率的回歸系數為負值,說明低人力資本水平阻礙了生產性服務業FDI對制造業全要素生產率的影響,但是在擁有中等和高人力資本水平的省級區域,生產性服務業FDI對制造業全要素生產率的影響得到了顯著提升,系數由負值變為正值,且在高人資本水平的省級區域,提升的幅度更大。這意味著當平均受教育年限小于7.73時,負效應出現;當平均受教育年限大于7.73小于10.03后,正效應產生;當平均受教育年限大于第二個門檻值10.03之后,生產性服務業FDI對制造業全要素生產率的影響得到了更高幅度提升。從這個角度看,北京、天津和上海已經處于高人力資本水平,其制造業全要素生產率的提升幅度或許更大。具體結果見表5。

表5 人力資本的雙重門檻模型估計結果

注:***、**和*分別代表在1%、5%和10%的顯著性水平上顯著。

2.以研發投入作為門檻變量

研發投入水平作為第二個門檻變量,本文對單一門檻、雙重門檻的設定下對模型(1)進行再次估計,得到F統計量和采用自舉抽樣法(Bootstrap)得到的P值(表6)。

表6 研發投入的門檻模型檢驗

注:***、**和*分別代表在1%、5%和10%的顯著性水平上顯著。

從表6中可以看出,研發投入的單一門檻模型和雙重門檻模型均通過顯著性檢驗,拒絕原假設,說明存在雙重門檻。

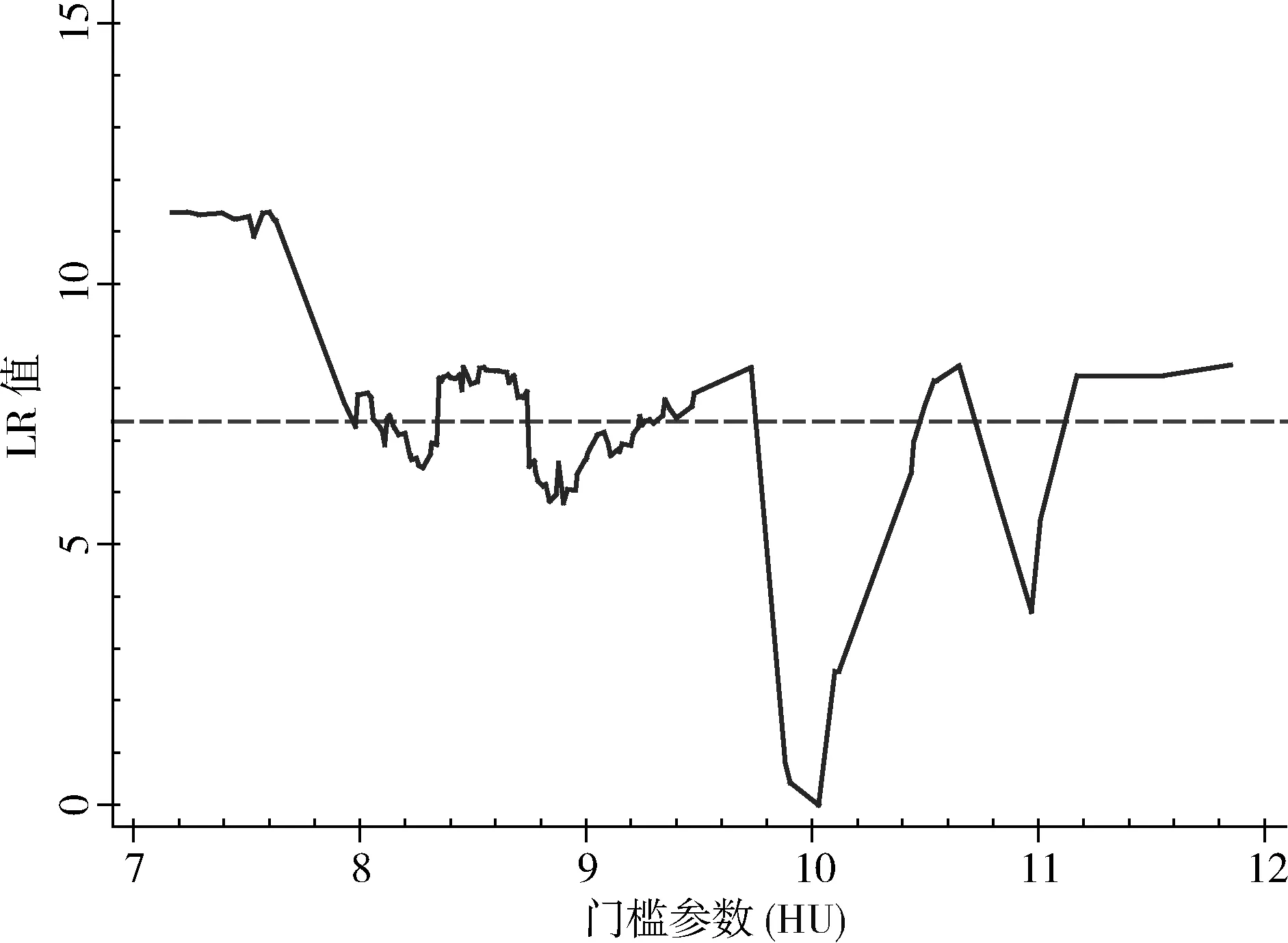

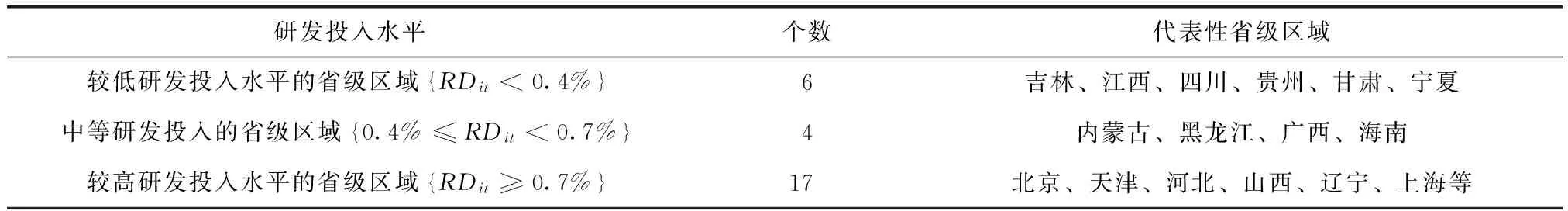

根據上述人力資本門檻的估計過程,本文在研發投入的雙重門檻模型基礎下,估計得出研發投入的雙重門檻值,分別是0.4%和0.7%,且處于95%的置信區間范圍內(表7),同時構造門檻值在95%置信區間的圖形,如圖3和圖4。從圖中可以看出,估計得到的門檻值能夠確保LR函數值最小(等于零),它位于圖形的最低點,同時穿過水平虛線位置的點都落在了置信區間范圍內。

表7 研發水平門檻估計值及置信區間

圖3 第1個門檻值的置信區間

圖4 第2個門檻值的置信區間

由此,本文根據每個地區2005—2014年的研發投入水平,將27個省級區域分為6個較低研發投入的省份{0.4% 表8 各省級區域依據研發投入水平水平分組結果 表9 研發水平的雙重門檻模型估計結果 注:***、**和*分別代表在1%、5%和10%的顯著性水平上顯著。 通過研發水平的雙重門檻模型估計,可以發現研發投入水平存在門檻效應。對于較低研發投入水平的省級區域,生產性服務業FDI對于制造業全要素生產率的影響受到了抑制作用,系數為負值;過了較低研發投入水平這個門檻(0.4%)之后,負值有所增加,這說明隨著研發投入水平的不斷提升,對制造業全要素生產率的影響也在提升;最后在研發投入水平達到第2個門檻值0.7%之后,生產性服務業FDI對制造業全要素生產率的系數變為正值,起到了正向的促進作用。從此角度看,北京、天津和上海已經處于高研發投入水平地區,其制造業全要素生產率的提升幅度更大。其他因素的回歸結果與前文全樣本數據估計結果保持一致,這里不再贅述。具體回歸結果見表9。 吸收能力的影響因素主要包括東道國自身的研發水平、人力資本水平、金融市場效率以及知識產權保護程度等[18]。格雷戈里奧等(Borensztein et al,1998)把人力資本存量作為一個門檻變量,檢驗東道國人力資本存量是否是影響外資企業技術外溢效應的關鍵因素,發現東道國人力資本水平越高,吸收能力越強。尤其是生產性服務業的FDI更加會提升發展東道國的技術吸收能力[13]。本文選取的生產性服務業FDI促進了中國制造業全要素生產率的發展,但是仍有一些因素在制約著中國制造業全要素生產率的進一步提升,這就是前文實證研究的人力資本水平和研發水平。這些服務的FDI均需要中國擁有高人力資本水平和高研發水平。因此,上述理論和本文的實證分析結果很好地結合在一起,結果顯示人力資本水平和研發水平均存在門檻效應,這就說明國家應注重教育的投入和研發的投入支持,培養高技術、高水平的人才,不僅要注重開放服務業,也要注重本國內部提質增效、苦練內功,努力向技術創新前進。 (一)研究結論 生產性服務業FDI對制造業全要素生產率提高確實存在顯著的門檻效應,門檻變量分別是人力資本水平和研發投入水平。人力資本水平及研發投入水平與生產性服務業FDI促進制造業全要素生產率提高之間呈非單調的關系,隨著人力資本水平的提升,這種提升作用就會發生顯著性改變,即門檻效應。進一步對研發投入水平這一門檻變量進行門檻檢驗,結果顯示:隨著研發投入水平的提高,生產性服務業FDI促進制造業全要素生產率提高的系數就發生了由負轉正的變化,由抑制作用轉變為促進作用,即研發投入水平與二者之間的關系存在門檻效應,這也解釋了各個地區制造業全要素生產率存在差異的重要原因。 (二)政策建議 當前,制造業轉型升級已成為國家發展的一項重要內容,在“新常態”的背景之下,如果制造業不能夠實現轉型升級,將使得中國制造業面臨來自發達國家高端制造業回流和發展中國家中低端制造業分流的雙重擠壓,為了防止雙重擠壓的嚴重后果,本文從以下兩方面提出建議來緩解目前制造業的困境: 一方面,大力引進生產性服務業外商直接投資企業,加大生產性服務業的進口,積極調整和優化生產性服務業與制造業產業結構,提高兩行業關聯度[20],以生產性服務推動制造業轉型升級,加快推進“十三五”期間中國由制造業大國向服務業大國轉型。 另一方面,注重吸收能力的提升。根據本文的研究結果,吸收能力的強弱很大程度上取決于國內的人力資本水平、研發投入水平和金融發展水平等。首先,應該重視人力資本的作用,提升人力資本水平,人力資本的積累無論是對增強吸收能力,還是對中國未來的經濟發展都具有重要的意義。其次,應加強國內研發投入的力度,以創新帶動企業發展。科技是第一生產力,只有本國企業提高自身的研發水平,才能夠具備吸收國外溢出技術的能力。因此,國內企業應加大對企業內部研發的投入;政府通過制定相關的法律法規和政策,如保護專利技術和自主知識產權,激發技術人員創新的積極性,為企業技術人員提供技術創新的公平環境;開展國際技術合作,使得國內企業積極參與國際競爭,學習國外先進技術和管理經驗,提高企業自主創新的能力。最后,提升中國的金融發展水平。注重金融對制造業企業的服務,更好地發揮配置資源、調節經濟、服務發展的功能,保持經濟平穩快速發展。 [1]BAS M.Does services liberalization affect manufacturing firms’ export performance? Evidence from India[J].Journal of Comparative Economics,2014,42(3):569-589. [2]FERNANDES A M,PAUNOV C.Foreign direct investment in services and manufacturing productivity:evidence for Chile[J].Journal of Development Economics,2012,97(2): 305-321. [3]TARR D.Impact of services liberalization on industry productivity,exports and development: six empirical studies in the transition countries[Z].World Bank Policy Research Working Paper No.6023,2012. [4]張艷,唐宜紅,周默涵.服務貿易自由化是否提高了制造業企業生產效率[J].世界經濟,2013(11):51-71 . [5]李強.生產性服務貿易自由化與制造業生產率提升:基于跨國數據的分析[J].商業經濟與管理,2014(11):85-96. [6]ARNOLD J M,JAVORCIK B S,MATTOO A.Does services liberalization benefit manufacturing firms? Evidence from the Czech Republic[J].Journal of International Economics, 2011,85(1):136-146. [7]EI KHOURY A C,SAVVIDES A.Openness in service trade and economic growth[J].Economics Letters,2006,92(2):277-283. [8]紀玉俊,張鵬.FDI、地區市場化進程與制造業集聚——基于門檻回歸模型的實證檢驗[J].中南財經政法大學學報,2014(2):65-70. [9]紀玉俊,丁科華.生產性服務業集聚與地區制造業升級——基于門檻回歸模型的實證檢驗[J].山東工商學院學報,2015(2):58-64. [10]潘曉光.FDI的技術溢出及其門檻特征——來自中國省級數據的經驗研究[D].上海:華東師范大學,2014. [11]COHEN W M,LEVITHAL D.Innovation and learning:the two faces of R&D[J].The Economic Journal,1989,99(397):569-596. [12]NARULA R.Understanding absorptive capacities in an“innovation system ”context: consequence for economic and employment growth[Z].MERIT-Infonomics Research Menorandum Series,2004. [13]BORENZTEIN E,DE GREGORIO J,LEE J.How does foreign direct investment affect economic growth?[J].Journal of International Economics,1998,45(1):115-135. [14]XU B.Multinational enterprises,technology diffusion,and host country productivity growth [J].Journal of Development Economics,2000,62(2):477-493. [15]郭桂霞,彭艷.我國資本賬戶開放的門檻效應研究[J].金融研究,2016(3):42-58. [16]HANSEN B E.Threshold effects in non-dynamic panels:estimation,testing,and inference[J].Journal of Econometrics,1999,93(2):345-368. [17]GOLDSMITH R W.A perpetual inventory of national wealth[M]//GAINSBURGH M R.Studies in income and wealth.New Jersey:Princeton University Press,1951. [18]郭根龍.服務貿易競爭自由化與競爭力[M].北京:經濟科學出版社,2007. [19]包群,賴明勇.FDI技術外溢的動態測算及原因解釋[J].統計研究,2003(6):33-38. [20]唐曉華,張欣鈺.制造業與生產性服務業聯動發展行業差異性分析[J].經濟與管理研究,2016(7):83-93. (責任編輯:蔣 琰) Could FDI in Producer Services Promote the Total Factor Productivity of the Manufacturing Industry? GUO Genlong,LU Huixin (Shanxi Normal University,Linfen 041000,China) This paper, using Hansen’s threshold regression model, analyses the threshold effect between FDI in producer services and total factor productivity in manufacturing with provincial panel data from 2005 to 2014.The empirical results show that the human capital level and the R&D level of FDI in producer services have a threshold impact on total factor productivity of manufacturing;FDI in producer services can promote total factor productivity of manufacturing and the human capital level and the R&D level show non-monotonous relationship.With the increase of the human capital level, the promotion will significantly change; with the improvement of the R&D level, the coefficient of FDI in producer services promoting total factor productivity in manufacturing is changed from negative to positive, from inhibition to promotion. FDI in producer services;manufacturing;total factor productivity;threshold regression model 10.13504/j.cnki.issn1008-2700.2017.05.006 2016-12-19 山西省高等學校人文社會科學重點研究基地項目“山西金融服務實體經濟的薄弱環節治理研究”(2016318) 郭根龍(1967—),男,山西師范大學經濟與管理學院教授;魯慧鑫(1993—),女,山西師范大學經濟與管理學院碩士研究生。 F740 A 1008-2700(2017)05-0044-09

五、研究結論與政策建議