淺談信息海嘯環境下企業的分行業市場策略

扶秀娟

摘 要:在傳統媒體時代,不同市場的影響力需求,往往都能被強大的消費者市場影響力所覆蓋。但在互聯網高速發展,信息迅速更換乃至爆炸的今天,消費者市場影響力的引爆已經越來越難,甚至想要維持原有的影響值都顯得非常疲軟。在這種背景下,產業上下游影響力、招聘市場影響力等相對較弱,但對公司發展至關重要的非消費者市場策略不得不被提上議程。本文將試圖以互聯網媒體針對廣告消費市場影響力做的一些市場策略探索為切入點,淺談當前環境下企業進行分行業市場布局的方法。

關鍵詞:企業 市場策略 互聯網媒體

中圖分類號:F49 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2017)05(a)-010-03

1 原有市場策略面臨顛覆性挑戰

通常意義對市場策略的定義,是指企業以顧客需要為出發點,有計劃地組織各項經營活動,通過相互協調一致的產品策略、價格策略、渠道策略和促銷策略,為顧客提供滿意的商品和服務而實現企業目標的過程。

而實際上,以這樣的策略基礎為指導的企業市場活動,在當前的信息海嘯中面臨著兩大挑戰:(1)任何一家企業并非面對的只是單一的消費者市場,它的影響力擴散比想象的復雜得多,它包含對產業鏈上下游企業的影響力擴散;對招聘市場的影響力擴散等。在這樣的背景下,以消費者需求為唯一出發點的市場策略顯然不能滿足企業各部門的影響力需求。(2)在信息海嘯環境下,企業僅僅針對目標消費者開展的市場活動也面臨著具大的挑戰。消費者對傳播信息視而不見、對商業性品牌傳播內容的不信任因素等都使得原有的市場策略所能產生的影響力大打折扣。

同時這兩大挑戰也互成因果。在媒介發展的早期階段,一條電視廣告就能將企業的消費市場影響力做到極致,在這種情況下,企業的產業鏈上下游影響力、招聘市場影響力等也都自然地被一站式解決了。而當前消費市場影響力所面臨的困難大家都有目共睹,任何一個媒介平臺都再不能創造消費市場影響力爆炸的奇跡,1965年,用三個插播在“新聞60分”中的廣告片就可以接觸到美國80%以上的成年觀眾,但是到了2002年時,要用117個黃金時段的電視廣告片才能達到同樣的效果。而時至今日,大家面對消費者對廣告的視而不見已經變得越來越束手無策,分眾理論、精準營銷等大行其道,原生營銷、植入式營銷等各類以不打擾為原則的營銷理論如雨后春筍,歸根到底都是對信息海嘯環境的戰略性妥協。在這種妥協下,產業上下游市場影響力和招聘市場影響力將很難沾到消費市場影響力的光,甚至需要企業通過對市場策略的戰略性調整,將產業上下游市場的影響力和招聘市場影響力先做起來,以保證企業在資本市場、人才市場的競爭優勢。

2 互聯網媒體的戰略性探索

對分行業市場戰略的探索,最常見于互聯網媒體公司。目前大型的互聯網媒體如網易、鳳凰網、一點資訊等內部均設置兩個乃至多個市場部:其中大市場部主管公司to C端的品牌影響力塑造,其業務內容包括:to C端的品牌戰略、公關活動、線上推廣、大型媒介資源的整合應用等;另又設有行業市場部門,目前各大型互聯網媒體的行業市場部門主要設置在廣告部下面,其主要業務內容是以廣告主為目標人群的品牌戰略、公關活動、線上推廣、線下活動營銷等。盡管不同的市場部之間,業務內容非常相似,但目標受眾的不同使得它們在傳播策略和傳播渠道的選擇上都截然不同。to C端的市場活動往往在內容策略上更活潑、更年輕化;在傳播渠道的選擇上更偏重大眾媒體,對傳播深度尤其是廣度有嚴格的KPI。而以廣告主為目標人群的行業市場活動在內容策略上則往往偏嚴肅;在傳播渠道上以精準的行業媒體、行業KOL、行業峰會等非常垂直、圈層化的媒介資源為首選;對傳播深度的要求非常嚴格,但對傳播廣度的要求相對較低。

二次售賣理論在很早之前就揭示了媒體所面對的市場既包括受眾市場,又包括廣告主市場。這可能也是媒體公司對分行業市場戰略有更加清晰的認知的原因。

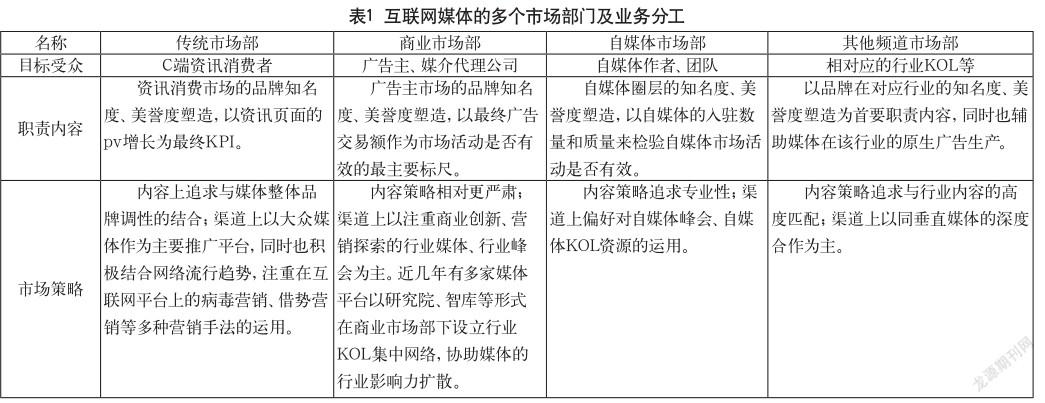

如表1所示,實際上媒體公司對分行業市場策略的探索也不僅僅只局限在對資訊消費市場和廣告消費市場的布局上。隨著資訊生產方式的日新月異,如今大多數的互聯網媒體平臺都不僅僅只依靠自身的內容采編團隊來滿足資訊消費者的需求,而是選擇與自媒體進行合作,在給自媒體作者提供平臺的同時,也獲取其中的受眾注意力資源來進行二次售賣。而這就對媒體平臺的市場策略提出了新的挑戰——如何有效地吸引高質量且足夠數量的自媒體入駐呢?所以以一點資訊、鳳凰網等為代表的一大批互聯網媒體都成立了專門的自媒體部門,該部門除了統籌日常的自媒體入駐、審核、剔除等工作外,也將針對自媒體圈層的市場推廣活動納入日常工作范疇。

與此同時,分頻道的市場活動也越來越多的被運用到媒體的垂直影響力擴散上。如鳳凰網財經頻道就設立有專門的財經事業中心,除了配合財經頻道的招商活動外,每年還針對財經類KOL和關注財經的資訊消費者、廣告主召開大型的財經峰會,使鳳凰網在財務資訊領域的影響力得到鞏固和提升。

3 集中網絡的搭建——行業市場的開拓之道

自2014年以來,各大互聯網媒體平臺為了將分行業的市場影響力放到最大,做了很多嘗試。其中以搭建集中網絡作為品牌影響力發布和發酵池的方式來攪動行業的方式,目前已經取得了極大的成功。比如,鳳凰網就以原生營銷研究院為據點對其原生營銷理念進行充分地傳播、升級以至最終占領了戰略高地。這樣的例子在行業內并非孤例,它同網易的態度營銷研究院、樂視的生態營銷研究院三家一度曾有“原生態”的美稱,并被行業爭相效仿。但我們也不難發現,并非所有的集中網絡的搭建最終都能被成功激活并發揮作用,也變非所有被激活的集中網絡都能全面地輔助品牌在行業內的影響力擴散。歸根到底,集中網絡的搭建必須要遵循一定的行業規律,服從一定的社會學原理,同時也必須有同集成網絡的聯動,如此方能充分調動多方資源,收到在行業影響上四兩撥千斤的效果。

3.1 集中網絡的規模

以塑造廣告消費市場(以廣告主為目標人群)影響力為目標而搭建的行業集中網絡,媒體公司在探索過程中,通常控制在50人以內;但也有不少以廣告圈為目標圈層的行業獎項、行業媒體,他們搭建的集中網絡規模往往有100~400人不等的規模。

那么,對于一般企業而言,分行業的集中網絡規模以多少最為合適呢?首先我們要明確,這個集中網絡的建成,并非是為了讓品牌能夠跟更多的KOL建立直接的聯系,如果只是做數量上的追求,那我們只是將傳統的市場戰略搬到了一個新平臺。我們建立這樣的集中網絡,是為了能讓網絡中的成員都充分參與到品牌的傳播活動中來,而這就意味著這個數量首先不能超過人類群體的理想規模——150人。著名的人類學家羅賓·鄧巴認為,根據人類的腦容量來推斷,人類社會群體的理想規模應該在150人左右。這就是著名的“鄧巴數”,這位人類學家的提法已經被絕大多數社會學家認同并印證,并有許多研究結果證明,即便在互聯網高速發展的今天,這個規模也并沒有發生多大改變。

社會學研究表明,聚類特征明顯的網絡連接關系往往能改善信息流動。而集中網絡中成員之間的彼此熟悉程度、交流頻次和數量則是聚類效應的幾個主要變量。就此及互聯網媒體平臺的探索可見,50人左右是企業搭建行業核心集中網絡極具參考性的一個建議。過多則有礙聚類化學反應的發生,有礙于網絡成員對品牌傳播活動的充分參與、互動甚至代言;而過少則容易使影響力的擴散失去指數級擴散的機會。

3.2 集中網絡的組織構成

除了集中網絡的規模之外,成員構成是決定集中網絡是否能被成功激活的最關鍵因素。我們在傳統的市場活動中做人群細分時,往往會以一些基礎的社會因素作為劃分的標準,比如:區域、年齡、性別、收入等。但實際上網絡社區是根據連接結構定義的,而不是根據某種共同特征來定義的。把同樣生活在北京,收入年齡都類似的女性集中到一個社區中,她們也許在購買理念上能有一些契合的地方,但這些類似點能否讓她們進行深入的互動討論卻很存疑。但如果把一群25~30歲的女性同潮品代購者、美容師、服裝搭配師等組合在一起,這其中能產生的化學反應卻是顯而易見的。所以企 業在進行分行業的集中網絡搭建時,首先要了解的是,這個集中網絡中的意見領袖,一定不是按照同一標準招募的同一細分領域的KOL,而是以最終的目標人群為核心延展開來的產業上下游KOL集群。以互聯網媒體平臺的探索為例,當他們以廣告消費者為最終目標人群時,他們會集合廣告創意KOL、媒介創意KOL、廣告主高層、學術界泰斗,甚至還會將其他如公益、財經等可以跟營銷產生化學反應的行業KOL都聚攏過來,如此再將自身作為媒體的價值鑲嵌其中,最終形成了一個產業上下游利益能相互激活的集中網絡。

其次,除了要注意產業上下游KOL的分配比例外,對KOL本身是否易被激活也要做充分的考慮。事實證明,僅靠有影響力的那些人是不夠的,人群中還必須有可能被影響的人。新想法的擴散速度主要取決于后者的性質和數量,而不是前者的性質和數量。

3.3 集中網絡與集成網絡的聯動

強連接引發行為,弱連接傳遞信息。強關系所造就的影響力能制造流行;弱關系帶來的影響能印證流行。而被印證的流行被二次傳播的可能性往往遠遠高于被制造的流行。集中網絡的傳播常常容易被限制在某個相對封閉的圈層內,集中網絡與集中網絡之間依靠弱連接形成的集成網絡,才更能夠把各個集中網絡所“制造的流行”通過弱關系影響力的彼此印證,成為能夠被二次傳播、三次傳播、N次傳播的大眾流行。

而集中網絡之間的這種弱聯絡怎么去建立、集中網絡與整個集成網絡怎么去聯動就成了決定品牌最終能否成為大眾流行的關鍵因素。

筆者認為,企業可以通過兩種方式來保證集中網絡之間的弱聯系和集中網絡與整個集成網絡的聯動。一是在設置各個集中網絡時,注重多重身份的KOL的納入,讓他們成為多個集中網絡中的連接線;二是傳統市場策略中to C端的大規模品推應該與集中網絡的品牌活動有聯動和配合,以達成大規模品推活動同精準影響力的相互印證。

4 結語

總之,在信息爆炸的今天,消費者對商業化傳播信息的不信任、忽視已經成為了企業傳播的最大痛點,企業的傳播內容再也不能單靠覆蓋、靠強制性到達消費者。在這樣的背景下,消費者市場影響力已經很難保持原有狀態,分行業的影響力更必須通過與傳統市場活動截然不同的手段來為企業爭取在資本市場和人才市場的影響力優勢。本文以互聯網媒體平臺的探索為參照,淺析了企業在當前環境下多重市場策略的一些可行方法,希望能對企業的整個傳播布局有所幫助。

參考文獻

[1] 唐旭東,鐘健維.廣東省空分行業的市場現狀及發展展望[J].低溫與特氣,2006(04).

[2] 稅鴻宇.喜利得(中國)有限公司在華營銷策略演變的研究[D].對外經濟貿易大學,2005.

[3] 趙永新.市場營銷專業分行業教學與實踐探索[J].金融教學與研究,2011(02).

[4] 陳剛.創意傳播管[M].機械工業出版社,2012.

[5] [美]尼古拉斯·克里斯塔基斯(古朋樂).大連接[M].簡學,譯.中國人民大學出版社,2013.