我國居民環境行為及其影響因素分析

——基于CGSS2013數據

閆 三 曼

(福建農林大學 公共管理學院, 福建 福州 350000)

我國居民環境行為及其影響因素分析

——基于CGSS2013數據

閆 三 曼

(福建農林大學 公共管理學院, 福建 福州 350000)

本文從影響我國居民環境行為的社會性因素入手,利用2013CGSS的數據對我國居民環境行為的影響因素進行分析。研究發現,當前我國居民環境行為水平總體較低,城鄉居民環境行為、不同社會階層之間環境行為差異相當顯著。城鎮居民,社會階層較高的居民其環境行為明顯較多。此外,個體特征因素對我國居民環境行為仍具有較強的解釋力,但居于社會環境中的居民環境行為必然受到社會外部因素影響,環境污染狀況、政府環境治理行為和大眾傳媒都是重要的影響因素。

環境行為;政府環境行為;環境污染狀況;大眾媒體

一、引言

近幾十年來,隨著我國經濟的發展,資源環境問題也日益突出,在很大程度上制約了經濟的發展,同時也嚴重影響了居民的身體健康和生活質量。面對日益嚴重的資源環境問題,黨的十八大從新的歷史起點出發,做出“大力推進生態文明建設”的戰略決策,2015年10月,隨著十八屆五中全會的召開,加強生態文明建設首度被寫入國家五年規劃,可見國家對環境問題的重視。環境問題的解決不僅需要政府和企業的共同努力,更為重要的是要調動全體民眾的積極性。因此對居民環境行為的影響因素進行分析對于有效解決環境問題具有重要意義。

在公眾環境行為方面,學者們從不同角度探討了居民環境行為實施的影響因素。國外學者為了系統分析公眾環境行為,構建了眾多的環境行為模型。例如Ajzen(1991)提出了心理學領域經典的計劃行為論(Theory of Planned Behavior, TPB)[1]、Guagnano等學者提出了預測環境行為的ABC理論[2],Hungerford和Tomera提出了環境素養模(Environmental Liter-acyModel)等[3]。在具體的影響因素上,學者們則重點考察了環境認知、環境意識、環境價值觀、環境知識等內部因素與環境行為的關系[4-6]。另外,年齡、受教育程度、收入等變量與環境行為具有顯著相關關系[7-10]。性別對環境行為的影響存在爭論:一些學者認為性別與環境友好行為似乎沒有關系[8];而另一些研究卻發現環境友好行為存在性別差異[11-13]。

雖然關于環境行為的研究文獻較為豐富,但目前的研究仍存在一些不足之處。第一,關于環境行為的影響因素主要集中于對內部因素的探討上,而對環境行為外在因素的研究較少。第二,當前我國的環境行為影響因素研究往往僅停留在現狀研究層面。雖然討論了環境意識、環境知識、環境價值觀、環境敏感度等對環境行為的影響,但也只是對其進行簡單而表面的統計分析,沒有對深層社會因素進行挖掘。第三,從人口統計角度來說,環境行為顯現出較大的差異性。我國人口眾多,缺乏對不同的群體環境行為的研究。

基于此,本文基于2013CGSS數據,在一般人口統計變量的基礎上,引入外部因素,包括:政府環境行為、環境污染狀況、大眾媒體的使用狀況等。在此基礎上,劃分成不同的群體,并充分挖掘其深層社會因素。

二、理論分析與假設

居民的環境行為受到多種因素的影響,除受到個體內部因素的影響外,還受到外部因素的影響。個體內部因素方面包括個體特征因素、環境認知、環境價值觀、環境敏感度等。Marcinkowsk將環境認知變量分為三類:自然環境知識、環境問題知識、環境行動知識。其中,環境行動知識與環境行為相關性更高,這是因為另外兩類通過環境行動知識才能產生環境行為[1,14];環境價值觀是指個人關于環境及其相關問題的價值觀,Barr通過對英國某市規模問卷調查發現,環境價值觀對家庭廢物管理行為具有顯著影響[15];環境敏感度可以通過影響環境態度進而對環境行為產生影響[16]。

在影響環境行為的外部因素方面,根據Guagnano等學者提出的預測環境行為的ABC理論,這一理論認為環境行為(B)是個人的環境態度變量(A)和外部條件(C)相互作用的結果[2]。通過該理論,可以認為,外部條件能夠通過影響人們的環境態度進而影響人們的環境行為。政府環境行為、環境污染狀況、大眾媒體使用狀況等作為外部條件,通過對環境態度變量、環境認知、環境價值觀、環境敏感度等的中介作用可以對環境行為產生直接或間接的影響。

政府環境行為對居民環境行為的影響主要通過兩種途徑:一是政府通過自身言傳身教,大力宣傳環境保護,提供環境知識等提升居民環境行為頻率;二是政府通過政令法規等強制性措施對居民環境行為產生直接作用。

環境敏感度是促使個體發現并贊同環境具有某種內在價值的情感特質,也就是對環境的發現、欣賞以及同情。Hungerford[17]、Sia[18]、Sivek[19]、Hsu[20]等學者通過對樣本數據的回歸分析發現,環境敏感度與環境行為具有顯著相關關系。環境污染狀況作為一個外部因素,對環境敏感度具有正向影響。

目前,隨著互聯網以及通訊工具的廣泛應用,人們可以從各種渠道獲取信息,比如雜志、廣播、電視等。在當前我國環境污染越來越嚴重的背景下,人們也越來越關注環境問題,各媒體為了吸引人們眼球,爭先恐后報道環境信息,這些環境信息通過大眾媒體進入人們視野,對人們的環境意識產生影響,進而影響人們的環境行為。

因此,提出假設1:政府環境行為與居民環境行為具有正向相關關系;假設2:環境污染狀況與居民環境行為具有相關關系;假設3:大眾媒體使用狀況與居民環境行為具有顯著關系。

三、數據來源與變量描述

(一)數據來源

本文數據來源于 2013 年中國綜合社會調查(Chinese General Social Survey,CGSS) 的環境模塊。由于 CGSS2013 的環境模塊為選答模塊,收集樣本有所減少,剔除缺失情況嚴重樣本后,最終進入樣本分析數為3 993個,仍屬于大樣本,可以對其進行統計推論。

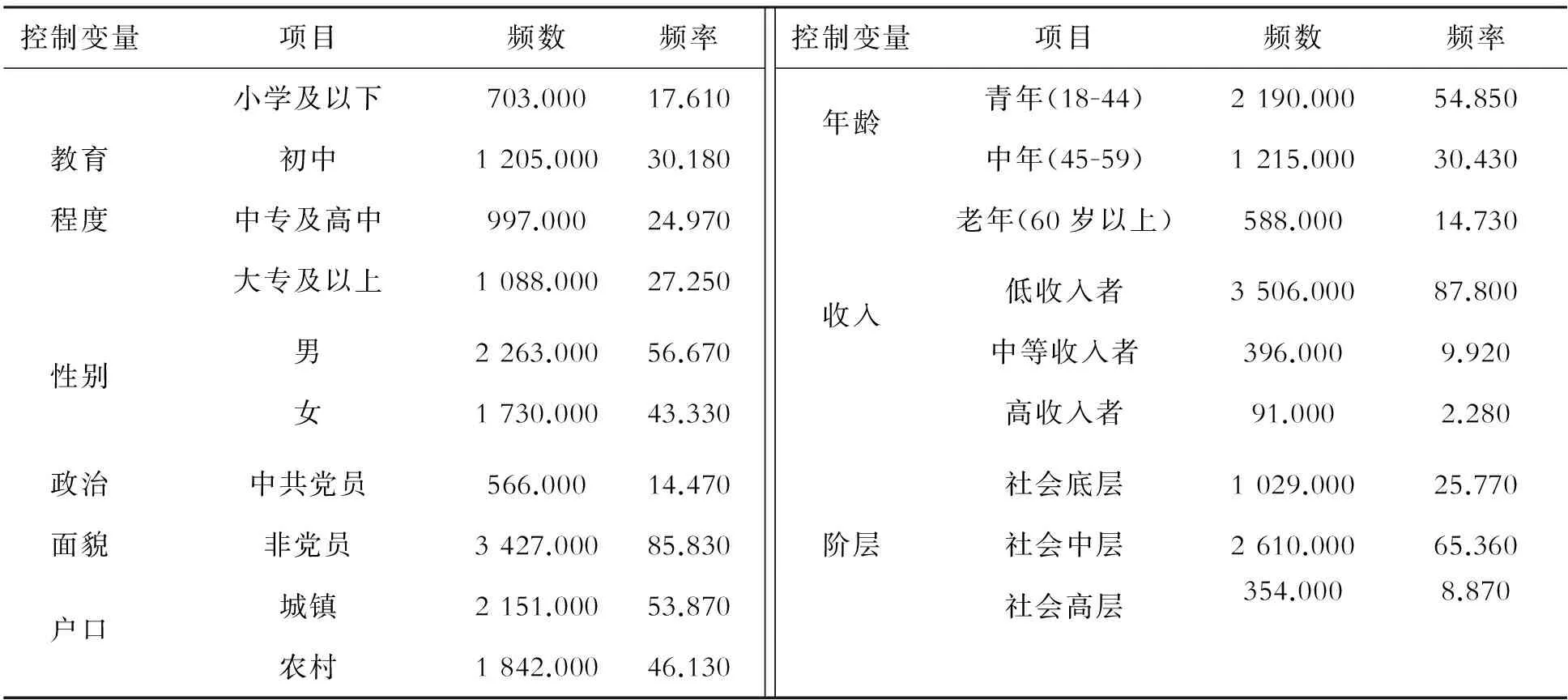

控制變量主要包括性別、年齡、教育程度、收入、政治面貌、階層、戶口,詳情見表1。從教育程度來看,教育程度處于小學及以下的占17.61%,教育程度為初中的30.18%,處于中專及高中的為24.97%,處于大專及以上的為27.25%。從戶口來看,53.87%的為城鎮戶口,46.13%的為農村戶口。從性別來看,女性所占比率為43.33%,男性所占比率為56.67%。

(二)變量描述

1.因變量

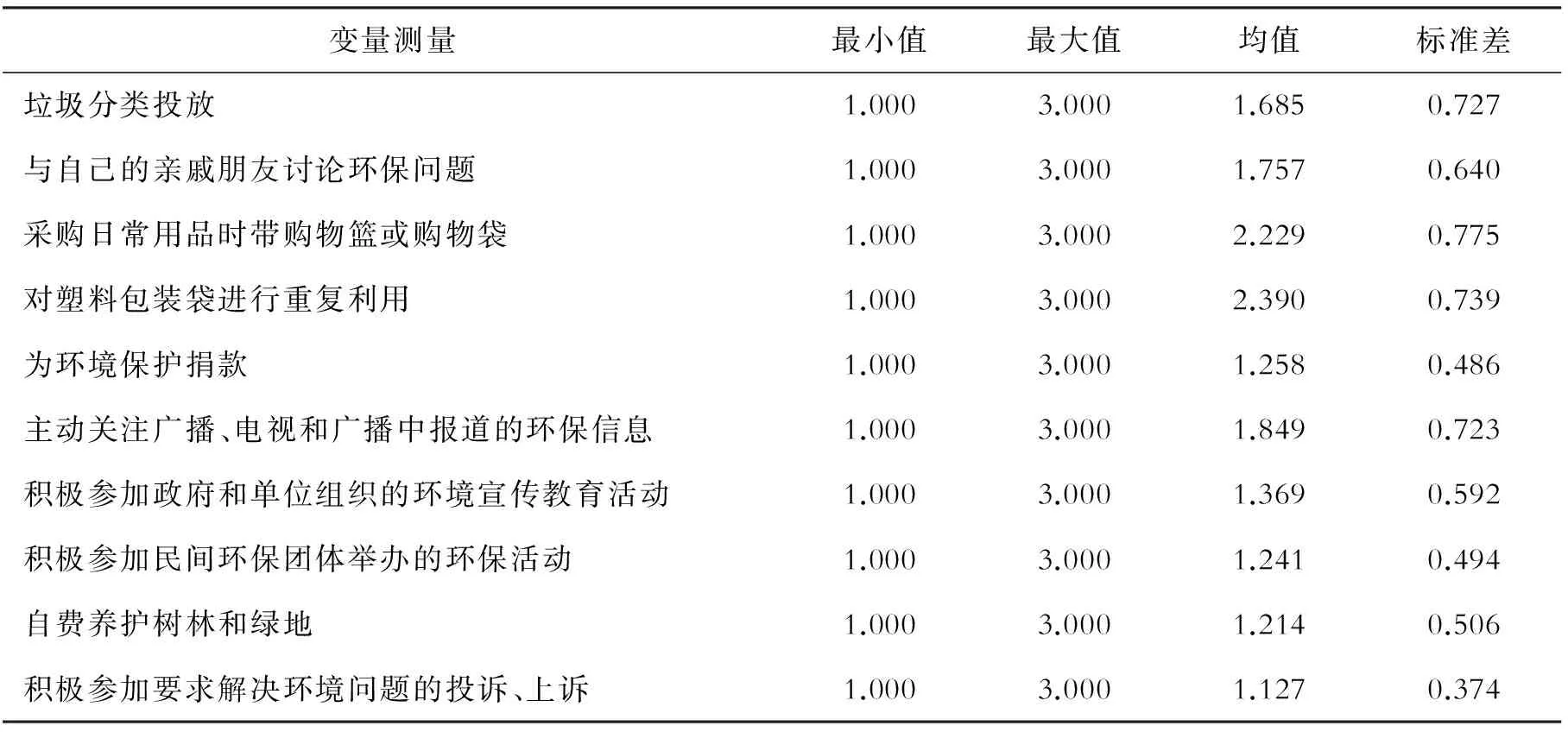

本文的因變量是我國居民的環境行為。文中所用問卷中環境行為共由10道問題組成,分別從居民環境行為的10個方面進行測量,選項分別為“從不、偶爾、經常”。文中對居民環境行為各測量維度選項進行賦值( 從不=1,偶爾=2,經常=3) 后加總得到環境行為得分。為了考察我國居民的環境行為,采用主成分分析的方法對其提取公共因子,并以公共因子的方差貢獻率為權數對其進行加總,并命名為居民環境行為得分,所得數值越大,代表居民環境行為越頻繁。見表2。

表1 控制變量描述性統計

表2 環境行為得分

2.自變量

文中自變量是環境知識、環境污染狀況、政府環境行為以及大眾媒體。環境知識方面,文中問卷中共有10道題,文中將每項實際判斷正確賦值為 1,判斷錯誤或不知道賦值為 0,對相關測量指標采用主成分分析的方法對其提取公共因子,并以公共因子的方差貢獻率為權數對其進行加總,并命名為居民環境知識,所得數值越大,代表居民掌握較多環境知識。

環境污染狀況方面,文中問卷共有12道題,分別從環境污染狀況的12個方面測量受訪者居住地環境污染嚴重程度。對每個方面的選項( 沒有問題 =0,說不清/一般 = 1,不嚴重 = 2,不太嚴重 = 3,比較嚴重 =4,很嚴重 =5) 進行賦值后采用主成分分析的方法對其提取公共因子,并以公共因子的方差貢獻率為權數對其進行加總,并命名為環境污染狀況。

政府環境行為方面,文中問卷分別從中央政府和受訪者當地政府的環境保護工作評價來衡量,同樣先對其選項( 說不清=1;忽視了環境保護工作/環保投入不足=2;效果不佳=3;有一定成效=4;取得很大成效=5) 賦值。

大眾媒體使用方面,文中問卷分別從報紙、雜志、廣播、電視、互聯網和手機定制消息6個方面的使用情況進行測量,選項分別為“從不、很少、有時、經常和非常頻繁”。文中對選項依次賦值 1~5 后采用主成分分析的方法對其提取公共因子,并以公共因子的方差貢獻率為權數對其進行加總,并命名為大眾媒體使用狀況。見表3。

表3 自變量描述性統計

四、數據分析與結果

(一)我國居民環境行為的現狀

從統計結果來看,我國居民環境行為總體上并不高。不同群體之間環境行為差別較大。其中,和男性群體相比,女性群體環境行為明顯更高;黨員的環境行為明顯高于非黨員,從入黨條件來看,能夠加入中國共產黨成為黨員的主要是那些表現積極,各方面都比較優秀的人才,一般更熱衷于公共事業,從這方面來看,黨員發揮了積極的模范帶頭作用。

在教育程度方面,隨著教育程度的增加,居民環境行為頻率也明顯增加。教育程度越高的群體,其素質也普遍更高,因而環境行為也更加頻繁。從收入角度看,低收入群體的環境行為要低于中等收入群體和高收入群體。但是從社會階層來看,社會中層的環境行為要高于社會底層和社會高層,一般來說,社會高層時間成本更高,而社會底層更多將時間用于解決溫飽方面,因而社會中層環境行為更高。城鎮居民環境行為要高于農村居民。另外,環境知識、環境污染狀況、政府環境行為、大眾媒體等對環境行為都有顯著影響。

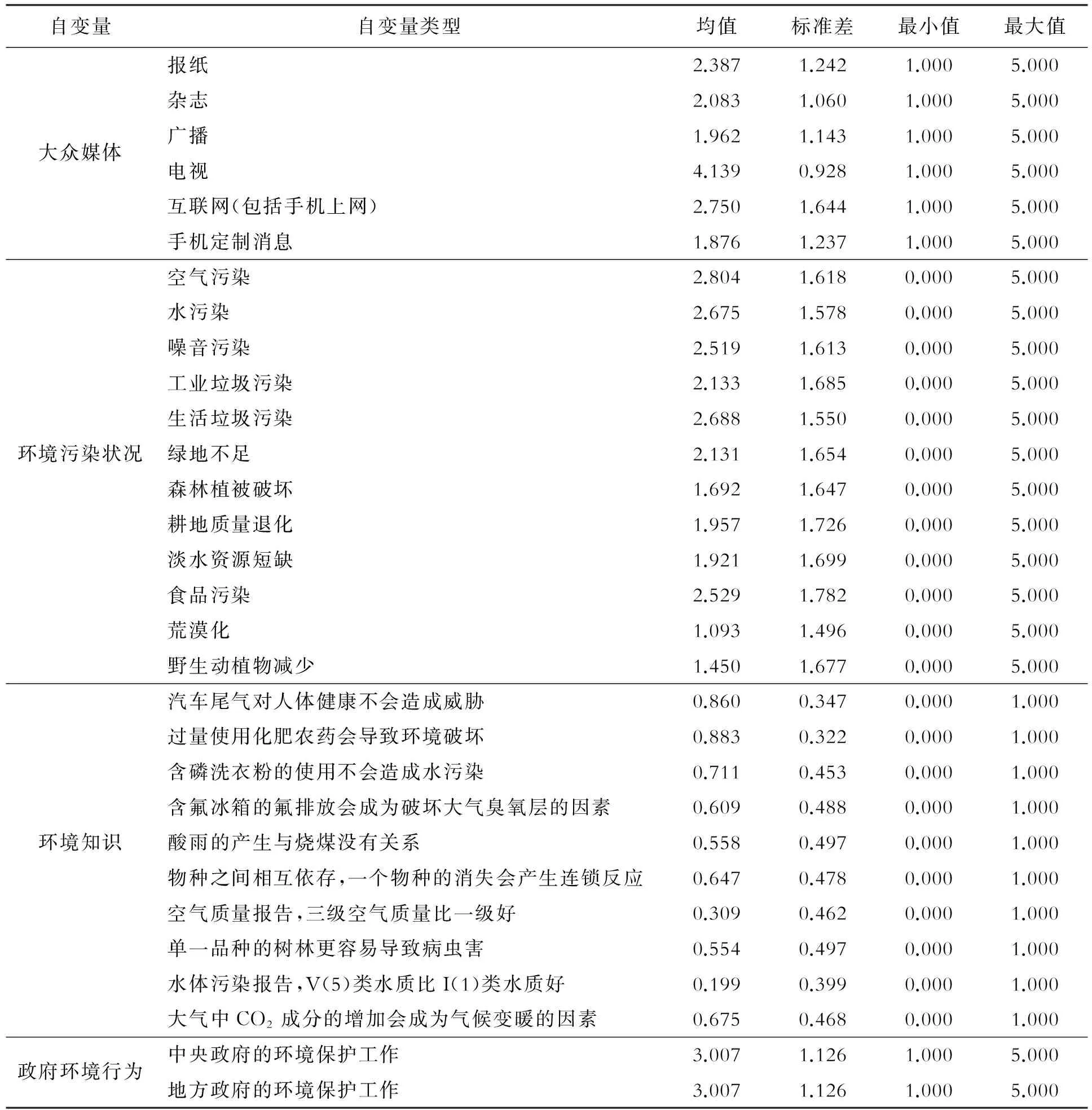

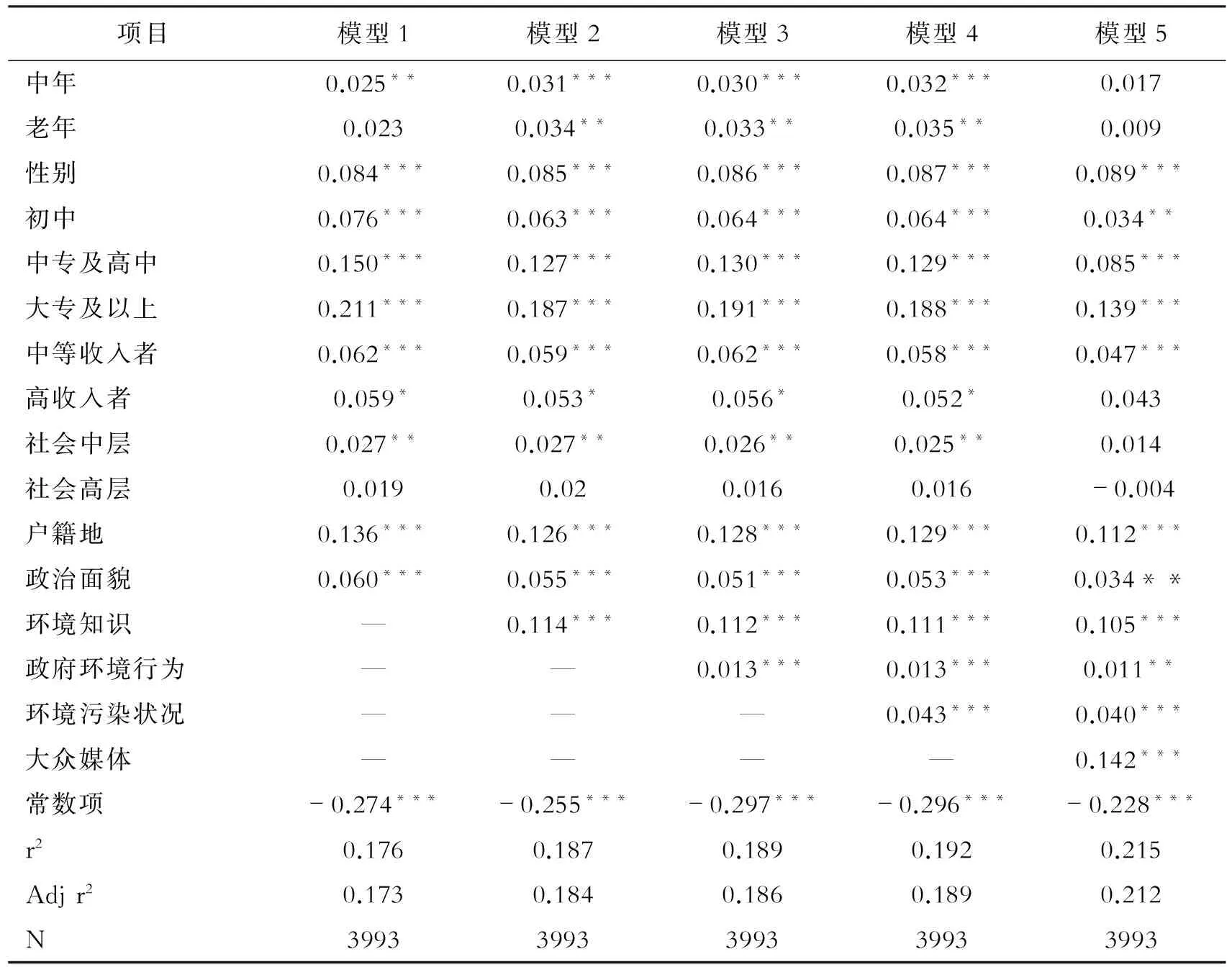

(二)實證結果(見表4)

1.環境知識對環境行為的影響

模型1、模型2顯示,環境知識對居民環境行為具有顯著正向影響,環境知識水平越高的居民實施環境行為越多。教育程度越高,收入越多,居民環境行為越頻繁。此外,具有非群眾身份的居民環境行為比群體身份的居民多;性別和年齡對環境行為均具有顯著正向影響。女性比男性實施更多的環境行為,隨著年齡的增長居民環境行為實施越多,但是到了一定年齡以后,居民的環境行為反而降低,主要是由于老年以后,人們的身體健康狀況下降,對很多環境行為心有余而力不足。但是從階層來看,社會高層的環境行為要低于社會中層,主要是因為社會高層時間成本較高,另外,所處環境的不同也有助于解釋這一結果。

2.政府環境行為與居民環境行為的關系

從模型3可以看出,地方政府環境行為與居民環境行為高度相關。因此對政府環境行為評價越高,居民環境行為實施越多。如果政府加大環境保護力度,必然會影響居民環境保護意識,帶動居民加強環境保護,采取力所能及的環境保護行為。政府在環境領域采取強制性措施也會促進居民環境行為的增加,但是如果政府過于重視經濟的發展,而忽視生態建設,居民可能會認為自己力量弱小,采取積極的環境行為也起不了多大作用,進一步降低居民環境行為頻率。

表4 實證結果

注:*、**、***分別表示10%、5%、1%的顯著水平。

3.環境污染狀況與居民環境行為的關系

模型4顯示,居民居住地環境污染狀況與居民環境行為具有顯著相關關系。環境污染狀況通過影響居民環境敏感度,進而對環境行為產生影響。當環境污染較嚴重,居民更容易感知到,從而采取更多的環境行為,減輕環境污染狀況。當環境污染不嚴重時,需要居民采取環境行為的狀況減少,居民感知到的環境污染變少了,從而環境行為頻率降低。但這并沒有說,為了增加居民環境行為,就要使污染狀況更嚴重,相反,我們應加大環境狀況宣傳,提高居民環境感知度,從而加大居民環境行為。

4.大眾媒體與居民環境行為的關系

模型5顯示,大眾媒體使用對環境行為有顯著正向作用,大眾媒體使用越多的居民實施環境行為越多。隨著科學通訊技術的發展,人們更傾向于通過各種通訊設備獲得信息,越來越多的人通過電視、手機等獲得有關環境的信息,影響人們的環境認知、環境價值觀等個體內部因素,并進一步對環境行為產生影響。雖然當前我國大眾媒體在很多環境問題報道中常常受到限制,但是大眾媒體,尤其是移動通信和互聯網,在傳播環境知識、報道環境污染、倡導環境行為等方面仍然發揮著重要作用。

(三)結論和政策建議

1.結論

(1) 當前我國農村居民環境行為實施水平明顯低于城鎮居民,并且農村政府較城鎮政府來說,采取更少的環境保護行為,因此要加大農村生態環境建設的力度,建設“美麗鄉村”。

我國居民環境行為實施水平并不高,但城鄉差距和社會階層差距明顯,城鎮居民的環境行為多于農村居民,社會階層高者環境行為較多。

(2) 個體性因素對我國城鄉居民環境行為仍有較強的解釋力,從個體因素角度解釋我國居民環境行為依舊重要。

(3) 社會性因素對居民環境行為影響顯著。環境污染狀況、政府環境治理行為和大眾傳媒對我國居民環境行為都有顯著影響。居民所在地環境污染狀況越嚴重,對政府環境行為評價越高,大眾傳媒使用越頻繁,我國居民實施環境行為越多。

2.政策建議

(1)加強環境知識教育。環境知識與居民環境行為具有正向關系,通過提高居民環境知識水平,可以在一定程度上增加居民環境行為。環境知識包括行動技能、行動策略知識、環境問題知識。當居民對環境知識了解較少時,即使有意愿保護環境,但是由于沒有掌握相應的環境保護方法而遭到阻礙。因此,環境知識掌握的多少會影響居民環境行為意愿,進而影響居民環境行為。

(2)加強政府環境行為。為了增強居民環境行為,政府可以采取一系列的措施。第一,加強生態文明建設,吸引更多的人加入環境保護活動中。第二,采取強制性措施,比如垃圾的分類投放。第三,加大宣傳教育,提升居民環境保護意識,掌握更多的環境保護知識。

(3)更好利用大眾媒體。 當前,大眾媒體的使用范圍越來越廣,使用頻率也不斷增加,因此,通過大眾媒體這個平臺,發布更多又關環境知識、環境污染狀況、環保政策等方面的信息,讓大家都能積極參與到環境建設中來。

五、結語

本文通過對環境行為的影響因素進行研究,證明了政府環境行為、環境污染狀況、大眾媒體、環境知識等都會影響居民環境行為,并且不同的群體之間環境行為差異較大。這也給我們提出了一個研究方向,由于我國人口眾多,有著不同的文化背景,影響不同群體環境行為的影響因素差異較大,因此可以去分析城鎮和農村,不同階層之間,不同收入群體之間環境行為差異的因素。同時,借鑒經濟學中人都是經濟人的假設,那么居民私人領域環境行為要高于公共領域環境行為,并且影響私人領域和公共領域環境行為的因素是不同的,因此,可以對環境行為進行分類進行分別研究,這也是今后要研究的一個方向。

[1]Ajzen I. The theory of planned behavior.[J]. Research in Nursing & Health, 1991, 14(2):137-44.

[2]Guagnano G A, Stern P C, Dietz T. Influences on Attitude-Behavior RelationshipsA Natural Experiment with Curbside Recycling[J]. Environment and Behavior, 1995, 27(5):699-718.

[3]Archibald P. Sia, Harold R. Hungerford, Audrey N. Tomera. Selected Predictors of Responsible Environmental Behavior: An Analysis[J]. The Journal of Environmental Education, 1985, 17(2):31-40.

[4]Gatersleben B, Steg L, Vlek C. Measurement and determinant sof environmentally significant consumer behavior.[J]. Environment and Behavior, 2002,34(3): 335-362.

[5]Kaiser F, Gutscher H. The proposition of a general version of the theory of planned behavior: Predicting ecological behavior.[J].Journal of applied social psychology, 2003,33(3): 586-603.

[6]Lentijo G M, Hostetler M E. Effects of a participatory bird census project on knowledge, attitudes and behaviors of coffee farmers in Colombia[J]. Environment, Development and Sustainability, 2013, 15(1):199-223.

[7]郭彬. 大學生環境意識與環境行為關系研究[D]. 大連:大連理工大學, 2008.

[8]李莉,范葉超. 環境意識對大學生環境行為的影響研究[J]. 當代青年研究,2011(9):67-71.

[9]歐陽斌,袁正,陳靜思. 我國城市居民環境意識、環保行為測量及影響因素分析[J]. 經濟地理,2015 (11):179-183.

[10]李金兵,唐方方,白晨. 城市居民環境行為模型構建——基于北京城市居民的調研數據分析[J]. 技術經濟與管理研究,2014(2):107-113.

[11]Stern,P.C.Continuous theory in constructing environmentally friendly behaviors[J].Social Problems,2000(3):.

[12]TINDALL D B, SCOTT DAVIES, C LINE MAUBOUL S. Activism and Conservation Behavior in an Environmental Movement: The Contradictory Effects of Gender[J]. Society & Natural Resources, 2003, 16(10):909-932.

[13]Davidson D J, Freudenburg W R. Gender and Environmental Risk Concerns A Review and Analysis of Available Research[J]. Environment and Behavior, 1996, 28(3):302-339.

[14]Frick J, Kaiser F G, Wilson M. Environmental knowledge and conservation behavior: exploring prevalence and structure in a representative sample[J]. Personality & Individual Differences, 2004, 37(8):1597-1613.

[15]Barr S. Strategies for sustainability: citizens and responsible environmental behaviour[J]. Area, 2003, 35(3):227-240.

[16]鄭時宜.影響環保團體成員三種環境行為意向之因素的比較[D].高雄:臺灣中山大學,2004.

[17] Shih-Jang Hsu, Robert E. Roth. An Assessment of Environmental Literacy and Analysis of Predictors of Responsible Environmental Behaviour Held by Secondary Teachers in the Hualien Area of Taiwan[J]. Environmental Education Research, 1998, 4(3):229-249.

[18] Jody M. Hines, Harold R. Hungerford, Audrey N. Tomera. Analysis and Synthesis of Research on Responsible Environmental Behavior: A Meta-Analysis[J]. The Journal of Environmental Education, 1986, 18(2):1-8.

[19] Archibald P Sia, Harold R. Hungerford, Audrey N. Tomera. Selected Predictors of Responsible Environmental Behavior: An Analysis[J]. The Journal of Environmental Education, 1985, 17(2):31-40.

[20] Sivek D J, Hungerford H R. Predictors of responsible behavior in members of threeW isconsin conservation organizations [ J]. The Journal of Environmental Education, 1990,21(2): 35-40.

AnAnalysisofEnvironmentalBehaviorandItsInfluencingFactorsofChineseResidents:BasedonCGSS2013Data

Yan Sanman

(School of Public Administration, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, 350000, China)

This paper mainly starts from the social factors that affect the environmental behavior of residents, and analyzes the influencing factors of residents’ environmental behavior by 2013CGSS data. The study finds that the current environmental behavior of residents in China is generally low, and the differences in environmental behavior of urban and rural residents are quite significant. This is also true of different social strata. Urban residents, the higher the social class residents belong to, the more significant their environmental behavior will be. In addition, the individual characteristics of the residents of China’s environmental behavior is still a strong explanatory power, but the environmental behavior of the residents of is bound to be affected by external factors such as environmental pollution, government environmental governance and the mass media.

environmental behavior; government environmental behavior; environmental pollution situation; mass media

2095-0365(2017)03-0025-07

2017-05-25

閆三曼(1992-),女,碩士研究生,研究方向:公共政策。

X21

:ADOI:10.13319/j.cnki.sjztddxxbskb.2017.03.05

本文信息:閆三曼.我國居民環境行為及其影響因素分析[J].石家莊鐵道大學學報:社會科學版,2017,11(3):25-31.