洋務運動時期廣東民族資本經營的工業

鐘小童

西南大學歷史文化學院民族學院,重慶 400700

洋務運動時期廣東民族資本經營的工業

鐘小童

西南大學歷史文化學院民族學院,重慶 400700

洋務運動時期,廣東商人效仿外國商人經營工業,共創辦39個工業,涉及行業廣泛,且頗有成效。這些民族資本經營的工業的發展有著顯著特點,為后人經營工商業提供特有的經驗教訓。

廣東;民族資本;洋務運動時期;工業

洋務運動時期,清政府為“自擴其工商之利,以保利權”[1],效仿西法,以圖富強,鼓勵國人興辦工業。廣東商人亦開始嘗試創辦工業,最早經營的工業是繅絲業。

1872年,陳啟沅在廣州南海簡村鄉創設繼昌隆繅絲廠。此廠“容女工六七百人,出絲精美行銷于歐美兩洲,價值之高,倍于從前,遂獲厚利。”[2]其后,順德、南海兩縣鄉各漸次設立,三四年間,“相繼起著多至百數十家”,“獨是洋莊絲獲利,則操土絲者益少”。[2]但是,采用機器繅絲,也引起很多人反對。主要理由是,“男女在同一廠房里作工,有傷風化。工匠操縱機器,技藝不純熟,容易傷人。”“汽笛聲太吵鬧,機器聲響太大”,“高煙囪有傷風水”[2]等,但因清政府需“創造紡紗織布繅絲制麻各廠,以抵制外貨”[1],對繅絲廠進行保護支持,機器繅絲業的發展還是比較順暢。到1881年,廣東“有效仿歐洲方式之若干繅絲廠,現今共有十個廠”[2]。從1881年到1894年,短短十來年間,僅僅廣東順德縣開辦的繅絲廠就有三十五間。

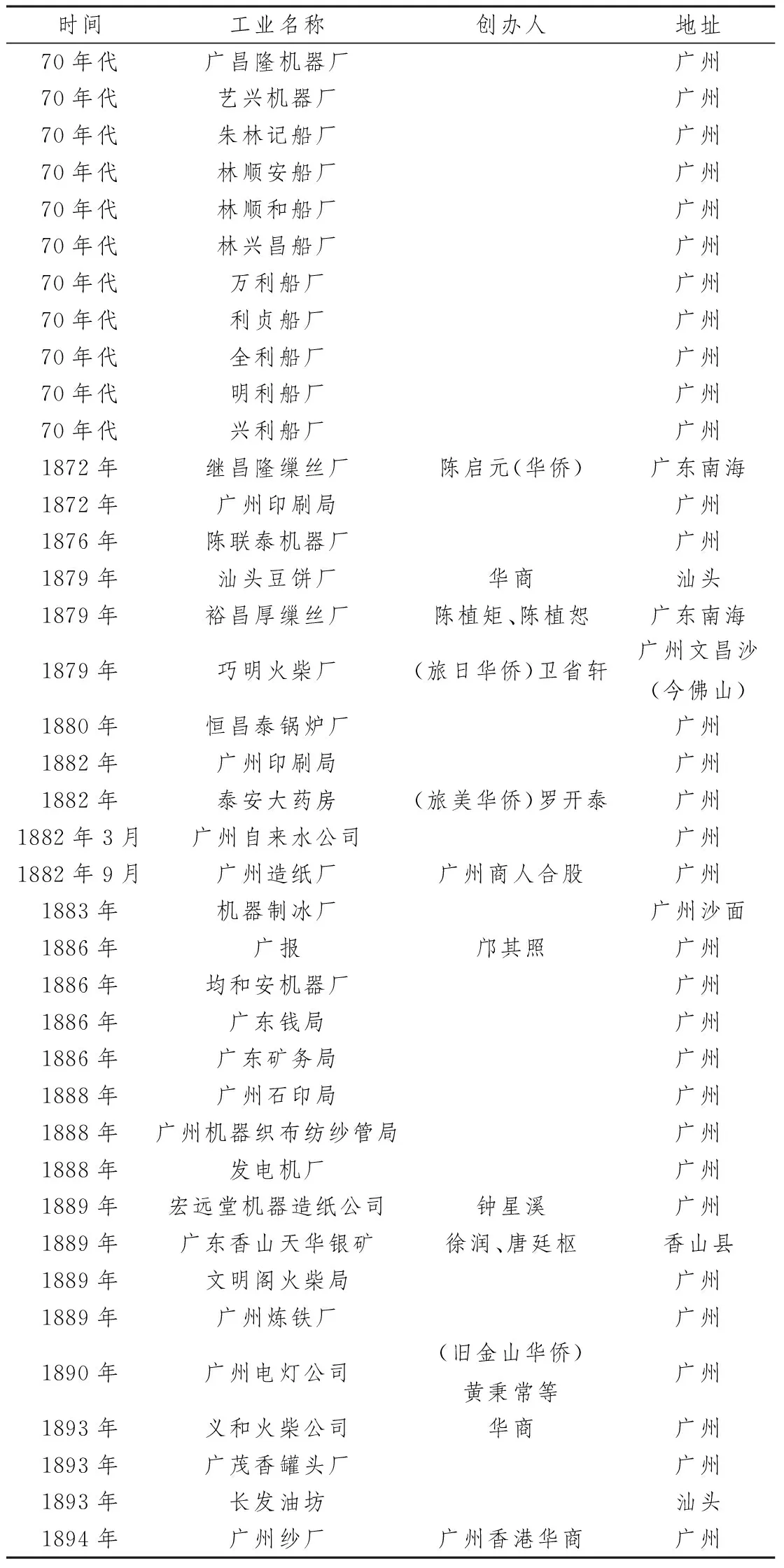

十九世紀七十年代末以后,廣東民族資本經營的工業日漸增多,工業類型也逐漸豐富。在整個洋務運動時期,廣東民族資本創辦的工業共計有39個,如下表所示:

洋務運動時期廣東民族資本經營的工業簡表[6]

從上表1可知,廣東民族資本經營工業的發展歷史有如下特點:

第一,在最初的工業創辦之中,華僑商人投資起了重要的先導作用。旅居南洋歸國的陳啟沅創辦繼昌隆繅絲廠,是近代中國第一家機器繅絲工廠,也是我國第一家民族資本主義工業。上表可知創辦人的12個工業中,有7個是華僑商人創辦。其中,有我國第一家商辦火柴廠——巧明火柴廠,是旅日華僑創辦。舊金山華僑創辦的廣州電燈公司是我國民族資本創辦的第一家電燈公,得到時任兩廣總督張之洞的贊成,“華商黃秉常請在廣東實設電燈,便民用、塞漏厄,甚好”[2]。在晚清內憂外患之時,華僑心系祖國,通過各種方式回國投資,引進西方先進的機器設備和生產技術,為晚清廣東的工業發展提供了資金技術支持,奠定了廣東工業的基礎。

第二,工業門類較多,且工業分布集中。廣東的民族資本經營的工業主要包括船廠九家,機器廠五家,紡織廠四家,火柴廠、印刷局各三家,造紙廠二家,罐頭廠、豆餅廠、電燈廠、自來水廠、制冰廠、油坊、紗廠等各一家,還有制錢局、煉鐵廠各一家,另外,還有一家銀礦、一家藥房和一家報社。這些工業涉及眾多門類,包括船舶工業、機器工業、火柴工業和紡織工業等十二個門類。

這些工業大都分布在廣州,只有六個分布在其他縣鄉,而且是廣州附近,較遠的只到汕頭一地。究其緣由,或是因廣州在有清一代都作為通商口岸,而汕頭則是在第二次鴉片戰爭后開放為通商口岸,所以兩座城市均有外洋資本的投入,創辦工業,風氣既開,民眾皆效仿。“此地在外人經營下建立的印刷所已引起華人的愛慕,我聽說他們也創辦了一個印刷所與之競爭。”[2]“有人曾試圖用外國方法從事火柴與玻璃器物的制造”,“其用泰西機器制成白糖”。[2]“豆餅制造廠系全由中國人經營,它和一些外國洋行坐落在一起”[2]。從中皆可看出,洋商投資創辦工業對當地人民的影響是巨大的。

第三,七十年代船舶修理業較為興盛,但是同行競爭明顯。因英美在廣東黃埔設立過船塢,所以廣州的船舶修理業本就有著一定的基礎。“修理船舶的船塢設備在過去四五年內已增加,修理船舶的工匠的技藝也大有進步”。[3]遂在黃埔船塢遷移到香港后,“機器修船廠的興起如雨后春筍”,“并造了不少的各種大小、各種樣式的輪船,這些船都造的很成功”,而且“修船的工作絡繹不絕,大概比造船還更能盈利”。[2]但是,七十年代,僅在珠江南北兩岸,就興辦了11家修船廠,大大分散了修理船舶的業務,使其不能聯合起來發揚光大。現可知只有陳聯泰機器廠后續有一定發展,其他修船廠后續發展未見有記載。

第四,廣東民族資本經營的近代工業,規模都不大,資本有限,技術力量也不強,但其發展過程卻有著兩極分化。部分工業或因創辦者缺乏生產管理經驗,或因資金缺乏,經營困難,也談不上發展,創辦不久就停閉,或者經營數年停業了。這主要集中體現在船舶修理業上。部分工業卻經歷過短暫的發展興盛,特別是華僑經營的工業。從陳啟沅的“遂獲厚利”,到汕頭豆餅廠的“盈利甚豐”,以至于“初到汕頭的人,看見兩廠的高煙囪噴著濃煙,曾以為汕頭是一個很興隆繁盛的地方”[2]。另外華商創辦的義和火柴公司,資本10,000元,制安全火柴,年產可達六萬箱。

洋務運動時期,廣東民族資本經營的工業,對廣州的影響最為巨大。不僅為各門類工業發展道路奠定了基礎,更是擴大了當時人們的見識,以及方便了時人的生活,提高了生活質量。雖然在其發展過程中存在著諸多問題,但作為廣東工業發展的首批嘗試者,為廣東工商業以后的發展提供了寶貴的經驗教訓。

[1]沈云龍,主編,王樹枬,編.近代中國史料叢刊第四十六輯:張文襄公(之洞)全集 奏議[M].臺北:文海出版社,1987.

[2]孫毓棠,編.中國近代工業史資料,第一輯 1840-1895年(下冊)[M].北京:科學出版社,1957.

[3]孫毓棠,編.中國近代工業史資料,第一輯 1840-1895年(上冊)[M].北京:科學出版社,1957.

[4]廣東省地方史志編纂委員會.廣東省志.船舶工業志[M].廣州:廣東人民出版社,2000.

[5]周逸影.廣州工業發展與城市形態演變(1840-2000年).華南理工大學碩士學位論文,2014.6.

[6]作者根據《廣東文史資料第61輯》、《廣東省志.船舶工業志》、《中國近代工業史資料》等整理.

鐘小童(1991-),女,廣東龍川人,西南大學,中國史碩士研究生,研究方向:晚清史。

K

A

1006-0049-(2017)18-0095-02