花果香型坦洋工夫紅茶品質形成探究

潘玉華,黃先洲,楊曉濱,周寒松

(寧德職業技術學院,福建福安 355000)

花果香型坦洋工夫紅茶品質形成探究

潘玉華,黃先洲,楊曉濱,周寒松

(寧德職業技術學院,福建福安 355000)

花果香型坦洋工夫紅茶是在傳統坦洋工夫紅茶工藝的基礎上,在萎凋工序中融入烏龍茶做青技術,加工而成的新型工夫紅茶。本文在花果香型坦洋工夫紅茶加工過程中設置不同曬青、搖青參數進行試驗研究。結果表明:采用輕曬重搖或重曬輕搖有利于花果香型坦洋工夫紅茶品質的提高,而且采用重曬輕搖比輕曬重搖效果更佳。

花果香;萎凋;曬青;品質

花果香型坦洋工夫紅茶是在傳統坦洋工夫紅茶工藝的基礎上,在萎凋工序中融入烏龍茶做青技術,加工而成的新型坦洋工夫紅茶.其品質外形肥壯緊結、色澤烏褐油亮,內質香氣馥郁高長顯露,具甜蜜的花香,滋味濃、甜、醇而爽口,湯香明顯,飲后齒夾留香,湯色紅艷明亮,葉底銅紅明亮[1]。品質既有紅茶的品質風格,又有巖茶的品質風韻,具有獨特的品質風味,深得茶葉專家肯定和消費者的喜好。本文以鐵觀音的鮮葉為原料,在花果香型坦洋工夫紅茶加工過程中設置不同曬青、搖青參數[2],以期探究花果香型坦洋工夫紅茶品質的形成機理,為進一步開發創新坦洋工夫紅茶優質產品提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試品種為采自閩紅茶葉公司生產基地的鐵觀音,鮮葉采摘標準為小開面二、三葉。

1.2 試驗方法

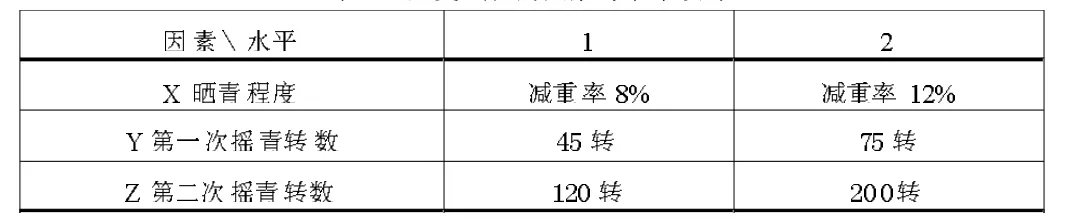

1.2.1 試驗設計

表1 正交試驗的因素與水平設計

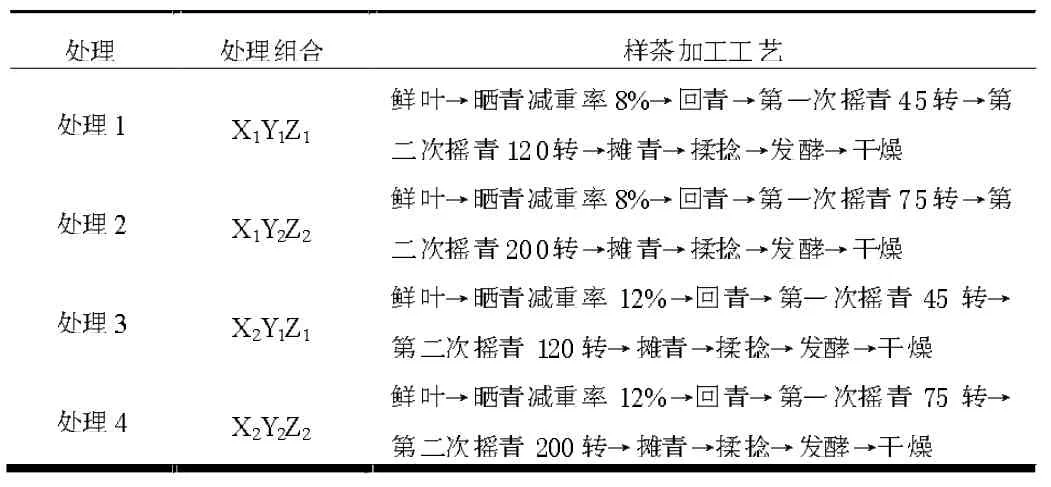

表2 各處理加工工藝

1.2.2 檢測項目與方法

取樣和樣品制備及其干物質含量測定參照GB/T8303-2002,水浸出物測定參照GB/T8305-2002,茶多酚測定參照GB/T8313-2008,兒茶素總量及組分測定參照GB/T8313-2008.游離氨基酸測定參照GB/T8314-2002,可溶性總糖測定參照GB/T5009.7-2008,咖啡堿測定參照GB/T8312-2002,黃酮類化合物總量測定參照三氯化鋁比色法,TF、TR、TB、測定參照系統比色法。

1.2.3 品質審評

試樣按GB/T23776-2009《茶葉感官審評方法》采用評語與評分結合的方法進行審評。

2 結果與分析

2.1 不同處理花果香型坦洋工夫紅茶毛茶因素水平間的生化成分比較

不同處理花果香型工夫紅茶毛茶中的生化成分含量不同,對其進行方差分析,結果見表3-11。

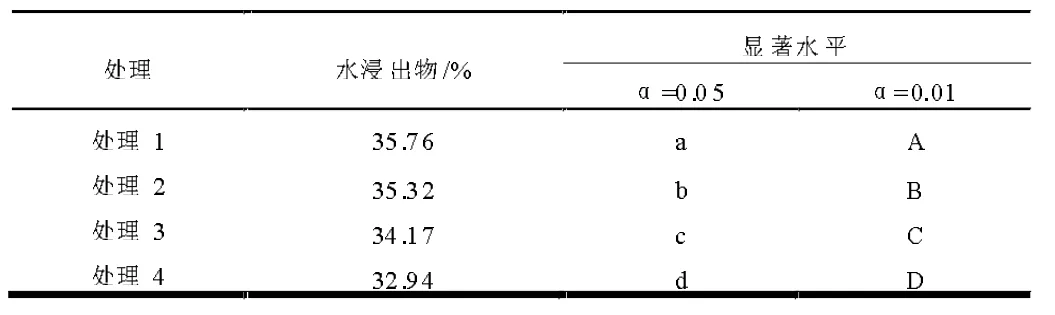

2.1.1 不同處理對水浸出物的影響

不同處理花果香型工夫紅茶毛茶的水浸出物含量方差分析結果見表3。

由表3可知,各處理間的毛茶水浸出物含量處理1>處理2>處理3>處理4,相互間差異性均達到極顯著水平,而且毛茶水浸出物含量輕曬(處理1處理2)高于重曬(處理3、處理4),輕搖高于重搖(處理1>處理2、處理3>處理4)。表明花果香型工夫紅茶萎凋采用輕曬輕搖,有利于毛茶水浸出物的形成。從而有利于提高花果香型工夫紅茶滋味的濃度[3]。

表3 不同處理毛茶水浸出物含量的方差分析結果

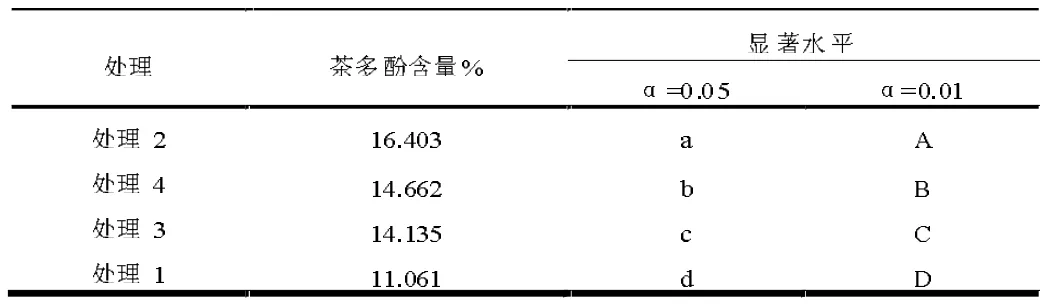

2.1.2 不同處理對茶多酚的影響

不同處理花果香型工夫紅茶毛茶多酚類含量方差分析結果見表4。

表4 不同處理毛茶多酚類含量的方差分析結果

由表4可知,各處理間的毛茶多酚類含量差異極顯著,可見花果香型工夫紅茶萎凋過程曬青程度和搖青的輕重對毛茶多酚類含量都產生影響。其中處理2、處理4毛茶多酚類含量高于處理3、處理1。表明毛茶多酚類含量重搖高于輕搖。萎凋過程采用重搖,有利于毛茶中多酚類的保留。因此控制搖青的輕重將影響花果香型工夫紅茶口感滋味[4]。

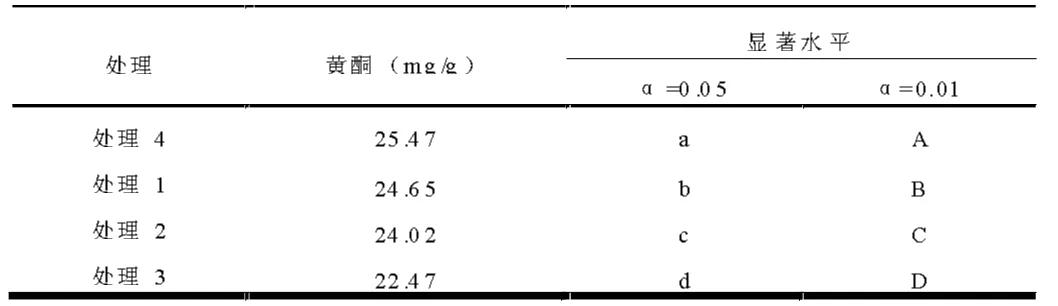

不同處理花果香型工夫紅茶毛茶黃酮含量方差分析結果見表5。

表5 不同處理毛茶黃酮含量的方差分析結果

由表5可知,各處理間毛茶中的黃酮含量差異極顯著,可見花果香型工夫紅茶萎凋過程曬青和搖青對毛茶黃酮含量影響很大。其中處理4毛茶黃酮含量高于處理3,處理1高于處理2。表明毛茶黃酮含量在重曬情況下重搖高于輕搖,輕曬情況下輕搖高于重搖。因此萎凋過程采用重曬重搖或輕嗮輕搖有利于毛茶中黃酮含量的提高,從而增強花果香型工夫紅茶的保健功能。

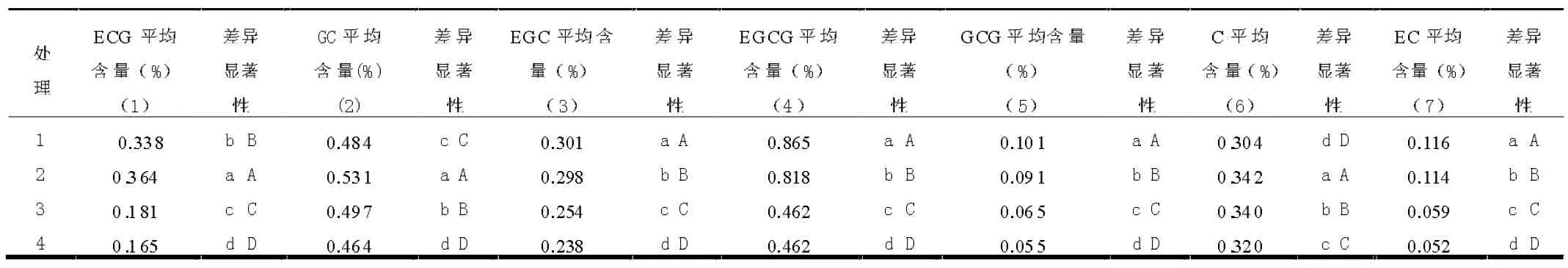

不同處理花果香型工夫紅茶毛茶兒茶素類各組分含量方差分析結果見表6。

由表6可知,各處理間毛茶中的EGC、EGCG、GCG、EC含量差異極顯著,其中EGC、EGCG、GCG、EC含量輕曬高于重曬,輕搖高于重搖,表明花果香型工夫紅茶萎凋輕曬和輕搖有利于毛茶中的EGC、EGCG、GCG、EC含量的提高;毛茶中的C含量處理2>處理3>處理4>處理1,相互間差異性均達到極顯著水平,表明花果香型工夫紅茶萎凋過程采取輕曬重搖或重曬輕搖有利于毛茶中的C含量的保留;各處理間毛茶中的ECG、GC含量差異極顯著,其中ECG含量處理2>處理1>處理3>處理4、GC含量處理2>處理3>處理1>處理4,表明花果香型工夫紅茶萎凋過程采取輕曬重搖和重曬輕搖有利于毛茶中的ECG、GC含量的保留。

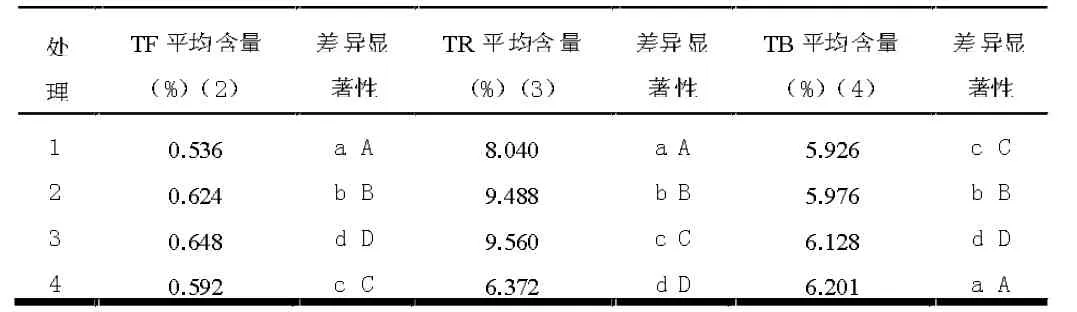

2.1.3 不同處理對TF、TR、TB的影響

不同處理花果香型工夫紅茶毛茶TF、TR、TB含量方差分析結果見表7。

由表7可知,各處理間的毛茶TF、TR、TB含量均達到極顯著差異。其中TF、TR的含量處理3>處理4、處理2>處理1,而且處理2、處理3均高于處理1、處理4,表明花果香型工夫紅茶萎凋過程輕曬重搖或重嗮輕搖有利于提高毛茶中的TF、TR含量。而TB含量處理4>處理3、處理2>處理1,且處理4、處理3均高于處理2、處理1,表面萎凋過程重嗮、重搖,將使毛茶中TB含量增加。

表6 不同處理毛茶兒茶素含量的方差分析結果

花果香型工夫紅茶加工工藝為“鮮葉——萎凋(曬青→回青→做青→攤青)——揉捻——發酵——干燥”,試驗以曬青程度、搖青轉數為因素,進行二因素二水平隨機試驗。試驗設計與各處理的樣茶加工工藝過程如表1、表2,試驗重復二次。

表7 不同處理毛茶TF、TR、TB含量的方差分析結果

2.1.4 不同處理對可溶性糖的影響

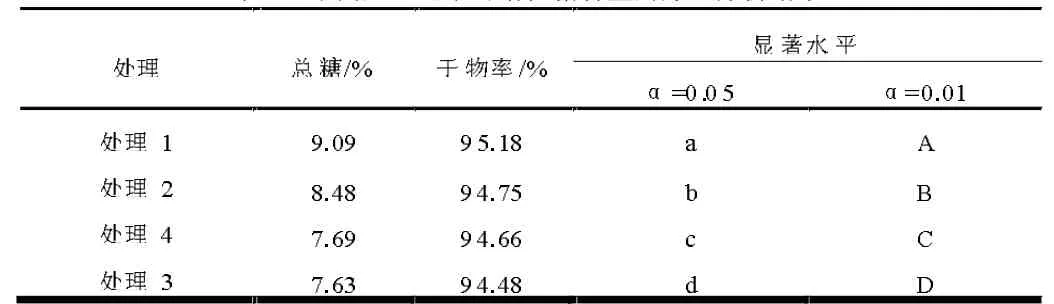

不同處理花果香型工夫紅茶毛茶可溶性糖含量和干物率方差分析結果見表8。

表8 不同處理毛茶可溶性糖含量的方差分析結果

由表8可知,各處理間的毛茶可溶性糖含量和干物率差異達到極顯著。其中可溶性糖含量和干物率輕嗮的處理1、處理2高于重嗮的處理3、處理4,表明花果香型工夫紅茶萎凋過程采用輕曬有利于提高毛茶中可溶性糖含量和干物率。從而達到改善花果香型工夫紅茶滋味的甘醇度[5]。

2.3.4 不同處理游離氨基酸的影響

不同處理花果香型工夫紅茶毛茶處理游離氨基酸含量方差分析結果見表9。

表9 不同處理毛茶游離氨基酸含量的方差分析結果

由表9可知,各處理間的毛茶游離氨基酸含量差異均達到極顯著水平。表明花果香型工夫紅茶萎凋過程曬青程度和搖青的輕重,均對毛茶游離氨基酸的形成產生影響。處理2>處理3>處理4>處理1,其中處理2、處理3的毛茶游離氨基酸含量(2.6以上)高于處理4、處理1(2.4以下),形成兩個層次。表明萎凋過程采用輕曬重搖或重曬輕搖處理,有利于毛茶中游離氨基酸總量的提高,而采用輕曬重搖效果好于重曬輕搖。茶葉中的游離氨基酸大多具有鮮、酸、甜味,而且部分氨基酸還具有香味。游離氨基酸含量的提高對提高茶湯滋味的鮮爽度和甜醇度具有積極的意義。

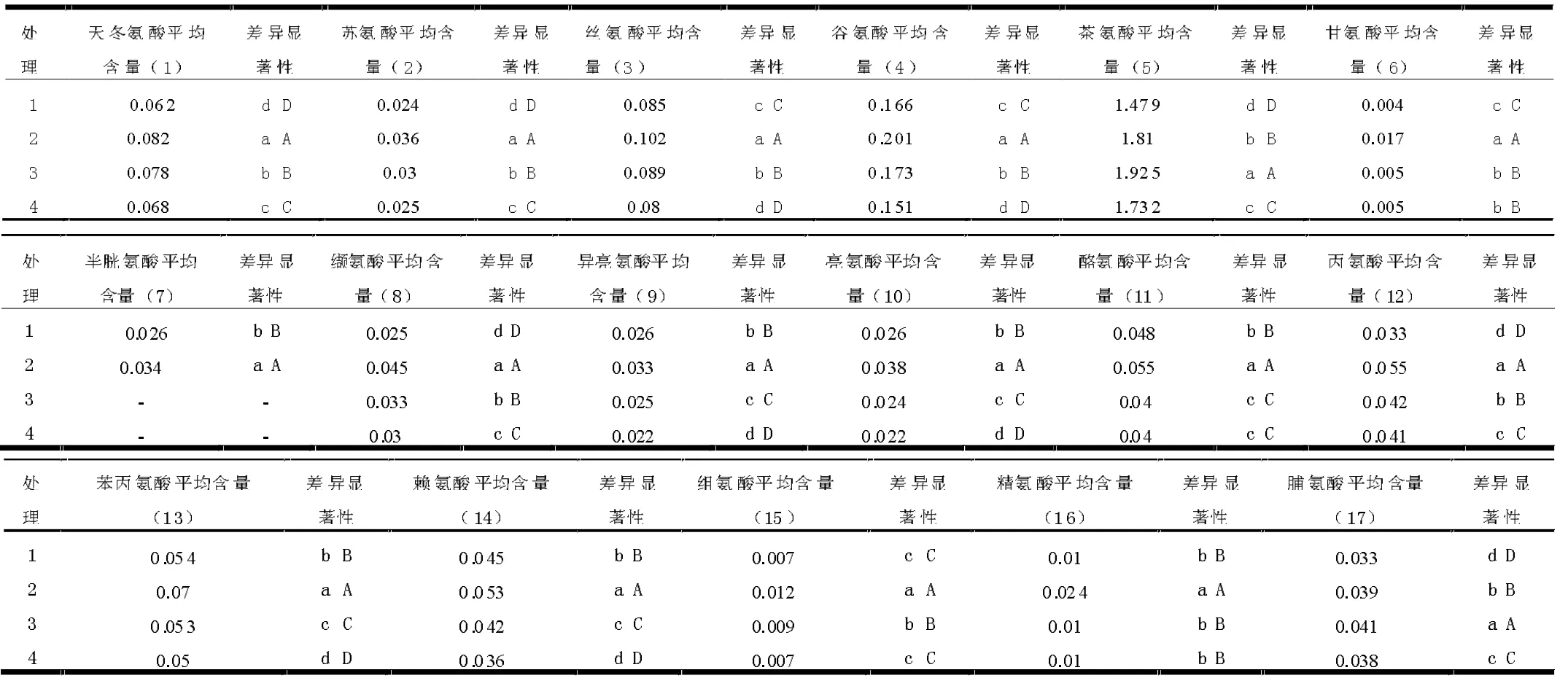

表10 不同處理毛茶氨基酸量的方差分析結果

不同處理花果香型工夫紅茶毛茶游離氨基酸各組分含量方差分析結果見表10。

由表10可知,各處理間的毛茶游離氨基酸各組分除酪氨酸、甘氨酸、組氨酸、精氨酸外,其他游離氨基酸各組分含量差異均達到極顯著水平。氨基酸各組分的含量呈處理2>處理3>處理1>處理4的態勢。其中:處理2中天冬氨酸、蘇氨酸、絲氨酸、谷氨酸、纈氨酸、異亮氨酸、亮氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸、賴氨酸的含量均高于其他處理;處理3中的茶氨酸、脯氨酸含量在各處理中最高。表明萎凋過程氨基酸各組分含量的變化與氨基酸總量的變化成基本成同一趨勢,萎凋過程采用輕曬重搖或重曬輕搖處理有利于毛茶中游離氨基酸各組分含量的提高;而重曬輕搖則更有利于茶氨酸、脯氨酸的積累。茶氨酸具有焦糖香和類似味精的鮮爽味,可達到緩解茶湯苦澀味,增強花果香型工夫紅茶甜味的作用。

2.1.5 不同處理對咖啡堿的影響

不同處理花果香型工夫紅茶毛茶咖啡堿含量方差分析結果見表11。

表11 不同處理毛茶咖啡堿含量的方差分析結果

由表11可知,各處理間的毛茶咖啡堿含量差異均達到極顯著水平。處理3、處理2毛茶咖啡堿含量高于處理1、處理4,表面萎凋過程采用重曬輕搖或輕曬重搖處理,有利于毛茶中咖啡堿含量的提高。而且重曬輕搖比輕曬重搖效果更明顯。

2.2 感官審評結果

不同處理萎凋后毛茶的感官審評結果見表12。不同處理毛茶的感官品質綜合得分為處理3>處理2>處理1>處理4。在外形方面,各處理在外形條索上差別不大,干茶色澤處理3、處理2色澤黑褐油潤,得分高于處理1、處理4;在香氣方面,處理3、處理2花香濃郁、蜜香顯,比處理1、處理4花香更濃,蜜香更明顯。在滋味方面,處理3甜醇、處理2醇厚,得分高于處理1、處理4;湯色葉底方面,處理2、處理3均比處理1、處理4明亮,得分也高。試驗結果表明花果香型工夫紅茶加工的萎凋工序中在融入烏龍茶曬青和搖青技術時,采取“輕曬重搖或重曬輕搖”可使毛茶中的水浸出物、可溶性糖、氨基酸,茶多酚含量等相協調,從而達到毛茶形肥壯緊結、色澤烏褐油亮,內質香氣馥郁高長顯露,具甜蜜的花香,滋味濃、甜、醇而爽口,湯香明顯,飲后齒夾留香,湯色紅艷明亮,葉底銅紅明亮的品質特征。

3 小結

研究結果表明,不同處理對花果香型工夫紅茶成分的影響各不形同,:總體而言:花果香型工夫紅茶萎凋過程采用輕曬重搖或重曬輕搖(處理2、處理3)有利于花果香型工夫紅茶品質有效成分的提高,其內質香氣馥郁高長顯露,具甜蜜的花香,滋味濃、甜、醇而爽口,湯香明顯,茶樣的品質得分也高。因此,花果香型工夫紅茶加工萎凋技術應采取輕曬重搖或重曬輕搖,有利于花果香型坦洋工夫紅茶品質的提高,而且萎凋過程重曬輕搖比輕曬重搖效果更佳。

表12 不同處理毛茶感官審評結果

[1]潘玉華,等.高香型坦洋工夫紅茶初制工藝[J].福建茶葉,2012(2).

[2]潘玉華,等.花香坦洋工夫紅茶萎凋技術[J].農產品加工,2012(9).

[3]潘玉華.茶葉加工與審評技術[J].廈門大學出版社,2011.09.

[4]黃先洲,等.坦洋工夫紅茶主要內含成分與品質相關性探討[J].福建茶葉,2010(11).

[5]王姚金.白茶萎凋技術初探[J].福建茶葉,2011(4).

福建省寧德市科技項目(20130011)

潘玉華(1961-),男,福建福州人,教授,研究方向:茶葉加工與品質。