中日七夕習(xí)俗變遷的比較

李漫琪 (長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 434000)

中日七夕習(xí)俗變遷的比較

李漫琪 (長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 434000)

日本漢文學(xué)家內(nèi)藤湖南在《日本文化石研究》一著中說(shuō)道:“如果說(shuō)日本文化是豆?jié){的話,那么可以說(shuō)中國(guó)文化就是使其變成豆腐的鹵汁。”由此可理解為在日本有很多文化是在中國(guó)文化傳承的基礎(chǔ)上形成的,七夕便是其中的代表。七夕是中國(guó)傳統(tǒng)的節(jié)日,牛郎織女的戀愛(ài)傳說(shuō)源遠(yuǎn)流長(zhǎng),從《詩(shī)經(jīng)》時(shí)代起就開(kāi)始萌芽,到至今幾千年的傳承演變中,形成了乞巧等七夕風(fēng)俗。秦漢時(shí)代牛郎織女的的傳說(shuō)傳入日本,此后結(jié)合日本本土的文化特性,也出現(xiàn)了類(lèi)似的“羽衣傳說(shuō)”和“天鵝少女傳說(shuō)”。本文試比較中日七夕的不同時(shí)代的習(xí)俗變遷,找出二者不同的文化內(nèi)涵,同時(shí),面對(duì)現(xiàn)代日本七夕節(jié)內(nèi)容豐富,范圍廣泛的特點(diǎn),為構(gòu)筑中國(guó)夢(mèng),反思中國(guó)七夕節(jié)淪于商家所宣傳的所謂的“情人節(jié)”的原因。

中日;七夕;習(xí)俗變遷;文化內(nèi)涵

一、中日七夕習(xí)俗的變遷

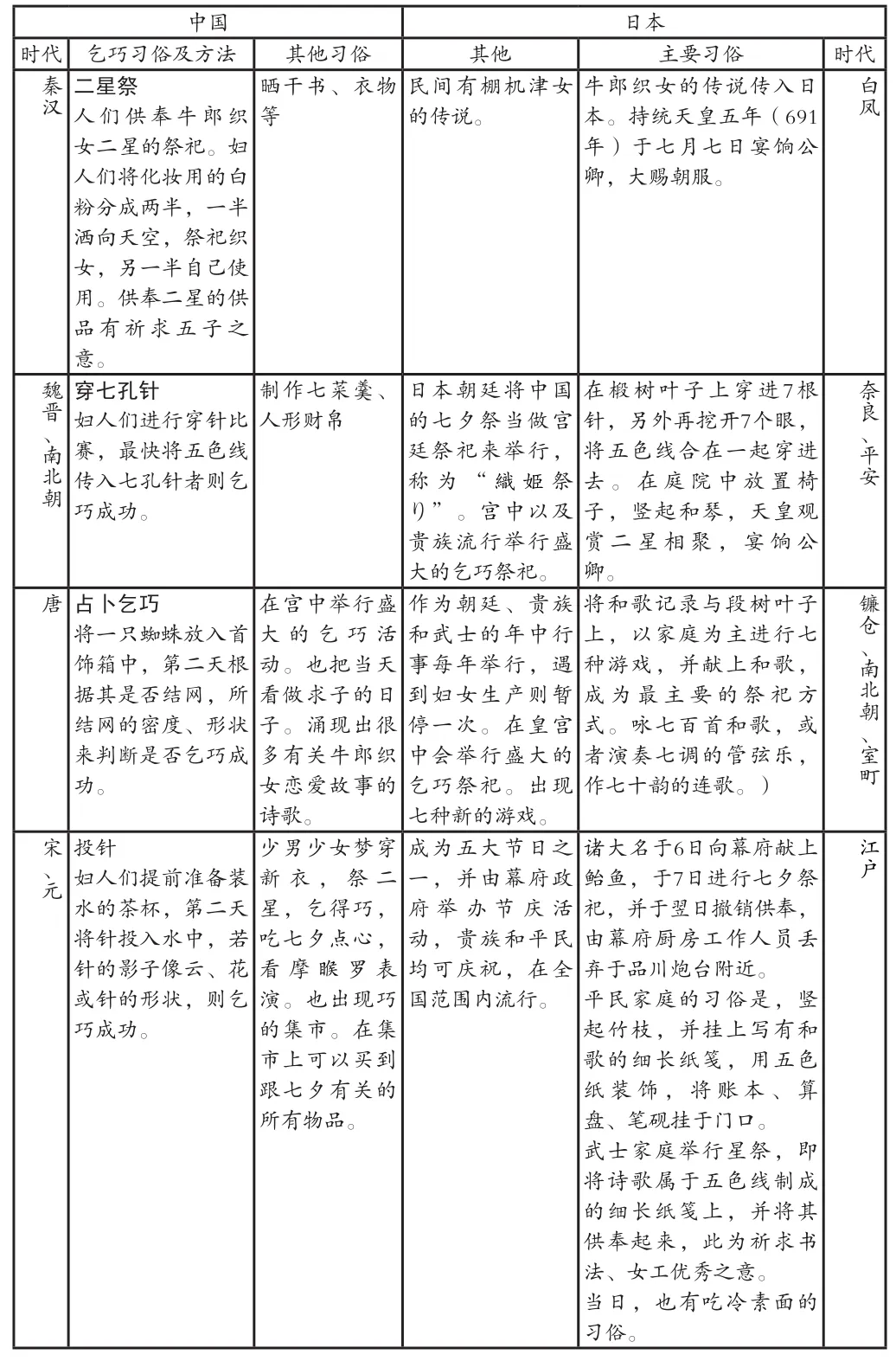

七夕文化歷史悠久,而七夕祭祀的習(xí)俗也隨著時(shí)代的變遷發(fā)生了很多變化。如下表所示,以時(shí)代為線索,對(duì)中日七夕習(xí)俗的變遷進(jìn)行了大致的梳理。

中日七夕習(xí)俗對(duì)比

資料出處:

馬興國(guó)(1955)《中日兩國(guó)歲時(shí)習(xí)俗比較研究》

坂本太郎(1976)《風(fēng)俗辭典》東京堂出版

若月紫藍(lán)(2003)《東京年中行事》東洋文庫(kù) 平凡社

從上表可看出,中日七夕祭習(xí)俗都經(jīng)歷了融合、變遷的過(guò)程。如上表所示,中國(guó)的七夕祭是以牛郎織女的傳說(shuō)為中心,乞巧祭祀為主。而日本的七夕祭雖形式上效仿了唐朝,但其內(nèi)在是以日本傳統(tǒng)的棚機(jī)津女信仰為基礎(chǔ)的。隨著平安時(shí)期的習(xí)俗逐漸衰落,到了日本中世皇宮中的乞巧祭祀逐漸簡(jiǎn)化。而進(jìn)入室町時(shí)代后,出現(xiàn)了七種游戲的新的慶祝形式,娛樂(lè)色彩漸濃。到了江戶(hù)末期,民間的祭祀形式也逐漸傳入宮中,開(kāi)始使用竹子。也就是說(shuō),隨著時(shí)代的推移,皇宮中的乞巧儀式逐漸與民間的七夕接近。

綜上所述,日本的乞巧儀式最初是上流社會(huì)的節(jié)日,隨著平安文化的衰退出現(xiàn)了很大的變化。室町時(shí)代甚至更早,在七夕祭中引入供奉和歌的儀式,乞巧的形式增多,娛樂(lè)色彩漸濃,而到了江戶(hù)時(shí)代,更是將七種游戲當(dāng)做重要活動(dòng)來(lái)進(jìn)行。江戶(hù)時(shí)代也盛行引入民間的慶祝方式,且隨著習(xí)字在平民中間的普及,祈求書(shū)法進(jìn)步成為乞巧的中心。

七夕祭最初是農(nóng)村進(jìn)行的節(jié)慶,其意義是為祈求風(fēng)調(diào)雨順而驅(qū)邪或驅(qū)逐惡靈,而沒(méi)有星祭或者乞巧的要素。到中世以后,隨著貴族社會(huì)的七夕祭逐漸平民化,乞巧儀式的形式發(fā)生變化也是理所當(dāng)然的。中國(guó)的乞巧儀式雖對(duì)其有一定的影響,但日本的七夕祭究其根本還是在日本固有文化的土壤中發(fā)展而來(lái)的。也就是說(shuō),中國(guó)的七夕文化與牛郎織女的傳說(shuō)息息相關(guān),多以乞巧為主,而日本的七夕本質(zhì)上是驅(qū)邪。

二、七夕與現(xiàn)代社會(huì)

據(jù)民俗調(diào)查顯示,日本農(nóng)村的七夕祭是為了迎接盂蘭盆節(jié)而作的準(zhǔn)備,有祈禱豐收的意義。現(xiàn)在傳統(tǒng)的七夕祭形式漸漸淡化,日本以現(xiàn)代商業(yè)為依托,為七夕祭賦予了新的內(nèi)容。

日本戰(zhàn)后各地的七夕祭多是以仙臺(tái)七夕為原型而形成的。但是,以1873年(明治6年)采用新歷(即公歷)開(kāi)始,七夕祭漸漸衰落,一站后的經(jīng)濟(jì)衰退加速其衰落進(jìn)程。商業(yè)街上的經(jīng)營(yíng)業(yè)主擔(dān)心此狀況,于1927年開(kāi)始進(jìn)行大規(guī)模地七夕祭裝飾活動(dòng)。由此吸引了大批觀光客,激活了商業(yè)街的經(jīng)濟(jì)。上世界50年代開(kāi)始,政府大力提倡“讓祭祀活動(dòng)成為新的城市象征”,此后,七夕祭成為極具特色的商業(yè)街活動(dòng),吸引了大批游客,甚至已經(jīng)發(fā)展成為城市的代表宣傳活動(dòng)。七夕裝飾中的祝賀彩球1,也發(fā)源于仙臺(tái)七夕。

七夕祭與使用神輿或彩車(chē)的祭祀不同,在節(jié)日前完成的裝飾不會(huì)在當(dāng)天被借出,而商業(yè)街的限制相對(duì)較少,會(huì)以最大力度吸引觀光客來(lái)購(gòu)買(mǎi),所以七夕祭是與商業(yè)街具有高度親和性的活動(dòng)。以仙臺(tái)七夕祭的成功案例為模型,日本各地展開(kāi)了慶祝七夕祭的活動(dòng),很多城市將七夕祭發(fā)展成為城市的代表性宣傳活動(dòng)。比如秋田縣湯澤的七夕畫(huà)燈籠祭、巖手縣陸前高田的海七夕祭、著名的仙臺(tái)七夕祭、青森縣廣前的睡魔節(jié)等,都是具有日本地方特色的七夕祭。

白天商業(yè)街的七夕裝飾與夜晚的煙花的組合較為常見(jiàn)。也有如從2001年開(kāi)始的松阪七夕祭就不僅僅是商業(yè)街的活動(dòng),在河畔設(shè)立舞臺(tái)并燃放煙花,嫣然成為區(qū)域性的七夕祭活動(dòng)。

除此之外,日本也有地方在七夕期間裝飾五顏六色的竹子,甚至融入祈雨、驅(qū)蟲(chóng)等傳統(tǒng)祭祀活動(dòng)。而且,現(xiàn)代要素也逐漸滲入七夕祭。比如東京迪士尼樂(lè)園已經(jīng)連續(xù)10年在7月1日至7日舉行為期7天的七夕祭。從7月1日開(kāi)始,裝扮成牛郎的米奇和裝扮成織女的米妮就乘坐人力車(chē)深入到游客中間,并與游客合影留念。

與此相對(duì),七夕雖發(fā)源于中國(guó),似乎并未守住這傳統(tǒng)的節(jié)日。在某些地方至今還保留著盛大的慶祝活動(dòng),如河北省藁城市黃莊,將7月7日作為紀(jì)念牛郎織女的廟會(huì)日,并上演戲劇。河北鹿泉地區(qū)的報(bào)讀山寨內(nèi)興建有供奉牛郎織女星的寺廟和連心亭。另外,浙江溫嶺石塘箬山東山村也有以孩子為中心的七夕“小人節(jié)”。但是,從全國(guó)范圍來(lái)看,并沒(méi)有日本那樣大規(guī)模的慶祝活動(dòng),且慶祝七夕的形式越來(lái)越少,逐漸淪為所謂的“情人節(jié)”。中國(guó)的七夕節(jié)不被重視的原因,可從如下幾個(gè)方面來(lái)考慮:

(1)民眾并未真正理解七夕節(jié)的真諦和內(nèi)涵。人們更多的是知道牛郎織女的戀愛(ài)傳說(shuō),并不熟悉乞巧習(xí)俗。另外,隨著時(shí)代的進(jìn)步與觀念的發(fā)展,女工對(duì)于現(xiàn)代女性來(lái)說(shuō),已經(jīng)逐步退出歷史舞臺(tái),與實(shí)際生活關(guān)系不大,因此對(duì)于“乞巧”并未有強(qiáng)烈的愿望。

(2)日本七夕有短冊(cè)竹、驅(qū)睡魔等豐富多彩的祭祀活動(dòng),方便簡(jiǎn)單,個(gè)人及一般家庭都能表達(dá)自身的祈愿。而在中國(guó),七夕當(dāng)日只有葡萄樹(shù)下聽(tīng)囈語(yǔ),遙望星空,暢想牛郎織女的愛(ài)情傳說(shuō)這一種方式了。而城市中少有葡萄藤,人們漸漸無(wú)法領(lǐng)略七夕的美妙了。若再不采取行動(dòng),這個(gè)美麗的節(jié)日極有可能消失在人們的視野。

(3)政府或者民間,對(duì)于守護(hù)民俗文化的力度還不夠。日本的七夕文化是伴隨著現(xiàn)代商業(yè)的崛起而興盛起來(lái)的,而新的七夕文化又加速了日本現(xiàn)代商業(yè)的興盛和繁榮。日本地方政府為發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì),也不遺余力地推動(dòng)七夕文化的醞釀和傳播。我國(guó)七夕文化更加源遠(yuǎn)流長(zhǎng),也應(yīng)在現(xiàn)代社會(huì)的土壤中,孕育出新的花朵。

綜上所述,七夕雖源于中國(guó),并最初在中國(guó)形成節(jié)日,但由于各種原因,七夕文化并未很好地融入現(xiàn)代社會(huì)。民俗可以說(shuō)是一個(gè)民族文化的根本,無(wú)民俗,則無(wú)傳統(tǒng),則無(wú)民族文化。民俗的傳承是民族文化持續(xù)悠久不可或缺的存在。傳統(tǒng)的民俗文化即使是在現(xiàn)代社會(huì)也具有重要的價(jià)值,起著重要的作用。習(xí)近平總書(shū)記在《關(guān)于建設(shè)社會(huì)主義文化強(qiáng)國(guó)》重要講話中提到:“一個(gè)國(guó)家、一個(gè)名族的強(qiáng)盛,總是以文化興盛為支撐的。沒(méi)有文明的繼承和發(fā)展,沒(méi)有文化的弘揚(yáng)和繁榮,就沒(méi)有中國(guó)夢(mèng)的實(shí)現(xiàn)。”在總書(shū)記構(gòu)建的中國(guó)夢(mèng)當(dāng)中,文化儼然成為及其重要的一部分,甚至是根基。而當(dāng)今中國(guó),以七夕為代表的傳統(tǒng)文化并未給予足夠的重視,若失去傳統(tǒng)文化,則失去了民族成長(zhǎng)的文化記憶,甚至?xí)ッ褡逦幕旧怼R虼耍呦ξ幕療o(wú)論是對(duì)于構(gòu)筑民族精神,還是增加市場(chǎng)活力,都起著重要的作用,應(yīng)引起足夠的重視。近年來(lái),七夕也逐漸受到人們的關(guān)注,但是多局限于“情人節(jié)”的范疇,七夕文化的內(nèi)涵并未完全開(kāi)發(fā)出來(lái)。為振興傳統(tǒng)文化,應(yīng)與現(xiàn)代商業(yè)有機(jī)結(jié)合,將傳統(tǒng)的祭祀活動(dòng)融入現(xiàn)代精神中去,才能為廣大群眾所接納,才能構(gòu)筑屬于我們自己的“中國(guó)夢(mèng)”。

注釋?zhuān)?/p>

1.祝賀彩球,仿效端午節(jié)的香荷包,作為七夕或慶典儀式的飾物,以來(lái)開(kāi)從中散落五彩繽紛的紙片或彩帶,并飛出鴿子來(lái)。

[1][日]鈴木堂三,年中行事辭典.角川書(shū)店(日),1978

[2][日]內(nèi)藤湖南著,日本文化史研究.商務(wù)印書(shū)館,1997.

[3]畢雪飛,七夕文化在日本的傳承和發(fā)展,日本學(xué)刊,2007,第六期

[4]秦穎,張莉.《中日“七夕”習(xí)俗比較——從原始形態(tài),衍生過(guò)程到文化內(nèi)涵》.貴州民族學(xué)院學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2007(1).

[5]陳建勤.《民俗視野 中日文化得融合與沖突》.華東師范大學(xué),2006.

[6]成利軍,馬玲玲.《從維護(hù)我過(guò)傳統(tǒng)節(jié)日文化的角度看情人節(jié)和七夕節(jié)》.2007(2),.

[7]馬興國(guó).《中日兩國(guó)歲時(shí)習(xí)俗比較研究》,1955.

[8]坂本太郎.《風(fēng)俗辭典》東京堂出版,1976.

[9]若月紫藍(lán).《東京年中行事》東洋文庫(kù) 平凡社,2003.

李漫琪(1987.6- ),女,漢,碩士研究生,長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院,研究方向:日本文學(xué)與文化。