廈門峰會助“金磚”行穩致遠

雷墨

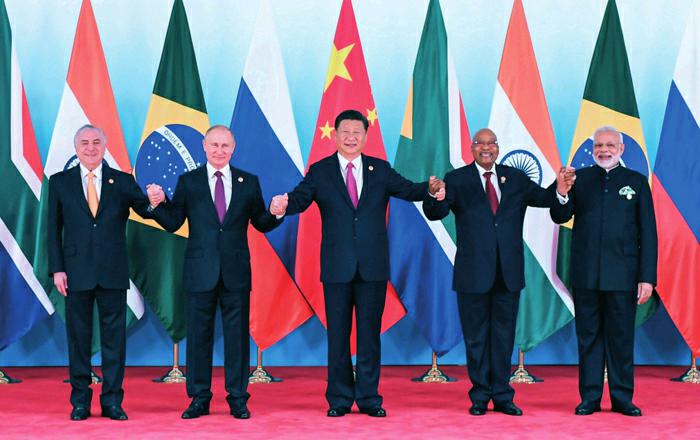

9月3日至5日,金磚國家領導人第九次會晤在中國廈門舉行。這次峰會的主題是“深化金磚伙伴關系,開辟更加光明未來”。這個會議主題可謂對金磚廈門峰會使命的經典詮釋,那就是如何讓金磚合作行穩致遠。從會后發布的“廈門宣言”可以看出,這次峰會涉及議題廣泛,取得了豐碩成果,為“開辟金磚國家團結合作的第二個‘金色十年”打下了堅實基礎。歷史或許會證明,這次峰會可能成為金磚合作進程中具有承上啟下意義的重要會議。

砥礪前行

這次金磚廈門峰會召開前夕,“金磚國家”(BRICS)這個詞匯的首創者、前高盛經濟學家吉姆·奧尼爾在媒體撰文稱,如果中國經濟穩步發展,金磚國家經濟規模將在2035年超過G7(七國集團)。奧尼爾在文中提到一個細節:采訪他的記者所提的問題,不再只是聚焦金磚五國的現狀,關注這個五國聯盟未來命運的比以往高許多。這個細節反映出,國際社會對金磚機制的印象,已經不再是“首字母組合”,而是不容忽視的國家集團。

奧尼爾2001年創造“金磚國家”這個概念的主要依據,是巴西、俄羅斯、印度、中國這幾個新興市場國家在經濟發展潛力上的共性,以及由此所造成的世界經濟格局的變化。但嚴格地說,金磚機制并不是由奧尼爾“創造”出來的。在這個概念提出之前,已經存在準機制化的“RIC”(俄羅斯、印度、中國)合作安排,以及“IBSA”(印度、巴西、南非)合作框架。也就是說,金磚機制的誕生是順勢而為,而且有合作基礎。

但回顧金磚機制歷史可以發現,其發展道路上并非一片金色陽光。如果說金磚機制的誕生是順勢而為,那么它的發展則是砥礪前行。2001年至2008年,金磚國家都保持了強勁的經濟增長態勢(見表格一)。但從2009年開始,多數金磚國家經濟出現大幅波動,2011年以后,除了印度維持較為強勁增長,其他金磚國家經濟均出現不同程度下滑,俄羅斯和巴西還出現連續兩年負增長(見表格二)。

金磚國家起初因經濟表現搶眼而受矚目,后來卻因經濟出現疲弱而遭到質疑。這些國家都屬于典型的外向型經濟體,對世界經濟波動比較敏感。中國與印度出口的強項是制造業和服務業,俄羅斯、巴西和南非主要依賴能源、礦產與大宗商品出口。在2008年全球金融危機的沖擊下,這樣的經濟發展模式使增長難以為繼。國際上出現“金磚褪色”的聲音,主要原因也在于此。

2006年6月,巴西、俄羅斯、印度、中國四國外長首次會晤,金磚機制初現雛形。2009年6月,首次金磚國家領導人峰會在俄羅斯葉卡捷琳堡召開,標志著金磚機制正式成立。

金磚機制并沒有如某些西方學者所預測的那樣淪為“清談館”,而是務實合作并逐步機制化。2011年金磚三亞峰會吸收南非加入,在新興市場國家中的代表性得到擴充。2014年金磚福塔萊薩峰會宣布成立新發展銀行,建立應急儲備基金,金磚合作在機制化方面邁出關鍵性步伐。

2015年金磚烏法峰會,五國領導人推動制定《金磚國家經濟伙伴戰略》,勾畫出2020年前金磚國家經濟、貿易、投資合作路線圖,同時也為金磚機制的內部整合指明了方向。有數據顯示,2006年至2016年這十年間,金磚國家經濟總量在世界占比從12%上升到23%,貿易總額占比從11%上升到16%,對外投資占比從7%上升到12%。由此可見,盡管金磚國家個體上經濟表現有差異,但其作為一個整體在國際經濟格局中明顯保持上升趨勢。

行穩致遠

“我們愿同各方一道努力,把以往成果和共識落實好,讓現有機制運行好,共同把握新工業革命帶來的歷史機遇,積極探索務實合作新領域新方式,拉緊聯系紐帶,讓金磚合作機制行穩致遠。”這是習近平主席在金磚國家領導人廈門會晤大范圍會議上的講話。作為這次峰會的東道國,中國也在以實際行動踐行承諾。比如,這次峰會上中國承諾,設立首期5億元人民幣的金磚國家經濟技術合作交流計劃,向新開發銀行項目準備基金出資400萬美元。

中國如何作為,是金磚機制能否行穩致遠的關鍵因素之一。目前中國在金磚國家GDP總額中占比約2/3,也是金磚合作事實上的引領者。根據相關數據,2006年至2016年,金磚國家在全球GDP中占比增加約11個百分點,其中中國增加了9.4個百分點,印度增加1.2個百分點,巴西、俄羅斯、南非三國總額占比下降了約0.6個百分點。2006年至2015年,中國對其他金磚國家的直接投資增長了6.5倍,是金磚國家間投資的主導力量。

當然,金磚機制的發展不是中國的“獨角戲”,合作能夠產生并得以深化,有著更為深刻的背景。在某些學者看來,金磚國家在國際上的自我定位,以及都被排斥在國際治理體系之外的現實,是它們能走到一起的首要前提。巴西瓦加斯基金會學者奧利弗·施廷克爾認為,把金磚國家四個創始成員國凝聚在一起的關鍵因素,是這些國家都有全球雄心,“它們應該在國際上扮演重要角色,不是因為它們做了什么,而是因為它們是什么。”

金磚廈門峰會期間,習近平主席在多個場合提到,金磚國家要推進全球經濟治理改革,提高新興市場國家和發展中國家代表性和發言權。這既是金磚國家的訴求,也是金磚合作的粘合劑。印度智庫“觀察者基金會”學者薩米爾·薩蘭認為,金磚國家都明白,現有全球治理體系,使它們難以發揮應有的影響力,但單個國家無力推動重大變革。“它們認識到必須聯合起來,強行推動建立一個更具包容性的治理機制,這是催生金磚機制的一個根本性動力。”

這次金磚峰會,五個成員國就經貿合作達成了一系列共識,并制定了相應的行動計劃。今年,金磚國家舉行了首次安全事務高級代表會議和外長正式會晤,把金磚合作拓展到安全、外交領域。“務實合作是金磚合作的根基”,機制化是推動合作的保證。薩米爾·薩蘭強調,金磚合作要進一步發展,必須把焦點放在對每個成員國都重要的關鍵領域,并持續推動機制化建設。endprint

國際組織要有持久的活力和凝聚力,不能忽視身份構建這個問題。習近平主席說:“加強我們五國人文交流,讓伙伴關系理念扎根人民心中,是一項值得長期投入的工作。這項工作做好了,將使金磚合作永葆活力。”廣泛的人文交流、密集的互動合作,對身份構建能起到潛移默化的作用。金磚國家對新興市場國家身份認同度越牢固,它們對變革西方主導的國際治理體系的共識就越強。

中國提出“金磚+”模式,是這次峰會的一大亮點。王毅外長表示,金磚國家不是封閉的俱樂部,金磚合作的影響也遠遠超出五國范疇。他指出,“金磚+”的宗旨是加強金磚國家同其他新興市場和發展中國家的對話合作,推動建立更為廣泛的伙伴關系,促進更大范圍的共同發展繁榮。這一模式,寫進了《新興市場國家與發展中國家對話會主席聲明》,是中國在金磚機制發展中發揮議程設置作用的體現。

道阻且長

9月5日,習近平在新興市場國家與發展中國家對話會上發言時指出,世界經濟進入新舊動能加速轉換的關鍵期,各方圍繞利益、規則的博弈日益激烈,新興市場國家和發展中國家所處的外部環境更加復雜嚴峻。習近平這番話,指出了金磚國家未來所面臨挑戰的時代背景。一方面,金磚國家有著深化合作的動機和動力,但與此同時,嚴峻的現實也預示著金磚合作不會一帆風順。

就金磚國家合作本身來說,任何合作從紙上藍圖到現實落地,或多或少都會遇到障礙。比如,這些年金磚國家在促進貿易開放、投資便利化方面,進行了密集的磋商,也達成了眾多協議。但在具體實踐中,仍面臨不少看不見的壁壘。2016年,金磚國家外貿在世界占比16%,但相互間貿易僅占各自對外貿易總額的5%。對外投資在世界占比12%,但相互間投資僅占5.7%。金磚國家間經貿聯系不夠緊密,是潛在的增長點,無疑也是需要克服的難點。

某些金磚國家的戰略取向變化,是更微妙且更難克服的障礙。在這一點上表現最為明顯的是印度。中俄印三國本是金磚核心國家,建立“金磚銀行”的理念,就是由印度前總理辛格提出的。美國喬治城大學教授拉切爾·薩爾茲曼,在最近的文章中,分析了莫迪就任總理以來,印度戰略取向的變化。她認為,莫迪任內印度與中國的關系事實上呈下滑趨勢,反而是與美國的合作達到了前所未有的水平。而莫迪的對俄外交,“優先性”也遠不如其前任。這些都是金磚合作的潛在阻力。

金磚合作能否行穩致遠,很大程度上取決于其能否,以及在多大程度上推動目前西方主導的國際治理體系的變革。因為金磚國家沒有意愿,也不可能建立一套獨立于西方的治理體系。但正如美國著名學者約翰·伊肯伯里所說,西方的這個體制有個特點,那就是加入容易,但顛覆很難。它有很強的融合力,但也有強勢的排斥力,體制的日常運作有“復制現狀”功能。導致的結果就是,非西方國家長期徘徊在體制邊緣。制度慣性,是金磚國家面臨的又一難題。

“天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣;不為,則易者亦難矣。”習近平在新興市場國家與發展中國家對話會上說的這句話,可謂意味深長。“道阻且長,行則將至”,金磚國家砥礪前行、行穩致遠,需要這樣的政治魄力。endprint