他為“中國(guó)天眼”織就世界最大索網(wǎng)

李國(guó)君+鄧卉+方亮

“我國(guó)500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡工程索網(wǎng)制造和安裝工程近日順利完成,這意味著該工程在關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)了突破。”這是2015年2月新華社權(quán)威報(bào)道。

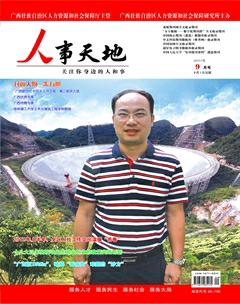

位于貴州省黔南州平塘縣的500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡(簡(jiǎn)稱(chēng)FAST工程,譽(yù)為“中國(guó)天眼”)是目前世界最大單口徑射電望遠(yuǎn)鏡,2011年開(kāi)始建設(shè),定于2016年建成,建成后成為世界級(jí)射電天文研究中心。索網(wǎng)制造與安裝工程是“中國(guó)天眼”工程的主要技術(shù)難點(diǎn)之一,既是目前世界上跨度最大、精度最高的索網(wǎng)結(jié)構(gòu),也是世界上第一個(gè)采用變位工作方式的索網(wǎng)體系,工程的關(guān)鍵指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域的規(guī)范要求,在世界范圍內(nèi)沒(méi)有可借鑒的經(jīng)驗(yàn)或資料。同時(shí),索網(wǎng)總重量約1300噸,由于場(chǎng)地條件限制,全部索結(jié)構(gòu)須在高空中進(jìn)行拼裝。“中國(guó)天眼”工程建造單位國(guó)家天文臺(tái)面向全國(guó)尋求能完成這項(xiàng)“國(guó)字號(hào)”工程的能工巧匠,廣西柳州歐維姆機(jī)械股份有限公司接住“索網(wǎng)繡球”,并由一位廣西工程師憑著超人的想象力、敢創(chuàng)一流的毅力,帶領(lǐng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)成功完成了這個(gè)“不可能的任務(wù)”。他,就是歐維姆機(jī)械股份有限公司原副總工程師、現(xiàn)桂林理工大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院教授級(jí)高級(jí)工程師朱萬(wàn)旭。

中國(guó)人有信心建造“中國(guó)天眼”

1931年,美國(guó)無(wú)線(xiàn)電工程師央斯基在研究長(zhǎng)途電訊干擾時(shí)偶然發(fā)現(xiàn)存在來(lái)自銀河中心方向的宇宙無(wú)線(xiàn)電波,由此開(kāi)創(chuàng)了射電天文學(xué)。

“射電”是比紅外線(xiàn)頻率還要低的電磁波段,射電望遠(yuǎn)鏡與接收衛(wèi)星信號(hào)的天線(xiàn)鍋一樣,通過(guò)鍋的反射聚焦把幾平方米至幾千平方米的信號(hào)聚攏到一個(gè)點(diǎn),天文學(xué)家就能接收到射電電波。為了提高射電望遠(yuǎn)鏡的精度,天文學(xué)家利用多個(gè)天線(xiàn)鍋對(duì)準(zhǔn)同一目標(biāo),通過(guò)比對(duì)信號(hào)算出更精確的信號(hào)位置,但是想接收到更微弱的射電電波,就必須把天線(xiàn)鍋造得更大。

1993年?yáng)|京召開(kāi)的國(guó)際無(wú)線(xiàn)電科學(xué)聯(lián)盟大會(huì)上,包括中國(guó)在內(nèi)的十國(guó)天文學(xué)家提出建造新一代射電“大望遠(yuǎn)鏡”,中國(guó)建造500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡工程“中國(guó)天眼”的動(dòng)機(jī)肇始于此。

“中國(guó)天眼”之前,世界上有兩個(gè)超大射電天線(xiàn)鍋,一個(gè)是德國(guó)100米直徑的“埃菲爾斯伯格”望遠(yuǎn)鏡,一個(gè)是美國(guó)300米直徑的“阿雷西博”望遠(yuǎn)鏡。中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái)射電部首席科學(xué)家李菂說(shuō),在“中國(guó)天眼”項(xiàng)目建成之前,美國(guó)的“阿雷西博”是世界最大望遠(yuǎn)鏡。“中國(guó)天眼”項(xiàng)目的出發(fā)點(diǎn)就是要比“阿雷西博”更加靈敏,500米半徑球面由4400多面主動(dòng)反射單元構(gòu)成,因此,“中國(guó)天眼”的靈敏度可達(dá)“阿雷西博”的2倍,巡天速度是“阿雷西博”的10倍。中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái)“中國(guó)天眼”工程首席科學(xué)家、總工程師南仁東說(shuō),宇宙空間混雜各種輻射,遙遠(yuǎn)的信號(hào)像雷聲中的蟬鳴,沒(méi)有超級(jí)靈敏的耳朵就分辨不出來(lái)。

1994年底,原北京天文臺(tái)(現(xiàn)中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái))牽頭國(guó)內(nèi)20所院校提出“喀斯特工程”,擬從中國(guó)西南無(wú)數(shù)個(gè)喀斯特地貌的凹坑中,選出一個(gè)來(lái)建大望遠(yuǎn)鏡。最終,貴州省黔南州平塘縣克度鎮(zhèn)金科村的一個(gè)圓形洼地——大窩凼被選中。“中國(guó)天眼”工程2007年底正式立項(xiàng),2011年3月正式開(kāi)工,建設(shè)周期5年半,2016年9月初步投入使用。

“中國(guó)天眼”的設(shè)計(jì)目標(biāo),是把覆蓋30個(gè)足球場(chǎng)的信號(hào)聚集在藥片大小的空間里,才有可能監(jiān)聽(tīng)到宇宙中微弱的射電信號(hào)。500米的結(jié)構(gòu),要實(shí)現(xiàn)毫米級(jí)精度,是天文學(xué)家從未做過(guò)的。比起目前領(lǐng)先的“埃菲爾斯伯格”望遠(yuǎn)鏡,“中國(guó)天眼”的靈敏度將提高10倍。這意味著,遠(yuǎn)在百億光年外的射電信號(hào),“中國(guó)天眼”也有可能聽(tīng)到。南仁東說(shuō):“月亮上打手機(jī),‘中國(guó)天眼也能聽(tīng)得一清二楚。”

在工程設(shè)計(jì)方案中,“中國(guó)天眼”的框架、索網(wǎng)、接收器等每一部分的位移都要控制在毫米級(jí),“中國(guó)天眼”才能正常工作。其中的關(guān)鍵一環(huán),就是索網(wǎng)——“中國(guó)天眼”的天線(xiàn)鍋,這個(gè)鍋在工作時(shí)會(huì)不斷變形,聯(lián)系著邊框以及2000多個(gè)天坑地表面上的小電機(jī),整個(gè)變形過(guò)程,由激光定位系統(tǒng)校準(zhǔn)。

“中國(guó)天眼”的鋼索網(wǎng)很重,拉扯十分頻繁,因此需要超高的耐疲勞強(qiáng)度。我國(guó)大型工程包括斜拉橋上的鋼索,其強(qiáng)度都是200兆帕、200萬(wàn)次彎曲的,但“中國(guó)天眼”對(duì)索網(wǎng)要求更高、建設(shè)難度極大,國(guó)內(nèi)多個(gè)知名研究院所、工廠幾經(jīng)試驗(yàn),均不能達(dá)到國(guó)家天文臺(tái)的設(shè)計(jì)要求。

2年前,國(guó)家天文臺(tái)副總工程師在南寧參加會(huì)議期間偶遇廣西柳州歐維姆機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“歐維姆公司”)總工程師龍躍,雙方談起此事,歐維姆公司樂(lè)意一試,先由一批技術(shù)骨干研發(fā),但進(jìn)展不大,公司分管技術(shù)研發(fā)的副總工程師朱萬(wàn)旭,這位從清華大學(xué)取得碩士學(xué)位后,直接回桂參加工作的廣西玉林人得知情況毅然扛起這“燙手重?fù)?dān)”,他的理由是:“中國(guó)人有信心建造‘中國(guó)天眼。”

朱萬(wàn)旭長(zhǎng)期從事錨固結(jié)構(gòu)研究工作,潛心研究錨固機(jī)理,并采取理論分析、有限元計(jì)算與試驗(yàn)相結(jié)合方法對(duì)錨具進(jìn)行計(jì)算和優(yōu)化,改進(jìn)和完善了我國(guó)預(yù)應(yīng)力錨固體系,解決了國(guó)產(chǎn)錨具錨固效率系數(shù)不穩(wěn)定的難題,為核電站和超低溫儲(chǔ)罐工程應(yīng)用國(guó)產(chǎn)化錨具打下基礎(chǔ);研究拉索錨固單元的耐疲勞設(shè)計(jì),使得鋼絞線(xiàn)拉索系統(tǒng)的疲勞性能滿(mǎn)足國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。2011年,他主持完成“GJ鋼絞線(xiàn)整束擠壓拉索體系”,獲廣西科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)(排名第二);2014年,參與完成“現(xiàn)代預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用”獲國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)(排名第七)。憑著自己掌握的尖端技術(shù)基礎(chǔ),讓朱萬(wàn)旭敢于挑起“中國(guó)天眼”索網(wǎng)重?fù)?dān),帶著新組建的科研團(tuán)隊(duì)與國(guó)家天文臺(tái)密切協(xié)作,強(qiáng)力攻關(guān)。

“中國(guó)天眼”索網(wǎng)是世界上跨度最大、精度最高的索網(wǎng)結(jié)構(gòu),也是世界上第一個(gè)采用變位工作方式的索網(wǎng)體系,其反射面面積約30個(gè)足球場(chǎng)大,技術(shù)難度不言而喻,需要攻克的技術(shù)難題貫穿索網(wǎng)的設(shè)計(jì)、制造及安裝全過(guò)程,其關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題主要包括:超大跨度索網(wǎng)安裝方案設(shè)計(jì)、超高疲勞性能鋼索結(jié)構(gòu)研制、超高精度索結(jié)構(gòu)制造工藝等。如,主索索段控制精度必須達(dá)到1毫米以?xún)?nèi),主索節(jié)點(diǎn)的位置精度須達(dá)到5毫米。整個(gè)索網(wǎng)共6670根主索、2225個(gè)主索節(jié)點(diǎn)及相同數(shù)量的下拉索。僅以高應(yīng)力幅鋼索研制為例,“中國(guó)天眼”工程對(duì)拉索疲勞性能的要求相當(dāng)于規(guī)范規(guī)定值的2倍,國(guó)內(nèi)外均沒(méi)有可借鑒的經(jīng)驗(yàn)或資料作為參考。索網(wǎng)的研制工作經(jīng)歷了“失敗—認(rèn)識(shí)—修改—完善”過(guò)程,前后歷時(shí)一年半時(shí)間,最終,歐維姆公司完成技術(shù)攻關(guān),實(shí)現(xiàn)索疲勞問(wèn)題的系統(tǒng)解決方案、主索網(wǎng)精度控制工藝及方法、剛性與柔性自適應(yīng)配合問(wèn)題等三大自主創(chuàng)新,發(fā)明了冷鑄擠壓復(fù)合錨固技術(shù)、高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力鋼絲與鋼絞線(xiàn)組合制索技術(shù)等高新技術(shù),研發(fā)出符合要求的新的鋼索材料、包裹材料和制造工藝,凸顯四個(gè)特點(diǎn):世界跨度最大、精度最高;工程用拉索可承受應(yīng)力幅比國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)高2倍;首創(chuàng)反射面自適應(yīng)連接機(jī)構(gòu);在同行業(yè)率先創(chuàng)建索類(lèi)制品信息化管理系統(tǒng)。endprint

索網(wǎng)項(xiàng)目的成功研發(fā),使“中國(guó)天眼”工程避免采用造價(jià)高達(dá)6億多元的日本碳纖維拉索,為國(guó)家節(jié)約至少4.8億元成本,使得歐維姆公司獲得“中國(guó)天眼”工程索網(wǎng)制造與安裝的合同,成為廣西唯一參與“中國(guó)天眼”這個(gè)國(guó)家重大科學(xué)工程的單位,并最終獲得中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái)(業(yè)主)及北京市建筑工程研究院有限公司(駐場(chǎng)監(jiān)造)的高度肯定。

索網(wǎng)項(xiàng)目成功解決了FAST建造的關(guān)鍵技術(shù)難題,使得我國(guó)射電天文研究領(lǐng)域具有了世界領(lǐng)先的觀測(cè)設(shè)備;形成12項(xiàng)自主創(chuàng)新性的專(zhuān)利成果,其中發(fā)明專(zhuān)利7項(xiàng),取得成果已在國(guó)際專(zhuān)家評(píng)審會(huì)上得到國(guó)外專(zhuān)家組的認(rèn)可,除成功應(yīng)用于“中國(guó)天眼”工程,這些成果對(duì)我國(guó)索結(jié)構(gòu)工程領(lǐng)域的研發(fā)及制造能力起到了巨大的提升作用,也將應(yīng)用到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的其他領(lǐng)域,已先后在開(kāi)原市濱水新城2號(hào)橋、新疆伊犁皮里青河橋、印度STAR BAZZR斜拉橋等工程上得到應(yīng)用,經(jīng)濟(jì)效益顯著。同時(shí),經(jīng)過(guò)一定的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化或變更,索網(wǎng)工藝可以廣泛應(yīng)用于公路、鐵路和市政等索類(lèi)工程。

“中國(guó)天眼”的主要目標(biāo)是探測(cè)宇宙中的遙遠(yuǎn)信號(hào)和物質(zhì),實(shí)現(xiàn)對(duì)宇宙物質(zhì)成分和演化歷史最基本的理解,也可被用于探測(cè)地外文明和生物。李菂說(shuō),“中國(guó)天眼”是中國(guó)很難得的具有世界領(lǐng)先技術(shù)指標(biāo)、又有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科學(xué)大設(shè)備。

朱萬(wàn)旭回憶“中國(guó)天眼”索網(wǎng)研制和建設(shè)過(guò)程,感慨地說(shuō):“有志者事竟成,我們團(tuán)隊(duì)歷盡艱辛終于建成500米索網(wǎng),我心里松了一口氣,也對(duì)這個(gè)大家伙充滿(mǎn)期待,希望它能早日有重大發(fā)現(xiàn),那時(shí)候就真正驕傲了。”

朱萬(wàn)旭參與“500m口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡超大空間結(jié)構(gòu)工程創(chuàng)新與實(shí)踐”項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和施工研究,攻克“中國(guó)天眼”500MPa超高疲勞應(yīng)力幅拉索系統(tǒng)難題,獲得2015年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)特等獎(jiǎng)(排名第三)、2016年北京市科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)(排名第三),2016年獲廣西技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)(排名第一)。朱萬(wàn)旭對(duì)預(yù)應(yīng)力錨具和拉索工程實(shí)踐認(rèn)識(shí)更加深刻,先后獲30項(xiàng)相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利授權(quán),并積極參與我國(guó)相關(guān)規(guī)范制訂,主編了JT/T 850-2013《擠壓錨固鋼絞線(xiàn)拉索》。

廣西技術(shù)“托起”世界最長(zhǎng)跨海大橋——港珠澳大橋

“它就是現(xiàn)代世界七大奇跡之一。”這是英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》對(duì)一橋飛架三地的港珠澳大橋的最高致敬。而在這座橋的建設(shè)過(guò)程中,朱萬(wàn)旭帶領(lǐng)他的團(tuán)隊(duì)再度施展了超級(jí)技術(shù)——

港珠澳大橋是連接香港、珠海和澳門(mén)三地的特大型橋梁隧道結(jié)合工程,橫跨珠江口伶仃洋海域,全長(zhǎng)55公里,大橋集橋、島、隧道于一體,不僅是世界上最長(zhǎng)的跨海大橋工程,也是中國(guó)建設(shè)史上里程最長(zhǎng)、投資最多、施工難度最大的跨海橋梁項(xiàng)目。

港珠澳大橋項(xiàng)目研究始于2004年,2005年基本確定工程方案,西岸著陸點(diǎn)為珠海拱北和澳門(mén)明珠,東岸著陸點(diǎn)為香港大嶼山西北的散石灣。大橋的海中橋梁線(xiàn)路長(zhǎng),工程量浩大,水域臺(tái)風(fēng)頻發(fā),涌浪大,施工環(huán)境惡劣,安全風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)保壓力極大;橋區(qū)的航線(xiàn)多、船行密度大,建設(shè)條件復(fù)雜,需穿越環(huán)境敏感區(qū)(中華白海豚保護(hù)區(qū)),環(huán)保要求高;海洋環(huán)境腐蝕性強(qiáng),橋梁耐久性要求高,設(shè)計(jì)使用壽命為120年。為縮短海上作業(yè)時(shí)間,減少對(duì)環(huán)境影響,提高作業(yè)工效,確保工程質(zhì)量和結(jié)構(gòu)耐久性,大橋的建設(shè)選擇“大型化、工廠化、標(biāo)準(zhǔn)化、裝配化”施工方案。

橋梁墩臺(tái)是大橋承受上部結(jié)構(gòu)傳來(lái)的豎向荷載及水平荷載的主要結(jié)構(gòu)構(gòu)件。

根據(jù)港珠澳大橋施工方案,港珠澳大橋非通航孔橋梁墩臺(tái)采用預(yù)制承臺(tái)及墩身節(jié)段拼裝工藝,必須使用大直徑預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)螺紋鋼筋生產(chǎn)及其連接錨固體系,而國(guó)內(nèi)尚不具備軋制大直徑的預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)螺紋鋼筋工藝技術(shù)和裝備。

“我們要讓廣西技術(shù)‘托起世界最長(zhǎng)跨海大橋——港珠澳大橋。”朱萬(wàn)旭向歐維姆公司立下錚錚誓言,他帶領(lǐng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)歷經(jīng)兩年的艱苦攻關(guān),終于研制成功大直徑預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)螺紋鋼筋及其生產(chǎn)方法,非通航孔橋深水區(qū)下部結(jié)構(gòu)的墩身利用75毫米大直徑預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)螺紋鋼筋錨固體系+剪力鍵將預(yù)制橋墩各節(jié)段連接為整體,這是目前國(guó)際上所使用的直徑最大的預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)螺紋鋼筋連接錨固體系,螺紋鋼筋設(shè)計(jì)抗拉強(qiáng)度達(dá)到1030兆帕以上,2012年根據(jù)國(guó)家工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的檢驗(yàn)結(jié)果,高強(qiáng)螺紋鋼筋主要性能參數(shù)各指標(biāo)均優(yōu)于國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品,達(dá)到國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品要求。

產(chǎn)品研發(fā)成功后,歐維姆公司配合中國(guó)交通二航局等施工單位,在海上完成橋墩1∶1預(yù)制承臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)工藝試驗(yàn),進(jìn)行了高強(qiáng)度螺紋鋼筋錨固體系在承臺(tái)預(yù)埋、承臺(tái)吊裝、墩身節(jié)段拼裝、鋼筋張拉、孔道灌漿等工序工藝試驗(yàn),并最終獲得港珠澳大橋主體工程橋梁工程合同,這是該體系在國(guó)內(nèi)的首次運(yùn)用,打破了國(guó)外大直徑預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)螺紋鋼筋及其錨固體系的壟斷,也填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)大直徑預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)螺紋鋼筋及其錨固體系的空白。

由此,歐維姆公司負(fù)責(zé)完成港珠澳大橋主體工程中CB04和CB03兩個(gè)標(biāo)段44座橋墩共105個(gè)節(jié)段墩身預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)螺紋鋼筋的對(duì)接、張拉及壓漿施工。

“港珠澳大橋的橋墩,每座有幾十米高,分成3截,而歐維姆公司研發(fā)的高強(qiáng)大尺寸預(yù)應(yīng)力螺紋鋼棒穿插其中,把3截橋墩像糖葫蘆連一起。”歐維姆公司總工程師龍躍說(shuō),實(shí)際上,這根“糖葫蘆竹簽”并不簡(jiǎn)單,港珠澳大橋的壽命要求為120年,跨海大橋的橋墩不僅要面對(duì)海風(fēng)海浪的沖擊,當(dāng)車(chē)輛駛過(guò)橋面時(shí),也會(huì)將力傳遞給橋梁、橋墩。而超強(qiáng)預(yù)應(yīng)力鋼棒就是要承受沖擊、維護(hù)橋梁結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定,就像“定海神針”穩(wěn)穩(wěn)地將橋墩拼接起來(lái)。這項(xiàng)在全國(guó)首創(chuàng)的技術(shù),滿(mǎn)足了港珠澳大橋工程要求的120年壽命。

歷時(shí)7年多的建設(shè),2016年9月港珠澳大橋主體工程中的橋梁工程全線(xiàn)貫通,2017年7月7日,港珠澳大橋海底隧道正式貫通,這也意味著全球最長(zhǎng)的跨海大橋——港珠澳大橋?qū)崿F(xiàn)了主體工程全線(xiàn)貫通,今年年底將具備通車(chē)條件。

在產(chǎn)學(xué)研結(jié)合中攀登新的科學(xué)高峰

2015年,朱萬(wàn)旭來(lái)到桂林理工大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院執(zhí)教,他想在“象牙塔”中靜心思考,為研發(fā)新的工程設(shè)計(jì)與施工方式找到創(chuàng)新的突破口,并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研的深度融合。

朱萬(wàn)旭說(shuō):“從清華到歐維姆,我在施工工地奔忙了20年,如今想回到學(xué)校,一邊傳道授業(yè),一邊總結(jié)多年的工作經(jīng)驗(yàn),思考新的科研方向。”

2017年6月,在桂林理工大學(xué)的大力支持下,朱萬(wàn)旭帶領(lǐng)科研團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立漢西鳴科技有限責(zé)任公司,主攻拉索預(yù)應(yīng)力錨具智能監(jiān)控方向,這是一項(xiàng)前景廣闊的新技術(shù),就是要在拉索、索網(wǎng)上安裝“神經(jīng)系統(tǒng)”,感知結(jié)構(gòu)的受力壽命,更有效地管養(yǎng)大型索網(wǎng)設(shè)備。

目前,朱萬(wàn)旭帶領(lǐng)的科研團(tuán)隊(duì)參加第六屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽廣西賽區(qū)暨2017年廣西創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,以初賽組第一名的成績(jī)獲得該組別唯一的一等獎(jiǎng)。他指導(dǎo)本科生、研究生組隊(duì)參加“全國(guó)大學(xué)生科技創(chuàng)新大賽”獲得廣西金獎(jiǎng),將代表廣西參加全國(guó)決賽。

近年來(lái),廣西大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,采取一系列政策措施,推動(dòng)科技改革發(fā)展。朱萬(wàn)旭說(shuō):“廣西人社廳、科技廳出臺(tái)各種配套政策,使各類(lèi)人才創(chuàng)業(yè)有機(jī)會(huì)、干事有平臺(tái)、發(fā)展有希望,我們科技人員更有信心為廣西的經(jīng)濟(jì)提速貢獻(xiàn)智慧和力量。”endprint