高水平放大掛縣強農富民工程實施效應

本刊記者/阮慶文

高水平放大掛縣強農富民工程實施效應

本刊記者/阮慶文

2017年是全面落實“十三五”規劃的關鍵一年,是農業供給側結構性改革的深化之年,也是掛縣強農富民工程實施的第九年。工程實施以來,通過省級財政資金專項扶持,用政府購買服務的方式,引導農業科研教學推廣單位與對接縣(市、區)深度合作,推動農科教結合、產學研協作,加快農業科技成果,特別是自主知識產權的農業科技成果轉化應用,為農業供給側結構性改革、農民增收致富提供有力的科技支撐。

一、科學謀劃,調優供需對接

依據上年度項目實施效益分析,今年,省里對掛縣單位與對接縣(市、區)做出部分優化調整,新增鎮江市丹徒區,南京市六合區、高淳區,泰州市高港區,鹽城市亭湖區5個對接縣(市、區),總數增加到56個。南京農業大學、江蘇大學、金陵科技學院、省農科院、省家禽所、省蠶種所、連云港市農科院、鹽城市農科院等單位通過增加、互換等形式調整對接縣(市、區)。各單位制定完善政策措施,激勵科技人員扎根一線創業創新;各對接縣(市、區)組織和動員當地農技推廣部門和新型農業經營主體等多方參與,營造全省聯動、協同推進的良好氛圍。南京農業大學今年新增灌南縣為項目對接縣,經過調研協商,確定設施葡萄高效栽培和稻米立體種養兩大主攻方向,在灌南縣新安鎮于營村、張店鎮馬臺村分別建設200畝示范基地,幫助4個專業合作社、1家農業企業發展設施葡萄栽培和稻田綜合種養,并通過舉辦“品葡萄、賽龍蝦”特色活動,大大激發了從業者的創業創新熱情,提升了產業檔次和效益,葡萄、龍蝦已成為灌南縣農業產業結構調整的新名片。鹽城市農科院今年新增亭湖區為項目對接縣(市、區),該院迅速落實項目負責人,與亭湖區農委聯合組織專家團隊,奔赴亭湖區黃尖、鹽東、南洋、新興和便倉5個鎮進行項目對接。專家團隊深入田間大棚等“第一現場”,制定具體實施對接內容。在鹽東鎮新沖村落實與鹽城市軍杰辣椒專業合作社的合作;在便倉鎮思源村萌果先森家庭農場集成示范歐亞種葡萄避雨栽培、控產提質、綠色防控關鍵技術等。今年該院在亭湖區項目實施的兩大主攻方向為“一帶與一路”方案,“一帶”即指南洋、新興、便倉三個鄉鎮以發展生態果園建設為主,構建亭湖區果園觀光采摘生態旅游經濟帶;“一路”即指鹽黃路連接的黃尖、鹽東兩個鄉鎮以蔬菜高效栽培為輔,打造綠色果蔬特色產業。

二、精準發力,項目推陳出新

根據各對接縣(市、區)實際,各掛縣單位幫助制定完善產業發展規劃,將科技服務覆蓋到對接縣(市、區)所有主導產業上下游各環節。各單位自主或聯合其他單位與每個對接縣(市、區)共同確定兩大主攻方向,每一主攻方向確定一個項目,組成團隊項目化運作。與地方聯合成立項目工作組,掛縣單位負責人和農業部門主要負責人為雙組長,統籌協調各項工作。揚州大學專門制定《“科技掛縣強農富民工程”實施辦法》,成立“掛縣強農富民工程”領導小組,明確科技處作為項目的組織協調部門,精心遴選具有豐富經驗的專家,組建了3個專家團隊,合理制定項目實施方案和各掛鉤村特色主導產業發展規劃,建立學校、縣、鄉、村和特色產業生產、經營戶間的通訊聯系網絡和實時溝通機制,保障各項工作順利開展。徐州農科所堅持“一條主線兩個主攻方向”,即以現代農業新品種、新模式及高效栽培技術示范推廣為主線,以高效經濟作物和優質稻麥產業為兩個主攻方向,挑選業務能力強、樂于奉獻的科技人員組成駐村工作組和科技主攻方向專家組,項目實施層層推進。淮安市農科院今年著力開展“布谷鳥”科技服務行動,內引外聯為對接村引進香豬養殖、中藥材種植、彩色水稻等項目,與農戶簽訂協議,承諾“產前有指導、產中有規范、產后能回收”。沿江地區農科所發揮項目協同優勢,邀請省農科院、省農委專家及種業公司、加工企業在海門市開展鮮食玉米自主創新品種推廣,形成“品種-種業-生產-加工-銷售”的完整科企合作平臺。揚州職業大學與揚州(高郵)國家農業科技園共建研發中心,聘請院士團隊、江蘇大學、國家信息農業工程中心的專家,集聚項目研發資源,對接服務高郵市現代農業。南京林業大學指導阜寧縣羊寨鎮打造林果觀光特色小鎮,三產融合促發展。各單位今年根據項目對接縣調整情況,深入調研,找準對接產業經營主體和技術主攻方向,一批種養結合、農旅結合等高效復合型項目有望為工程再增亮色。

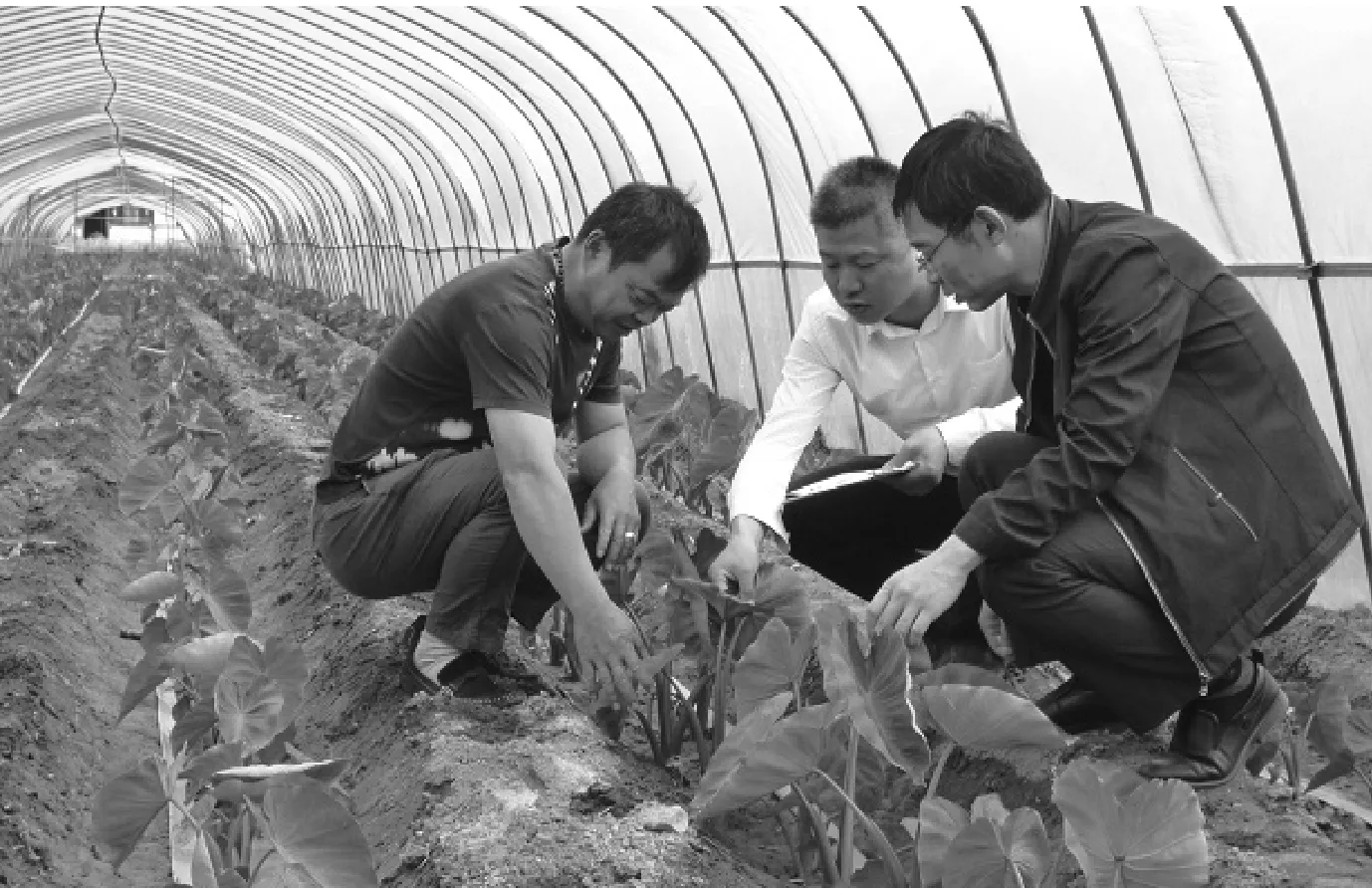

三、聚焦示范,服務別具一格

各掛縣單位依托新型農業經營主體,每一主攻方向遴選30個以上新型農業經營主體作為科技示范戶,與對接縣(市、區)共建1個“五統一”村級規范化農業科技服務示范站、1個科技示范村、1個科技示范鎮,每名駐村(企)專家,至少對接1個農民專業合作社或家庭農場,組織3場以上的集中觀摩培訓,通過建立科技示范基地、專家駐村蹲點指導、掛鉤農業新型經營主體等方式,為農戶提供最新農業科技成果。省農技推廣總站、里下河地區農科所、武進水稻所、常熟農科所等單位在水稻生長各關鍵期,緊密聯系示范戶,全程跟進指導,推廣了南粳9108、揚粳805、武運粳80、武育粳35、常優4號等一批新優品種,關鍵技術措施到位,優質高產形勢看好,稻田養蝦、養鴨等項目推廣增效明顯,反響強烈。淮陰工學院、南通科技職業學院、江蘇農林職業技術學院、蘇州農業職業技術學院、江蘇大學、徐州生物工程職業技術學院等學校的掛縣團隊積極組織師生在暑期進村舉辦培訓,入戶開展指導。江蘇農牧科技學院堅持“脫產駐村200天”的工作要求,駐村教師巡守在濱海、姜堰、高港區的對接養殖場,防治問診服務頗受好評。鹽城市農科院自實施“掛縣強農富民工程”項目以來,為16個對接服務村農戶幫辦領辦了56個農民合作社、32個家庭農場和6個對接服務企業,農戶平均入社入場率近70%,合作社社員人均收入比非社員高出20%以上。各單位激勵引導專家通過“農技耘”手機APP開展線上服務,為全省17.8萬用戶提供“全天候、保姆式”農技信息服務,把指尖上的互動轉化為新技術、新模式、新產品、新問題的互聯互通,僅南京農業大學李剛華教授一人,就在線答復用戶提問逾300條。聚焦農業結構調整,整合科技信息資源,省農科院、省農技推廣總站、省畜牧總站、省家禽所等單位精心匯編主推科技成果、種養業結構調整案例近500個,協同完成畜禽品種庫等專項建設,通過農技耘全面發布。□