聚焦富民:讓長期落后地區和群體富裕起來

陳雯+高金龍+吳加偉

不忘初心,馳而不息,消除貧困,實現共同富裕,也是社會主義的本質要求。2016年11月,江蘇省委書記李強在中共江蘇省第十二屆委員會第十三次黨代會所做《聚力創新聚焦富民高水平全面建成小康社會》的報告,成為指導江蘇“十三五”發展的綱領性文件。[1]居民收入與企業利潤、財政收入三者共稱聚焦富民的“三個口袋”。[2]本文結合江蘇地區之間與城鄉之間的居民收入差異,認為江蘇的聚焦富民在于讓全省不同地區共同邁入全面小康乃至更好水平的富裕階段,要聚焦江蘇的落后地區和貧困群體,幫助他們有能力、有機會、有途徑富裕起來。

一、長期落后貧困的區域和群體

1.區域差異未見收斂,落后區域有固化態勢

江蘇是一個地區差異比較大的省份。雖然近年來全省范圍內的居民收入差異逐年縮小。其中,縣域尺度城的鎮居民人均可支配收入基尼系數由2010年的0.1646降至2015年的0.1581,而同期農村居民人均收入基尼系數由0.1415降至0.1356,富裕板塊有向北推移的趨勢。但是,城鄉居民收入“南高北低”的梯度差異依然存在,2010年蘇南地區城鎮居民人均可支配收入均高于22000元,而蘇北地區絕大部分縣區城鎮居民人均收入均不足18000元,低于同期全國平均水平(19109元);農村居民人均純收入既有南北差異(蘇南蘇中高于蘇北),也存在東西差異(蘇錫常地區高于寧鎮揚,南通、鹽城高于淮安、宿遷)。2015年,蘇北地區全部26個縣市區中有54%的城鎮居民人均可支配收入在全省平均的中低收入水平(24632元)以下,而農村居民人居可支配收入僅有東臺高于全省平均(16257元),其他各縣市均低于全省平均水平。

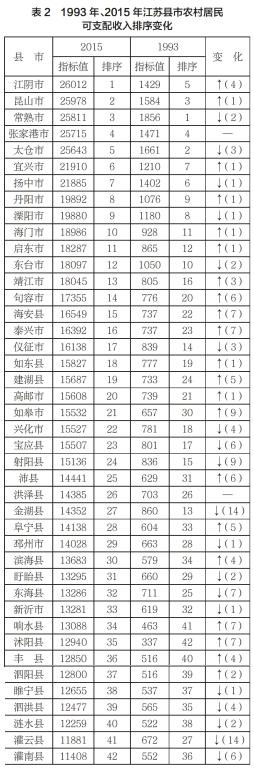

比較了2008年和2015年江蘇分縣市城鎮居民可支配收入,各縣市排序變化很小,呈現較為穩定和固化的結構。而1993年與2015年江蘇分縣市農村居民可支配收入排序比較可以發現,句容、海安、泰興、如皋、沛縣、響水、沭陽等縣市上升5個以上的位次。位次上升較快的縣市,或依托大城市發展現代農業、生態經濟以及房地產經濟,如句容等;或依托沿江沿海開發帶動區域經濟快速發展,如泰興、如皋、響水等;或以“淘寶+農產品加工”等農村新經濟發展帶動致富,如沭陽等。可以說上述縣市因地制宜,發展路徑各具特色和代表性。但是,金湖、灌云等蘇北縣市農村居民收入位次下降10個以上。更值得注意的是,GDP的增長并未帶來居民收入的上升,綜合分縣市地區生產總值與城鎮居民收入排序變化比較,可以發現邳州、新沂、寶應、阜寧等蘇北縣市雖然GDP排序明顯上升,但其在城鄉居民收入排序上沒有相應位次變化,甚至有的蘇北縣市(如新沂等)城鄉居民收入排序反而出現下降。

2.城鄉收入差異持續拉大

改革開放以來,江蘇省城鄉居民收入穩步增長,城鎮居民人均可支配收入從1978年的288元增長至2015年的37173元,年均增長超過14%;同期,農村居民人均純收入由155元增至16257元,年均增長13%。農村的人均收入由1978年的不到城市的54%,到2015年的44%。城鎮居民家庭人均收入增長表現為中高收入群體的增加,而農村居民家庭人均收入則以低收入群體減少為主要特征。但是,伴隨城鎮化的農民進城,最后留在農村的“剩余”人群致富渠道和收入提升可能更加困難。[3]

二、江蘇省“聚焦富民”的關鍵癥結

落后地區的增收難度。落后地區的經濟增收難,從表象看是在于投資強度弱。江蘇省的固定資產投資在區域上主要集中在蘇南經濟發達地區,市域內則主要集中在中心城區。2015年,蘇南五市集中了全省48.4%的固定資產投資,13個地級設區市的中心城區占比更是高達60.3%,優質資源在蘇南發達地區及主要中心城市高度集聚,在一定程度上加劇了縣市及城鄉間的收入不均衡。雖然,近年為促進蘇北發展,也在鼓勵招商引資,但是收效甚微。有觀點認為,主要是因為資本不太看好這些地區,或者流向蘇北地區的資本質量不夠好。

為什么蘇北吸引投資的能力比較弱?除了自身的資源環境承載力約束和規模集聚效應弱外,接近市場的機會少也是一個重要原因。蘇北的交通條件滯后,蘇北大部分縣市的路網密度較低。數據顯示,沿江縣市單位國土面積內的公路里程均在1.7公里以上,而蘇北地區則大多在1.5公里以下,蘇北地區有超過1/3的縣市等級公路密度不足1.2公里。鐵路運輸更甚,無論從現狀還是規劃,蘇南地區鐵路線密度均高于蘇北。截至目前,全省60個主要鐵路站點中有32個位于蘇南地區,而蘇中和蘇北僅分別有11個和17個。而且,在信息傳輸方面,蘇南地區互聯網寬帶接入用戶與年末總戶數之比為1.09,而蘇北地區只有0.41,網絡信息傳輸差異巨大。

公共服務配套的不均衡,也非常不利于優秀人才流動,拉大了蘇北與蘇南地區在創新和參與市場競爭等方面的差距。據不完全統計,全省98家三級以上醫院中有65家位于蘇南五市,蘇中三市有15家,而蘇北五市僅18家;而且,這些醫院幾乎全部布局在城市的中心城區,優質醫療資源集中態勢十分明顯。類似地,教育資源分布同樣存在南北與城鄉雙重差異,蘇南和蘇中地區教育質量明顯高于蘇北;而在市域內部,中心城區的教育資源明顯優于郊區。諸如此類的公共服務配套的滯后,加劇蘇北地區在創新資源和能力方面的差距,陷入低水平發展的惡性循環,從而加大了致富難度。

人流交往不便,信息不暢,使蘇北喪失了許多獲取市場信息的機會;同時,也導致蘇北地區學習能力比較弱,找不到符合自身條件的發展道路,而僅限于低水平模仿蘇南傳統發展模式,即便明確了生態經濟的方向,也不清楚實施路徑和可操作措施。endprint

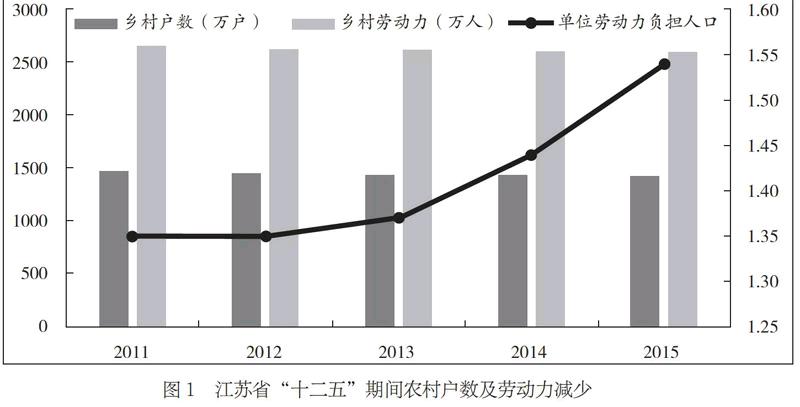

農民增收困難重重。隨著城市化發展,留守農民增收更加困難。“十二五”期間,全省鄉村戶數減少37.5萬戶,勞動力減少51.9萬人;相應地,平均每個農村勞動力負擔人口也由2011年的1.35增加到2015年的1.54,農村60歲以上老齡人口比重由2010年的19.68%增至2015年的24.46%,市、鎮、村之間老齡化分異程度日益明顯(老齡人口比重分別為15.53%、17.82%、24.46%)。而且,留守農民的教育程度更低,截至2015年11月1日,全省6歲以上居民中仍有近4萬人不識字或識很少字(文盲),其中鄉村人口占比超過50%。另據蘇北五市低收入農戶重點調查資料,低收入農戶的整體文化素質偏低,限制了其擇業領域和就業能力,在信息獲取機會和能力兩方面的不足,成為鄉村留守農民致富的最大難題。鄉村的日益凋零,使農村轉型和農民致富難度加大,也使得小城鎮生存和發展步履維艱。

如果鄉村的致富道路,簡單沿用“無工不富”的發展模式,勢必讓大量鄉村走入鄉鎮企業過剩生產、環境污染等不良循環之中。[4]而且現有外部環境和內部條件也不適合以大規模推進鄉村工業化,這種模式不可持續。當前比較通用的是鼓勵城市工商資本下鄉,這種方式雖然能夠在短期內改變鄉村面貌,給予農民一定收入,但還是會陷入“資本賺大錢、農民原地踏步”的圈套中,農民能夠獲得學習和發展的機會仍然很少,無法從根本上解決農民致富難的問題。

鄉村作為“鄉愁”載體仍將長期存在,鄉村農民不可能全部都靠城市化來支付;而且隨著城市產業大量去產能,以及向存量和精明增長轉型,大規模建設需求減少,農民工在城市中也日益艱難。因此,尋求以鄉村在地化的致富途徑勢在必行。

三、江蘇省“聚焦富民”的路徑創新

讓落后地區富起來:創造接近市場的公平性機會。對于相對落后區域和廣大鄉村地區而言,對外交通與信息聯系是創業致富的主要瓶頸。因此,通過財政支持,完善落后地區交通通信設施網絡,是重要措施。[5]完善基層信息通信設施,可嘗試通過適當補貼,擴大居民家庭互聯網接入率,搭建信息交流(虛擬)平臺,實現信息的及時搜集與共享,拓寬蘇北和農村地區居民獲取信息渠道,增加進入市場參與競爭的機會。

通過信息交流與反饋,落后地區可以及時發掘市場熱點,尋找適合自身、科學有效的發展路徑,重點是吸引優秀人才回鄉創業,增加低收入群體學習機會,提高其進入市場并參與競爭的能力,擺脫低水平模仿的路徑依賴。

此外,也要適度發展交通基礎設施,使農產品能夠盡可能短的時間參與市場流通,使農村居民能夠在盡量短的可達范圍內享受城鎮同等的公共服務,使專業化、高素質人才的服務半徑盡可能延伸。

對于部分生態敏感的限制開發區域,交通基礎設施的建設同時要兼顧生態環境保護,確保道路交通不破壞原有生態安全格局和人文景觀,盡可能依照原有生態景觀進行建設(比如,進入陳莊的道路要盡可能保護兩側自然人文景觀)。

讓貧困農民富起來:知識農村的培訓。低收入群體的主體能動性是致富的關鍵,主體的專業知識和技能水平直接關乎其在市場活動中的參與程度。而廣大農村地區居民教育水平和文化程度的先天不足,成為全面小康木桶的最短板。因此,要擺脫貧困現狀,盡早致富奔小康,需要引入先進的生產和經營理念,通過專業培訓和繼續教育,改變村民傳統觀念,提高村民的學習能力。結合村民接近實踐的優勢,根據村民個體的主觀意愿和專業(技能)基礎,因材施教、因地制宜,整合不同個體的個性化優勢,最大化群體市場競爭力。

同時,鄉村與村民知識教育的內容必須有針對性、實用性。比較實用的課程包括有機農業自然有機堆肥、自然農法的微生物和營養液培育、多樣性農地耕種、自然農業解說導覽、餐館和民宿的經營管理、生態調查與導覽,等等。

此外,保留現有的村莊人居、人群以及農業發展空間,是活化鄉村經濟細胞單元的重要基礎。鄉村原有的人與土地的擁屬關系、親朋好友的鄰里關系以及由建筑、人和周邊環境形成的人文氣息,可以幫助村莊增強社區的韌性,促進其可持續發展。

參考文獻

[1]王天琦.聚焦富民 讓百姓“口袋”更加充實[J].唯實,2016(12).

[2]徐康寧.富民優先關鍵要做實“三個口袋”[J].群眾,2017(1).

[3]藍紹敏.打好“聚力創新、聚焦富民”助攻仗[J].唯實,2017(3).

[4]王東榮.起步中的希望——上海郊區第三產業的興起[J].上海農村經濟,2016(2).

[5]洪銀興.工業和城市反哺農業、農村的路徑研究——長三角地區實踐的理論思考[J].經濟研究,2007(8).

[6]鄒薇、張芬.農村地區收入差異與人力資本積累[J].中國社會科學,2006(3).

〔本文系中國科學院科技服務網絡計劃(STS計劃)“長江三角洲鄉村轉型發展與清潔水環境建設”資助項目成果〕

(作者單位:中國科學院南京地理與湖泊研究所)

責任編輯:高 莉endprint