淺析舒曼鋼琴套曲《蝴蝶》的創作特征

劉曉雨

(山東藝術學院,山東 濟南 250014)

淺析舒曼鋼琴套曲《蝴蝶》的創作特征

劉曉雨

(山東藝術學院,山東 濟南 250014)

舒曼的鋼琴套曲在舒曼鋼琴創作中占有較為顯著的地位,本文以《蝴蝶》這首鋼琴套曲為例,通過分析這首套曲的創作體裁和創作手法這兩個方面,進而使讀者了解這首作品的創作特征。

舒曼;鋼琴套曲;《蝴蝶》;創作特征

羅伯特·亞歷山大·舒曼(Robert Alexander Schumann,1810-1856)是十九世紀中期德國優秀的作曲家、鋼琴家、音樂評論家。舒曼創作的體裁形式多樣,如交響樂、協奏曲等,但鋼琴作品卻是舒曼創作中最為重要的一部分,尤其是鋼琴套曲成為了十九世紀浪漫主義音樂體裁上的一大亮點。

一、創作形式

舒曼在1829年創作了作品《蝴蝶》,于1831年正式出版,這是一首由12個音樂鮮明、短小精湛的小曲組成的標題性鋼琴套曲。這首鋼琴套曲并不是描寫蝴蝶的作品,而是受湘·保羅·李赫特小說假面舞會的情節有感而寫,就如舒曼自己所說:“告訴大家盡快閱讀湘·保羅·李赫特的小說《妄自尊大的時期》,因為《蝴蝶》想要成為《假面舞會》的音樂象征。”

舒曼《蝴蝶》這首鋼琴作品是套曲的體裁形式,由十二首鋼琴小品組成,“套曲”一詞是從希臘文Kyklos譯來,含義是“圓周”、“集團”,是一種由若干在曲式結構上各自獨立、音樂性質上互相對比的部分組合而成的特殊曲式。套曲的體裁形式易于和變奏曲曲式混淆,雖然與變奏曲曲式近似卻有實質性的不同,變奏曲雖然每個變奏結構完整,但單獨演奏其中的一個變奏是不可能的,這樣打破了變奏曲式完整性。但套曲卻與之相反各個樂章雖然結構完整卻可以單獨演奏,《蝴蝶》這首套曲中的十二首小曲就可以單獨演奏,并且舒曼的套曲則常常以文學性構思的題材將各個小品組合。《蝴蝶》這首鋼琴套曲就是舒曼受小說情節的影響而寫,由此創作了具有象征性的標題音樂,并將這12首小曲都標注了小標題,分別是:化裝舞會、瓦爾特、布爾特、假面、維娜、布爾特之舞、交換假面、招供、急忙、卸妝、匆忙、終場與踏上歸途的兄弟們。舒曼將不同音樂形象的小品,組合在一起,又表現了統一的構思,完美的展現了套曲這一題材形式。

二、創作手法的分析

舒曼《蝴蝶》這首鋼琴套曲創作手法多樣,將12首不同結構,不同調性,不同速度的小品組合在一起,織體精煉但和聲變化豐富,這些12首小品結構的變化,表現了這首標題性音樂的多樣性,使標題性音樂的內容更加豐富鮮明,以下是筆者對這12首小品的創作手法分析:

(一)引子的調性是D大調的,以四三拍的單句形式出現,以Moderato中速的速度將樂曲拉開了序幕,展現了舞會即將開始的場景,并且最后一個音終止在了A上,這是D大調的屬音,和后面第一首第一小節的A音相互呼應,由此十分巧妙的引出了第一首樂曲。

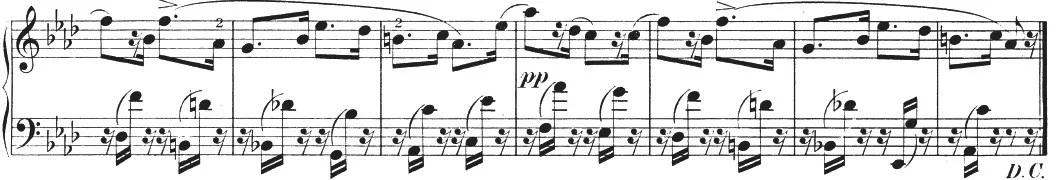

(二)第一首化裝舞會,此小品是四三拍,調性為D大調樂曲,是一首單二部曲式,但樂曲的織體卻非常豐富,首先出現八度音階式的四次模進,通過八度的旋律線條的上下起伏,將主題的旋律表現出來,并且配合左手圓舞曲的伴奏音型,展現了舞會輕松歡快的氛圍(見譜例1)。其次第二小節上出現了離調和旋一六級上的屬七和旋,又由最初的D大調到第9小節時轉為了降A大調,出現了短暫的離調,在9到12小節又出現了一些變化音,這種大小調頻繁的變化使音樂的色彩表現更為豐富,體現了浪漫主義的特征。

譜例1:

(三)第二首瓦爾特,主要調性為降E大調,以四二拍的單一部曲式出現,一開始通過雙手向上并行的琶音和向下的左右手交替八度進行,在通過樂曲速度的提示急板Prestissmo,推動了旋律線條的發展,生動的表現出年輕小伙穿過舞會大廳的場景。后面此曲又變為了降A大調,并且把右手的附點和左手的空拍巧妙的結合在一起(見譜例2),使旋律線條更加多變,展現出了舞會大廳中滑稽古怪的氛圍。

譜例2:

(四)第三首布爾特,調性為升f小調,在11小節時進入了A大調,此時旋律比原來變得更加明亮,到了19小節時又回到了升f小調,此時需要注意的是到了19小節時右手的主題旋律先進行,左手以慢兩小節的形式出現主題旋律,同樣的主題旋律錯開拍子前后的相互進行,由此卡農的形式出現(見譜例3)。此小品以四三拍單三部曲式出現,這首小品的節奏以四分音符的節奏型為主,并全篇使用了八度的音型,且開始每個八度加了重拍,打破了原有三拍子的韻律,表現出了一種進行曲的風格,描繪出布爾特堅強、務實的人物形象。

譜例3:

(五)第四首假面,以八三拍單三部曲式出現,速度為Presto急板。調性為A大調,到了17小節后變為了升f小調,最后又終止在了A大調上,并且在第二部分(17-33小節)的時候調性轉換頻繁,出現了從#g—#c—#f—b—e—#f的過程,這些調性的變化豐富了和聲的織體,使旋律的音響效果更為多變。而且這一首小品和上一首小品有一些共性,都是以八度的形式作為主題旋律,并且都是在A大調和升f小調中轉換,但表現出的音樂形象卻相反,一個堅實有力,一個靈動輕巧,而節奏起了很大的作用,此小品多運用附點和切分的節奏型,又配合三拍子的節奏,推動了旋律線條的發展,仿佛看到美麗的女士跳舞轉身的畫面。

(六)第五首維娜,這是一首降B大調的小品,以四二拍單二部的曲式出現,是以中板的速度出現,此小品雖然有多個聲部一起進行,但以三個聲部的旋律出現為主,第一個聲部節奏型主要以前八后十六和大附點的形式為主,而剩下的聲部節奏型主要由二八的節奏形式構成,第一個聲部將主旋律呈現出來,旋律多以二度極進為主,配合節奏型的進行展現出柔美綿長的旋律音,低聲部長音低沉卻如歌,配以中聲部的重復雙音,襯托著高聲部旋律的進行(見譜例4),將少女維娜溫婉典雅的形象展現出來,到了9至18小節,轉為了g小調,sf和旋的加入使與之前柔美的音樂形象發生了變化,好似維娜和瓦爾特在一見如故的訴說,到了19小節再現部的時候調性又回到了降B大調,但旋律單一的形式變為了八度的形式,使和聲效果更佳豐富,音樂形象展現更為鮮明。

譜例4:

(七)第六首布爾特之舞,以四三拍回旋曲的形式出現,回旋曲式是在音樂創作中運用最廣泛和極具特色的一種曲式,由超過五個部分的段落所構成,分為主題和插部,而此小品是最為典型的回旋曲式,由重復三次的主部與兩個不同結構和性質的插部構成。主部調性以d小調為主,分別是在:1-8小節,17-27小節,32-38小節出現,主部主題的旋律以切分音和旋式的結構配以八度模進的形式表現出來,并且將和旋重音落在了第三拍上,而且開始主部主題出現的時候力度都是由sf一f遞增,到了最后力度變為由sf一ff遞增,由此將主部主題布爾特剛強的音樂形象表現出來。值得一提的是作者將三次出現主部主題的結尾都稍作了細微的調整,使音樂形象表現更為細膩。插部出現分別是:9-16小節,28-31小節,插部的調性變為了A大調和F大調,此時音樂情緒更為明快,通過主部與插部的結合,形象的將小說中的舞步和舞會喧嘩的場景表現出來。

(八)第七首交換假面,以八三拍單一部曲式出現,開始1-8小節的引子為f小調,引子后四小節的旋律是前四小節旋律高八度的體現,并且引子這出現了音樂術語semplice(單純的),使開頭引子旋律聽起來較為平和,到了主題9-24小節時轉為了降A大調,此時三個聲部的節奏型貫穿主題的始終,尤其是低聲部琶音形式襯托著高聲部旋律的發展,使抒情迷人的音樂中體現出主人公對幸福的渴望。

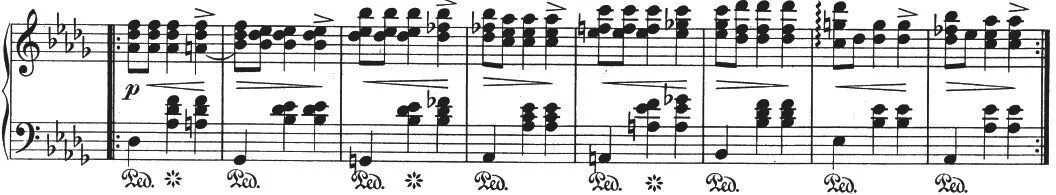

(九)第八首招供,調性為降D大調,經歷了由升c小調到降D大調,到同主音小調降b小調,最后轉入降D大調的過程。此小品以四三拍的再現二部曲式出現,進行以和旋的形式為主,一開始明朗熱情的升C小調伴隨著強有力的和旋出現,展現了舞會的熱鬧,和前面第七首優美柔和的小品形成強烈的反差。到了第九小節,音樂情緒發生變化,調性轉為了降D大調,和旋的力度由ff轉為p,并且在和旋的第三拍上加入了重音,形成了瑪祖卡的節奏,將圓舞曲輕快的感覺展現出來,音樂的情緒變得更為靈動活潑(見譜例5)。

譜例5:

(十)第九首急忙,以四三拍單二部曲式出現,速度是Prestissimo急板,調性為降b小調,此小品經歷了兩次轉調,分別為降D大調和降A大調,這是一首四聲部的小品,是用模仿復調的形式寫成,一開始右手持續十六分音符的走動,配合左手重復出現降b小調的根音,將兄弟二人換衣服的匆忙場景表現出來,到了主題的部分變為了以雙音級進的形式出現,并且由一開始的連奏改為了斷奏,主題音調在四個聲部里穿梭,營造出瓦爾特知道維娜喜歡他時的歡欣氛圍(見譜例6)。

譜例6:

(十一)第十首卸妝,這是一首有引子和結尾的單二部曲式。引子為C大調八三拍,一開始主和旋與屬七和旋交替使用,然后音程以跳音的形式級進進行,左手的旋律以八度和音階的形式進行(見譜例7),這里出現的和旋和音程借鑒了第八首和第九首主題音調的感覺,起到了音樂之間的承上啟下。到了17-24小節的時候,調性變為了G大調,這時的節奏也變為了四三拍,力度也由pp轉化為FF,強有力的和旋進行和前后的音樂表現形成了有力的對比,將布爾特出現的場景展現出來,到了18小節以后音樂情緒變為了夢幻的三聲部的圓舞曲形式,和聲伴隨右手主旋律左手分解和弦的形式不斷變化,到了69-72小節時音樂情緒由mf-ff,這里的旋律與第八段的旋律相似,到了73小節樂曲又變為了p,這首小品通過力度的音樂變化,使音樂情緒的變化也變得明顯。

譜例7:

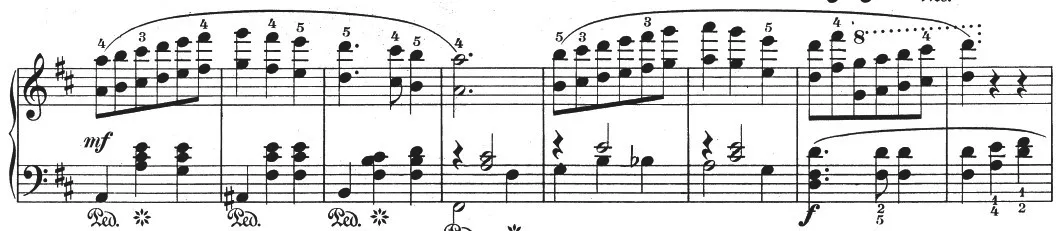

(十二)第十一首匆忙,這首小品是整首套曲中最長的一首,也是節奏型最為變化復雜的一首。是一首四三拍再現復三部曲式,調性為降D大調,樂曲一開始1-3小節的序為波蘭舞曲的節奏,將重音放到了第一拍,又出現漸強的音樂符號,將舞會的氛圍烘托了起來,到了A部4-31小節時,節奏形式變得豐富起來,以前八后十六和四十六的節奏型為主,并且加入了短倚音和在22小節出現的交叉式切分節奏形式,為輕盈的圓舞曲形式增添了一絲俏皮,將全新的主題展現出來。到了B部32-47小節,這時音樂主題又發生了變換,右手分解八度和左手切分節奏的組合,將原本歡快的舞曲變成了柔美朦朧的舞曲,這一段中也出現了八度倚音的形式,配以左手切分的節奏的形式,使整體柔美的B部中增添了一絲活潑的感覺,也為引出歡快的的再現A部48-67作了鋪墊(見譜例8)。

譜例8:

(十三)第十二首終場與踏上歸途的兄弟們,這首小品是一首D大調的有尾聲的復二部曲式,拍子經歷了由四三拍,到四二拍,再到四三拍的過程。作者一開始旋律以和旋和雙音的形式有力的進行,這里的旋律借鑒了德國民謠《老祖父之舞》的主題,展現了莊嚴的舞會場景,到了24小節時,第一首主題的旋律出現,而左手則是以《老祖父之舞》的主題進行,以復調的形式將兩個主題共同展現出來(見譜例9),從而使和聲表現更為豐富,這種結合將瓦爾特贏得愛情勝利的音樂形象完美的表現出來,在最后作者又通過,出現的六次A音,擬作鐘聲,將音樂的旋律與作品的文學性巧妙的結合在一起,告知舞會即將結束。

譜例9:

三、結語

通過分析舒曼《蝴蝶》的音樂特征,我們可以看出這首作品多用于描寫舞會三拍子的節拍寫成,曲式形式多樣,和聲變化豐富,旋律進行多使用于3到4個聲部的進行,由此展現出了十二首小曲豐富的樂思和鮮明的音樂形象。

[1]巴琴斯卡婭.舒曼傳[M].音樂出版社,1957.

[2]于潤洋.西方音樂通史[M].上海音樂出版社,2013.

[3]但昭義.但昭義鋼琴教育文論[M].上海音樂出版,2011.

[4]吳祖強.曲式與作品分析[M].人民音樂出版社,2003.

[5]賀力.舒曼鋼琴曲《蝴蝶》的浪漫主義特征[J].大舞臺,2012,06.

[6]萬春.舒曼鋼琴曲《蝴蝶》的音樂特征與演奏技法分析[J]西南農業大學學報(社會科學版)2012,12.