秋分滋陰,潤肺,御寒護胃

文|崔霞(北京中醫藥大學第三附屬醫院兒科主任、主任醫師) 編輯|覃靜

秋分滋陰,潤肺,御寒護胃

文|崔霞(北京中醫藥大學第三附屬醫院兒科主任、主任醫師) 編輯|覃靜

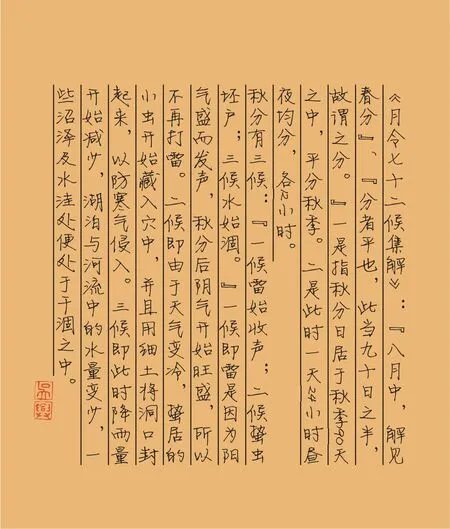

秋分的由來

秋分為每年的 9 月 23 日前后,太陽到達黃經 180°時開始,陽光直射赤道,晝夜等長。《春秋繁露·陰陽出入上下篇》云:“秋分者,陰陽相半也,故晝夜均而寒暑平。”此時人們在養生中也應本著陰陽平衡的規律,使機體保持“陰平陽秘”。

秋分有哪些講究?

白露早,寒露遲,秋分種麥正當時

漢末崔寔在《四民月令》中寫到:“凡種大、小麥,得白露節,可種薄田;秋分,種中田;后十日,種美田。”可見,秋分是收獲的大好時節。同時,秋季降溫快的特點又使秋收、秋耕、秋種的“三秋”大忙顯得格外緊張,如“秋分只怕雷電閃,多來米價貴如何”,此時農民要及時搶收秋收作物,免遭早霜凍和連陰雨的危害。還要適時早播冬作物,為來年豐產奠定基礎。

秋分到,蛋兒俏

在每年秋分那一天,被稱為“中國習俗”的“豎蛋”游戲盛行,大家會選擇一個光滑勻稱、剛生下四五天的新鮮雞蛋,輕手輕腳地在桌子上把它豎起來。

吃秋菜,煮湯圓

嶺南地區,昔日逢秋分那天,全村人都去采摘秋菜,—種野莧菜,又稱之為秋碧蒿,采回的秋菜一般與魚片“滾湯”,名曰“秋湯”。有順口溜道:“秋湯灌臟,洗滌肝腸。闔家老少,平安健康。”在南京則流行吃桂花鴨,用普通的鹽水鴨,以桂花鹵入味。秋分當天除了秋菜,湯圓也是農民必吃的,他們還會把不用包餡的湯圓煮好,用細竹杈扦著置于室外田邊地坎,免得雀子來破壞莊稼,“粘雀子嘴”就由此而來。

秋分過后怎么吃?

滋陰潤燥,宜清補

秋分之后,雨水漸少,秋燥便成了中秋到晚秋的主要氣候,且以“涼燥”為主。飲食養生的重點則為“滋陰潤燥”,多吃一些清潤、溫潤的食物,如白鴨肉、芝麻、核桃、百合、鮮山藥、藕、荸薺、秋梨等清補柔潤之品。

秋分時節要“少辛多酸”,但還是可以適當吃一些辛味、甘潤或具有降肺氣功效的果蔬,特別是白蘿卜、胡蘿卜。多吃蘿卜,可以有效地緩解喉部不適,止咳化痰。秋分容易腸胃不適,食物的轉變可削弱腸胃的功能,讓細菌有機可乘,引起腸胃疾病,而蘿卜可以促進腸胃的蠕動,對食物進行完整的消化,還能增加食欲,避免秋季食欲不振的問題。

藥粥健脾又補氣

初秋時節,不少地方仍濕熱交蒸,加之寶寶脾常不足,脾胃未發育完善,容易導致脾胃虛弱,使抵抗力下降。如果清晨能喝些以糯米或粳米熬制的粥,對身體很有好處,如:栗子粥可健脾益氣,補腎強身;甘蔗粥可解熱潤燥,滋養生津;玉竹粥、沙參粥、黃精粥等也是不錯的選擇。

忌過補、搶秋膘

秋分過后,氣溫降低,人們的食欲開始增加,于是就有了“搶秋膘”的習俗,補償夏季虧空、儲備脂肪,迎接冬天到來。但是,搶秋膘仍要有度,忌過補,忌無病進補,忌慕名進補。有的家長給孩子吃價格高昂的補品來增強抵抗力,提高智力,這種做法既增加了家庭開支,又加重了寶寶的脾胃負擔,容易導致積滯、肥胖。

節氣保健有講究

秋凍有節,適時加衣

俗有“春捂秋凍,不生雜病”之說,亦有“一場秋雨一場寒,十場秋雨穿上棉”“白露秋分夜,一夜冷一夜”之言。秋分之后,從防病保健的角度出發,循序漸進地練習“秋凍”,采用涼水洗臉,不忙于添衣,可鍛煉寶寶的御寒能力,增強心肺功能,提高機體適應自然氣候變化的抗寒能力,有利于預防呼吸道感染性疾病的發生。但晝夜溫差加大,早晚應注意添衣保暖,對于寶寶而言,還應特別注意胃部保暖,夜晚蓋好被褥,防止受涼。

順應節氣,適宜運動

秋季是運動的黃金時節,但仍要順應其“收斂”之性,防止出汗過多,陽氣耗損。家長在帶寶寶運動時,注意時間不宜過早或過晚,運動也不宜過于劇烈,宜選擇輕松平緩、活動量中等的耐寒鍛煉和有氧運動項目,以周身微熱、尚未出汗或微微出汗為度,這樣不僅可以調養肺氣,還可以提高肺臟器官的功能,有利于增強各組織器官的免疫功能和身體對外界寒冷刺激的抵御能力,為冬季的到來打下良好的基礎。需要注意的是,寶寶運動微微出汗后,不能讓他脫衣服或在冷風中逗留,防止受涼感冒。

怡情悅性減秋愁

“秋風秋雨愁煞人”“悲哉,秋之為氣也”,均透露秋令時節人的心情會隨天氣變化無常,因氣溫轉涼,氣候轉燥,日照減少,花木凋零等而變得消極倦怠,憂郁傷感,寶寶常表現為煩躁、哭鬧、夜寐不安等。可以適時帶寶寶多到戶外活動,和寶寶一起做游戲、聽音樂,調節他的情緒,平安過秋分。