基于會電專業導向的《思想道德修養與法律基礎》課實踐教學課程的整合研究

□龐曉燕 桑子青

(陜西青年職業學院 陜西 西安 710068)

基于會電專業導向的《思想道德修養與法律基礎》課實踐教學課程的整合研究

□龐曉燕 桑子青

(陜西青年職業學院 陜西 西安 710068)

思政課實踐教學的完善是提高整個高職思政課教學質量的必然要求。《思想道德修養與法律基礎》課又是思政課體系里重要的一門課程,本文基于專業導向的思政課實踐教學改革為方向,以我院會電專業為例,將《思想道德修養與法律基礎》課的實踐教學加以整合,使該課程在會電專業人才培養方面更具備針對性和實效性。

專業導向;會電專業;高職思政課;內容整合

近年來,各高職院校在思政課實踐教學改革方面做出了許多努力,取得一定的成就,但目前高職院校思政課實踐教學如何才能更好地與大學生的專業導向緊密結合,一直是思政課實踐教學改革的薄弱環節。本文認為在教學中應以專業為基本單位,對學生群體特點及專業需求進行整體性的研究,應當從各專業人才培養目標出發,使教學內容與學生的思想認識水平和接受能力相適應。筆者以會電專業為例,探討《思想道德修養與法律基礎》這門課程在實踐教學(下文簡稱思修課實踐教學)過程中如何整合,以增強思政課教學的針對性和實效性。

1 基于會電專業為導向的思修課實踐教學內容整合的重要意義

1.1 實行“因材施教”,才能提高本課程的生機和活力

教育部原副部長吳啟迪女士強調:“支持院校針對生源狀況和工作實際需要,實行分層教學、分專業方向教學和分階段教育。”[1]“因材施教”是我國教育思想的精華,也是我們本文的理論基礎。

目前,高職院校思修課實踐教學仍然存在著許多問題,例如:實踐教學目標、標準界定不清,實踐教學的效果無有效的評價體系,還有思修課教師在指導學生開展實踐活動時,缺乏質量標準,實踐教學的效果無法得到保障,實踐教學同時還有缺乏持續性,系統性,資源不足,開展困難大等等問題。有部分高職院校對不同專業學生的思修課實踐教學開始了一些探索,取得了一定效果,但由于種種限制,思修課實踐教學還未能做到與專業實訓有機結合,學生對思修課程學習的積極性還遠遠不夠。

要實行“因材施教”,要求教師分析學生群體的特點,教師要在熟悉會計專業人才培養目標、培養模式的前提下實施“差異化”教學,有針對性的選擇實踐教學的內容,以提高學生的思想道德素質和職業素養,這樣才能提高課程吸引力,提高本課程的生機和活力。

1.2 是高職院校培養人才目標的需要

《教育部關于以就業為導向深化高等職業教育改革的若干意見》中指出,高職院校要始終“堅持以培養德、智、體、美全面發展,面向生產、建設、管理、服務第一線,‘下得去、留得住、用得上’的高技能人才為根本目標”。[2]因此,“德”是高職院校人才培養的首要目標。而且各高職院校基本上也都把會計職業道德放在了會計或財務類專業人才培養目標重中之重的位置,學生職業道德的培養從某種程度上來說決定了會計專業人才培養的目標能否實現。而職業道德的培養是專業課教學與高職思政課教學共同發揮作用的結果,思政課體系中的思修課程又是大一新生第一門接觸的思政課,思修課程的教學效果直接影響著大學生對大學思政課程的認知和喜愛程度,所以將思修課實踐教學進行整合就變得格外重要。

2 思修課程實踐教學內容整合的具體建議

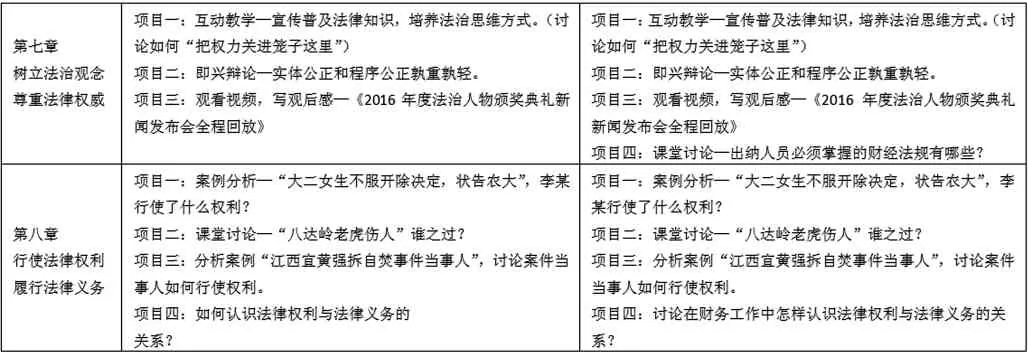

據調查,目前高職思修課實踐教學的主要形式有案例教學、問卷調查,看視頻觀后感、課堂討論、辯論、調研、論文寫作、虛擬實踐等,為了提高思修課實踐教學的實效性,筆者將思修課的實踐教學與本院會電專業相對接,提出以下整合方案。

(詳見 90 頁表格)。

以本院會電專業導向推進高職思修實踐教學課程的整合,實施因材施教,對于激發會電專業學生的對思修課的學習興趣、增強思政課教學的針對性,提高思政課教學的實效性等方面具有很強的現實意義。

[1]陳秀麗.高校思想政治理論課分層教育教學研究[J].前沿,2006.

[2]高原平.針對高職院校不同專業學生思政課教學的改革思路[D].湖南大學,2011.

會電專業思修課實踐教學整合前后對比

(續上表)

1004-7026(2017)19-0089-03

G641

A

10.16675/j.cnki.cn14-1065/f.2017.19.057

注:陜西省教育廳第五批思政研究項目。