最低收購價制度改革將致稻谷四季度價格下行

文/包凱軍

最低收購價制度改革將致稻谷四季度價格下行

文/包凱軍

8月ˉ9月,國家安排最低收購價稻谷(2013年)交易計劃銷售2 191 274噸,實際成交511 818噸,成交率23.35%,最高成交價2 760元/噸,最低成交價1 960元/噸,成交均價2 341元/噸。其中最低收購價粳稻(2013年)計劃銷售602 836噸,實際成交326 297噸,成交率54.12%,最高成交價2 760元/噸,最低成交價2 360元/噸,成交均價2 520.27元/噸;最低收購價中晚秈稻(2013年)計劃銷售1 588 438噸,實際成交185 521噸,成交率11.67%,最高成交價2 350元/噸,最低成交價1 960元/噸,成交均價2 026.27元/噸。

國家自2004年開始實行稻谷的最低收購價。最低收購價是國家在糧食主產區實行最低收購價格政策,即當市場糧價低于國家確定的最低收購價時,按國家確定的最低收購價收購農民的糧食。當市場價格超過最低收購價時,停止按最低收購價收購,按市場價格收購。

國儲水稻的持續拍賣,使得水稻供應充足,摻兌米將是市場的主流,受國家臨儲拍賣陳稻谷的沖擊影響,短期內粳稻市場價格將形成偏弱的態勢,優質優價格局仍將延續。

當前水稻市場行情持穩

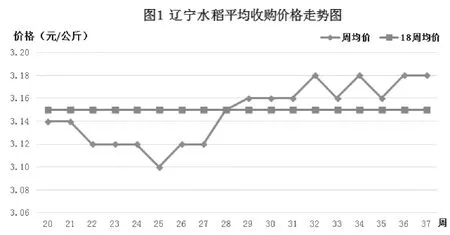

9月遼寧水稻平均收購價格為3.18元/kg,環比持平,同比上漲1.92%。現階段遼寧農戶手中余糧較少,質量較好,農戶不急于銷售,交易量較少,價格平穩運行。2017年第20周至37周遼寧水稻收購價格走勢圖見圖1,從圖中可以看出,第25周之后,稻谷價格一路上行,32周之后穩定在3.17元/kg左右。

水稻收儲制度改革勢在必行

在玉米取消臨儲收購政策之后,小麥、稻谷的改革也被提上日程。8月,在長沙舉行的第十八屆中國糧食論壇上,國務院發展研究中心國際合作局局長、研究員程國強首次披露稻谷、小麥收儲制度改革的最新風向。水稻收儲制度改革的兩種改革路徑:一是調整政策實施范圍,保持目前政策執行范圍,有利于保護農民種糧積極性,穩定口糧生產,但糧食“三高”問題可能繼續存在。二是分階段、分步驟調整政策實施范圍,保持最低收購價政策框架的基本穩定,第一階段考慮暫停實施早秈稻的最低收購價政策,作為最低收購價調整完善的試點,繼續實行小麥、中晚秈稻以及粳稻最低收購價政策;第二階段,根據3~5年的時間把最低收購價調整到一個“合理水平”,分期分批調減粳稻、中晚秈稻、小麥最低收購價的實施范圍,建立以市場定價為主體的糧食價格形成機制,消除市場干預和扭曲影響。在未來,對于這兩條改革路徑,要么二選其一,或者是兩條路徑配套進行,同步推進。

業內普遍認為,今年小麥、稻谷的最低收購價政策會有改革突破

改革有阻力。今年7月份在農業部農村經濟研究中心舉辦的“2017中國農村發展高層論壇”上,有專家認為,中央關注糧食安全,地方關注農民增收,要讓改革實現“一箭雙雕”有些困難。此外,改革涉及到的利益主體多元化,而且利益往往是分化的,所以很難凝聚共識。

如果稻谷、小麥的最低收購價不及時跟進調整,將會產生政策的外溢效果。東北地區稻谷相對玉米的比價優勢將會更加明顯,有可能出現稻谷對玉米的大面積種植替代;西北地區則會出現小麥對玉米的種植替代,由此將使稻谷、小麥庫存壓力進一步加大。

盡管有阻力,但改革仍將進行。2014年以來,糧食收購已經連續突破5 000萬噸,2015年達5 410萬噸,這相當于稻谷、小麥商品量的20%。2015年稻谷、小麥分別產大于需1 875萬噸、1 599萬噸,其中稻谷已連續10年有結余。現階段,國內大米、小麥農戶銷售價格已經全面高出進口到岸完稅價格,國內市場轉向使用價格較低的國外糧食,使糧食進口壓力驟增,同時也導致糧食大規模涌向政策性收儲。

下一步收儲制度改革要按照“價補分離”原則,逐步分離最低收購價政策“保增收”功能,增強政策的靈活性和彈性,同時建立相應利益補償機制,綜合運用價格和補貼等手段,建立起既能充分發揮市場機制作用,又能促進糧食生產穩定發展、保障農民利益,既符合WTO規則,又符合中國國情的口糧支持政策體系。

2017年四季度水稻價格預測

秋季水稻上市后,預計水稻價格將呈低開穩走之勢。待國家臨儲水稻最低保護價全面啟動后,稻價將逐漸向最低保護價靠攏(2017年粳稻最低保護價1.50元每斤)。但整體來看,出現市場收購價高于國家托市價收購的可能性較小。

綜合來看,四季度影響稻谷價格的因素有以下幾點:一是新糧上市,水分大、價格低;二是國家拍賣陳水稻,市場供應量擴大;三是進口大米量增加,沖擊國內大米市場,進口大米的進口成本降低,三季度和四季度進口大米的進口步伐不會放緩,抑制國內大米價格走勢;四是國家最低保護價將下調。因此預計四季度,水稻市場貨源寬松,大米進口量增加,全國及省內優質稻谷價格保持高位持穩,普通粳稻價格弱勢下行。

■ 包凱軍,12316金農熱線分析咨詢師,長期從事水稻市場監測。