對外漢語教學的“任務鏈”設計

陳心哲

摘 要: 任務型語言教學應用于對外漢語教學,其挑戰之一在于“任務鏈”設計,任務鏈強調任務目標的前后關聯性,具有“任務生態系統”的特征。本研究以對外漢語教學為對象,從語言能力到語用能力、再到交際能力的任務鏈設計,以期強化對外漢語教學效果,最終實現漢語學習者社會交際能力的提高。

關鍵詞: 任務鏈 語言能力 語用能力 交際能力

任務型語言教學(Task-based Language Teaching,TBLT)的有效性已經被輸入/互動理論、認知理論、社會文化理論所證實,從而倍受對外漢語教學的青睞。將任務型語言教學方法應用于對外漢語教學,其有利之處在于通過任務設計,可以有效激發學生對漢語的文化認知和使用興趣,并在互動中基本實現或超預期實現預定目標,從而獲得個體或團隊新的進步,而其挑戰之一則在于“任務鏈”設計。

一、任務及任務鏈

“在運用中學會用語言”和“學會用語言”是強、弱任務型語言教學觀的不同主張,但“用”卻是兩者的共同點,它們都強調為學習者提供“用語言”的機會和實踐的重要性。任務則被視為是連接“用語言”的有效中介,由此成為任務型語言教學的關鍵所在。

Candlin和Murphy將任務確定為漢語習得者的一個文化認知和交際活動的過程,是“探索和追求可預見的或意外發現的目標而把其原有的和新的知識應用于認知和交際中的過程”①。印度語言學家珀拉胡(N.Prabhu)將任務過程的活動分為“信息差活動、推理差活動、觀點差活動”②三類,各類活動的目標都是為學習者“營造接近自然的語言學習環境和開展真正有意義的交際活動”③。澳大利亞語言學家紐南(D.Nunan)認為任務由“目標、材料輸入、活動、教師角色、學習者角色、環境”④等六個部分構成,紐南的任務理解更具有工程化意義,一定程度上具體化了“過程任務觀”和“活動任務觀”,結構性變得更嚴密,操作性變得更強。任務型教學視野下的任務以意義為中心,以文化理解和內化為重點,以活動為載體,最終目標是實現漢語學習者語用能力、交際能力的整體提高。任務型語言教學是一個過程,短則一堂課、一項任務,長則可以橫跨一個學期、一個學程,涵蓋多項任務,由此,任務設計可以是單獨無關聯設計,也可以是前后上下有關聯設計。Van Lier認為:“任務之間如果在內容上沒有延續性和系統性將會導致雜亂的機關槍型教學大綱。”⑤因此“任務教學應該形成一個在學術內容上前后關聯的任務體系,構成‘任務生態系統才有利于構建學術知識和語言知識相結合的知識體系”⑥。

“任務生態系統說”更加關注任務間的內在關聯,強調社會文化環境的中介意義和任務設計的整體性,由此受到學界關注。“鏈”有連接的含義,互聯網用“鏈接”實現了從一個目標指向另一個目標的連接關系。任務鏈強調任務型語言教學中任務目標設計的前后關聯性,前向任務與后向任務關聯度高、邏輯性強,各項單獨任務目標設計服從于整個任務型教學目標設計,這樣的任務設計整體性強、系統性強、內在聯系強,具有“任務生態系統”特征的任務安排我們稱之為“任務鏈”。

任務鏈擁有整體的任務總目標,本研究以初級對外漢語教學為對象,由此“任務鏈”設計的總目標被設定為:語言背后的文化意義和實現交際能力的提升。初級對外漢語教學對象有著一些特點,如語言基礎較為薄弱,語音、詞匯、語法掌握不夠精準等,這些特點將成為階段性任務所要關注的重點,由此,本研究任務階段一(語言能力階段)的目標設計為:依托語音、詞匯、語法為本體實現語言能力的提高;任務階段二(語用能力階段)的目標設計為:依托文化、意義為本體實現語用能力的提高;任務階段三(交際能力階段)的目標設計為依托語言文化意義和非語言文化為本體的交際能力提高。任務階段目標之間是遞進的關系,三者與任務鏈整體總目標則是階段目標與整體目標的關系。實施任務目標需要環境支持,因此任務鏈設計還需要關注社會文化環境、校園文化環境、班級文化環境的改善,還需要關注教師角色、學生角色的安排。

二、以交際能力提高為最終目標的任務鏈設計

對于漢語學習者來說,“語言能力”的重要性是毋庸置疑的。生成語法學派創始人喬姆斯基(Chomsky)認為,語言能力指的是語音、詞匯、語法等語言知識和聽說讀寫譯技能,是對語法規則的遵從。社會語言學派則更關注語言的社會性,海姆斯(Hymes)認為社會文化等因素對語言能力的影響極大,并將具有社會性的語言能力視為在不同語境中運用語言符號和工具進行正確又得體的“交際能力”。Jenny Thomas則用“語用能力”概念突出語言的社會性特征,并把“語用能力”定義為“有效地運用語言知識以達到特定的交際目的和理解特定場景中話語的能力”⑦。“語用能力”與“交際能力”的共同之處在于兩者均指出了語言的社會性,不同之處是“交際能力”的外延更廣,還包括“非語言交際能力”。由此,任務型語言教學針對任務鏈設計的順序應為語言能力、語用能力、交際能力。語言能力是實現語用能力和交際能力的語言基石。

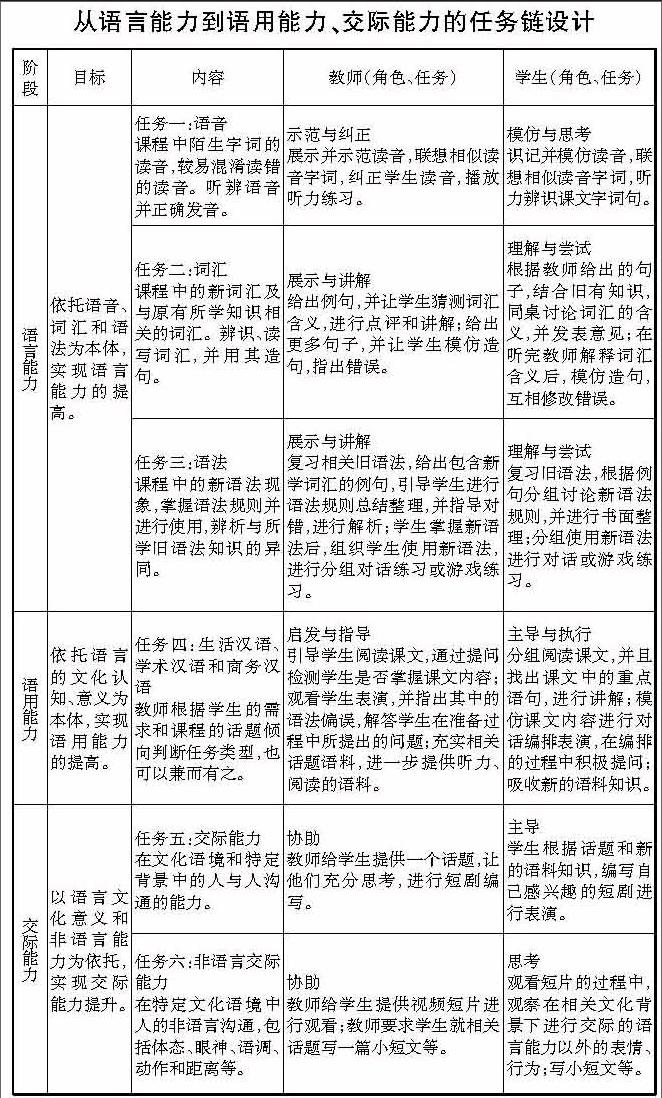

任務鏈的第一環是語言能力,語言能力由語音、詞匯和語法構成,相應的表現為個人聽說讀寫譯的能力。語言能力是任務鏈的基礎,教師在其中扮演示范者的角色,即將語言知識傳授給學生;學生扮演模仿者的角色,即接受教師傳授的語言知識。任務鏈的第二環是語用能力,語用能力處于任務鏈的中間,可以細分為三類,第一類是生活漢語,即在生活中使用實用類漢語的能力;第二類是學術漢語,即在學術語境下使用漢語聽課學習、講授知識及交流知識的能力;第三類是商務類漢語,即在中國經商所使用到的漢語知識。語用能力強調語言在特殊環境下實現人與人交流溝通的能力。不同國家有不同的文化,不同文化背景的語言學習者也有文化差異,因此,教師扮演引導者的角色,引導學生進行特定語境下正確的對話嘗試。任務鏈的第三環是交際能力,交際能力是語言學習的最終目的,學習者只有在掌握語言背后的文化意義和特定文化背景下的一些非語言文化能力才能真正完成交際。因此,教師不再需要講授語言知識,而是需要做學生的協助者,幫助學生完成交流,使學生成為合格的交流者。以下是初級對外漢語教學以交際能力提高為最終目標的任務鏈設計:endprint

從語言能力到語用能力、交際能力的任務鏈設計

從上表可以看出,初級對外漢語教學的任務鏈具有以下特點:一是階段明晰。第一階段為語言能力任務教學階段;第二階段為語用能力任務教學階段;第三階段為交際能力任務教學階段,三個階段環環相扣,緊密聯系。二是階段任務目標明確,并呈逐步遞進的關系。語言能力是語用能力的基礎,語用能力能推進交際能力的培養。三是任務鏈總目標明確,階段目標圍繞總目標設計。任務鏈的總目標是提高交際能力,交際能力的提高需要一定的語言基礎和交流能力,任務鏈的前兩環幫助第三環的實現。四是教師角色和學生角色在任務的進行中逐漸變化,完成了主次的轉換,教師由主導者變成了協助者,能力逐步提高的學生由配合者變成了主導者,角色的轉換也意味著任務的完成。五是學用結合,知識與文化結合,課堂與社會結合,達到了語言學習的最初目的,即完成了人與人之間的交流,避免了只會在課堂上使用語言現象的出現。

從語言能力到語用能力、再到交際能力的任務鏈設計是任務型語言教學在初級對外漢語教學中的應用,通過具有關聯性的任務設計和實施,可以幫助初級漢語學習者較快地提高社會交際能力。任務的安排可以是引導漢語學習者更加關注對外漢語教學中的文化因素,發掘語言承載的文化蘊含,對于海外留學生準確理解漢語,幫助他們走出文化“陷阱”,消除交際中的文化障礙具有重要作用。

三、在初級對外漢語教學中運用任務型教學的辯證分析

從語言能力到語用能力、交際能力的任務鏈設計中,教學內容逐漸變得更貼近社會生活、工作的實際,目標指向從字詞句語法轉向其背后的文化蘊含、社會交往、非語言交際,有效提高了學生的漢語能力和運用漢語進行交際的能力。與傳統的教學方法相比,任務型教學更能調動學生的積極性,課堂內容豐富、氣氛活躍,在教學初期會很快顯現效果。但是當學生到達語言學習的瓶頸后效果又會變得緩慢,學生對于反復出現的任務會產生厭倦心理,但是,如果學生能夠堅持學習,效果就會穩固強化。

(一)正面效果

首先,通過任務鏈設計,難度逐步加大,教學目標逐步深化,使得學生對開口說漢語表現出濃厚的興趣,學生樂于交流,“按照互動的教育觀點,人們在課堂上相互交流時,會有充足的機會去觀察、理解,整體地內化單詞、語言形式和結構”⑧。學生在不斷的開口嘗試中,自然而然地學會語法和詞匯。不同母語的學生能夠相互用漢語聊天,表達想法,活學活用,班級學生之間的關系會隨之融洽。

其次,由于任務大都為生活情境,學生通過課堂的練習,模擬生活中漢語使用的情形,能夠緩解學生不敢在課堂以外說漢語的焦慮。許多學生反映,他們很害怕在生活中使用以前沒有用過的語法和詞匯,因為擔心說錯,但是通過課堂上反反復復的訓練,他們能夠熟練運用新的語法和詞匯,敢于在生活中和中國人交流。

再次,通過完成三個相互聯系的任務,尤其是在完成任務三后,學生發現用簡單的漢語也能表達個人看法時,會非常高興。此外,一些處于初級對外漢語學習階段的學生嘗試完成任務二和三,其學習漢語使用漢語的自信心自然得到強化。

(二)存在的不足

這些不足主要是由于任務本身具有不可控性及每個學生的性格、能力差異所造成的,主要表現在以下三個方面:

首先,教師很難關注每一位學生的任務完成情況,有些學生產生了強烈依賴他人的心理,不愿意主動開口說話,也不愿意表達自己的想法,久而久之,他的進步會遠遠落后于他人,使得越好的人越好,越差的人越差,產生“馬太效應”。此外,在任務實施過程中出現了一些問題,由于沒有得到及時糾正,慢慢就變成了習慣性的錯誤,而且這種錯誤會在一個小組的不同人之間蔓延。

其次,不是每一個任務都能引起學生的學習興趣,有些學生喜歡旅游,有些學生不喜歡旅游,眾口難調。新的語法和話題之間有時不能形成完美的對應,為了布置任務而布置任務使得教學變得牽強,而前后任務之間有時難以有延續性,會讓學生不知所措。

再次,任務學習占用大量的課堂和課后時間,短時間內如果效果不顯著,學生就會產生疑慮,尤其是對于需要參加語言應試學習的學生來說,任務型學習對于他們在短時年內精準掌握語法,并且應對考試,幾乎沒有很好的效果。任務型教學的效果對于一些性格內向的學生而言有幫助和促進作用,但在很大程度上還是取決于其本人參與任務的主動性。

可見,任務型教學也不是靈丹妙藥,需要教師根據學生情況和教學內容對任務做出微調,盡量確保學生通過任務獲得進步。任務型語言教學能夠在一定程度上消除現有課程教學的局限性,提高學習效率。但初級對外漢語學生的語言課堂不能完全讓學生選擇,但不能完全由教師主導,應該根據課程內容,平衡兩者之間的關系。

注釋:

①Candlin, C. & D. Murphy. Language Learning Tasks: Lancaster Practical Papers in English Language Education( Vol.7)[M].Englewood Cliffs: Prentice-Hall,1987.

②Prabhu N S.Second Language Pedagogy[M].Ox-ford:Oxford University Press,1987.

③李廣鳳.任務型教學的形成、引進、探索和趨勢[J].課程·教材·教法,2015(9).

④Nunan d. Designing Tasks for the Communicative Classroom[M].Beijing:Renming Education Press/Foreign Language Teaching and Research Press/Ox-ford University Press,2000.

⑤Van Lier, L. The Ecology and Semiotics of Language Learning:A Sociocultural Perspective[M].Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,2004.

⑥秦麗莉,戴煒棟.二語習得社會文化理論框架下的“生態化”任務型語言教學研究[J].外語與外語教學,2013(2):43.

⑦Thomas J. Cross-cultural pragmatic failure[J]. Applied Lingustics,1983(4):92.

⑧龔亞夫,羅少茜.任務型語言教學(修訂版)[M].北京:人民教育出版社,2006.endprint