基于“產出導向法”理念視野下的英語視聽說課程的教學模式探究

洪敏

(安徽外國語學院,安徽 合肥 230000)

基于“產出導向法”理念視野下的英語視聽說課程的教學模式探究

洪敏

(安徽外國語學院,安徽 合肥 230000)

文章主要分析應用型本科院校英語專業視聽說課程的教學模式存在的問題,以“產出導向法”教學模式緊密結合應用型英語專業人才為目標,通過實驗研究積極探索構建從“輸出驅動”到“輸入促成”再到“產出評估”的教學過程,全面提升學生聽說讀寫譯的綜合語言能力和與未來工作接軌的實踐能力。

產出導向法;英語專業;應用型人才;視聽說課程

1 引言

我國英語專業多年來以重輸入、輕輸出的教學思想為指導,而在英語專業學生整體水平呈下降趨勢、社會對英語人才專業性要求大幅提高的現狀下,教師急需在教學理念上作出改變,把產出的作用凸顯出來,“產出導向法”理念下的全新的教學模式應運而生。這一教學模式由文秋芳教授于2007年提出并逐步發展完善,是文秋芳及其團隊對構建中國特色的外語教學理論的嘗試和探索。針對基于“產出導向法”的教學模式怎樣用于課堂教學實踐,不同學者給出了很多建設性的意見,但是具體到英語專業的視聽說課程,如何縮短“學”到“用”的距離,做到學以致用,實現學用一體化教學仍需進一步研究。

2 研究背景

語言的輸出和輸入研究是二語習得的重要領域,其研究結果也影響著教學模式和學習方式。Krashen的輸入假設,強調可理解性輸入在語言習得中具有至關重要的作用,這一假設奠定了國內英語教學長期以來重輸入、輕輸出的指導理念。Swain在Krashen這一理論基礎上認為除了一定的可理解性輸入外,輸出也同等重要,因此只有學以致用,才能達到流利、類似母語者的水平[1]。同時,處理輸入和輸出的先后關系對語言習得效果也會產生影響。Long在互動假設中指出,通過調整對話的形式和雙向交流能強化可理解性輸入的效果,Ellis認為交互式輸入比單純的輸入更高效。

2008年,文秋芳提出 “輸出驅動假設”,主要內容有:(1)從學習者心理動機來看,輸出比輸入對語言習得的驅動力更大;(2)從就業實際來看,以輸出為導向更符合就業市場和社會對人才能力的要求。因此,學生應根據自身能力特點和就業目標側重培養說、寫、譯中的一、兩種能力。這一假設與Swain的輸出假設雖然都可以促進二語能力的發展,但其適用的教學環境和條件規定得更加具體。“輸出驅動假設”只針對中、高水平學習者和外語課堂教學,不適合初學者或低水平學習者,也不適用于二語環境或非正規外語教學。而且“輸出驅動假設”擴大了輸出的外延,除了原來的說和寫,還包括筆譯和口譯[2]。2013年,這一假設的運用擴展到大學英語教學,2014年完善為“輸出驅動——輸入促成假設”。這一新假設更加凸顯了輸出的作用,認為輸出不僅是語言習得的起點,而且是語言習得的目的;輸入不是單純為培養理解能力和增加接受性知識服務,更重要的是促成當下產出任務的手段。同年10月, 這一假設被正式命名為 “產出導向法(POA)”,受到了學者們的廣泛關注。他們從其運用的教學理念到具體的課堂教學設計都進行了相關的探索。黃珍[3]討論了其在閱讀教學中的可行性,并構建了基于文本的產出導向型閱讀課堂教學過程;張文娟[4]嘗試將這一教學理論應用于實踐,進行了為期三周的教學實驗,展示了基于這一理論的教學設計和教學過程,同時匯報了通過問卷、訪談收集的學生、教師同行對該教學的評價以及基于課堂觀察和日志的教學反思,但將“產出導向法”運用到英語專業的視聽說教學仍需進一步研究。齊品、史曉春[5]經過一年半的實證研究,驗證了產出導向法不僅對提高學生的輸出能力更有效,而且加強學生思考、溝通和合作意識。

3 英語專業視聽說課堂教學存在的問題

目前,英語專業視聽說課程從原來單一的聽力及口語課程中整合形成,并在此基礎上加以改進,結合網絡展開課堂教學,取得一定的成效,短期來看效果比較明顯,但是從一個較長時期來看,明顯缺少后勁,課堂教學在培養學生產出能力方面仍然存在一些問題:

3.1 教學目標

教師通常將課文教學作為課堂教學的終極目標,并沒有回歸到重視語言本身傳遞信息、表達思想情感的功能,這就導致教學出現“學用分離”的弊端。在人才素質的培養目標方面,視聽說課程忽視了語言學習中的人文性目標,課堂上在培養學生批判性思維、文化素養和自主學習能力等方面沒有采取有效措施。

3.2 教學方式

以先輸入、后輸出為主的教學方式,人為地擴大了理論到實踐、接受性學習到創造性運用的距離。學生雖然積累了不少接受性的語言知識,或者稱之為惰性知識 (Inert knowledge),卻不能將其有效地轉化成產出能力,進而實現交際目標。此外,教師通常將視、聽、說三方面技能乃至讀、寫、譯能力訓練割裂開,沒有很好地引導學生將視聽讀的內容和語言表達形式運用到說寫譯中;也沒有指導學生針對自己的特長,著力發展一、兩個方面的產出能力,為未來的工作和交際鋪平道路。

3.3 教學內容

針對具體課文,教師沒有很好地引導學生進行選擇性地學習,如重點學習語言內容、語言形式還是話語結構,重點學習哪一篇課文等。學習內容往往缺乏社會“真實性”,課本中的有些內容和話題脫離學生生活實際,學生缺乏學習興趣;有些內容與高速發展的信息社會相脫節,教師沒有根據現在大學生身心發展特點和興趣組織教學內容,沒有引導學生結合國內外政治、經濟、科技、文化等熱點問題提高語言認知和表達能力,沒有切實幫助學生構建正確的價值體系,陶冶情操,提高跨文化交際能力,拓寬國際視野等。這就導致學生學習時動力不足,運用時又感到無所適從。

3.4 教學評價

“以學生為中心”的課堂理念導致教師作為課堂主導者的角色缺位,擴大了學生作為自主學習者的作用。教師將討論主題交給學生,只是為學生提供實踐機會,要求學生多練習,多參與課堂討論,但教師在課堂中更多地起著“法官”的作用,評判學生的表現,學生完成任務后沒有得到即時有效的評價。教師沒有起到應有的“腳手架”作用,讓學生在“最近發展區”內取得最大的進步。此外,評價指標和形式較為單一,雖然有些學校的網絡交互式學習發揮了一定的評價作用,但不能準確評價和監控學生自主學習的過程,對學生學習能力的提高沒有實質性的幫助。

4 “產出導向法”在視聽說課程中的運用

POA在應用型本科院校的英語專業教學中運用具有必要性和可行性。第一,符合學生的學業需求。大學新生雖然已具備一定英語基礎知識,但以應試為目標的高中英語教學側重聽力技巧,忽視了聽說能力的培養,因此學生進入職場或與外國人交流仍會有很大的障礙。第二,符合學生心理需求。如果大學英語教學依然沿襲中學的英語學習模式,靠死記硬背來應試,不但嚴重制約學生英語運用能力的提高,還會造成學生的厭學癥,對語言學習更加盲目,不能激發他們學習、運用英語的熱情。POA旨在“用英語做事”,一方面學生已學的被動知識被激活,同時,學生通過交際任務完成情況了解自己的學習漏洞[6],從而明確學習方向,產生主動獲取知識的需求和動力。第三,符合社會對人才的需求。職場中檢驗人才的最直接標準是語言產出能力,即說、寫、譯方面的能力。因此以說、寫、譯為導向的選擇性輸入的課堂旨在培養學生的語言綜合技能。第四,該方法主要針對的是中高級外語學習者。英語專業的學生英語有夯實的英語基礎,較高的元語言認知能力,因此,POA在英語專業教學方面具有很強的可操作性。下文將探討“產出導向法”理論如何運用于英語專業的視聽說課堂中。

4.1 說、寫聯動,實現“輸出驅動”

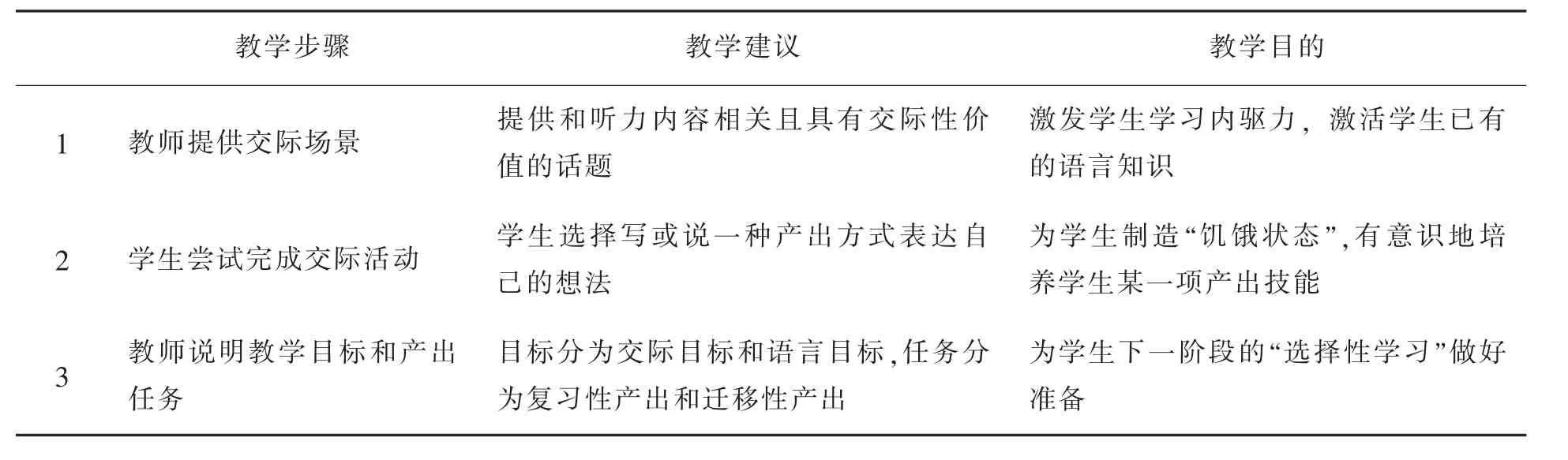

表1 “輸出驅動”的教學步驟和要求

傳統聽力課堂上教師以任務為目標,旨在引導學生集中注意力解答課后問題,以提高學生聽取有效信息能力,掌握答題技巧。從這個意義上說,聽力課堂為聽力任務服務,而不是激發產出欲望,提高產出能力。不同于傳統教學模式,基于POA的視聽說課堂始于“輸出驅動”。表一列出了“輸出驅動”的教學步驟和要求。課本通常圍繞某一主題選取幾篇文章,文本后配有相關的習題,一般以選擇題為主,輔以問答、詞匯填空等。聽力材料中的話題各異,但一般有交際場景,具有交際價值。因此,視聽說課堂一開始,教師可就單元主題提出開放性問題,并創設未來工作或生活可能用到的場景。學生在實踐中感受到完成看似簡單卻難以順利表達的尷尬,從而激發他們的學習內驅力,這就將學生置于“饑餓狀態”[7]。教師要求學生通過寫或說的方式發表對這一問題的看法。具體要求學生是寫還是說,應該根據學生的情況來選用或讓他們選擇自己比較擅長的一項。文秋芳提倡大學英語應實施 “各學所需,各盡所能”的教學理念,強調給予大學生自己選擇英語學習目標和課程的權利。此外,在視聽說課堂中提高學生聽說能力是主要的教學目標,這里的輸出驅動形式可以不拘一格。教師在學生展示任務成果時應提示學生不夠準確和全面的表達,引導他們發現問題和難點,指導他們關注之后輸入的相關內容。這就發揮了課堂教學中 “以教師為中介”(teacher-mediated)的“專家引領”作用。

4.2 以聽帶寫,以聽促說,完成“輸入促成”

4.2.1 教師指導下的選擇性輸入

學生完成驅動部分的任務后,教師針對他們的任務完成情況提出教學目標和產出任務,指導學生進行“選擇性學習”。基于POA的教學目標要具有交際真實性,與其無關的單詞、短語或語法知識都不列在其中。因為課堂時間有限,必須重點突出,學生如能將與交際相關的語言知識活學活用就可以稱得上有效課堂了。此外,教師不要完全按照課本中的安排,應根據任務類型和學生第一階段的輸出情況來提供輸入材料,在此基礎上選擇有創新性觀點的文章、新聞時事和演講,或其他和未來職場和生活密切相關的片段等。總之,輸入材料需堅持有用性和有趣性的統一。聽的過程教師除了傳授一些做題技巧和方法外,更重要的是幫助學生搭建起“聽”和“用”的橋梁,提醒學生關注語言內容、語言形式和話語結構,從而縮短輸入到產出的距離,引導學生解決、糾正、完善前一階段輸出過程中的問題,為下一階段的產出做好準備。

4.2.2 教師監測下的目標性產出

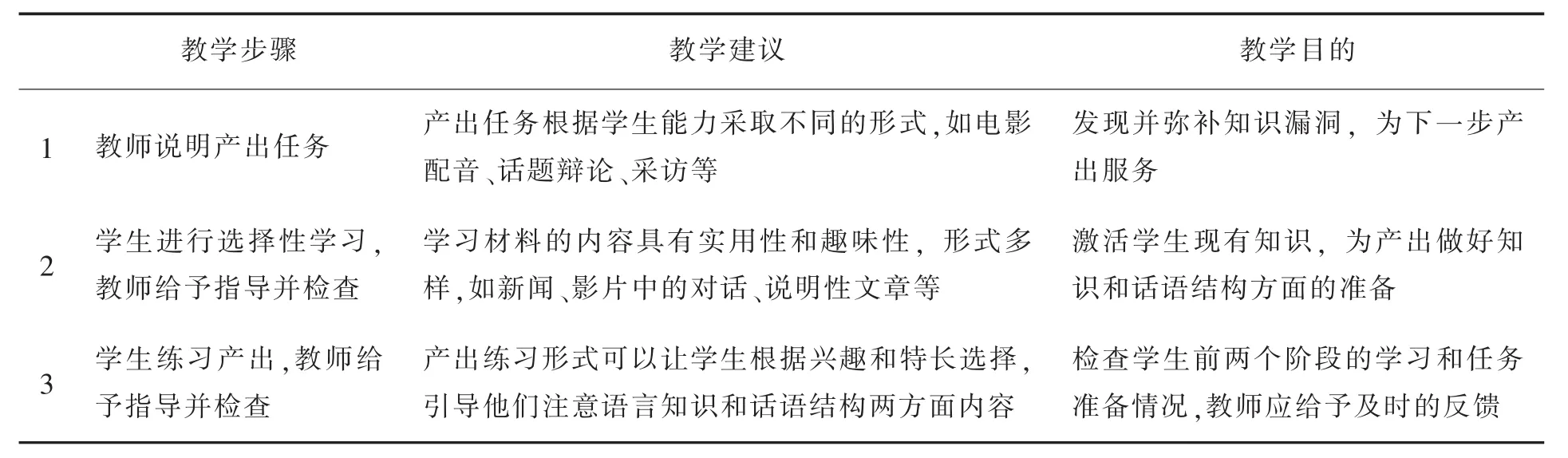

這個環節的產出任務和目標已在上一環節中交代給學生。經過第一階段的輸出和上一環節的選擇性學習,在這一環節,教師要求學生以小組討論、班級辯論、演講、寫作等形式進行產出性練習。通過多種形式的訓練和指導,加強學生對某一話題的理解,不但能幫助他們解決以后類似主題中聽力的疑難問題,還能讓他們運用聽力中的語言內容、語言形式發表獨立的見解和認知。產出任務的完成不能采用“放羊式”,要在教師的指導和監督下循序漸進,教師在任務完成后了解學生是否具備完成產出任務的能力,并進行即時評價。這一階段的步驟和要求如表2所示。

表2 “輸入促成”的教學步驟和要求

4.3 評價

傳統視聽說課堂一味地將時間交給學生自己討論、交流,認為這樣能發揮學生的主觀能動性。實際上,這種做法片面地擴大了學生在課堂中的主體作用,同時也將教師的作用邊緣化。人們普遍認為教師要求學生進行小組討論和課堂互動,學生就能習得并運用語言知識。但教學目標是否達成、是否有效地提高了學生的綜合運用能力等問題被忽視了[7]。

“產出導向法”始于產出,止于產出,特別重視對學生產出結果的有效評價。如果教師只要求學生產出,卻不進行有效反饋和評價,以后學生對產出任務就會失去積極性[8]。視聽說課堂的即時評價要求教師根據學生產出練習,特別是學生普遍和易出現的錯誤,應給予及時反饋。但是教師要注意評價盡量避免中斷學生的展示或談話,否則既打亂了學生的思路,也挫傷了學生的自信心。對于口頭產出成果,教師如需在課堂上進行即時評價就要在課前布置產出任務,通過交流了解學生要表達的內容,為課堂評價做好準備。評價內容不能千篇一律、籠統抽象,學生特別期待有針對性的真實反饋。同時要設計有效方法,保證其他學生也能關注評價內容,從而做到共同受益[9]。此外,教師應給予延時評價。教師根據學生的能力安排復習性產出和遷移性產出作為課后作業,引導學生將課堂所學知識通過寫日記、匯報、演講等方式運用到自己的口語和作文中,也可以提供與課堂上討論的主題相關的閱讀和翻譯材料作為課后任務,從而幫助學生盡快實現知識的遷移。由于英語課堂時間有限,學生可將自己的口語作業錄成視頻,書面作文通過電子郵件發送給教師。

5 結語

基于“產出導向法”的英語專業視聽說課程的教學模式,旨在打破英語專業視聽說課堂從介紹生詞到聽力,再到對照答案的以輸入為主的傳統教學模式,解決學生英語聽說學習內驅力不足,聽力能力提高緩慢,聽、讀等輸入性知識難以運用到說、寫、譯的產出活動中,不能將所學知識直接轉化成應用能力和工作能力等問題,從而為英語專業應用型人才的培養搭建從課堂到社會的一道橋梁。通過“產出導向法”實驗研究具體探索該教學模式如何與視聽說課程對接,并系統闡述對學生學習能力的產出培養。然而,本文雖從理論層面和實踐層面對產出導向法在英語專業視聽說課堂中的運用進行闡述與論證,尚有所欠缺。教師在 “產出導向法”教學模式中發揮何種作用以及實驗范圍過小等因素,限制了該項研究的可推廣性,需要進一步研究。

[1]JOHNSON K E.Understanding communication in second language classrooms[M].北京:人民教育出版社,2000.

[2]文秋芳.輸出驅動假設與英語專業技能課程改革[J].外語界,2008,(2):2.

[3]黃珍.產出導向法在英語閱讀教學中的可行性研究[J].江蘇第二師范學院學報(教育科學),2015,(8):115-119.

[4]張文娟.基于“產出導向法”的大學英語課堂教學實踐[J].外語教學研究,2016,(2):106-114.

[5]齊品,史曉春.基于POA的英語視聽說課程設計和效應研究[J].教育學術月刊,2016,(8):106-111.

[6]文秋芳.“輸出驅動-輸入促成假設”:構建大學外語課堂教學理論的嘗試[J].中國外語教育(季刊),2014,(5):10.

[7]文秋芳.構建“產出導向法”理論體系[J].外語教學與研究(外國語文雙月刊),2015,(4):547、552.

[8]楊曉瓊,戴運財.基于批改網的大學英語自主寫作教學模式實踐研究[J].外語電化教學,2015,(2):18.

[9]文秋芳.“師生合作評價”:“產出導向法”創設的新評價形式[J].外語界,2016,(5):38、40.

A RESEARCH INTO TEACHING MODE OF VIEWING-LISTENING-SPEAKING ENGLISH COURSE BASED ON POA

HONG Min

(Anhui Foreign Languages University,Hefei Anhui 230039)

This paper focuses on the problems existing in the audio-visual teaching of English majors in application-oriented colleges.It combines Production-oriented Approach(POA)with the goal of training of application-oriented English majors.Based on experimental research,it establishes a teaching process from Output-driven teaching to Input-enabled teaching and production assessment,through which it enhances the comprehensive language abilities in listening,speaking,reading,writing and translating and serves the practical demands in future work.

POA;English majors;application-oriented talents;viewing-listening-speaking English course

H319

A

1672-2868(2017)04-0109-05

2017-01-12

洪敏(1988-),女,安徽合肥人。安徽外國語學院西方語言學院,助教。研究方向:英語教學、外國語言學及應用語言學。

責任編輯:李 曉