馬克·萊基,戀物藝術家的文化哲學

陳穎

英國藝術家馬克萊基(Mark Leckey)的大型個展“contalners and Their Drivers”于10月23日在美國MoMA PSl舉行,這是美國本土迄今對這位2008年的特納獎得主最為全面的研究和展示。

20世紀90年代末以來,馬克·萊基的表達基于對現成物、圖像與流行文化的挪用與混搭,探究人類的生活環境與信息交流方式之間的關系網絡,從而構建起了與工業復制、網絡科技、商品拜物、資本主義意識形態、萬物有靈論等多重維度相關的藝術系統,他長久以來對現實生活中龐雜的“庸俗之物”推崇備至,而這種“戀物情結”則呈現出他對于階級、歷史的文化性關注。

萊基的“混搭”除了應用在作品構造的取材上,他在作品中亦相當豐富地對雕塑、行為、裝置、影像以及聲音等不同媒介方式進行使用,由此也回應了科技對大眾文化和藝術的激進作用。本次展覽中,MOMA PSl將使用兩層樓的展廳把萊基的主要作品匯集在一起,當中包括他富有影響力的視頻作品和雕塑裝置,以此梳理出萊基作品的上下文關系。

馬克·萊基1964年出生于英國一個工人階級家庭,他曾經在2808年接受《衛報》采訪時描述過自己年輕時代游手好閑的工人階級生活,這段意味著“根源”的記憶在萊基的創作線索中顯得尤為重要,1999年讓他名聲大噪的錄像作品“Fiorucci Made Me Hardcore”便是對這個時期進行的文化重構,在MoMA PSl的展覽中,這部年代相對久遠的作品依然是亮點。

60年代的英國有著穩定的工業生產,工人階級成為社會的主流分子,這些青年在工廠下班后經常穿著中產階級的休閑服和高爾夫運動服混跡于咖啡館、酒吧和俱樂部,因此而流行起來的搖滾音樂在當時可以說是一場時髦革命,而在萊基看來,工人階級興盛的亞文化只不過是一種試圖掩蓋其乏味的身份和生活方式的偽裝。“Fiorucci Made Me Hardcore”使用抽樣的素材來追蹤重組了這種1970年代到1990年代鄉村青年俱樂部的地下音樂和派對場景。錄像由70年代的迪斯科場景開始,拼湊了一些青年人跳舞、唱歌和派對的鏡頭,其中對70年代末和80年代初流行的“北方靈魂樂”(Northern Soul)運動也有所提及,錄像最后結束于90年代的狂歡。批評家Catherine Wood評論道,人們自主性地跳舞、吸毒和打扮,企圖超越頑固的身體肉體性,人類對自身主體性的傳播,伴隨著音樂消失于抽象的身份識別和無接縫的圖像中。始終貫穿整個錄像作品的背景音樂使錄像充滿了敘事性。

在萊基的作品中,音樂、聲音是一個不可劃缺的元素,他認為聽覺藝術具有視覺藝術所沒有的沉浸limmersionl作用,不僅如此,他創立過不止一個搖滾樂隊,其中行走于鬼魅之中的Jack2Jack樂隊仿佛存在于一個新生的藝術世界中,被賦予了生命和反文化的野心。本次展覽也將展示他對聲音藝術的探索作品Sound System sculptures(2001-12),這件沉浸式作品給觀眾帶來了聽覺與視覺的刺激。

如果說“FJorucci Made Me Hardcore”是萊基對成長記憶中的文化環境的重構,那么本次展覽同時展示的近作《理想的英國小孩1964-1999 AD》“Dream English Kid 1964-1999AD”(2015)則是一件從藝術家個體意識出發的自傳性影像作品,被藝術家稱為“尋找記憶”之作。與90年代末簡單地合成錄像片段與進行音樂剪輯不同的是,在數碼科技提供無限可能的今天,運算法則在邏輯化、數據化的網絡和設備里書寫和創造了全新的世界,代碼這樣的無生命體里誕生了生機勃勃的活物,萊基認為人類已經能夠主觀性地運行于世界系統之上,無論是視頻還是音樂都讓他驚訝,對他而言,這意味著不需要連貫的概念或評論源頭就可以談論或介入客體。他提問道,個體、回憶錄和自傳在今天可以呈現出一個怎樣的狀態?這個作品開始于他在YouTube上發現的一段Joy Division樂隊在利物浦的一間小酒吧里唱歌的錄音。“當我在聽這段錄音的過程中,我想知道如果隨著音量的提高,我是否能找回那個115歲的自己?如今,各種數字檔案館里有如此多的影像可以用上,我開始思考是否能夠通過DVD再發行、eBay的短期票券、YouTube的上傳以及網絡上所有的其它資源來重建我的記憶。”萊基把與他人生中各個階段相關的文化與技術——這些被他稱為是“現成記憶”的事物與他自身連接到了一起。這些被挪用的“事物”在萊基的作品中是一貫地被賦予自我建構能力的,它們的存在或缺席都創造了某種潛在的開放性,于是實際上,這種能力來自萊基為這些展示物重新定義的關系網絡。

萊基在作品里如此地把對主客體的討論從傳統的人本主義擴展到了自然、宗教,乃至無生命體,也因此指涉了主張平等的“萬物有靈”論。在。萬物有靈”論中,那些不會出現在人類的歷史中的植物,動物、無生命體和人類共同進化成長,美國作家Erik Davis更在《科技靈知》(Techgnosis)一書中提到,科技的無處不在越來越讓環境變得可控,世界上所有的物體都將變為可以作出反應的主體,這時,人類將回到原始的過去,回到萬物有靈的世界觀中。萊基在曾經策劃的展覽“愚蠢事物的普遍可指性”里,將這種理論清晰地擴展到了科技改變人類看待事物的方式這一內容上,他提出,我們曾經認為不會說話的事物將會通過它們之間的網絡來開口,而這種普遍的可言能力會改變并創造世界的圖景。“魔法就在那里,潛力無窮。作為藝術家,我需要一些有創造力的東西。”

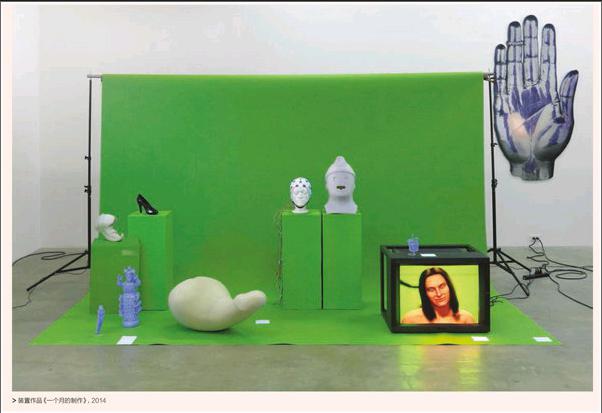

本次展覽中,作品“GFeen Screen Refrigerator Action”(2010)是一臺會說話的智能泳箱,它能夠將想法和生活環境與觀眾分享。萊基的出發點是以馬克思主義的框架對產品或品牌進行批判,把我們對品牌與產品、圖像以及藝術作品的吸引力轉譯成對我們這個時代的反思,他說道:“馬克思使用寓言的方式來對商品崇拜進行分析,這讓我覺得很有意思,那些19世紀的傳說或者道德寓言就像我們目前的現實一樣,那些無生命的物體的確是有生命的。事實上,我覺得我們正生活在寓言之中,被會說話的廚具和變形者所包圍。”endprint

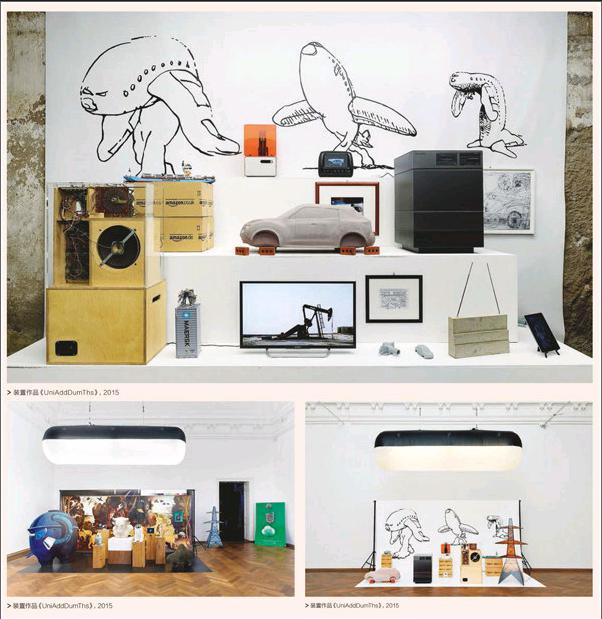

萊基有關萬物有靈論更為深入和系統的探索體現在作品“UniAddDumThs”(2014)中,這是基于他在2010年至2013年之間策劃的一次展覽“無言事物的普遍可言性”(The Universal Addressability of Dumb Things)的一次再創作,這個作品分為三個部分:動物、人類和機器,藝術家匯集了來自不同文化與地域的藝術品或物品,這些或是收集的,或是二次生產的日常事物,被一種偽博物館和考古學的方式呈現出來,從形式上而言,這種方式類似于歷史上的“藏品內閣”(cabinet of Curiosities),這種展示百科全書知識的實體紀錄了當時的人類文明進程。早期的“藏品內閣”在人類的知識構架還沒有形成系統和秩序之前,藏品的擺放與分類是混亂無章的,然而這樣的視覺呈現在當今卻能帶來視覺和思維上的刺激,它驅使人們去探索和定義物體及其相互之間的本質關系,這就是萊基賦予材料自我建構能力的途徑,他通過混雜的景象場面,用動態的展現方式牽引著觀眾和物體之間產生溝通。

藝術家舉例說,這種方式類似Google的圖片搜索系統,輸入同一個詞匯的出來的搜索結果往往南轅北轍,但叉不得不承認它們在某種程度上段關聯性。這種關系在uniAddDumThs中詮釋為美國畫家塞斯·伊斯特曼(Seth EastmanI)所畫一幅風景畫與馬克思·恩斯特的“西里伯斯大象”的連接,又或者是在第二部分的“人類”中所涉及的物件,如威廉·布萊克遺體的面部翻模、吉姆·肖在“夢之物”系列作品中的一串人類大腸、被祭于正中間的圣杯般對稱的子宮、英劇中賽博人的頭部模型、以及阿德金的一段反復甩頭的影像等等或肉體或機械的道具等等——當然,這些圖畫全是出自工業社會的粗糙復制品——作為機械復制藝術時代最早的思考者,本雅明親身經歷了藝術在技術革命中所發生的裂變,因而提出靈光的消逝,此后以一種藝術形態去對抗工業社會也只能是徒勞。但是萊基避開簡單地走向“唯一”和“靈光”的對立面,他接受了信息與復制帶來的藝術庸俗化的現實,而鉆到了信息時代的深處。這些荒誕卻又合情理的體系詮釋了活物、人、科技、貿易和競爭之間的關系,形成的新世界圖景。由此,“UniAddDumThs”不應該被理解為一個現代的陳列室(Wunderkammer),龐雜的神話形式已經暗示了藝術家對于人類歷史的理解和表達。

(編輯:九月)endprint