通蕎2號高產高效栽培數學模型研究

張春華+呼瑞梅+黃前晶+劉景輝+張雪松

摘 要:采用2次正交旋轉組合設計,選擇密度、氮、磷、鉀肥用量等主要栽培因子為決策變量,產量為目標函數,建立通蕎2號產量與栽培因素間的數學模型,達5%顯著水平,密度對蕎麥產量影響最大,氮肥,磷、鉀肥互作效應對蕎麥產量影響最大。經模擬尋優,優化出平均產量2017.45kg/hm2以上的栽培措施組合方案,種植密為度117.02~123.25萬株/hm2,氮(N)施用量39.18~41.54kg/hm2,磷(P2O5)施用量42.40~45.32kg/hm2,鉀(K2O)施用量41.95~44.56kg/hm2。

關鍵詞:蕎麥;數學模型;產量

中圖分類號:S517 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20170932065

蕎麥屬蓼科蕎麥屬一年生草本植物,已在全世界廣泛種植,成為亞洲和歐洲一些國家的一種重要作物,也是我國重要的雜糧作物,其種植投入少,病蟲害少,無公害,屬低糖、健康食品,是糧食作物中少有的“藥食同補”特性的作物,是集營養、保健、醫藥、飼料、蜜源于一身,有“消炎糧食”的美稱,被譽為“雜糧之王”。內蒙古是全國蕎麥播種面積最大的省區,常年播種面積17~20萬hm2,居全國首位。蕎麥是通遼地區的優勢特色作物,常年種植面積在6萬hm2以上,產量在10萬t/a左右[1-4]。為充分發揮蕎麥在本地區生產中的作用,很有必要對其增產潛力和綜合栽培技術措施進行系統研究,以確定它們之間量的關系,進而為蕎麥高產高效栽培提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試品種通蕎2號,由通遼市農科院提供,肥料為重過磷酸鈣(P2O5≥44%)、硫酸鉀(K2O≥50%)、尿素(N≥46%)。

1.2 試驗方法

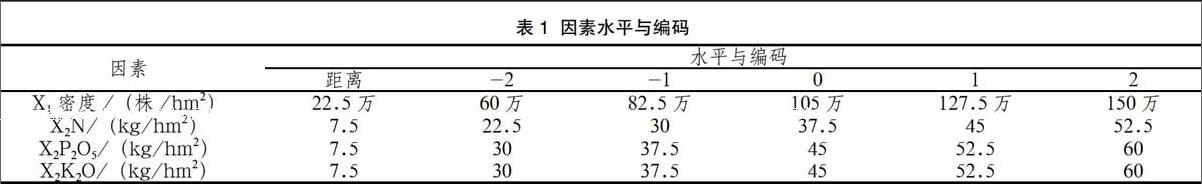

試驗于2016年在通遼市農科院試驗農場進行,白五花土,肥力中等。小區面積21.6m2,行距40cm。采用4因素5水平2次正交旋轉組合設計,選擇對通蕎2號生長發育影響較大的可控栽培因素——密度、氮(N)、磷(P2O5)、鉀(K2O)肥施用量作為研究因子, 肥料全部用量的70%作底肥,30%作追肥。各因素水平與編碼見表1。

2 產量結果與分析

2.1 產量回歸模型的建立

利用二次正交旋轉組合設計,以X1、X2、X3、X4為決策變量,產量(Y)為目標函數。依據小區測產結果,折算產量列于表2,得到回歸模型為:

Y=2103.16+143.93X1+60.07X2-37.63X3-48.46X4-83.99X12-70.17X22+37.81X32-12.21X42+27.33X1X2-59.84X1X3-69.66X1X4+62.41X2X3+65.93X2X4+80.76X3X4 (1)

模型(1)中,常數項反映各因子均處在零水平時的產量,即平均效應,回歸系數反映因素的交互效應;b11,b22,b33,b44反映增施用量的報酬遞增、減效應。為了檢驗回歸方程的有效性,對回歸方程進行失擬性方差測驗和顯著性測驗[5]。

2.2 失擬性檢驗及顯著性測驗

通過檢驗F1=1.9762 經過測驗F2=2.3373>F0.05=2.20,回歸方程達5%顯著水平,試驗數據與所采用的二次回歸數學模型基本上是符合的,方程與實際情況擬合較好,可以直接利用模型作進一步分析和優化。 2.3 模型的解析 2.3.1 主效應分析 在模型中各因素處理已經過無量綱線性編碼,各偏回歸系數均已標準化,其絕對值的大小反映了各因子對試驗結果影響的大小。從模型(1)一次項回歸系數來看各因素對產量影響大小順序為:密度﹥氮肥﹥鉀肥﹥磷肥;從二次項看,密度﹥氮肥﹥磷肥﹥鉀肥,說明密度是影響產量的主要因素,其次是氮肥,而磷肥、鉀肥也是不可忽視的[6]。 2.3.2 單因素效應分析 采用“降維法”對因子的主效應進一步分析,即固定其中3因素為零水平,便可獲得另一個因子與產量關系的數學模型,以考察該因子取不同值時產量的變化規律,另一個因子與產量關系式為: Y1=2103.16+143.93X1-83.99X12 Y2=2103.16+60.07X2-70.17X22 (2) Y3=2103.16-37.63X3+37.81X32 Y4=2103.16-48.46X4-12.21X42 將各因素編碼值代入(2)函數,求得表4。 圖1顯示:X1、X2二因素曲線呈開口向下的拋物線,表明因素有極大取值,表明平方項效應明顯;雖然X4拋物線開口向下,但其與X3一樣趨于1條直線,且近水平分布,表明磷、鉀肥的平方項效應不太顯著,對通蕎2號的增產效應也不太明顯。 2.3.3 交互效應分析 經方差分析可知,因素間互作項未達顯著水平(表3),但因子間的交互效應對通蕎2號產量還是有一定影響,X1X2、X2X3、X2X4、X3X4的回歸系數為正,因素間存在正相關,表明在一定范圍內,增大通蕎2號密度,提高氮、磷、鉀肥施用量,可提高通蕎2號產量;X1X3、X1X4的回歸系數為負,因素間存在負相關,表明密度與磷、鉀肥施用量之間有一定的互補作用。由于互作項回歸系數絕對值大小順序為b34>b14>b24>b23>b13>b12,故互作項效應大小順序為:磷、鉀肥互作效應>密度、鉀肥互作效應>氮、鉀肥互作效應>氮、磷肥互作效應>密度、磷肥互作效應>密度、氮肥互作效應,磷、鉀肥互作效應對蕎麥產量影響最大[7]。 2.3.4 最高產量的方案組合

對模型(1)產量數學函數各因素取偏導進行優化,尋求目標函數的極大值,采用DPS數據處理平臺對模型尋優[8],在約束范圍內(-2,2)目標函數的最大值為3242.51kg/ hm2,各因素水平為:X1=2,X2 =-1,X3=-2,X4=-2,即密度150萬株/hm2,氮肥施用量為30kg/hm2,磷肥施用量為30kg/hm2,鉀肥施用量為30kg/hm2 。

2.3.5 最佳產量綜合農藝措施模擬選優

據回歸模型采用頻數分布法[9],尋找以抵消耗獲得高產次數多、頻數較高的最優綜合農藝措施,將試驗結果輸入計算機進行模擬運算[7],經統計分析將產量達 2017.45kg/hm2以上(223個)各因子水平進行分析。從表5看出蕎麥2017.45kg/hm2以上產量的最佳實施方案為:種植密度117.02~123.25萬株/hm2,氮肥(N)39.18~41.54kg/hm2,磷肥(P2O5)42.40~45.32kg/hm2,鉀肥(K2O)41.95~44.56kg/hm2。

3 結論與討論

通過二次正交旋轉組合設計方法,建立的回歸模型達5%顯著水平。通過主效應分析得到各因素對產量影響最大的因素是密度,其次為氮肥,磷、鉀肥對蕎麥的增產效應不太明顯,但也是不可忽視的,其互作效應對通蕎2號產量影響最大。

經優化綜合農藝措施,蕎麥在2017.45kg/hm2以上產量的最佳實施方案:種植密度為117.02~123.25萬株/hm2,

氮(N)施用量39.18~41.54kg/hm2,磷(P2O5)施用量42.40~45.32kg/hm2,鉀(K2O)施用量41.95~44.56kg/hm2。

密度、氮肥、磷肥、鉀肥作為高產栽培技術的主要人為控制因子,也是創造高產的基礎因子,如果這四這互作關系不合理,就很難表現出蕎麥的產量水平,而且離開這4個因子的優化區域,即使再優化其他因子,也很難達到最佳產量,因此,適當密植是奪取高產的重要途徑,合理的肥料運籌是取得高產的基礎,綜合的農藝措施是取得高產的關鍵。

參考文獻

[1]張春華,呼瑞梅.同生態類型蕎麥品種的適合性評價[J].黑龍江農業科學,2015(9):14-1.

[2]張春華.通遼地區綠色蕎麥標準化種植技術[J].黑龍江農業科學,2015(2):164-165.

[3]張春華.通遼地區蕎麥產業存在的問題及發展對策[J].內蒙古農業科技,2014(6):108-109.

[4]呼瑞梅,王振國.內蒙古通遼市蕎麥發展現狀、優勢及應用前景[J].雜糧作物,2010(2):156-158.

[5]張春華,文峰,黃前晶,等.色素萬壽菊高產高效栽培模型研究[J].內蒙古農業科技,2009(6):64-65.

[6]丁希泉,鄭秀梅.農業實用回歸分析[M].長春:吉林科學技術出版社,1989.

[7]毛新華,石高圣,倪松堯.氮肥、磷肥、鉀肥與養麥產量關系的研究[J].上海農業科技,2004(4):52-53.

[8]唐啟義,馮明光.實用統計分析及其DPS數據處理系統[M].北京:科學出版社,2002.

[9]周匯.運用二次正交旋轉組合回歸設計組建作物栽培學模型[J].云南農業科技,1988(3):23-25.endprint