探溫州,四十年的堅與守

□呂淼

探溫州,四十年的堅與守

□呂淼

溫州模式未來仍需在“大溫州”的格局中,加快經濟社會的轉型,實現由“簡單勞動”向“資本技術”要素結構轉型、從“低效分散”向“高效集聚”的人口產業結構轉型、由“個體滿足”向“回報共享”的社會價值轉型,更好演繹“鐵三角”中的堅固角色

2004年是溫州經濟的分化點。從這一年起,溫州經濟增速從領跑全省一路下行,年均增速跌至全省末位,“溫州模式”逐漸式微。這10年間,是溫州最壞的時代,也是最好的時代;是溫州“鐵三角”地位岌岌可危之時,也是希望開啟之春。微觀重構、內需向好、改革深化,從2013年起,溫州經濟回歸穩定健康增長格局基本形成,溫州“鐵三角”地位在經歷動蕩之后,又將進入新一輪的活力迸發階段,并再次筑牢溫州在全省“鐵三角”中的地位。

溫州也曾遭遇“失意的十年”

縱觀改革開放39載,溫州曾一度輝煌,也曾一度迷茫。1978—2004年溫州GDP增速14.1%,高出全省平均水平0.6個百分點,位居全省首位,創造了省內最膾炙人口的增長奇跡,溫州在全省的“鐵三角”地位,也在這一時期被打上深刻烙印。然而2004—2012年溫州GDP增速10.5%,落后全省同期水平1個百分點,居全省末位。GDP、規上工業增加值、財政總收入、進出口總額、社會消費品零售總額等多項增幅指標均“墊底”,溫州在全省的“鐵三角”地位遇到了諸多挑戰。

圖表1 溫州歷年地區生產總值和增速

長期低層次的路徑依賴,導致溫州深陷“粗放增長缺資源、集約增長缺激勵”困局,產業轉型滯后、創新增長弱化、企業空心化嚴重、社會發展弱化等問題日益凸顯,建立在血緣、親緣、族緣和地緣基礎上的“鐵三角”地位仿佛不再,呈現出“四大失意”。

制造業不太景氣。低端低成本勞動力和傳統技術結構導致要素結構仍以低層次勞動為主體,溫州制造業綜合技術水平僅為全省的60%,2012年溫州塑料制品、皮革皮毛、紡織服裝等典型勞動密集型產業占工業比重仍高達28.8%,10年間僅下降了0.5個百分點左右。另外,溫州本地經濟的粗放增長遭遇建設用地的嚴重制約,然而在全國仍普遍粗放增長狀況下,溫州企業難以在本地實施具有較高水平的集約經營。企業紛紛出走,本地經濟趨于“空心化”。近10年來,本地工業企業和外遷企業對外累計投資額已超過1000億元。實體經濟不景氣已經成為不爭的事實。

創新較為乏力。創新乏力是溫州多重結構性固化凝滯的本質原因。六普數據顯示,溫州每萬人口中大學文化程度人口是浙江的66.6%、全國的73.9%。高達45.5%比重的外來人口中初中及以下文化水平的占88.1%,比全省高3個多百分點。人才的匱乏使得創新成為無水之源,多數中小企業長期深陷轉型中的迷茫。治理結構高度凝滯,在全球經理人當道時代,溫州的小老板們仍親力親為,企業治理結構的現代化水平長期較低。產業結構高度凝滯,長期低工資支撐的企業快速發展,嚴重扼制了當地及國內消費需求增長,信息經濟、金融服務、科技研發等生產性服務業難以較快發展。

金改未達預期。溫州金改12條效果差強人意,2012年溫州民間借貸登記中心全年共成交的借貸交易金額在4億元人民幣左右,平均每天不足200萬元。對于溫州民間借貸一年萬億的規模來說,這個數字實際影響力微薄,無法有效解決中小企業錢荒問題。隨著義烏“金改方案”大幕開啟,在貿易金融領域創新競爭日趨激烈,給溫州未來發展帶來無形壓力。

圖表2 全國、全省及溫州各種受教育程度人口占比(%)

精神失意迷茫。“溫州精神”逐漸背離市場經濟體系和現代治理模式,近年已成為制約溫州經濟社會轉型的重大短板。有人慨嘆,過去的溫州“清貧而堅定”,如今的溫州“富庶而茫然”。隨著個人財富逐漸增多,民間社會的自我恐懼情結越來越影響區域發展。社會責任恐懼導致自我安全恐懼,結果是稍有小錢的企業主千方百計尋找安全感,不愿持續做大做強,長期沉迷于傳統產業,規模普遍偏小,平均壽命只有4年,淘汰率極高。

筑底回升與轉型發展其勢已成

圖表3 2013-2016年全省各市GDP增長情況(%)

2013—2016年,溫州GDP年均增長7.9%,高出全省平均水平0.1個百分點,位次前移至全省第五位。從2013年起,溫州經濟開始觸底回升,2016年溫州市GDP總量達到5045.4億元,首次突破五千億大關,繼續名列全省第三,其中與紹興的差距從2012年的30億元擴大至335.2億元,再次鞏固了溫州在全省的“鐵三角”地位。

工業企業經營狀況向好,構成筑牢溫州“鐵三角”地位的重要基礎。2012年投資和出口的斷崖式回落,溫州規上工業利潤增速一度跌至-9.4%的負增長,而2013-2016年溫州工業企業利潤保持較好水平的增長,年均增長5.2%,雖不如前30年的美好時光,但盈利能力不斷提升,進入可持續發展階段。同時,溫州企業資產負債率從2012年的59.6%收縮至49.9%。在較好的利潤增長和相對較低的資產負債率支撐下,以及生產者價格上漲激勵下,企業預期將有所改變,補庫存周期或已開啟。溫州工業增加值增長回升顯現,2016年比上年增長7.1%,比2015年回升0.8個百分點。

收入和消費增長雙雙加快,構成筑牢溫州“鐵三角”地位的基本支撐。得益于市場化改革和經濟高速發展,溫州民間資本搭著商業生產迅速擴張的順風車,完成了最初的原始積累和財富增長。經測算,2013-2016年溫州居民人均收入實際增長比GDP增長快0.3個百分點,比人均GDP增長更快一些。由此導致2013年至2016年溫州社會消費持續兩位數實際增長。2016年溫州社會消費品零售總額占GDP比重59.6%,居全省首位,高出全省平均17個百分點。由此進一步推動服務業增長加快,吸收了制造業減少的就業人群,有效促進經濟發展回復到內需主導和消費主導上來,構成經濟向好基本支撐。

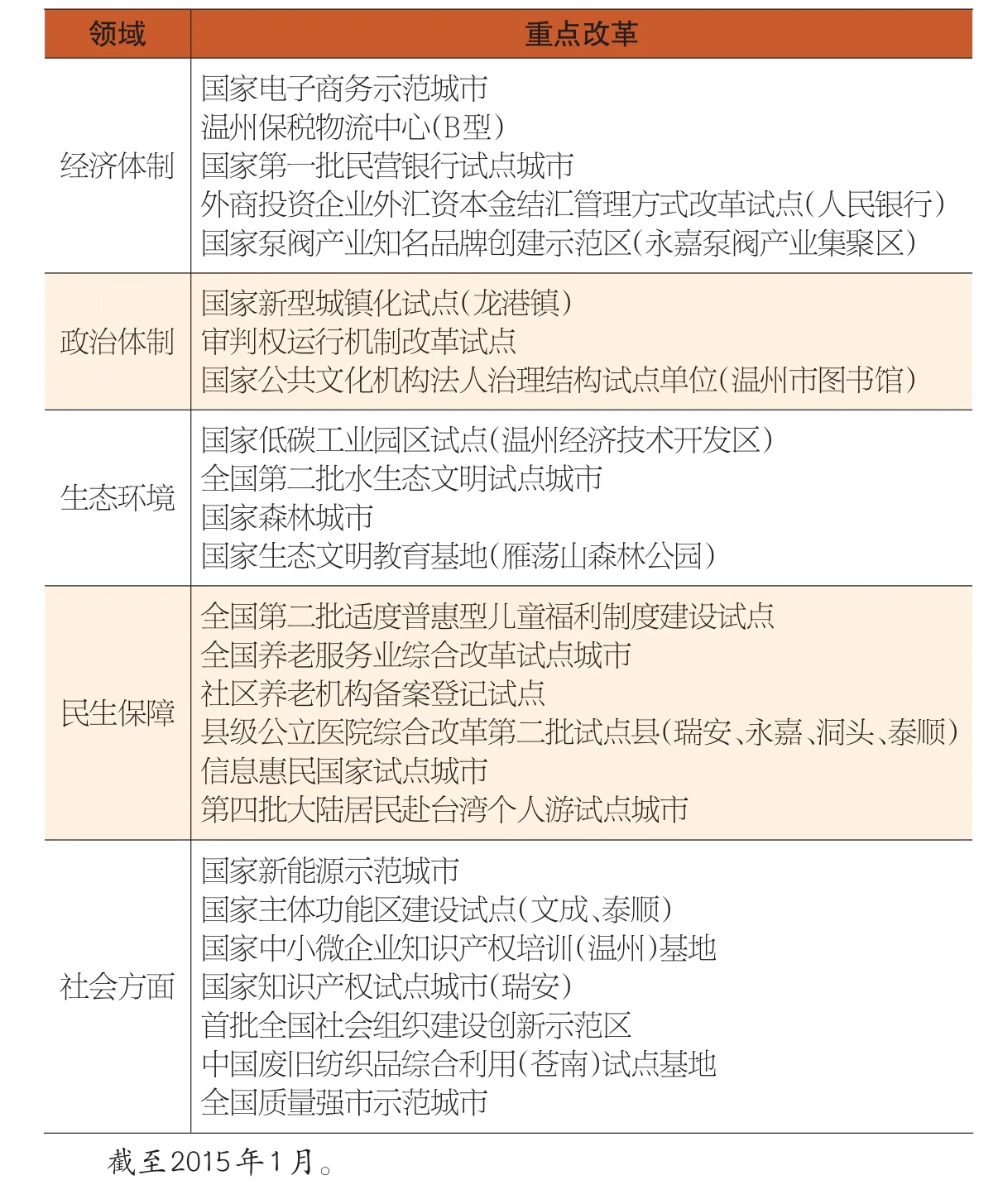

重點領域改革全面深化,構成筑牢溫州“鐵三角”地位的動力基石。如凱恩斯所說“是理念,而非既得利益,是成功的關鍵”,在相當長時期內,溫州模式是中國改革的一大典型,是市場化改革的草根力量,創造了30年中國改革最膾炙人口的制度變遷奇跡。盡管目前改革已進入攻堅期和深水區,但溫州仍在許多方面先行先試、敢于創新。據不完全統計,電子商務、信息惠民、森林城市、水生態文明建設、新型城鎮化、民營銀行等領域,溫州共獲得25個國家級示范試點、23個省級改革試點。溫州依然是中國改革舞臺上令人矚目的焦點之一。溫州目前在土地整治、確權賦能、公共投資、金融創新、社會治理等重點領域取得了突破,其中投融資體制機制創新頗有成效,2016年溫州民間投資增長5.3%,高于全省平均水平3.2個百分點,基礎設施、教育醫療等領域分別有25個項目列入國家發改委PPP項目庫、27個項目列入浙江省發改委PPP項目庫。

再筑溫州“鐵三角”發展新優勢

無論是倒逼機制下的被動應對,還是創新創業下的積極應對,隨著資本積累、主體提升及環境改變,溫州在集約發展、消費升級、創新增長等領域形成了較為明顯的機遇,未來亟需優化本身經濟行為,深化區域性改革,繼續走在發展的前列、勇立時代的潮頭,扮演好溫州在“鐵三角”中的重要角色。

(一)中國經濟整體緊運行下,溫州長期的企業生產經營與財富累積模式帶來集約內涵機遇

當前中國經濟從寬運行向緊運行陡變,勞動力總量、土地資源等要素供給口子收緊,而居民收入增長放緩、出口投資增長下降,內外需求增長仍偏低,依賴大量土地、資本投入的粗放外延式增長難以維系。

溫州有著長期集聚集約發展的傳統,從溫州土地集約利用來看,就遠遠走在全省前列。從谷歌地球上也可看到,浙江沿海岸線的大片耕地,農居多半沿路渠“一張皮”分布,把耕地弄得碎片化。而在瑞安,靠海的大片耕地很少有獨立農舍,農居密集于溫州至瑞安104公路兩側,形成了縱深兩公里多的城市帶,數據也顯示溫州規模以上工業企業畝均增加值等指標均在全省前列。溫州產業結構也在發生積極變化,第三產業近幾年持續增長較快,2016年與2011年相比,溫州第三產業比重上升10.8個百分點,達到55.4%,居全省第二。

圖表4 溫州各領域國家及省級改革試點

可以相信,憑借“敢為人先”的人文精神,溫州在新的發展時期必將率先推進市場化改革。那些善于捕捉市場機會、精于實業經營的民營企業,也一定能在開放包容、兼容并蓄的新營商環境中,以務實創新、講求誠信的商業理念,形成粗放外延向集約內涵發展的巨大轉變。

(二)消費經濟主導下,溫州工業產品結構和民間財富優勢帶來的市場優勢

一方面,溫州輕工產業發達,契合中低需求相對增長這一狀況。2016年,全國和浙江城鎮居民收入實際增長分別為5.6%和6.0%,均低于全國和浙江的人均GDP增長速度,這大概與當前勞動力結構及其供求狀況有關。當前主要是藍領短缺,農民工尤甚,城鎮勞動力大多就業于白領崗位,藍領薪酬增長遠快于白領,物美價廉的溫州制造仍有較大市場。

另一方面,溫州民間財富雄厚,為消費品質化奠定基礎。2016年溫州城鄉居民人均可支配收入分別達4.8萬元和2.3萬元,略高于全省平均水平。《世界奢侈品協會2011官方報告藍皮書》顯示,溫州奢侈品消費能力在內地排名前三。雄厚的民間資本為溫州消費由模仿排浪式向個性品質化過渡提供了重要機遇和潛在可能。

(三)知識型企業家的興起與成長,溫州有望加快實現創新增長的市場化

一則,草根到精英的轉變將大量涌現。中國經濟于2008年出現增長回落,期間2010年復至兩位數增長,2011年后則持續回落,皮革、服裝、汽摩配等溫州傳統行業日子艱難。此間,出身草根的溫州企業家們以及越來越多的溫商“創二代”,在歷經市場錘煉中,逐漸從浮躁回歸平和,從盲目擴張走向穩健經營,在低調探索中悄然轉型。通過加大研發投入、引入國際品牌、連鎖經營發展,探索商業業態和價格管理創新,實現了從“一塊布”到“一個品牌”的華麗轉身。

二則,職業經理人的脫穎而出。以正泰等一批龍頭企業更為重視職業經理人的引進和培育,通過“雙培計劃”等方案建立了現代企業制度,初步實現了所有權與經營權的分離,從根本上擺脫“家族制”“家長式”管理,實現了從“人治”向“法治”的根本轉變。一批高學歷、高智商和高情商的新銳企業家正日益成為溫商生力軍。三則,引入高素質人才和企業來溫州投資創業。充分利用長三角經濟帶和海西經濟區交匯的人才和資本優勢,持續完善浙南科技城、樂清經濟開發區、溫州空港新區等產業平臺基礎設施配置,著重吸引威馬汽車、中電通訊等一批附加價值和長期增長彈性較高、環境資源影響較小的外來企業入駐,在產權保護、稅費減免、行業準入等方面予以優先,外來經營者日益融入溫州主流社會。

從溫州“鐵三角”歷史地位的演變中,我們可以看到浙江經濟沉甸甸的變局。30多載風雨兼程,有超越、也有止步;有驚嘆的高潮、也有窒息的低谷;從輝煌到迷茫,從跌宕起伏到穩中求進。溫州模式未來仍需在“大溫州”的格局中,加快經濟社會的轉型,實現由“簡單勞動”向“資本技術”要素結構轉型;從“低效分散”向“高效集聚”的人口產業結構轉型;由“個體滿足”向“回報共享”的社會價值轉型,更好地演繹“鐵三角”中的堅固角色。

作者單位:浙江省發展和改革研究所