茶葉已被視為作品,茶湯還沒有

蔡榮章

這幾天看了一段視頻,描寫一位制茶師陪同工人拿著翻土機將茶園的雜草翻入土里,同時混入預備好的堆肥,翻土機無法施工的地方就用手或小扒子。采收進來的茶青放在大竹盤上曬太陽,太陽轉烈了,就移入遮有黑網的棚架內。茶青搬到室內后,他用雙手捧著葉子,輕輕地抖動著,就像哄嬰兒不要哭的那個樣子。放在架子上的期間,想聞聞香氣變得怎樣了,輕輕地拉出一層層架子上的茶葉,就像挪動睡著嬰兒的小床。接下來的炒青是在高溫的滾筒內進行,制茶師伸手進去滾筒內抓了一把又一把的茶葉試探,感知著茶葉相互間的黏稠度,當他確定已到適當的殺青程度,將茶葉倒進揉捻機進行初揉。制茶師不放心全讓機器代勞,后半段就用自己的雙手,像面食師傅的揉面般、像陶藝師傅的揉泥般地揉著,他說:手的熱度與力量會讓茶葉變得好喝。

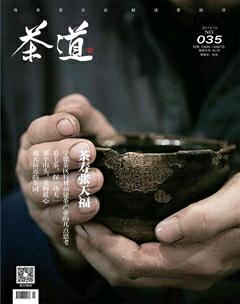

制茶師這樣地呵護著茶青,想讓鮮葉變成他期待的茶葉,從茶樹的成長、日光萎凋到室內萎凋的進行、殺青的火功、揉捻的力道,我們看出了他在創作一件茶的作品。這樣的創作與寫一首曲子、畫一幅畫是同樣的態度,制茶師將茶葉視為是一件作品,是“師”字級制茶者應有的意志。茶葉不像橘子,采下來就是成品,也不像稻谷,割下來打下果實,曬干就是成品。這件被視為是一件作品的茶葉,其品質當然還受創作者的能力、創作時的天候、以及茶樹生長狀況影響,這也與音樂的創作、繪畫的創作受創作者能力左右一樣,但“將茶葉視為是一件作品”是我們要強調的,因為將茶葉視為是一件作品與僅將之視為是茶樹的果實是不一樣的。在茶道藝術的領域里,要將茶葉視為“作曲”,將茶湯視為“演奏”,前后兩件都是“作品”。

但是看到的視頻,在詳細描寫茶葉的創作后,接下來就是拿一只碗或一把壺泡茶,把茶葉放進去,用水一沖,捧著茶碗,或將茶湯倒入杯內,請客人喝茶。接著的畫面是客人的贊美與贊嘆聲,好像茶葉直接進入口腔一樣。事實上從茶葉要變成茶湯還要經過另一段的創作歷程,這次的創作是由泡茶師為之,不論是不是與制茶師同一個人,但需要的功夫是不一樣的。對制茶與泡茶公平看待的視頻制作者應該要在茶葉制作完成后,錄下泡茶師處理水或挑選水的過程,紀錄泡茶師特意使用一個發熱面發熱平均的電爐,一再地觀察水溫的變化。將茶葉倒出,細細地觀看著茶葉的顏色與明度、茶葉的老嫩與粗細、被揉捻的程度、陳化歲月的長短,泡茶師盤算著應放置的茶量、應使用的水溫、第一道要浸泡的時間。他再次換了一把壺與杯子,應該是要用那樣的壺質與杯子才對吧。當他沖完水、按下計時器后,他把心放在壺內,一直陪伴著茶葉,這時他好像意識到應該比原先判斷的要提早個五秒鐘倒出才對。這是茶湯的創作,制茶師將茶做好了,就像音樂家把曲子寫好了,接下來是要把茶泡出茶湯,要把紙上的音符演奏或演唱成音樂。

有些由茶藝界錄制的視頻,會重視從茶葉過度到茶湯的這個部分,但往往看到的是茶藝表演,偏重在肢體動作、背景音樂、舞蹈、吟唱的表現,茶湯只是在上述表演中一掃而過的沖水、浸泡、倒茶、喝茶,不容易讓人意識到泡茶者在創造一件茶湯作品。

從常見的視頻與茶事活動中,為什么茶葉的創作比茶湯的創作受人重視?因為好的茶葉作品可以賣好的價錢,好的茶湯作品目前還無法賣好的價錢,茶道藝術尚未被認知。endprint