智能車載信息服務(wù)工程中的用戶體驗研究及應(yīng)用

班 偉 (廣東工業(yè)大學(xué) 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 510090)

智能車載信息服務(wù)工程中的用戶體驗研究及應(yīng)用

班 偉 (廣東工業(yè)大學(xué) 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 510090)

隨著車載產(chǎn)品信息功能的不斷增加,人在駕車時與車之間的關(guān)系越來越密切,駕駛員的操作變得極為復(fù)雜。因此,強化行車中用戶體驗,力圖通過完美的設(shè)計,使得高科技能夠在合適的地方、合適的地點、以合適的方式為人們帶來便利和愉悅。許多交通事故正是因為較差的用戶體驗造成的。用戶需求分析是用戶體驗中最重要的一個環(huán)節(jié),同時也是一個復(fù)雜的環(huán)節(jié)。從用戶體驗出發(fā),采取用戶觀察、用戶訪談等研究方法,努力發(fā)現(xiàn)用戶隱性需求和現(xiàn)有車載信息服務(wù)系統(tǒng)中用戶體驗的優(yōu)缺點,為把握最終的交互設(shè)計做參考。之后進(jìn)行可用性評估來驗證用戶體驗設(shè)計的有效性,為企業(yè)在設(shè)計新的車載信息服務(wù)系統(tǒng)時,探索和歸納一些理論指導(dǎo)。

智能車載信息服務(wù)系統(tǒng);用戶體驗;需求分析;可用性評估

一、將智能車載信息服務(wù)系統(tǒng)的用戶體驗需求分層分析

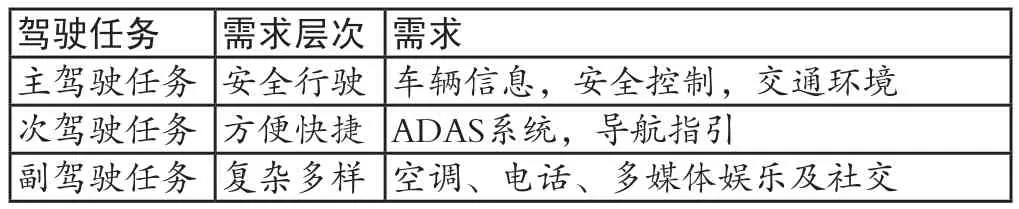

隨著汽車的普及,在駕駛過程中不僅僅是單純的控制汽車前行,更多的生活需求在駕駛的過程中需要完成。安全,方便,復(fù)雜的需求成為用戶的三個需求層次。本節(jié)將根據(jù)駕駛?cè)蝿?wù)的分級理論對用戶需求進(jìn)行分析歸類如表1所示。

表1 按照駕駛?cè)蝿?wù)等級分類的用戶需求層次

主駕駛?cè)蝿?wù)是確保車輛在道路上行駛的主要活動,是安全需求最高等級任務(wù);次駕駛?cè)蝿?wù)是指取決于駕駛需求活動。次駕駛?cè)蝿?wù)分為體現(xiàn)駕駛?cè)艘鈭D的駕駛動作和可以感知外部環(huán)境變化的駕駛反應(yīng)。例如規(guī)劃導(dǎo)航路徑指引,車輛并線提示等。副駕駛?cè)蝿?wù)是指與具體的車輛操控任務(wù)無關(guān)的行為。副駕駛?cè)蝿?wù)主要是為了提高駕駛舒適度和進(jìn)行各種娛樂活動,例如開空調(diào)、聽音樂、接打電話等。

二、智能車載信息服務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計實踐及可用性測評

1.車載信息服務(wù)系統(tǒng)構(gòu)架設(shè)計

根據(jù)上一節(jié)對用戶體驗需求的分層分析,可以將系統(tǒng)信息分為三個層次,第一層次是車輛使用安全方面的需求,如:車速、里程、油量、車況(故障警示燈)、車輛控制(車燈、空調(diào)等);第二層次是輔助用車的方面信息,如:導(dǎo)航、街景、路況、ADAS自動駕駛等;第三層次是對多媒體娛樂以及社交方面的需求,如:音樂、電臺、聽書、社交、電話、微信等。依據(jù)以上需求級別筆者制作出車載系統(tǒng)信息分布圖,如圖1所示。

圖1 車載信息服務(wù)系統(tǒng)信息分布圖

2.用戶體驗交互設(shè)計

環(huán)境的感知與人的感官系統(tǒng)緊密相關(guān)。 人的感官系統(tǒng)涉及視覺系統(tǒng)、觸覺系統(tǒng)和聽覺系統(tǒng)語音等。接下來我們將從視覺、觸覺、語音三種感官系統(tǒng)論述車載系統(tǒng)交互設(shè)計。

首先在駕駛過程中,駕駛者眼睛是平視遠(yuǎn)方,那么在整個車載系統(tǒng)屏幕放置位置最好在0-15°之間。高于平視角度,屏幕的位置會遮擋駕駛者向前觀察視野。低于平視角15°,駕駛者在觀察屏幕時會產(chǎn)生低頭動作,駕駛者視線離開前方視野的時間越長,對于前方路況的失控隱患也就越大。

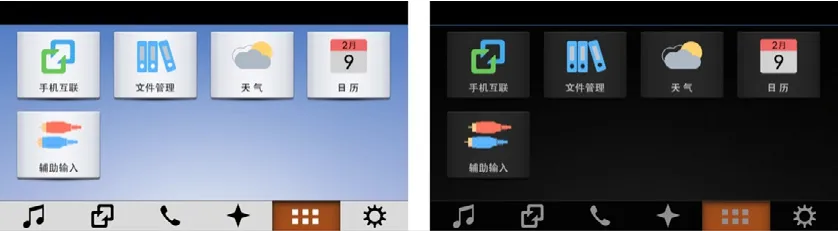

另外由于環(huán)境光線的影響,并且伴有晝夜之分,單純的背光亮度調(diào)節(jié)無法滿足用戶對交互界面清晰可見的需求。因此我們增加了日夜模式兩套顏色不同的界面交互設(shè)計。如圖2所示。

圖2 概念車載系統(tǒng)日夜模式設(shè)計

隨著機械式的按鍵旋鈕逐漸被碩大的屏幕取代,過去駕駛中“盲操”在電容屏上就變得無法執(zhí)行。這種情況我們可以借助一些特定的手勢進(jìn)行“盲操”。利用快捷導(dǎo)航欄的全局化布局,我們可以利用這一區(qū)域進(jìn)行音量調(diào)節(jié)。由于此區(qū)域一直固定在屏幕的底端,用戶無需將視線離開路面,即可能用手去感覺到并進(jìn)行操作。大大提高行車安全系數(shù)。

3.可用性評價

可用性評價主要目的是為了找出產(chǎn)品可用性方面的問題,即用戶能否很好地使用產(chǎn)品的各項功能。判斷產(chǎn)品用戶體驗設(shè)計是否優(yōu)良主要有四個指標(biāo),它們分別是:功能是否有用;操作是否易用或者易學(xué)習(xí);過程是否可靠;交互方式是否靈活且多樣。好的用戶體驗就是通過簡單的操作提供有用的功能,做到可靠且靈活。

4.測試方法

可用性測試的方法分為兩種:有用戶參與和無用戶參與。在實際的設(shè)計工作中,用戶的時間并不是免費的,這樣用戶樣本的數(shù)量得不到滿足,得出的結(jié)論就有一定的偏差。另外由于用戶對于車載系統(tǒng)有陌生與熟悉之分,測試的結(jié)果也并不全面。

無用戶參與的測試方法主要是設(shè)計人員對典型任務(wù)(用戶在高頻使用的功能任務(wù))的操作流程進(jìn)行詳細(xì)描述,并利用上述所講的四項指標(biāo)進(jìn)行評價。當(dāng)?shù)湫腿蝿?wù)描述完成后,我們就可以通過4項指標(biāo)對典型任務(wù)中的具體描述進(jìn)行可用性評價。這些描述越詳細(xì)越好,因為只有這樣才能發(fā)現(xiàn)更多的問題。在上述描述的基礎(chǔ)上,我們需要對每一個動作環(huán)節(jié)進(jìn)行推敲。

當(dāng)然此方法也有一定的局限性,需要在典型任務(wù)的描述過程中盡量的詳細(xì),而且在某些問題上顯得比較主觀。這需要配合用戶研究以及用戶觀察法去歸納總結(jié)產(chǎn)品的使用場景以及真正的用戶需求。只有這樣無用戶參與的可用性評價才能指正交互設(shè)計中的不足。