論趙元任合唱曲《海韻》的創作特色*

馮 瑾 黃祖平

(蘇州科技大學音樂學院,江蘇 蘇州 215009)

論趙元任合唱曲《海韻》的創作特色*

馮 瑾 黃祖平※

(蘇州科技大學音樂學院,江蘇 蘇州 215009)

趙元任先生是我國著名的音樂學家,他的一生創作了大量優秀的作品,尤其是在藝術歌曲及合唱創作方面,《海韻》便是其最具代表性的一首。本文通過對這首作品歌詞與曲式、旋律以及和聲等創作技法的分析,來揭示趙元任先生的創作手法,進而為演唱和指揮這部作品提供參考。

趙元任;合唱;《海韻》;民族化

《海韻》是我國著名的音樂學家、語言學家趙元任于1927年創作的最著名的、也是唯一一首由女高音獨唱和混聲四部構成的大型合唱曲。該作品的歌詞源于徐志摩詩集《翡冷翠的一夜》第二集。作品風格接近于清唱劇,在我國近現代音樂史上具有重要價值。筆者將從歌詞、曲式、旋律及和聲等方面入手,來揭示《海韻》的創作特色,進而為演唱和指揮這部作品提供一定的參考。

一、歌詞與曲式的完美結合

一首優秀的歌曲或合唱作品,一定是歌詞與曲式的完美結合。趙元任先生在《海韻》這首作品中,既采用西方傳統曲式中的二段體結構,又根據歌詞段落的需要,在整體上實現了“起、承、轉、合”的結構布局,從而使得歌詞與曲式達到完美統一。

(一)段落結構

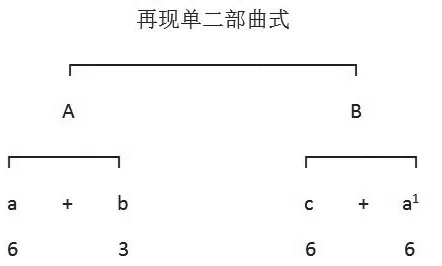

趙元任先生根據第一段歌詞采用了一個再現單二部曲式。第一句歌詞為“女郎,單身的女郎,你為什么留戀這黃昏的海邊?”作曲家根據這句歌詞譜寫了6小節的旋律;第二句歌詞為“女郎,回家吧,女郎!”,從歌詞的意思上來看,是勸說女郎回家,歌詞較短,故只有3小節的旋律,這兩句歌詞是詩翁在問,構成了一個6+3結構的平行關系的非對稱性樂段。第三句歌詞是“啊不,回家我不回,我愛這晚風吹。”女郎在回答問題,同時又是對海邊晚風的描述,音樂根據歌詞的意境寫的更加抒情,共6小節,在材料上與A段構成對比;第四句歌詞歌詞為“在沙灘上,在暮靄里,有一個散發的女郎,徘徊,徘徊。”這句意思描寫的是既有海邊上沙灘的情景,又有對女郎的描繪。故在旋律上將前三句的材料進行了總結。具體曲式圖示如下:

趙元任先生巧妙地將歌詞與再現單二部曲式結合起來,既反映出其對西方傳統曲式的熟練掌握,又反映出他善于從詩詞的內涵出發,去打破傳統單二部曲式各樂句之間的對稱性特征。

(二)全曲結構布局

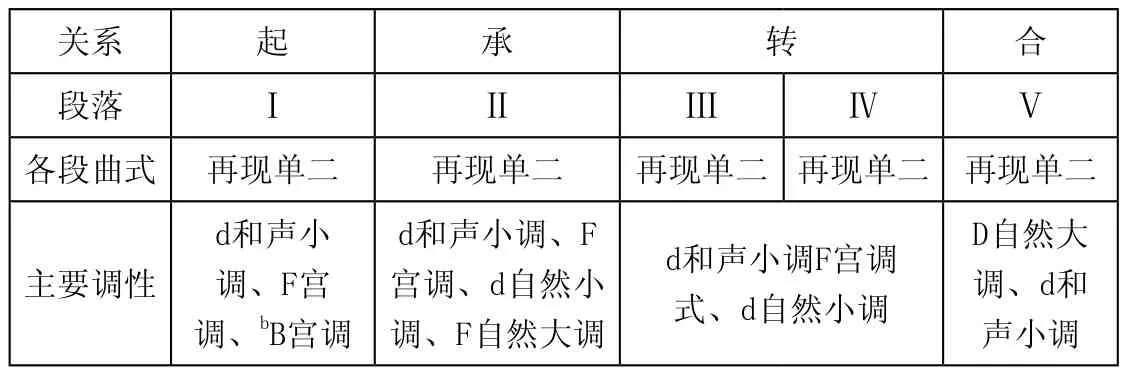

第三、第四、第五段歌詞與第一段的歌詞結構基本一致,趙元任先生在后面幾段歌詞當中,基本保留了第一段所使用的再現單二部曲式,只是在個別樂句稍作調整。但在宏觀結構上又體現了起承轉合的特征,即第二段與第一段之間體現出“承”的關系,第三段、第四段一起則體現了“轉”的關系,第五段則是對前面四段的總結,體現出“合”的關系。全曲結構布局圖如下:

關系起承轉合段落ⅠⅡⅢⅣⅤ各段曲式再現單二再現單二再現單二再現單二再現單二D自然大調、d和聲小調主要調性d和聲小調、F宮調、bB宮調d和聲小調、F宮調、d自然小調、F自然大調d和聲小調F宮調式、d自然小調

趙元任認為,中國的音樂創作大部分是相同的,只有細微的差別,所以中國的音樂一直無法自然地發展。當時關于對西方音樂的看法,分為三派:第一派主張完全把西方音樂照搬回國,從而摒棄中國傳統音樂;第二派主張抵制西方音樂,固步自封,認為中國傳統音樂就是最好的;第三派,也就是像趙元任先生一類的人主張吸收西方音樂好的東西,結合中國傳統音樂,創新出富有民族化特色的新音樂。他還主張歌唱應該以“最自然的讀音加上最音樂化的唱音”[1]。

《海韻》中出現了兩種節拍,3/4和6/8拍。3/4拍常用于圓舞曲里,形象表現了solo的女郎在海邊、在風中,無憂無慮、歡快的翩翩起舞;而后的6/8拍貼切的描繪了女郎不聽詩翁一而再再而三的勸告,相信大海是絕不會吞噬她的,生動的刻畫了一個瀟灑、頑皮的女郎。徐志摩和趙元任都生在新舊文化交替的特殊時代,這個時代的人物身兼多藝。在美國留學期間,徐志摩與趙元任認相識、相知,而且彼此之間密切交流,《海韻》這部經典之作便是徐志摩和趙元任友誼的見證。趙元任借用徐志摩的詩來作曲,想要追求詞曲交融、互相映襯的關系。詩與曲彼此加強與完美結合的時候,即是你中有我、我中有你的時候,也是兩者在涅槃中再生的時候,便造就了極具魅力的聲樂作品。趙元任先生認為《海韻》這首詩用來譜曲是極好的,詩中多次出現了“女郎”、“徘徊”、“婆娑”、“蹉跎”等詞語的重復,營造了周而復始,輾轉反側的氛圍。

二、歌劇化的旋律

趙元任強調歌曲要通俗易懂,所以在譜曲的時候,他會將歌詞進行微調,使其更貼合音樂所要刻畫的人物和情感表達。所以,為了能夠讓聽眾聽清楚歌詞,趙元任在原詩的基礎上改動了三處。暮色、旋轉、在浪花的白沫里,所對應的原文分別是:暮靄、急旋、在海沫里。他創作的歌曲中每個字的讀音起伏和曲調都有著嚴謹的考究,比如,詞中出現的兩次身影(shen-ying),有些地方分不清-n跟-ng,容易與聲音(sheng-yin)混淆,所以趙元任用了與聲調相對應的音,用了一個大跳下行讓合唱隊員方便演唱并且讓聽眾更容易聽清楚。

(一)宣敘調性的旋律

我們把敘述性的、說白似的唱段類型的音調稱為宣敘調。宣敘調在歌劇中強調朗誦式、說話似的自然音調變化,在獨白、對話的演唱中用以表現人物關系和劇情進展、其音高、節奏處理接近戲劇朗誦音調,不帶明顯的主題素材,沒有固定的結構格,篇幅短小,具有自由的伸縮性,歌詞常做純音節處理。[2]

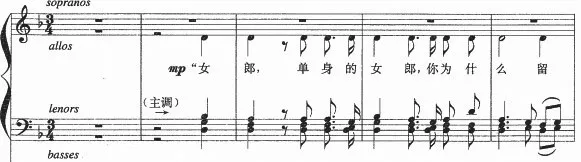

在《海韻》這首合唱中,趙元任先生也借鑒了歌劇旋律寫作的手法。如在合唱Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ等段落,類似于宣敘調性質的旋律。如在譜例1中,女高音的旋律前三小節,都是在d1音上的重復,而后上行再級進下行,這種旋律風格已十分接近宣敘調。

譜例1 《海韻》合唱I

(二)詠嘆調性的旋律

詠嘆調是歌劇中的一種獨唱形式,在傳統觀念上相對于朗誦、說話式的宣敘調。17世紀初,歌劇中的宣敘調和詠嘆調并不是兩個相互對立的概念。但大多數情況下,主要角色的定場歌調都會寫的比較抒情。這些最早的詠嘆調是用分節變奏寫成的。它的篇幅短小,大抵用三拍,常使人聯想到舞曲的節奏。[3]在作品《海韻》中,這種旋律也被作曲家運用在其中。如女高音獨唱段落基本屬于這一類。

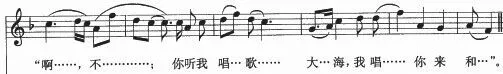

譜例2 《海韻》獨唱Ⅱ

如譜例2所示,旋律從c2音開始,緊接著級進上行再回到這個音,經過小三度的下行后大跳到f2,而后不斷地迂回上行、下行,最后停在f1上。節奏形態上來看,以大附點音符、附點音符為主,與旋律一起營造出寬廣、抒情性氣質。

第三段獨唱,轉入6/8拍,旋律仍然以抒情性的詠嘆調為主,只是在中間加入了一些休止符。第四段女高音聲部與合唱一起,但仍然以抒發情感性為主,改為3/4拍。

三、民族化的和聲手法

趙元任先生在嫻熟地運用西方傳統和聲作曲技法的同時,還努力嘗試如何在創作中契合中國聽眾,采用民族化的手法。他曾強調“中國派”的調兒,[4]在這首作品中,作曲家也十分重視“中國派”的調。

(一)五聲性調式的運用

我國的民族五聲性調式是以五聲調式為基礎的。有五聲調式、七聲調式等。五聲調式的傳統音級名稱為:宮、商、角、徵、羽,它們又稱為五聲骨干音、正音。其通常以三音組的進行作為其旋律發展的特征,而西歐大小調是以和弦分解與音階的片段作為其旋律發展特征的。《海韻》這首合唱趙元任不僅用了西方的傳統大小調,還將中國民族化特色的五聲調式加入其中。盡管五聲調式很多,比如西方的格里高利圣詠和日本民歌《櫻花》也是屬于五聲調式,但它們與中國的五聲調式完全不一樣。筆者這里所闡述的則是中國傳統音樂中所論及的五聲調式。

如在獨唱Ⅰ中(見譜例3),旋律抒情,其音階構成為F-G-A-CD-F,為F宮五聲調式,具有典型的民族化特色。在隨后的獨唱段落中,作曲家繼續使用五聲調式,但為了達到不協和的效果及增加音樂的動力,作曲家在原有旋律的基礎上加入偏音,則構成了七聲調式。如在獨唱Ⅳ中,其旋律音階為F-G-A-bB-C-D-E-F,構成F宮清樂七聲音階。

譜例3 趙元任《海韻》第24-29小節

(二)和弦結構的色彩化調整

趙元任先生為了突出和聲的民族化特色,對《海韻》中的一些和弦做了特殊處理,從而達到實現中國味的目的。所謂和弦結構的色彩化調整,是指作曲家在基于傳統和聲結構背景的基礎上,通過替換個別和弦音或者是附加和弦外音的形式來達到改變和弦色彩的目的。如第28小節,和弦進行為:Ⅴ-Ⅰ-Ⅴ。第一個和弦應為C-E-G,為F宮調式的Ⅴ級和弦。但譜子上只有C和G兩音,是省略音和弦,省略了三音。第三個和弦是代替音和弦,調試中的偏音被其相鄰的骨干音D所替代,構成了非三度疊置和弦,保持了和弦的外框結構,又實現了四度音程的疊置,既讓和聲趨于柔和,又不變動和聲的基本功能。而第115小節中,在Ⅰ級F-A-C的五音上方加上了一個大二度的音,形成附加六度音和弦,從而獲得了和聲色彩的變化。

四、結語

趙元任先生采用二段體結構與全曲“起、承、轉、合”的結構布局,從而使得歌詞與曲式達到完美的統一,并以宣敘調性的旋律、詠嘆調性的旋律相結合,使得這首作品更具有抒情性。和聲上采用中國五聲調式與附加音和弦等,從而體現出民族特色。這些共同鑄就了我國近代合唱中的經典之作——《海韻》。■

[1] 趙元任.歌詞中的國音.音樂月刊,1937,11.

[2] 林華.歌劇概述.上海音樂出版社,2012:127.

[3] 林華.歌劇概述.上海音樂出版社,2012:141-142.

[4] 趙元任.趙元任歌曲選集.人民音樂出版社,1981:40.

2017年蘇州科技大學研究生培養創新工程項目《高校公共藝術教育視域下的合唱團建設研究》階段性研究成果

馮瑾,蘇州科技大學音樂學院2016級研究生,主要研究方向:合唱指揮。※通訊作者:黃祖平,蘇州科技大學音樂學院副教授,博士,主要研究方向:合唱指揮、音樂分析。