視唱練耳教學中如何正確解讀切分音

陳 灝

(揚州大學音樂學院,江蘇 揚州 225000)

視唱練耳教學中如何正確解讀切分音

陳 灝

(揚州大學音樂學院,江蘇 揚州 225000)

作為視唱練耳教師如何指導學生進行切分音的正確訓練和解讀,是教學中所面臨的重要問題之一。目前,國內出版的樂理教科書對切分音的內涵界定,尚缺乏全面性和準確性。現代音樂節奏中的切分音豐富多彩,加強其學習和理解,并在視唱練耳教學中做到正確的訓練和解讀,是音樂藝術不斷發展的必然要求。

傳統音樂;現代音樂;重音;切分音;視唱練耳

在當代音樂創作中,作曲家如何使其筆下的節奏具有現代感,并且能夠用合理的記譜法予以體現,可以說是一個較為復雜的問題,因而是每位作曲家必須首先從理論上需要認真思考的問題。其中,切分節奏和切分音,正是每位作曲家在音樂創作過程中所著力解決的問題。作為視唱練耳教師,面對作品中的切分節奏和切分音,該如何指導學生進行正確的訓練和解讀,是視唱練耳教學中值得重視和探討的問題。

筆者認為,要解決節奏的理論與實踐應用的問題,就必定要涉及到基礎樂理這類教材書的內容。我國現行的基本樂理體系主要是在前蘇聯樂理教科書的理論基礎之上建立和形成的,這個體系為我國的演奏(唱)家、作曲家和理論家的培養發揮了積極的作用。但是,在現代節奏的使用過程中發現這個體系存在著某些嚴重的邏輯缺陷,這些缺陷極大地妨礙了樂理概念的清晰闡述以及學習者對音樂本質的正確理解,尤其是影響了對切分節奏和切分音的正確認知。

首先,關于傳統音樂節奏中切分音的內涵界定。大部分樂理教科書都是以描述的語言代替準確和簡潔的定義。如童忠良《基本樂理教程》中對切分音的定義是:一個音由弱拍(或弱位)延續到下一強拍(或強拍),從而改變了原有節拍的強弱規律,便形成切分音。切分音通常都唱(奏)得較強,成為切分重音。常見的切分音的形式有兩種:一是一小節或單位拍之內的切分音,一般用一個比前音符長的音符來記譜;二是跨小節或跨單位拍的切分音,一般用連線記譜。顯而易見,這種有關音樂節奏中切分音的內涵界定相對模糊,并不能全面地體現切分音的概念。作為一名視唱練耳老師,如何正確解讀切分音,還要對現代音樂節奏的有關切分音的各種表現形態作進一步了解和掌握。

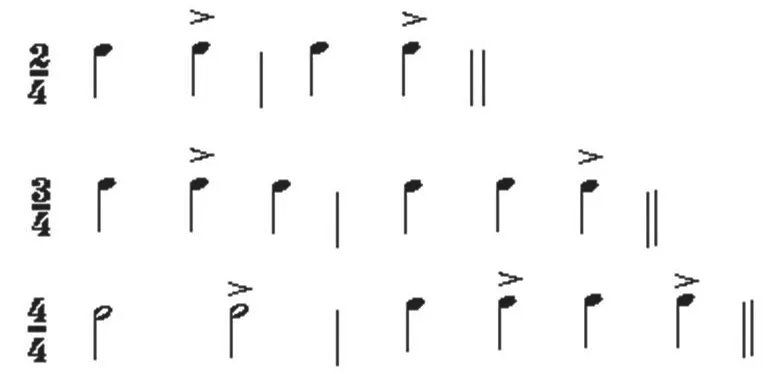

其次,關于現代音樂節奏中的切分音的內涵界定。傳統音樂的節奏體現了節拍的規則運動,只采用有限的切分;現代音樂的節奏則廣泛采用切分,在一定的程度上避免了節拍的規則運動。廣泛采用切分音是現代音樂節奏的比較明顯的特色之一。任達敏先生在其《基本樂理》第四章中對切分音所下定義是:打破正常的節拍重音流動的,出現在弱拍或弱位的重音叫做切分音。當力度重音、音調重音和長音重音與拍子重音不一致的時候,就會產生切分音。這里所講節拍重音和長音重音就是傳統意義上的切分音形成的方法。而力度重音和音調重音則是現代節奏中切分音構成的另一個重要的因素。

通過對以上幾種有關切分音理論的示例分析不難看出,我國現行的樂理體系對節奏和節拍的認識已經落后于當代國際音樂節奏理論的發展,現行樂理的節奏概念闡述的謬誤不但極大地妨礙了作曲家對現代音樂節奏的有效控制,而且也妨礙了對現代音樂節奏的理解,甚至模糊了西方學術著作中有關節奏問題的論述,特別是忽略了現代音樂節奏中的切分音概念的正確表述。面對這種狀況,作為視唱練耳教師要在教學的過程中,不斷加強學習、更新觀念、與時俱進,以便做到全面準確地解讀切分音的有關概念。現代節奏中的切分音概念,并非傳統節奏意義上切分音,還需要節拍與重音理論的支撐。其重音概念包含節拍重音、力度重音、長音重音和音調重音等多種形式。筆者對此作簡要的梳理和論證。

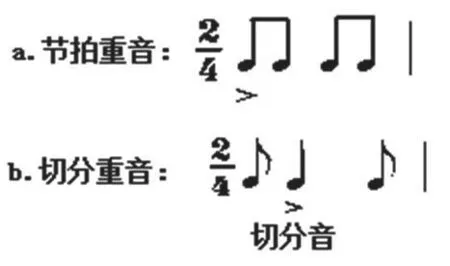

1.常見的切分音(傳統音樂節奏):出現在兩個短音之間的長音切分音,一共分為三個形式。例1屬于其中的基本形式,其余都是其的變化形式。

例1

2.長音切分音的時值用休止符縮短變成短切分音(見例2)。在童忠良先生的《基本樂理教程》中沒有提到這種形式。在李重光先生的《基本樂理通用教材》中認為這個聽起來像切分節奏,但是由于沒有同音延續的切分音,所以不能稱為切分節奏,只能叫做切分效果。在劉永福先生的《新音樂基礎理論教程》中專門就這一種形式做了定義,即:利用強拍或強位休止所產生的切分效果。而在任達敏的《基本樂理》中直接明確這是一種短切分音的效果。但是無論是切分效果還是短切分音,在視唱教學中對此類“切分音”的界定往往被忽視。很多視唱練耳教師在教授這類形式的“切分效果”時候則完全忽視了這樣一些理論表述,其做法值得研究和探討。

例2

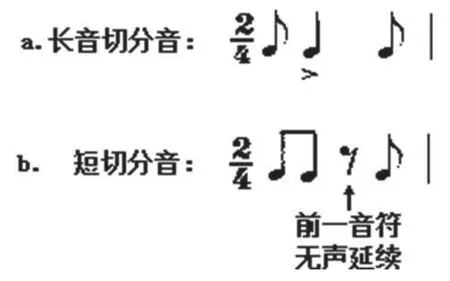

3.音調重音形成的切分音,這是在傳統音樂節奏定義中往往不被認定的切分音。但是,作為視唱練耳教師在教學過程中,特別是視唱教學的過程中提及這一形式時,讓學生正確解讀音調重音在形成時,所體現的也是一種具有切分效果的切分音。這種音調重音往往形成在旋律向上大跳的過程中。

例3

4.力度重音形成的切分音。在曲調的弱位部分如果加上了重音標記,那么,也應該將這些音當做切分音看待。

例4

美國著名音樂理論家R.W.奧特曼談到了斯特拉文斯基的《春之祭》一個簡單的二拍子音樂中,指出有許多切分音。而根據傳統音樂節奏的切分音的定義,是沒辦法看出曲子中哪里有切分音的。只有了解力度重音形成切分音的概念,才能正確解讀。

總之,時代在發展,知識在不斷更新。音樂基礎理論的總結應該跟上時代的步伐。作為一名視唱練耳教師,不僅僅是如何正確解讀切分音的問題,重要的是要不斷更新教學視角,不應僅局限于自己的學科,橫向聯系的學科知識的更新也要提上日程。如果在一些知識的更新上不能適應時代的潮流和社會的需求,必將會淹沒在時代的潮流中。■

[1]童忠良.基本樂理教程.上海音樂出版社,2001.

[2]李重光.基本樂理通用教材.高等教育出版社,2004.

[3]劉永福.新音樂基礎理論教程.上海音樂學院出版社,2004.

[4]任達敏.基本樂理.人民音樂出版社,2006.

[5]朱建萍,李曉薇.視唱,南京師范大學出版社,2015.