多維度對置性節奏教學淺探

■曲藝

多維度對置性節奏教學淺探

■曲藝

“多維度對置性”的節奏教學理論,是本人近年教學實踐中根據學生的需求和教學實踐歸納出的教學方法,其理論基礎扎根于傳統視唱練耳教學,針對近現代音樂的復雜節奏,提出這種能夠幫助學生更好理解和運用復雜節奏的方法。這種教學法針對不同專業的學生提供了更多因材施教的思路,而從普適性上而言,注重于理論與實踐相結合、平面與立體相交互、橫向與縱向相統一的辯證性教學思維模式方可以較大提升教學進度。

一、多維度對置性節奏教學及其理論結構組成提示

數學中的維度思維非常易于理解,即點構成線、線構成面、面構成空間,維度依次遞升。我們提到音樂中維度思維的概念,不妨與數學上的概念進行一個簡單的類比,“點”即為單個音符,“線”即為旋律線條,“面”即為單一樂器演奏的許多旋律線條構成的復調片段或具有多聲性質的主調音樂,“空間”則是多種樂器參與演奏不同的旋律。

在傳統的視唱練耳的節奏教學中,我們把更多精力放在橫向的節奏組織上。這種練習方式在節奏訓練初期是必要且必須的,它可以為之后的復雜節奏形態訓練打下良好的基礎。但隨著練習難度的加深,特別是在大量近現代作品中,節奏的組織形態趨于復雜化,諸如變換節拍、重音移位、多聲部復雜節奏等技術因素的出現使得訓練難度大大增加。而“對置”性練習就是針對復雜節奏問題的最優解之一,對置的概念大致可以分為縱向、橫向兩種,其本質就是通過把握“單位拍”來尋找音符與音符的對置節點。

簡言之,多維度、對置性的思維方式就是基于傳統視唱練耳教學法,針對現代音樂復雜節奏練習提出的一種相對較簡便、快速的節奏認知方法。因此,在進行具體的教學實踐之前,我們需要對近現代音樂中的節奏構成方式進行更深一步的探討。

近現代音樂創作中對于節奏組織的特征體現在其大量不規則節奏的使用和對于傳統節奏觀念的解構,重新建構起的這些組織特征區別但并不排斥傳統音樂中的規則節拍原有的秩序和穩定性。當然,不規則節拍的使用并不是每首近現代音樂作品所必備的特征要素。這種不規則節奏從組織上來看雖然很難以一種較為直觀的方式進行考量,從聽覺上也有悖于傳統音樂中追求的規則律動,但我們還是可以依稀地感受到這些不規則節奏之間的強弱關系,這種看似無規律的強弱關系實際上正是來自于規則節拍。

從節拍組織的細節上來看,近現代音樂善于打亂小節內部節拍的組合法,將傳統音樂中的以二、三拍等為一組的混合拍內部組合規律打亂拆分,使其喪失原有的律動效果。而且為了這種律動效果的打亂需要不斷地進行,或交替或重疊,使聽眾無法形成強弱律動的概念。

從宏觀上的節拍處理來看,不同于傳統音樂在節拍風格安排上的一貫性與穩定性,基本上所有的現代音樂作品都會進行不同形式不同程度的節拍變換。這種節拍變換有的是在音樂段落銜接處,用以劃分段落和區分前后音樂風格,有的甚至以小節為單位連續變換拍號,這種“變換節拍”則純粹是為了打亂節拍組織的規律性。常用的變換節拍大致有以下幾種:

1.變換節拍規律,即上文中說過的宏觀上不斷變換拍號。使用這種手段的好處是可以直接體現在譜面上,對于增強記譜的現代性有非常好的效果。

2.變化重音規律,即從細節上對原有的小節內部強弱規律進行重組。這種“重音移位”的手法在近現代派之前就有所使用,但在現代派作品中幾乎成了一種極其普遍的節奏組織手段,其優勢在于聽覺上可以明顯感受出節拍律動的變化。

3.變換句法,從前一小節弱拍或次強拍以連音線延續到下一小節強拍,通過一種類似于切分的手段來抹掉下一小節的強拍律動。

4.固定音型,在固定的音型基礎上將節奏進行錯位,從而打消對固定音型的認同感和依賴感。

5.附加時值,這個手法代是法國作曲家梅西安率先提出并開始使用的,是指在一個完整時值的小節內,按一定節拍時值比例增減音符。這種手法打破原有小節長度,聽覺效果非常有特點。

以上五點是近現代音樂中節奏組織的常用技術手段,此外,近現代音樂在音高的組織、音階材料的使用和聲復調的思維、樂器演奏法等不同的方面都刻意打破原有創作模式,以求新、求變、求異。

以視唱練耳節奏訓練中的“變拍子”訓練為例。音樂中不同拍子的變換,以及一系列的速度和重音位置的變換讓音樂變得極具動感。因此,在變換拍子的訓練過程中,配合對其速度、重音、力度等方面的要求,可以培養學生準確把握節奏時間和表達節奏速度感、拍感等綜合能力。

在變拍子練習時,需要以對置的思維把握住單位拍,根據單位拍的一一對應,來進行演奏。譜例1中用三角形標注的音符即為單位拍對置點,相同單位拍時,它們在間隔的時值上具有統一性,菱形標注為后半拍對置點(部分對置點出現在兩音符間),其在節拍對置時發揮的作用與單位拍同理(見譜例1)。

譜例1

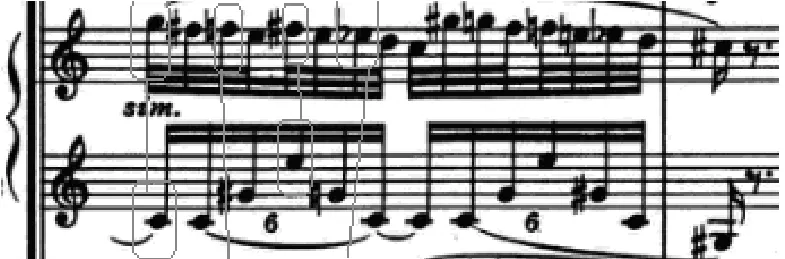

從縱向上來說,聲部層間的非倍數關系的多連音對置(見譜例2),只需要在重拍對置的基礎上,在時值中位點處進行分割,尋找出對置點(可位于兩音符之間),即可正確而快速的演奏。

譜例2

二、教學步驟的碎片化梳理和細化概念解析

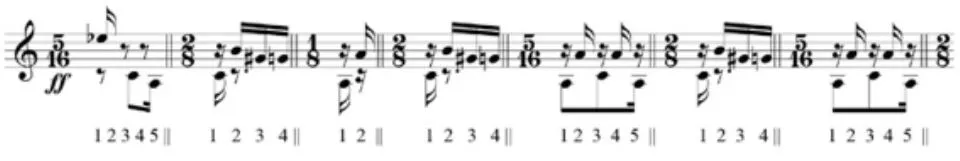

下面以斯特拉文斯基《春之祭》終曲片段為例,來示范一下關于多維對置節拍的訓練步驟

(一)學生通過譜面上拍號,按時值拍,進行視譜數拍子

譜例3

這種練習方法適用于初步接觸復雜節奏的學生,先從較為基礎的數拍子練習開始,循序漸進,夯實基礎。下方標注的單位拍是學生根據音符一一對應尋找對置點的輔助。

(二)分聲部讀譜

學生先分聲部讀譜,上聲部帶音高,下聲部敲擊或擊掌,先進行單聲部節奏訓練,再進行雙聲部節奏訓練。在指導學生進行分聲部讀譜練習室要注意速度、力度、節拍律動的要求。分聲部的讀譜練習一方面可以強化學生的節奏概念,加強練習緊迫感一提升學習效果,另一方面可以增強學生在立體維度上對于節奏組織的認知。

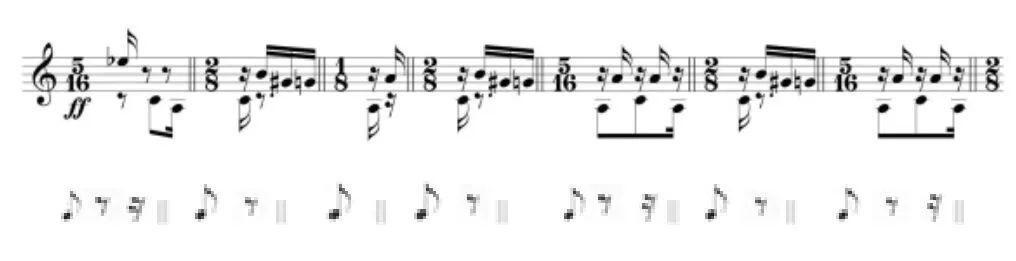

(三)立體節奏肢體訓練

學生在每小節第一拍加入第三聲部節奏,利用腳或其他肢體演示節奏,從而進一步用肢體感受變拍子在整個樂曲片段的律動感(見譜例4)。肢體的訓練可以強化肌肉記憶和節奏感的培養,尤其對于演奏專業的學生來說,這種聯系肢體與大腦的協調性練習是非常有必要的。

譜例4

(四)演奏與協作實踐互動

掌握之前的訓練并感受過實際音響效果后,學生會對該節奏訓練有了更深的體會。教師可以根據每個學生的專業不同,讓學生們自帶樂器進行片段演奏。針對演奏專業的學生不僅僅要灌輸節奏組織的概念,還要引導學生進行理論知識的實際落實,通過大量的練習以培養節奏感。

(五)補充練習

以一首變拍子的視唱曲作為補充練習,讓學生能夠將這節課所學的內容融匯貫通,并讓學生自己創作一條8至10小節單聲部或多聲部變拍子的旋律,調性、拍號、風格不限。寫作練習不僅是作曲專業學生的必修課,對于其他專業的學生來說,大量的寫作練習可以幫助他們更好地理解音樂、運用音樂,在技術上和藝術上都能夠取得進一步提升。

四、延伸性思考:無節拍節奏

在無節拍節奏的音樂作品中,我們已經很難以小節為單位去把握它的節拍規律了。在這種情況下,一些現代作曲家在記譜時索性省去小節線和拍號。但是不規律的節奏卻不代表缺乏邏輯性,相反,相對于傳統音樂在節拍概念的框架中寫作而言,運用不規律節奏反而更加考驗作曲家的邏輯思維。以下試舉兩例:

(一)序列節奏比例及數理邏輯

序列節奏比例音樂在節奏組織手法上實際是參照了數學中的數列,以小節奏型之間的數比關系為邏輯進行節奏組織。而這些數列本身就具有極強的邏輯性,如:斐波拉契數列盧卡斯數列、質數數列、等比數列、等差數列等等一系列數列在現代音樂創作中都被大量地使用,不僅用于節奏的組織,還可以運用于樂章之間的比例關系甚至音高的組織等。節奏排列在這種情況下已經類似于一種數理邏輯的推算,以一個音符時值為等比基本時值,借用各種數列將其發展變化從而形成一定的節奏排列組合。這種節奏的組合形式極具數理上的邏輯性,但從記譜的角度也為讀譜者帶來了不小的障礙,因而成為我們教學的重點、難點之一。

(二)偶然音樂隨機節奏

不同于序列音樂的嚴格數理邏輯,偶然音樂以一種更加感性的方式來處理音樂上的節奏問題,即“隨機節奏”。這種節奏實際上是脫離于作曲家的一種演奏者為主導即興節奏處理。對演奏者而言,自由的節奏發揮,在難度上比起嚴格按照譜面節奏反而要小。因而,本文不對這方面進行過多研討。

我們可以明顯區分出現代音樂與傳統音樂的節奏特征,是因為現代音樂本身就是以傳統音樂為基礎進行的改造工程。這就決定了對于現代音樂中復雜節奏形態的把握應該是以傳統音樂中的簡單、規律節奏性為基礎的,在全面完整地掌握了基礎節奏形態的情況下,才能進一步探索更為復雜更為無規律的節奏。形成了良好的節拍感節奏感,進一步熟練使用并能夠較快地反應各種基礎節奏型,以一種發散性的思維和多維度立體化的邏輯思考方式進行現代音樂的復雜節奏訓練才是行之有效的。

在復雜節奏型的教學過程中,我們常常提到“中介值”的概念。“中介值”是在復雜節拍的情況下基礎分子音符的最大公約數,這與我們提到的“對置”的概念在本質上具有統一性。在復雜節奏型如序列節奏作品的節奏分析中,我們通常取其倍數化關系的最短時值音符作為聯系基礎時值與變化時值之間的“中介值”。以梅西安的《時間末日》(譜例5)片段為例,主要節奏時值是八分音符,在原有4/4拍時值的基礎上添加了十六分音符的附加時值,我們可以取16分音符為中介值,來進行附加時值拍感的訓練。

譜例5

“中介值”概念不僅在這種不規則節奏中起到作用,對于規則節拍節奏的分析和拍感訓練也是有效果的。這種方法與之前我們在視唱練耳節奏訓練中的“單位拍”的方法比較相似,其重點都在于找到最基礎的單位時值,再以單位時值疊加的形式比較直觀地分析復雜節奏。

類似于“打分拍”“中介值”的手段有很多,其主要目的都是為了化繁為簡,從而更好地找到音符之間的對置點,以一種比較簡單的思維模式套用在復雜節奏的分析、處理、運用上。這其實就是復雜節奏教學的基本手段。

在碎片化學習和系統化梳理的進行過程中需要時刻注意學習目的,切忌從視唱練耳到視唱練耳這種脫離音樂本身的情況發生。這就要求視唱練耳教師教學時在注重訓練學生視唱練耳技術的同時,提高學生對視唱練耳學科學習目的的認知,從多維度發散性的角度出發,真正提升學生的鑒賞、演奏和創作能力。

結語

在學習和欣賞近現代音樂時,由于其采用的音高組織手段不同于傳統音樂,在調性觀念上也與傳統音樂大相徑庭,如果采用傳統音樂的思維去認識近現代音樂顯然是南轅北轍。近現代音樂中對于節奏的組織法也打破了人們對于節奏規律的揣測和慣性思維,給人們對于節奏的把握帶來了新的挑戰。因此,視唱練耳教學中對于近現代節奏及節拍的訓練一直是學科亟待解決的問題。隨著多元學科的交融和新型音樂體裁中節奏的不斷創新變化,音樂中的節奏和節拍問題已不再是僅僅圍繞著單一相位的平面化點對點的規律性發展和重音結構的固化音樂橫向律動,而是目前的聲音立體化多重結構概念的融合性音樂語言表述。從中可以理解到不同時期和風格的作品對于節奏節拍混合時值變化這一空間與時間交織的綜合音響概念對于不同方向學科的學生學習是需要特色化定制的,在此基礎上的視唱練耳技術訓練才是持續有效的。

[1]孟凡玉《除了技術還有什么?——視唱練耳文化屬性談》,《人民音樂》2007年第11期。

[2]黃茜《視唱練耳教學中現代音樂的節奏感及其培養》,《黃鐘2004年第2期。

[3]孫家國《視唱練耳教學中科學思維的建構》,《黃鐘》2003年第3期。

[4]文紅宣《視唱練耳教學的專業差異性及適應對策》,《人民音樂》2005年第12期。

[5]康雅清《20世紀現代音樂作品中的節奏特征與分析》,山西大學2014年碩士論文。

[6]方聰穎《從20世紀現代作品中認知復雜節奏》,《音樂生活》2008年第10期。

曲藝上海音樂學院作曲系講師

(責任編輯 張萌)