影響因素視角下的高校輔導員職業能力提升路徑

——基于師生問卷調查的實證分析

太扎姆

★教育研究★

影響因素視角下的高校輔導員職業能力提升路徑

——基于師生問卷調查的實證分析

太扎姆

自《標準》頒布后,關于高校輔導員職業能力提升的研究逐漸增多,其視角各有側重,但從影響因素角度進行探討的較少。通過對高校輔導員和學生的問卷調查實證分析,從“三因素”角度提出高校輔導員職業能力提升路徑。

影響因素;高校輔導員;職業能力;提升路徑

《中共中央國務院關于進一步加強和改進大學生思想政治教育的意見》《普通高等學校輔導員隊伍建設規定》的相繼出臺,使我國高校輔導員工作研究也越來越被重視。2014年3月,《高等學校輔導員職業能力標準(暫行)》頒布,基本界定了高校輔導員職業能力的標準,為輔導員提升職業能力指明了方向,使輔導員職業能力提升的路徑也更加清晰明確。自《標準》頒布后,關于高校輔導員職業能力提升路徑的研究逐漸增多,其視角各有側重,但從影響因素角度進行探討的較少。

一、《標準》頒布以來高校輔導員職業能力提升方法和路徑的研究綜述

自《標準》頒布后,關于高校輔導員職業能力培養和提升路徑的研究迎來更多更廣的關注。有從學校、培養機制、輔導員個體等不同角度進行研究的,也有從綜合性視角進行探討的。

從學校角度研究的,如張莉提出“科學定義輔導員角色,完善專業化發展制度;加強專業化培養建設,保障輔導員職業發展;完善行業體制,激發行業活力,不斷提高輔導員隊伍的整體素質和工作水平”[1];從政策角度研究的,如李忠軍提出“立足職業準入、職業考核、培養和發展及退出等維度”的培養機制[2];從隊伍建設角度研究的,如李永山提出“明確培養目標、分層次完善培養方案,改進培養過程、強化實踐能力培養,加強師資隊伍建設、優化能力結構”[3];從輔導員個體角度研究的,如李琳提出“在準確定位、提升素質、方法科學三個著力點上不斷深化完善”[4]。

也有綜合性研究輔導員職業能力培養和提升路徑的:鄭德前提出“國家培養、個人單位培訓、自我提升”的路徑[5];焦佳提出“從制度設計、培養培訓、專業支撐、學科協同、實踐創新等方面促進輔導員職業能力提升”[6];王守剛提出五個方面發展路徑——“工作評價、能力評價、專業組織、職業角色、職業理想”[7]。

足見,《標準》頒布后,從學校、政策、制度、隊伍、個體等對高校輔導員職業能力提升進行探析的逐漸增多,呈現多維度多角度研究的良好態勢。

二、影響高校輔導員職業能力提升的因素

高校輔導員職業能力提升的路徑和方法可以從多維度多角度探析,由此可見,影響高校輔導員職業能力提升的因素也是多方面的,結合勝任力理論、動力驅動理論、環境影響理論,以下歸納出最重要的“三因素”:

(一)主觀因素

勝任力理論,是指在特定工作崗位、組織環境和文化氛圍中優異成績者所具備的個人素質。勝任力包括五大領域:知識和技能、社會角色、自我形象、個性和動機。結合高效輔導員工作實際,影響高校輔導員職業能力培養和提升的因素包括輔導員的性格氣質,具備的行業相關知識和技能,輔導員對自身職業的認可、認識、期望和評價,對自身職業的規劃,對職業知識的學習、積累、更新的意識和能力,對職業心理的自我疏導能力、對學生成長成才的期望值等。

(二)客觀因素

弗洛伊德的心理動力學理論把人看做是被內部和外部力量組成的一個復雜的網絡所推動的。這一動力驅動理論中,學生、社會、家長、師生關系、職場影響等構成了高校輔導員職業能力培養和提升的重要的外部驅動力。包括:學生對輔導員的認可、需求、肯定和期待,社會、家長對輔導員的認同和支持,學生和輔導員建立的良好互動師生關系場域,輔導員群體影響和朋輩影響等。

(三)制度因素

心理學家考夫卡的行為環境論把環境分為地理環境和行為環境,他認為行為產生于行為環境,受行為環境的調節。從這一行為環境的影響因素來看,高校輔導員職業能力培養和提升的環境影響因素中最為重要的應當是制度因素,包括國家、省級、學校、學院為輔導員職業提供的政策和制度支撐,提供的職業能力提升的環境、職業空間上升的通道、職業展示、培訓和交流的機會和平臺等。

三、影響因素視角下高校輔導員職業能力提升的現狀調查

從影響高校輔導員職業能力提升的“三因素”視角出發,開展了一線輔導員和在校學生雙方面的師生問卷調查。主觀因素側重輔導員自身內部驅動力和專業能力基礎,客觀因素側重學生對輔導員的角色認知和能力評價,制度因素側重各高校輔導員培訓和團隊建設。

本次調查于2015年11月-2016年5月進行,共收到全國高校67名一線輔導員、502名在校學生的有效問卷(其中男生218名,占43.43%,女生284名,占56.57%,擔任過學生干部的學生占44.42%)。

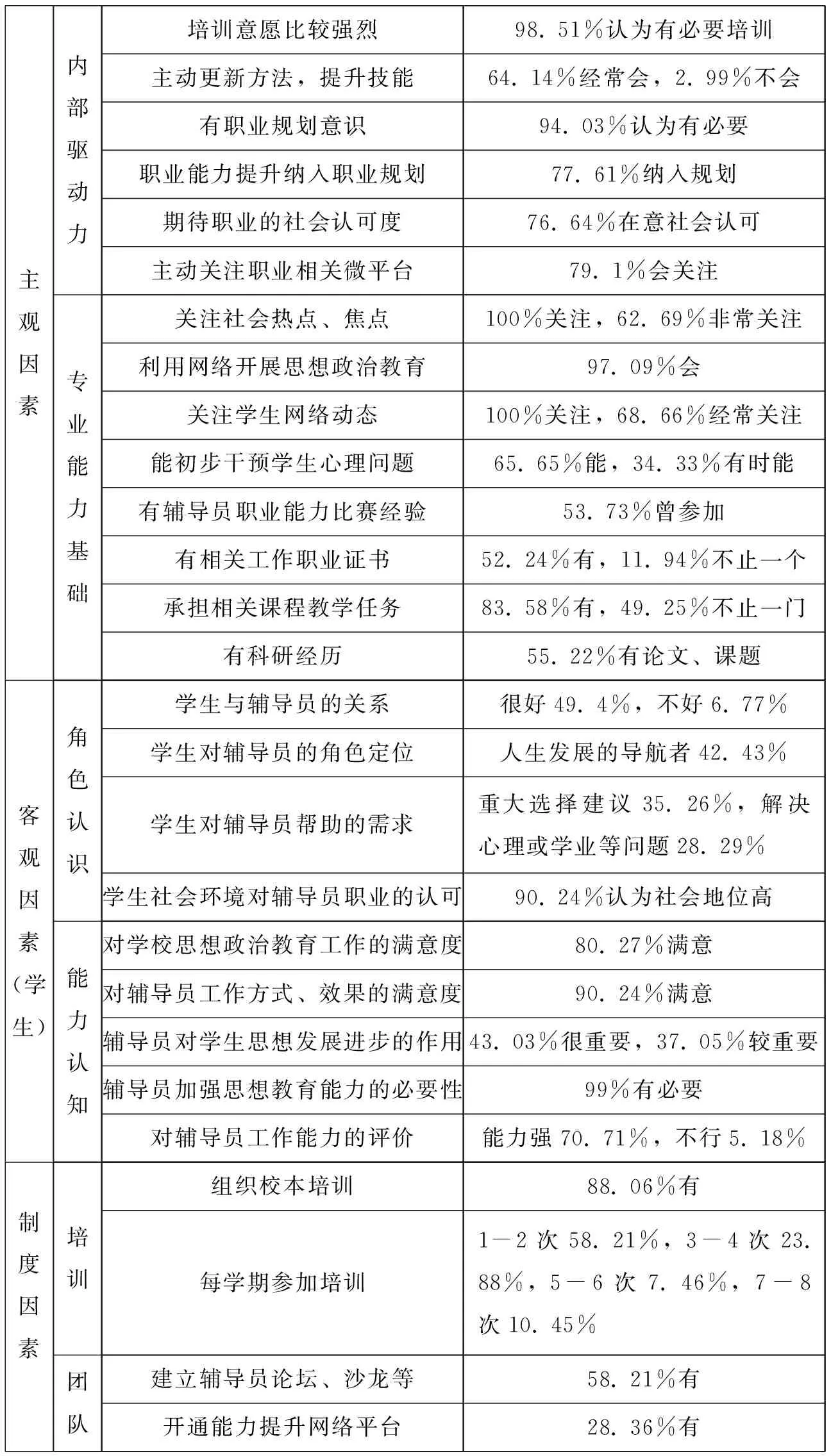

主觀因素內部驅動力培訓意愿比較強烈98.51%認為有必要培訓主動更新方法,提升技能64.14%經常會,2.99%不會有職業規劃意識94.03%認為有必要職業能力提升納入職業規劃77.61%納入規劃期待職業的社會認可度76.64%在意社會認可主動關注職業相關微平臺79.1%會關注專業能力基礎關注社會熱點、焦點100%關注,62.69%非常關注利用網絡開展思想政治教育97.09%會關注學生網絡動態100%關注,68.66%經常關注能初步干預學生心理問題65.65%能,34.33%有時能有輔導員職業能力比賽經驗53.73%曾參加有相關工作職業證書52.24%有,11.94%不止一個承擔相關課程教學任務83.58%有,49.25%不止一門有科研經歷55.22%有論文、課題客觀因素(學生)角色認識學生與輔導員的關系很好49.4%,不好6.77%學生對輔導員的角色定位人生發展的導航者42.43%學生對輔導員幫助的需求重大選擇建議35.26%,解決心理或學業等問題28.29%學生社會環境對輔導員職業的認可90.24%認為社會地位高能力認知對學校思想政治教育工作的滿意度80.27%滿意對輔導員工作方式、效果的滿意度90.24%滿意輔導員對學生思想發展進步的作用43.03%很重要,37.05%較重要輔導員加強思想教育能力的必要性99%有必要對輔導員工作能力的評價能力強70.71%,不行5.18%制度因素培訓組織校本培訓88.06%有每學期參加培訓1-2次58.21%,3-4次23.88%,5-6次7.46%,7-8次10.45%團隊建立輔導員論壇、沙龍等58.21%有開通能力提升網絡平臺28.36%有

(一)輔導員隊伍結構特點

1.女性比例高,問卷中女性輔導員占62.69%;

2.學歷層次逐漸升高,問卷中碩士及以上58.21%;

3. 工作年限不長,年輕化,問卷中做輔導員工作1-2年的占34.33%,3-5年的占35.82%;

4. 學科專業支撐不匹配,問卷中74.63%的輔導員不是思想政治教育或相關專業的。

(二)影響因素視角下輔導員職業能力提升方法和路徑的問卷調查簡析

根據調查,從影響高校輔導員職業能力提升的“三因素”角度來看,主觀因素的優勢較明顯,客觀因素的潛在動力較強,制度因素的優勢尚有不足。

1.主觀因素的優勢較為明顯

(1)成長提升需求強

通過輔導員問卷統計,82.09%的認為輔導員培訓很有必要,92%的在工作中感到需加強職業能力,94%的認為應將輔導員工作發展列入自身職業規劃中,其中有52.24%的輔導員該項選擇“十分必要”;53.73%的認為工作中態度最重要。由此可見,輔導員自身成長提升的需求強烈,崗位職業能力提升的認知十分明確。

(2)內部驅動力強

問卷中,97%的輔導員在工作中會主動更新方法、提升能力,且選擇“經常會”選項的數據達64.18%;77.61%的已將輔導員職業能力提升培養納入自身職業發展規劃中;79.1%會關注輔導員職業能力提升相關的微信公眾號、微博等。由此可見,輔導員在明確崗位職業能力提升的認知基礎上,自身行為實踐的內部驅動力較強,達到較好的“知行合一”。

(3)新渠道關注力強

問卷中,所有輔導員都曾關注學生網絡思想動態,其中68.66%的該選項選擇“經常關注”;97.02%的輔導員會通過網絡渠道對學生開展思想政治教育工作,部分輔導員還開通了相關網絡平臺。這既與輔導員隊伍年輕化,掌握并善于運用新媒體技術手段有關,更與輔導員主體主動占領網絡思想政治教育新陣地、主動運用新渠道構建網絡思政新平臺的意識密不可分。

(4)職業化意識強

問卷中反映出,輔導員關注學生心理健康,能對學生進行初期的心理干預,有一定的心理健康教育素養。關注社會熱點、焦點問題,其中62.69%會經常關注;53.73%的輔導員參加過輔導員職業能力比賽;95.52%的認為輔導員職業能力比賽對職業能力提升有幫助;51.97%的具有輔導員職業方面的專業證書,其中11.94%的有兩個以上;83.58%的承擔過輔導員工作相關專業課程,且49.25%的上過兩門及以上課程;55.22%的輔導員參與過相關科研或撰寫過相關論文。可見,從職業證書到職業課程,從技能錘煉到技能比賽,從專業實踐到專業研究,輔導員主體的職業化意識在不斷增強。

2.客觀因素的潛在動力較強

(1)學生與輔導員的共識

問卷中反映出學生與輔導員在“輔導員職業的重要性”和“輔導員職業能力提升的必要性”兩方面達成共識。輔導員對自身崗位的職業自尊性強,71.64%選擇“在意輔導員職業的社會地位和社會認可度”。100%的學生認為加強輔導員思想政治教育能力有必要,且其中54.38%的認為很有必要;82.27%的學生滿意學校的思想政治教育工作,80%認為輔導員對學生思想發展和道德進步發揮重要作用,90.24%的學生滿意其輔導員當前工作采取的方式,70.71%的認為身邊的輔導員職業能力強或較強;學生身邊的社會環境中,近90%的認可輔導員職業,對其社會地位評價高。 可見,學生與輔導員的認識在一定范圍內是有共識的。

(2)學生自身認知的“不對等”

問卷中發現,學生自身還存在一定程度的認知“不對等”。一方面,學生對輔導員職業本身的首肯較高、期望值高,但另一方面,學生對自己的輔導員信任度不夠,了解度不深:學生遇到困難和疑惑,首先找輔導員的僅占18.33%,而同學、室友、家人居前三;僅25.9%的選擇“和輔導員接觸多”;在“和輔導員的關系”選項中:“關系普通”占43.82%,“關系不錯”占37.45%,“關系非常好”占11.95%,“關系疏遠”占6.37%;13.55%學生的不了解輔導員思想政治工作的內容。這種學生對輔導員職業本身的首肯度較高和對自己身邊輔導員的依賴度不高的“不對等”現象,是輔導員和學生雙方需要強化調整的重點。

(3)師生相互認知的“不對等”

問卷中發現,輔導員和學生在相互認知上還存在一定程度的 “不對等”。學生認為輔導員最重要的角色是對其人生導航,能在抉擇面前給以良好建議的人,對輔導員角色“人生導師”的期望值較高,但輔導員群體的大多數時間和精力都用在了事務性常規管理工作上。學生對“輔導員最重要的角色”選項結果比重最大的是:人生發展的導航者(42.43%);對“最需要輔導員幫助的情況”選項是:重大選擇時給出建議(35.26%)、解決心理問題協助解決學業問題(28.29%)。 但另一方面,76.12%的輔導員認為“大部分時間被事務性管理占用”,僅22.39%的輔導員“能將一半及以上時間用于思想政治教育”。

輔導員與學生溝通的主要方式有:班會或年級大會、個別談話、網上交流。在網絡交流的態度認知和行為認知上,師生雙方的也有“不對等”。輔導員都有關注學生網絡思想動態,但36.65%學生認為輔導員不會關注;97%的輔導員會采用網絡渠道進行思想政治教育,但28.69%的學生提出輔導員沒有采取網絡溝通渠道。可見,在輔導員角色定位、職業實踐、專業方法等方面,學生和輔導員存在一定程度的認知“不對等”。

3.制度因素的優勢尚有不足

(1)環境支持不足

通過調查,50.75%的輔導員對“學校在輔導員能力提升方面的投入”不滿意;11.94%的學校還沒有組織過全校性的輔導員職業能力培訓; 41.79%的學校沒有成立輔導員沙龍等團隊;71.64%的學校沒有開通輔導員職業能力相關的網絡平臺。投入、培訓、團隊和平臺建設,各地各校都在積極開展,但整體的環境支持尚還不夠。

(2)評價模式不齊

教育的評價模式應當是多樣的。但輔導員和學生都認為學校輔導員工作評價有“重效果、輕過程”的傾向;輔導員在“當前輔導員隊伍建設存在的最重要的問題”選項中,居首位的是“激勵評價不優”(68.66%)。

(3)培訓體系不全

當前輔導員隊伍年輕化,且學科專業支撐不匹配居多,因此,專業化職業化培訓尤顯重要。但培訓機會少,問卷中,每學期培訓只有1-2次占58.21%,且多為校內培訓。同時,校外的培訓機會不多,且培訓較為零散,不系統。

四、影響因素視角下高校輔導員職業能力提升的路徑

就高校輔導員職業能力培養和提升的路徑而言,輔導員自身的主觀因素是關鍵,學生的潛在因素是動力,國家和學校的制度因素是保障。結合問卷實證分析,提出以下提升路徑:

(一)發揮輔導員自身主觀因素的積極優勢

高校輔導員職業意識強、成長提升需求強、內部驅動力強、新渠道關注力強,可見,輔導員群體的主觀因素優勢明顯,有認知,有實踐,有方法,有意識,故需發揮好其優勢的積極作用,加強職業愿景培育,科學規劃成長路徑,進一步實現“愿景”和“路徑”的有效對接。

(二)積極挖掘學生客觀因素的潛在動力

作為客觀重要因素的學生,在部分認識上與輔導員形成較好共識,為輔導員職業能力提升提供了良好的基礎。但是,學生自身認知上存在一定范疇的“不對等”,學生和輔導員師生相互認知上存在一定程度的“不對等”。因此,重點在調整,關鍵在暢通——調整學生對輔導員職業本身的首肯度較高和對自己身邊輔導員的依賴度不高的“不對等”現象,調整師生溝通交流方式方法,實現學生的期望值和輔導員的著力點之間的吻合;暢通師生溝通渠道,優化輔導員工作用力,構建良好的認同關系場域,通過“不對等”到“對等”的調整和暢通,更好地激發、激活客觀因素的潛在動力,挖掘、利用客觀因素的潛在動力,使之更好地助推輔導員職業能力提升。

(三)不斷完善制度因素的環境支撐

制度因素是輔導員職業能力培養和提升的頂層設計,目前,國家層面、政府層面都先后出臺了很多好政策,各高校也結合實際不斷探索新機制、新舉措,收到了一定成效,但面對整個輔導員隊伍及各級各類學校特點而言,仍需在優化激勵機制、完善培訓體系、加大投入力度等方面繼續下功夫,不斷完善制度因素的環境支撐。

[1]張莉、魯萍、杜濤.高校輔導員職業能力提升與專業化發展研究[J]. 思想政治工作研究,2015年第8期,p130

[2]李忠軍.以職業能力建設為核心 推動高校輔導員隊伍專業化發展[J]. 實踐研究,2014年第12期,p97

[3]李永山.以職業能力為導向 加強高校輔導員專業人才培養[J].思想教育研究, 2015年第9期,p101

[4]李琳.高校輔導員職業能力提升的三個著力點[J].思想政治工作研究, 2015年第3期,p124

[5]鄭德前.新時期高校輔導員職業能力提升研究[J].學下黨建與思想教育,2015年第11期,p53

[6]焦佳.高校輔導員職業能力提升路徑探究[J].實踐研究,2016年第2期,p96

[7]王守剛、王銘.基于職業能力發展的高校輔導員職業化發展路徑研究[J].河北工程大學學報(社會科學版),2016年第3期,p63

On the Promoting Path of College Counselors’ Professional Ability from the Perspective of Influencing Factors: An Empirical Analysis Based on the Questionnaire of Teachers and Students

Tai Zhamu

Since the promulgation of standard, the research on the promotion of professional ability of college counselors has gradually increased, and its perspective has focused on different aspects, however it hardly explored from the perspective of influencing factors. Through the questionnaire of college counselors and students, this paper puts forward the promoting path of college counselors’ professional ability from the perspective of "three factors".

influencing factors; college counselors; professional ability; promoting path

G645

A

1674-8824(2017)05-0097-06

太扎姆,成都紡織高等專科學校外語學院副書記,副教授。(四川成都,郵編:610063)

本文系2015年四川省教育廳教育部高校輔導員培訓和研修基地(西南交通大學)思想政治教育研究課題(高校輔導員專項)項目——“高校輔導員職業能力提升路徑與方法研究”階段性成果,項目編號:CJSFZ15-35;成都紡織高等專科學校人文社科重點項目目——“高校輔導員職業化專業化成長的競賽路徑研究”階段性成果,項目編號:2016fzska01。)

[責任編輯:曾雪玫]