銀行間債券市場做市商價格發(fā)現(xiàn)能力研究

(北京航空航天大學,北京 100191)

研究背景及意義

2000年初,我國首次提出銀行間債券市場做市商制度和雙邊報價概念;2001年,央行正式批準工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行等9家商業(yè)銀行成為大型銀行間債券市場做市商;2007年,央行頒布了《大型銀行間債券市場做市商管理規(guī)定》,規(guī)范做市商雙邊報價業(yè)務(wù);2010年,央行陸續(xù)允許合格境外機構(gòu)投資者進入銀行間市場,摩根大通、花旗銀行和匯豐銀行等先后獲得做市商資質(zhì);2015年,央行進一步放開境外機構(gòu)在銀行間市場的額度限制和投資范圍,將審核制改為備案制,銀行間債券市場的對外開放取得新進展。截止2015年3月份,銀行間債券市場共有包含全國性銀行、政策性銀行、外資銀行和其他金融機構(gòu)在內(nèi)的73家做市商和嘗試做市商,一個包含境內(nèi)外各類型成員的場外債券市場逐步形成。縱觀這十幾年的發(fā)展歷程,我國銀行間債券市場在引入競爭機制和對外開放方面有序推進,這對于完善我國貨幣政策傳導機制、促進利率匯率改革、推動人民幣國際化等均具有重要意義。

為了對做市商的做市業(yè)務(wù)進行評價,我國銀行間市場交易商協(xié)會制定了《做市商評價指標體系》,對做市商報價的合規(guī)性、報價價差和報價量等進行考評。例如,要求單個做市商的做市債券總數(shù)不少于6只、待償期限不少于4種類型1,開盤后30分鐘內(nèi)進行報價等,同時對評價期內(nèi)雙邊報價價差最小的做市商進行通報表揚等。可以發(fā)現(xiàn),這些引導性指標均是致力于引入競爭性做市商機制和增強市場流動性。但是,近年來我國債券市場的流動性并未得到明顯改善。受到2013年債市風暴的影響,我國銀行間債券市場年換手率僅為165%,遠低于歐美債券市場400%以上的換手率,且在2014年債市回暖后,做市商市場提供的流動性仍十分有限,雙邊報價價差一度保持在30個基點以上,缺乏對市場走勢的引導作用。2這說明,即使引入了競爭性做市商制度,我國銀行間債券市場的流動性水平和報價的信息含量仍存在諸多問題。

相比于國外成熟的場外債券市場,我國銀行間債券市場做市商機制存在三個鮮明的特征,即:激勵機制不完善、結(jié)構(gòu)單一、市場不分層。

首先是激勵機制不完善。做市商之所以積極參與市場的報價,一個重要的原因就是其本身也是一個真正的商業(yè)性盈利機構(gòu)。借鑒國外經(jīng)驗,《全國銀行間債券市場做市商管理規(guī)定》第六條規(guī)定,做市商可以享有一級市場購買債券便利、優(yōu)先承銷國債、獲得債券借貸便利、獲得產(chǎn)品創(chuàng)新政策支持、享受交易和結(jié)算手續(xù)費優(yōu)惠等。但是,除國債承銷和享受交易和結(jié)算手續(xù)費優(yōu)惠外,其他配套激勵措施均未有效落實。而國外成熟債券市場不僅包括上述措施,做市商甚至享有優(yōu)先成為央行公開操作對手方,以及參與財政部門決策等權(quán)利。激勵機制不到位最終造成我國做市商過多地承擔了做市風險和義務(wù),缺乏做市的內(nèi)在動力,并導致報價行為偏離目標。

其次是做市商結(jié)構(gòu)單一。目前,在我國銀行間債券市場承擔主要報價業(yè)務(wù)的做市商多為全國性商業(yè)銀行和政策性銀行,這造成當前做市商結(jié)構(gòu)單一、風險偏好高度趨同的現(xiàn)狀。相對于傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)負債業(yè)務(wù),債券投資業(yè)務(wù)長期以來處于從屬地位,而滿足做市要求的債券交易業(yè)務(wù)所占份額更小,導致銀行做市業(yè)務(wù)缺乏健全的風險管理制度。為了加強我國銀行債券交易風險管理,銀監(jiān)會下發(fā)了《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強商業(yè)銀行債券投資風險管理的通知》,要求商業(yè)銀行在債券交易業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、承銷業(yè)務(wù)和公司信貸業(yè)務(wù)之間建立有效的防火墻,并將其上升到資產(chǎn)負債管理的高度加以監(jiān)管。但是,總體上由于商業(yè)銀行交易需求的同質(zhì)性,在面對市場沖擊時做出的一致判斷容易導致市場單向交易趨勢的加強和波動性的增大。

最后是市場不分層。場外債券市場一般分為兩個層次,一是做市商與投資者之間的零售市場,即做市商提供雙邊報價、投資者點擊成交的市場;二是做市商之間匿名交易的批發(fā)市場,即由經(jīng)紀商提供報價中介服務(wù)的市場。例如,在歐洲普遍采用的MTS做市商內(nèi)部交易系統(tǒng),為歐洲固定收益市場的流動性和穩(wěn)定性發(fā)揮了重要作用,其已形成一套統(tǒng)一技術(shù)標準的平臺,被多個國家和地區(qū)采用。3但是,我國銀行間債券市場不僅允許做市商之間點擊交易,經(jīng)紀商也面向所有成員進行報價,這就給做市商帶來較大的報價風險。由于所有交易對手可以看到經(jīng)紀商的實時報價4,只有在做市商報價優(yōu)于經(jīng)紀商報價時才會被點擊成交,這使得做市商面臨被套利的風險,也導致大多數(shù)做市商只報單筆1000萬元的交易,市場流動性受限。

在配套激勵機制不完善、做市商結(jié)構(gòu)單一、市場不分層的環(huán)境下,競爭性做市商制度是否能夠提升市場流動性和價格發(fā)現(xiàn)能力,需要我們進行更為客觀和深入的討論。這對于我國進一步推進場外債券市場的建設(shè)、股票市場引入做市商機制的改革,以及包含境內(nèi)外各類型成員的做市商群體的整體構(gòu)建,均具有重要意義。

本文對銀行間債券市場交易的全部債券種類和全部做市商類型進行考察,并從時間維度考察市場整體價格發(fā)現(xiàn)效率的演進過程,不僅有利于我們考察不同券種和不同做市商類型在市場流動性供給和價格發(fā)現(xiàn)能力中表現(xiàn)出的差異性,還可以考察在激勵機制缺乏的環(huán)境下,哪類做市商更傾向于被動報價和消極做市;在市場不分層的情況下,哪類做市商傾向于拉大價差規(guī)避信息不對稱風險;以及在眾多因素的共同驅(qū)動下,做市商的持續(xù)做市行為是否有利于提升流動性供給和價格發(fā)現(xiàn)效率。

同時,本文將對外資銀行報價的信息含量問題進行探討。外資銀行在我國債券市場的做市債券總量和報價總量有限,因此少有文獻對其進行研究。本文認為,做市商報價的信息含量體現(xiàn)了其在做市產(chǎn)品定價、風險識別和信息獲取等諸多方面的能力,由于外資做市商多為大型跨國銀行,其所表現(xiàn)出的價格挖掘能力也應(yīng)值得我國做市商積極借鑒和學習。

文獻綜述

對銀行間債券市場做市商價格發(fā)現(xiàn)能力的研究,涉及到市場交易機制設(shè)計和市場價格發(fā)現(xiàn)兩個研究領(lǐng)域。市場交易機制設(shè)計,涉及到指令驅(qū)動或報價驅(qū)動、專家型做市商制度或競爭性做市商制度對買賣價差、市場流動性和波動性的影響研究,以及機制設(shè)計的優(yōu)劣性研究。市場價格發(fā)現(xiàn),涉及到市場價格或做市商報價能否對潛在信息進行反應(yīng)、反應(yīng)偏差程度,以及在存在反應(yīng)偏差情況下的價格收斂速度等研究。這一部分將從做市商制度對買賣價差的影響、做市商的價格發(fā)現(xiàn)能力,以及競爭性做市商制度的機制設(shè)計優(yōu)劣性三個方面展開文獻綜述。

對于做市商制度對買賣價差的影響,理論模型包括“存貨模型”和“信息模型”兩大類。存貨模型利用存貨成本來解釋做市商報價價差的形成過程。由于交易者提供的買入和賣出指令具有隨機性,做市商必須保持一定的證券和現(xiàn)金頭寸予以應(yīng)對,因此存貨模型認為報價價差的形成源于做市商持有證券和現(xiàn)金的存貨成本(參見Stoll, 1978)[1]。信息模型的基本思想是利用信息不對稱所產(chǎn)生的信息成本來解釋市場價差。做市商有義務(wù)按其報價進行交易,因此在與知情交易者的交易中會產(chǎn)生損失,出于規(guī)避逆向選擇的考慮做市商會設(shè)定相應(yīng)的報價價差(參見Kyle, 1985)[2]。在實證研究方面,國外相當一部分文獻認為競爭性做市商機制有利于縮小價差、較低交易成本(參見Lepone and Yang,2013;Anand and Subrahmanyam,2008)[3][4]。我國學者對報價價差的影響因素,也進行了相應(yīng)的探索。例如,朱世武和許凱(2004)[23]通過對我國債券市場交易行為的量化分析,研究了報價價差的影響因素和流動性的周內(nèi)變動模式。馬永波(2015)[24]重點考察了影響信用債雙邊報價的因素,發(fā)現(xiàn)做市商提供的信用債流動性明顯不足。

對于做市商的價格發(fā)現(xiàn)能力,目前研究模型和方法仍處于探索階段。Hasbrouck(1995)[5]提出的IS指標(Information Share),以及Harris et al.(2002)[6]和De Jong(2002)[7]提出的CS指標(Component Shares),是兩個被廣泛應(yīng)用的價格發(fā)現(xiàn)度量指標。IS和CS指標可用于度量對同一資產(chǎn)進行報價的不同做市商的價格發(fā)現(xiàn)貢獻程度。在技術(shù)上,這兩個指標均是基于長短期分解技術(shù)提取價格變化中的長期成分與短期成分(參見Gonzalo and Ng, 2001)[8],長期成分與反應(yīng)真實價值的有效價格相對應(yīng),短期成分則是價格偏離部分,如果某一做市商報價更新對有效價格的變化量具有更強的解釋能力,就視為該做市商具有更高的價格發(fā)現(xiàn)能力。但是,近期部分文獻開始對IS和CS指標提出質(zhì)疑。例如,F(xiàn)rijns and Schotman(2009)[9]指出IS指標并沒有考慮不同做市商報價中噪聲成分的獨立性問題;Yan and Zivot(2010)[10]指出現(xiàn)有價格發(fā)現(xiàn)度量指標并沒有考慮到價格發(fā)現(xiàn)的動態(tài)過程;Putni??(2013)[11]指出IS和CS指標能否準確度量市場的價格發(fā)現(xiàn)能力,取決于報價中噪聲成分的相對大小,并建議建立ILS指標(Information Leadership Shares),在剔除噪聲成分的基礎(chǔ)上度量市場價格發(fā)現(xiàn)能力。這些文獻在價格發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域均產(chǎn)生一定影響力。

與IS和CS指標同期發(fā)展的是Harvey(1990)[12]提出的UC模型(Unobserved Components model)。這類模型將做市商報價分離為兩部分,一部分是由新息驅(qū)動的隨機游走過程,也即有效價格,另一部分為報價與有效價格的偏離部分。偏離產(chǎn)生的原因可能源于做市商的存貨成本或逆向選擇的風險補償、價格的非連續(xù)性、對大單交易的短暫反應(yīng)、對信息的反應(yīng)不足和反應(yīng)過度等。正是由于這類模型中的有效價格是不可觀測的變量,這類模型在估計上存在較大困難,在很大程度上制約了其在實證領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。但是,隨著計量技術(shù)的發(fā)展,Oh et al.(2008)[13]和De Jong and Schotman(2010)[14]等開始嘗試直接利用卡爾曼濾波和狀態(tài)空間方法對UC模型進行估計。目前,狀態(tài)空間方法已逐步在做市商價格發(fā)現(xiàn)研究領(lǐng)域得到應(yīng)用,例如Frijns and Schotman(2009)[9]利用該方法對納斯達克市場中20只股票不同類型做市商的價格發(fā)現(xiàn)能力進行研究和評價。

對于競爭性做市商制度的機制設(shè)計優(yōu)劣性,目前國內(nèi)外尚未形成一致結(jié)論。支持競爭性做市商制度具有優(yōu)越性的文獻普遍認為,競爭性做市商機制有利于縮小價差、較低交易成本,并改善市場價格發(fā)現(xiàn)效率。例如,Lepone and Yang(2013)[3]發(fā)現(xiàn)標普指數(shù)期貨市場中的競爭性做市商具有較強的價格發(fā)現(xiàn)能力;Anand and Subrahmanyam(2008)[4]發(fā)現(xiàn)多倫多股票市場中的做市商整體上發(fā)揮了價格發(fā)現(xiàn)的引導作用;Valseth(2013)[15]肯定了挪威國債市場中競爭性做市商在價格發(fā)現(xiàn)過程中的不可替代作用,并發(fā)現(xiàn)這些做市商具有極強的信息吸收和處理能力。但是,也有部分文獻認為競爭性做市商制度在流動性供給和價格發(fā)現(xiàn)方面發(fā)揮的作用有限。例如,Huang(2002)[16]對納斯達克市場中做市商的報價行為進行研究,并將其與電子交易系統(tǒng)(ECNs)中的限價指令數(shù)據(jù)進行對比,發(fā)現(xiàn)做市商報價的信息反應(yīng)速度和信息含量劣于后者。這一研究結(jié)果隨后被Goldstein et al.(2008)[17]再次驗證。對于放開做市商準入能否營造競爭性環(huán)境,現(xiàn)有文獻也持有懷疑態(tài)度。Ellis et al.(2002)[18]指出,競爭性做市商環(huán)境是一個多種因素共同作用的均衡結(jié)果,允許新的做市商進入并不一定能夠營造出競爭性環(huán)境。Aspris et al.(2012)[19]也通過對澳大利亞期權(quán)市場中的做市商行為研究發(fā)現(xiàn),能否保持競爭性環(huán)境取決于做市商之間的動態(tài)競爭、市場集中度,以及市場結(jié)構(gòu)等多種因素,競爭性做市商制度并不一定能夠提升市場質(zhì)量和價格發(fā)現(xiàn)能力。

目前,我國學者對于銀行間債券市場競爭性做市商制度,以及交易所和銀行間市場交易機制設(shè)計的優(yōu)劣性,也存在不一致的結(jié)論。例如,張瀛(2007)[25]發(fā)現(xiàn)在目前銀行間債券市場信息不對稱程度較高的情況下,壟斷性做市商制度在維持市場運行方面更具優(yōu)勢。周愛民和吳蕾(2009)[26]運用做市商報價調(diào)整的誤差修正模型,發(fā)現(xiàn)競爭性做市商的報價糾錯功能較強。袁東(2004)[27]和吳蕾等(2011)[28]通過對交易所債券市場與銀行間債券市場進行比較,得出由于組織方式的不同,交易所市場的功能和效率更強的結(jié)論。

基于上述文獻,本文將對我國銀行間債券市場中做市商報價價差的整體水平和差異性、價格發(fā)現(xiàn)能力和貢獻度,以及競爭性做市商制度的機制設(shè)計優(yōu)劣性進行更為深入的研究。本文同時發(fā)現(xiàn),我國現(xiàn)有文獻對這一問題的研究存在債券樣本量和類型的局限性。例如,郭泓和楊之曙(2007)[29]利用IS指標對交易所和銀行間市場同時交易的5只債券進行了價格發(fā)現(xiàn)研究;吳蕾和孟慶斌(2010)[30]運用逐筆報價動態(tài)調(diào)整模型,對銀行間債券市場交易的4只債券的做市商報價信息含量進行研究。正如上文所述,我國交易商協(xié)會對做市商的做市債券總數(shù)和類型等均有最低限額要求,這說明做市商出于自身利益最大化的考慮,可能會進行多券種的組合策略布局。在這種情況下,只有對我國銀行間市場交易的債券進行全樣本考察,研究結(jié)論才更具客觀性和全面性。同時,持續(xù)的做市行為是否有利于提升做市商的價格發(fā)現(xiàn)能力,也需要我們充分考慮時間因素產(chǎn)生的影響。本文將在這些研究方面對現(xiàn)有文獻形成補充。

研究方法

如果t時刻做市商i同時報出買入價pbid,i,t和賣出價pack,i,t,則其報價的中間值可以表示為pi,t=(pbid,i,t+pack,i,t)/2。該中間值可以反映做市商對債券當前價值的預期,而相對報價價差Spreadi,t=(pbid,i,t-pack,i,t)/pi,t則反映了做市商由于存貨成本或逆向選擇風險而要求的價格補償。

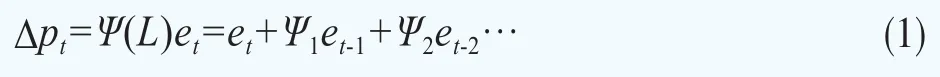

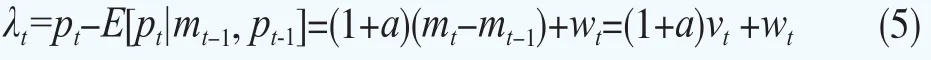

假設(shè)有M個做市商同時對一只債券進行報價,令pt=(p1,t,p2,t,…,pM,t)'/M×1表示t時刻各個做市商報價中間值的M×1階向量。5由于pt中的每一個價格均包含隨機游走的成分,因此pt為一階單整向量,即pt~I(1)。根據(jù)Wold定理,價格增量?pt將具有移動平均(MA)形式:

其中,Ψ(L)=∑∞k=0ΨkLk,Ψ0=IM, 且et是一個M×1階向量,滿足E[et]=0 and。

利用Beveridge-Nelson分解(Beveridge and Nelson,1981)[20]可以將公式(1)轉(zhuǎn)化為如下價格水平值的形式:

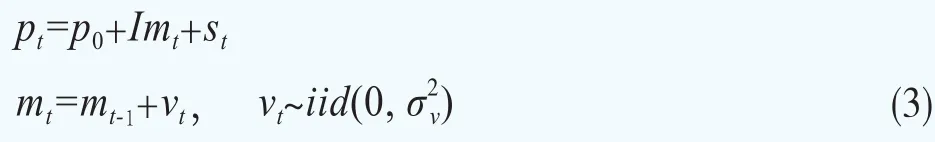

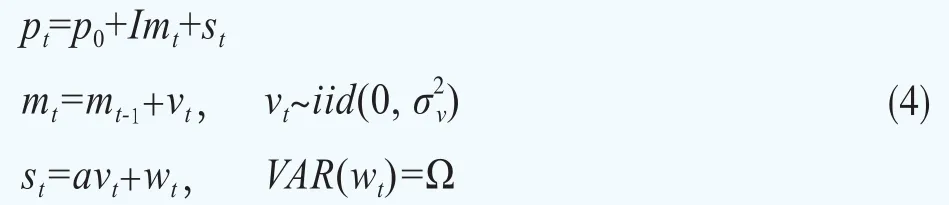

實際上,由于M個做市商同時對一只債券進行報價,et對每一個做市商報價的長期影響應(yīng)該是相同的。因此,公式(2)可以改寫為如下形式:

目前,有相當一部分文獻致力于對UC模型中價格偏差st的形式進行設(shè)定和識別(參見Lehmann,2002;Frijns and Schotman,2009;Yan and Zivot,2010等)[21][9][10]。Yan and Zivot(2010)[10]指出,無論形成st的因素有多少,均可以劃歸為兩大類,即與新息沖擊有關(guān)的偏差和與新息沖擊無關(guān)的偏差。因此,該類模型基本上具有如下形式:

其中,avt表示st中與新息沖擊相關(guān)的部分,wt表示與新息沖擊無關(guān)的部分,因此有Cor(vt,wit)=0。現(xiàn)有文獻一般將系數(shù)a稱為非對稱信息參數(shù),即a中元素的差異性源于做市商對新息沖擊vt的識別和反應(yīng)能力存在差異性。ai越接近0,說明做市商i對新息沖擊的反應(yīng)越精準,ai>0說明存在過度反應(yīng),ai<0說明存在反應(yīng)不足(參見Otsubo,2014)[22]。wi則是做市商報價中的噪聲部分。Ω中對角元素σi越大,說明做市商i的報價中含有的噪聲成分越大;如果非對角元素σi,j不為0,說明做市商i和j的報價存在相關(guān)性,具有相互影響和學習的特征。

在利用模型(4)進行實證分析時,由于模型中存在不可觀測變量mt,可以將模型表示為狀態(tài)空間的形式,其中mt為狀態(tài)變量,做市商的報價序列為可觀測變量。利用卡爾曼濾波計算狀態(tài)變量在可觀測變量上的最小MSE線性投影,可以對模型進行極大似然估計(參見Harvey,1990)[12]。7據(jù)此,可以估計得到有效價格mt序列、新息沖擊的標準差信息非對稱參數(shù)a,以及噪聲的方差協(xié)方差矩陣Ω。

進一步,為了對做市商的價格發(fā)現(xiàn)能力進行綜合性評價,基于模型(4)的估計結(jié)果,本文參照Frijns and Schotman(2009)[9]構(gòu)建信息份額指標。具體步驟如下:

首先,考察做市商如何基于新息沖擊進行報價調(diào)整。假設(shè)在t時刻,有效價格mt-1是做市商的公共信息,對于信息沖擊vt,做市商調(diào)整報價如下:

其中,E[pt|mt-1,pt-1]表示做市商基于上一期公共信息對當期債券價格形成的預期值。因此,當期報價pt與該預期值之間的差值反應(yīng)了做市商對于新息沖擊vt的反應(yīng),1+a就是做市商對vt的反應(yīng)幅度。

其次,考察做市商的報價調(diào)整如何影響債券的價格發(fā)現(xiàn)過程。建立如下回歸模型:

其中參數(shù)γ度量的是做市商報價調(diào)整對有效價格變動的解釋能力,也體現(xiàn)了做市商報價被公眾吸收的能力,因此可以將γ稱為信息吸收參數(shù)。公式(6)中的殘差部分ηt表示,由于報價中含有噪聲部分,因此限制了做市商報價對有效價格形成過程的解釋能力,噪聲成分越大,做市商報價對有效價格形成的解釋力越弱,其遵循有效價格變化路徑更新報價的能力越差。

即考察做市商i如何基于新息沖擊進行價格調(diào)整,并最終被市場吸收為公共信息的全過程。該指標不僅可以對不同做市商報價的信息份額進行比較,考察不同做市商對價格發(fā)現(xiàn)的貢獻程度,更可以通過計算總信息含量對不同債券總體的價格發(fā)現(xiàn)水平進行對比,以及對不同時期同一只債券的價格發(fā)現(xiàn)水平變化情況進行對比。

需要指出,只有當做市商報價中含有噪聲成分時,信息份額的概念才得以體現(xiàn)。如果所有做市商都能夠準確地遵循有效價格進行報價調(diào)整,相當于在公式(5)中a=0和wt=0,此時做市商的報價調(diào)整完全一致,每個做市商的報價調(diào)整均可以充分解釋有效價格的變動,公式(6)存在奇異矩陣無法進行估計,因此并不存在信息份額的概念。如果做市商報價的噪聲成分具有嚴格的線性相關(guān)性,即公式(6)中的殘差部分可以抵消為0,那么所有做市商的信息份額之和將等于1,這就是Hasbrouck(1995)[5]中IS指標的構(gòu)造思想,也是其受到普遍質(zhì)疑的原因所在(參見Huang,2002;Yan and Zivot,2010)[16][10]。我們認為,做市商報價噪聲成分的特征應(yīng)是實證檢驗的結(jié)果,而不是模型設(shè)定的先驗。這意味著,一旦做市商報價的噪聲成分具有獨立性,所有做市商報價的總信息含量將小于1,這與Hasbrouck的IS指標構(gòu)建理念明顯不同。

描述性統(tǒng)計分析

本文對2011年9月11日~2013年5月25日時間段內(nèi)在我國銀行間債券市場交易的所有債券進行分析,共提取逐筆雙邊報價數(shù)據(jù)457851個,數(shù)據(jù)來源為Wind。由于一些高風險債券的雙邊報價極其稀薄,數(shù)據(jù)樣本量明顯不夠,因此我們設(shè)定債券樣本選取標準為1個交易日內(nèi)至少有1次報價。基于此標準,本文共獲得734只債券樣本,其中部分債券在樣本時段內(nèi)某一時點到期退市,或在樣本時段內(nèi)某一時點開始上市交易。

在樣本期內(nèi),共有63家做市商參與報價。為了對不同類型做市商的價格發(fā)現(xiàn)能力進行綜合性評價,本文將這63家做市商劃分為三類,簡稱為“大型銀行”、“外資銀行”和“其他機構(gòu)”。其中,包括國有商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、政策性銀行在內(nèi)的“大型銀行”共17家;“外資銀行”共14家;包含地方性商業(yè)銀行和其他非銀行金融機構(gòu)在內(nèi)的“其他機構(gòu)”共32家。

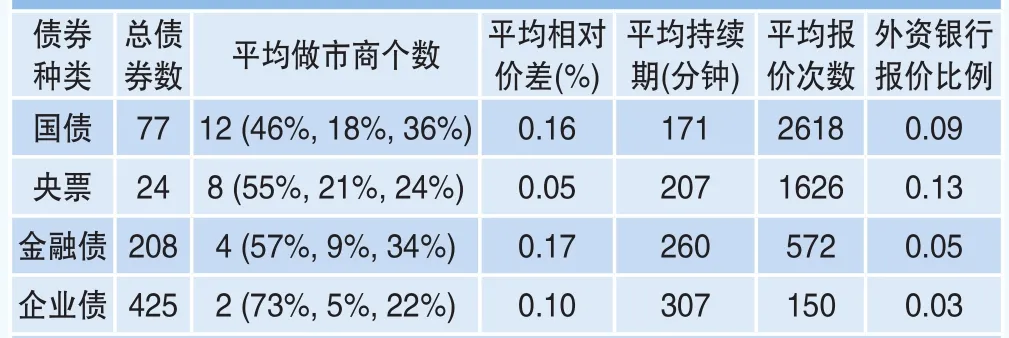

表1是將734只債券的報價特征按券種進行分類的統(tǒng)計結(jié)果。表1顯示,樣本債券中絕大多數(shù)債券是企業(yè)債與金融債,國債只有77只,央票只有24只。銀行間債券市場中國債與央票的報價活躍程度遠大于金融債和企業(yè)債,這主要體現(xiàn)在平均做市商個數(shù)和平均報價持續(xù)期兩方面。平均做市商個數(shù)的統(tǒng)計結(jié)果顯示,國債與央票分別有12個和8個做市商,而金融債和企業(yè)債分別只有4個和2個做市商;平均報價持續(xù)期的統(tǒng)計結(jié)果顯示,國債與央票的平均持續(xù)期分別為171分鐘和207分鐘,近似于平均1個交易日有兩次報價,而金融債和企業(yè)債的平均持續(xù)期達到260分鐘和307分鐘,近似于平均1個交易日只有1次報價。9國債和央票是銀行間債券市場報價最活躍的券種,也體現(xiàn)在外資銀行的參與程度上,其外資銀行報價比例分別達到9%和13%,遠高于金融債和企業(yè)債(5%和3%)。

表1 基于券種分類的債券雙邊報價特征統(tǒng)計結(jié)果

在表1中,我們發(fā)現(xiàn)不同券種的平均價差存在一定差異。總體上,央票的平均價差最小(0.05%),金融債平均價差最大(0.17%)。需要指出,企業(yè)債平均只有2家做市商,但價差只有0.10%;國債平均有12家做市商,但價差達到0.16%。這些結(jié)果顯示,在我國銀行間債券市場中,做市商個數(shù)與平均價差之間并沒有顯著的負相關(guān)特征,多家做市商競爭并未降低報價價差,而做市商個數(shù)較少時也并未形成壟斷而拉大價差。同時,我們也并未發(fā)現(xiàn)外資銀行報價比例與平均價差之間的相關(guān)性。例如,央票的外資銀行報價比例最高,平均價差最低,但是在幾乎沒有外資銀行報價的企業(yè)債中,平均價差也只有0.10%。

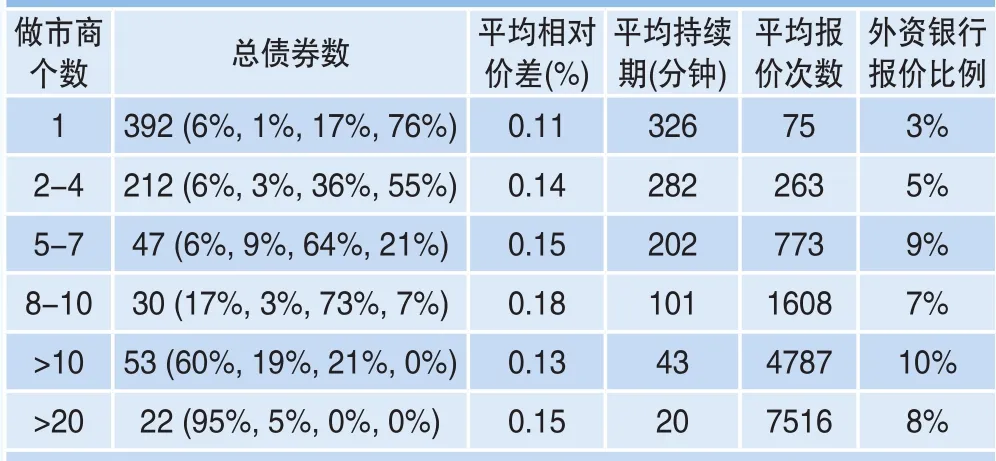

進一步,將債券按照做市商個數(shù)進行分類,考察做市商數(shù)量差異所表現(xiàn)出的報價特征差異性。表2顯示,有392只債券只有1個做市商,其中93%(17%+76%)為金融債和企業(yè)債。這392只債券的外資銀行報價比例最低,報價持續(xù)期最長,但平均價差最小。隨著做市商個數(shù)的增加,平均報價價差不斷增大,當一只債券達到8至10個做市商時,平均價差達到0.18%。進一步,我們分別對做市商個數(shù)大于10和20的債券進行統(tǒng)計分析,雖然前者的平均價差略有下降(0.13%),但后者的平均價差仍達到0.15%。這說明,在我國銀行間債券市場中,競爭性的做市商制度并未有效降低報價價差,而具有專家性質(zhì)的單一做市商制度反而顯著降低報價價差。

為了考察外資銀行參與程度對債券報價特征的影響,我們進一步將外資銀行報價比例劃分為五種情況,分別為外資銀行報價比例等于0、大于0小于等于10%、大于10%小于等于20%、大于20%小于100%,以及等于100%。在734只樣本債券中,616只債券無外資銀行報價,由于這些債券大部分為企業(yè)債,因此表現(xiàn)出報價次數(shù)稀薄、報價持續(xù)期長,以及平均價差小的特征。隨著外資銀行報價比例的升高,我們發(fā)現(xiàn)平均價差顯著上升。特別地,當外資銀行報價比例大于20%小于100%時,33只債券的平均價差甚至達到0.24%。這33只債券中58%為金融債,但即使全部為金融債,平均價差也應(yīng)該只有0.17%(參見表1第4列);這些債券平均只有6個做市商,對應(yīng)于該做市商個數(shù)的平均價差也只有0.15%(參見表2第3列)。這一統(tǒng)計結(jié)果說明,外資銀行報價比例的擴大顯著拉大了報價價差,并不利于活躍市場流動性。

表2 基于做市商個數(shù)分類的債券雙邊報價特征統(tǒng)計結(jié)果

當債券全部由外資銀行承擔報價義務(wù),即外資銀行報價比例達到100%時,平均做市商個數(shù)只有1家,平均價差為0.14%,報價持續(xù)期平均為357分鐘。對比表2中第1行的統(tǒng)計結(jié)果說明,當單一做市商為外資銀行時,價差被拉大3個基點(0.14%-0.11%),且平均持續(xù)期延長30分鐘左右(357-326)。這意味著,擴大外資銀行報價比例并不能有效降低報價價差,當外資銀行承擔主要做市商角色時,其很可能為了規(guī)避逆向選擇風險而拉大價差,且報價積極性低于國內(nèi)做市商。

基于不同券種、不同做市商個數(shù)和不同外資銀行報價比例的劃分,表1~表3的統(tǒng)計分析有利于我們深入了解我國銀行間債券市場的報價特征。在我國銀行間債券市場中,盲目推行競爭性做市商制度和擴大外資銀行報價比例,并不利于降低報價價差,反而使得平均價差顯著增大。正是出于這一原因,國債在多家做市商競爭的環(huán)境下仍具有較高的報價價差,而企業(yè)債在類似專家做市的環(huán)境下卻具有較低的報價價差。

實證結(jié)果與分析

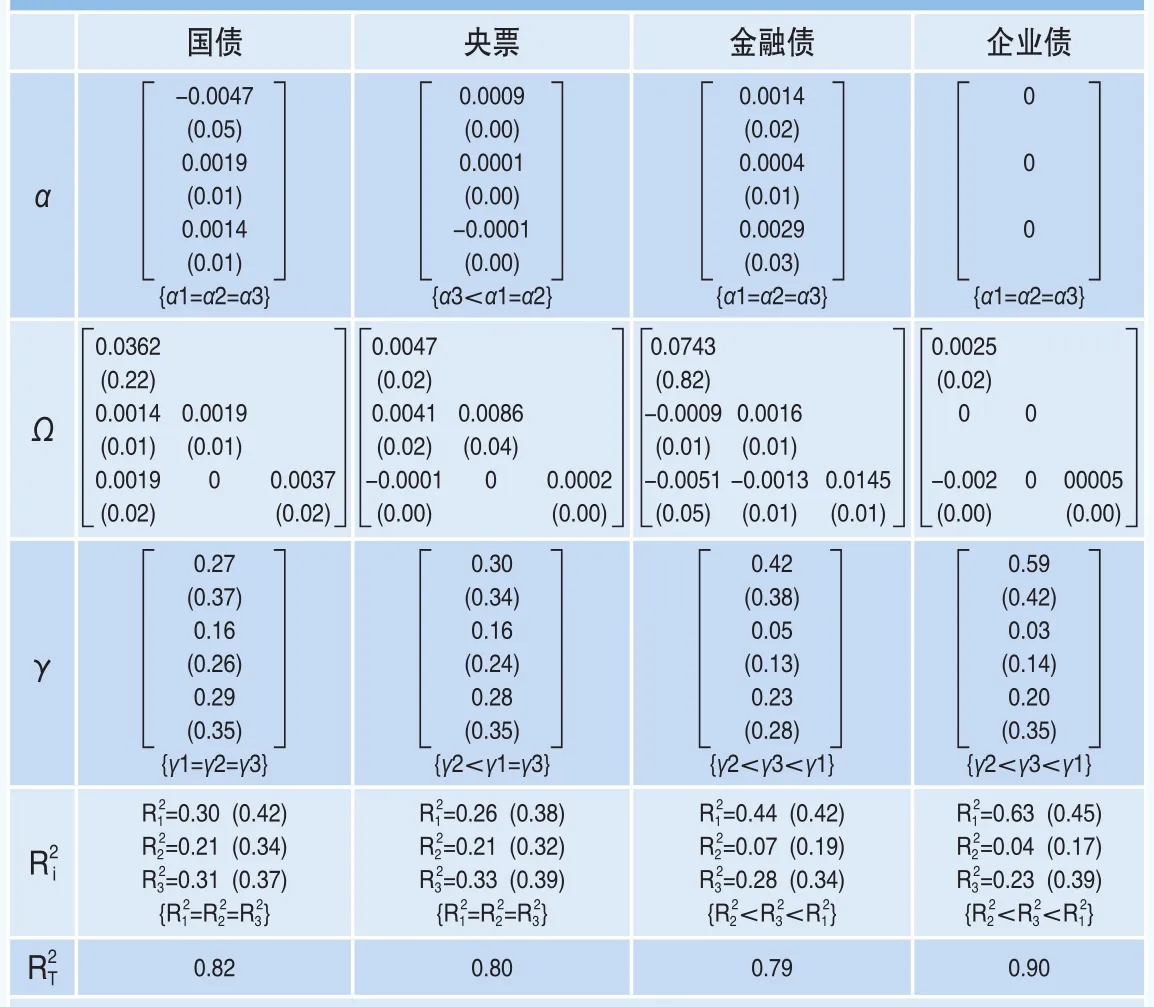

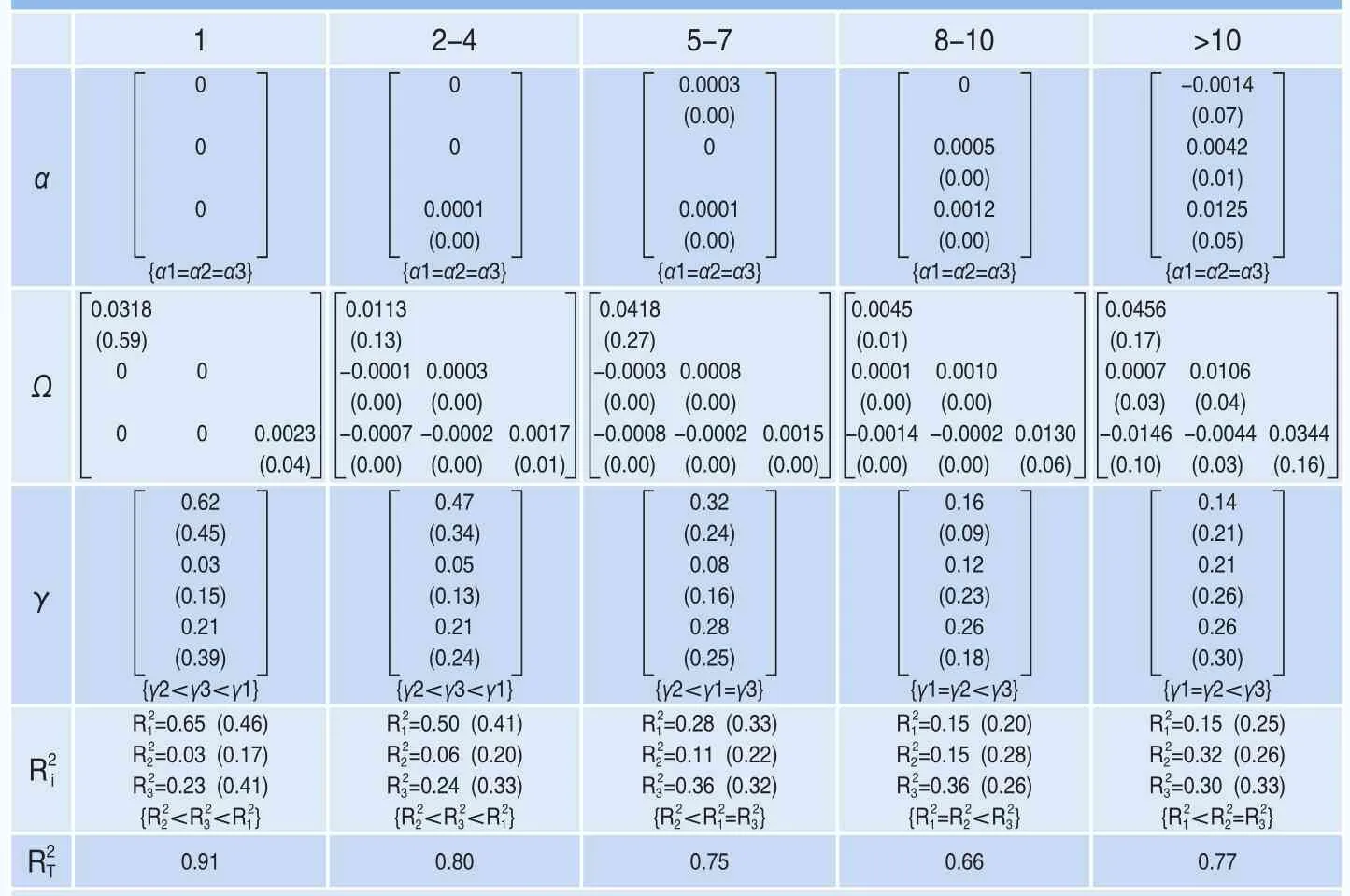

基于模型(4),本文對734只債券的信息非對稱參數(shù)a、噪聲方差協(xié)方差矩陣Ω、信息吸收參數(shù)γ進行估計,其中a和γ為3×1階向量,Ω為3×3階矩陣,對應(yīng)的3個變量順序依次為大型銀行報價、外資銀行報價和其他機構(gòu)報價。對于三類做市商的信息份額指標,本文分別用進行表示,并累加得到總信息含量表4~表6匯報了滿足不同分類條件的樣本債券的參數(shù)估計平均值和標準差,對于三類做市商的參數(shù)估計結(jié)果是否存在顯著性差異,本文分別檢驗大型銀行與外資銀行、大型銀行與其他機構(gòu),以及外資銀行與其他機構(gòu)之間是否存在兩總體均值差異性,再綜合排列三類做市商參數(shù)估計的相對大小,從而在統(tǒng)計意義下對三類做市商的價格發(fā)現(xiàn)能力進行客觀評價。

表3基于外資銀行報價比例分類的債券雙邊報價特征統(tǒng)計結(jié)果

表4是基于不同券種分類的參數(shù)估計統(tǒng)計結(jié)果。參數(shù)a估計結(jié)果的總體均值差異性檢驗顯示,三類做市商的差異性并不顯著。但是,我們?nèi)阅軌驈腶估計的符號和數(shù)值差異中,對三類做市商的信息反應(yīng)能力有所了解。對于國債的新息沖擊,大型銀行反應(yīng)不足,而外資銀行和其他機構(gòu)反應(yīng)過度。國債的新息沖擊與國家宏觀經(jīng)濟走勢和政策相聯(lián)系,這類沖擊較難被準確識別和度量,因此三類做市商都表現(xiàn)出一定程度的反應(yīng)偏差。對于大型銀行表現(xiàn)出的反應(yīng)不足,本文認為這并非源于大型銀行對宏觀新息沖擊的識別不足,而更可能源于其對報價義務(wù)的敷衍塞責。10

對于央票的新息沖擊,三類做市商的反應(yīng)均較為準確,這是由于央票期限絕大多數(shù)為1年期以下,價格變化往往與央行的公開市場操作行為相聯(lián)系,主要體現(xiàn)央行回籠過剩流動性和維持幣值穩(wěn)定的意圖,因此這類操作具有規(guī)律性,其新息沖擊較易被識別。對于金融債的新息沖擊,三類做市商均反應(yīng)過度,這是由于我國銀行綜合經(jīng)營成本的計價對于政策性金融債往往按照稅前收益來考核,導致我國機構(gòu)投資者對政策性金融債存在過度追捧現(xiàn)象,這也從另一個方面解釋了我國金融債與國債流動性呈現(xiàn)的倒掛現(xiàn)象。對于企業(yè)債的新息沖擊,由于其往往來自于公司基本面信息的變動,掌握這類信息并及時反應(yīng)到報價中是做市商最基本的義務(wù),因此三類做市商均能充分反應(yīng)。

參數(shù)矩陣Ω的估計結(jié)果顯示,總體上大型銀行的報價噪聲方差最大,外資銀行的報價噪聲方差最小;三類做市商在金融債中的報價噪聲方差總體上高于其他券種,且具有顯著相關(guān)性;外資銀行和其他機構(gòu)的報價噪聲與大型銀行相關(guān)性更強,而彼此之間相關(guān)性較弱,即外資銀行和其他機構(gòu)更傾向于參照大型銀行,而非彼此報價進行價格調(diào)整。

參數(shù)γ的估計結(jié)果顯示,外資銀行的γ估計值小于大型銀行和其他機構(gòu),總體均值差異性檢驗也證實了這種差異的顯著性。對于國債和央票,大型銀行的γ估計值分別為0.27和0.30,與其他機構(gòu)的估計結(jié)果無明顯差異(0.29和0.28);對于金融債和企業(yè)債,大型銀行的γ估計值顯著大于外資銀行和其他銀行。總體上,市場更傾向于從大型銀行的報價中吸取信息,其次是其他機構(gòu),而并不傾向于從外資銀行的報價中吸取信息。

表4 基于券種分類的模型(4)參數(shù)估計統(tǒng)計結(jié)果

表5 基于做市商個數(shù)分類的模型(4)參數(shù)估計統(tǒng)計結(jié)果

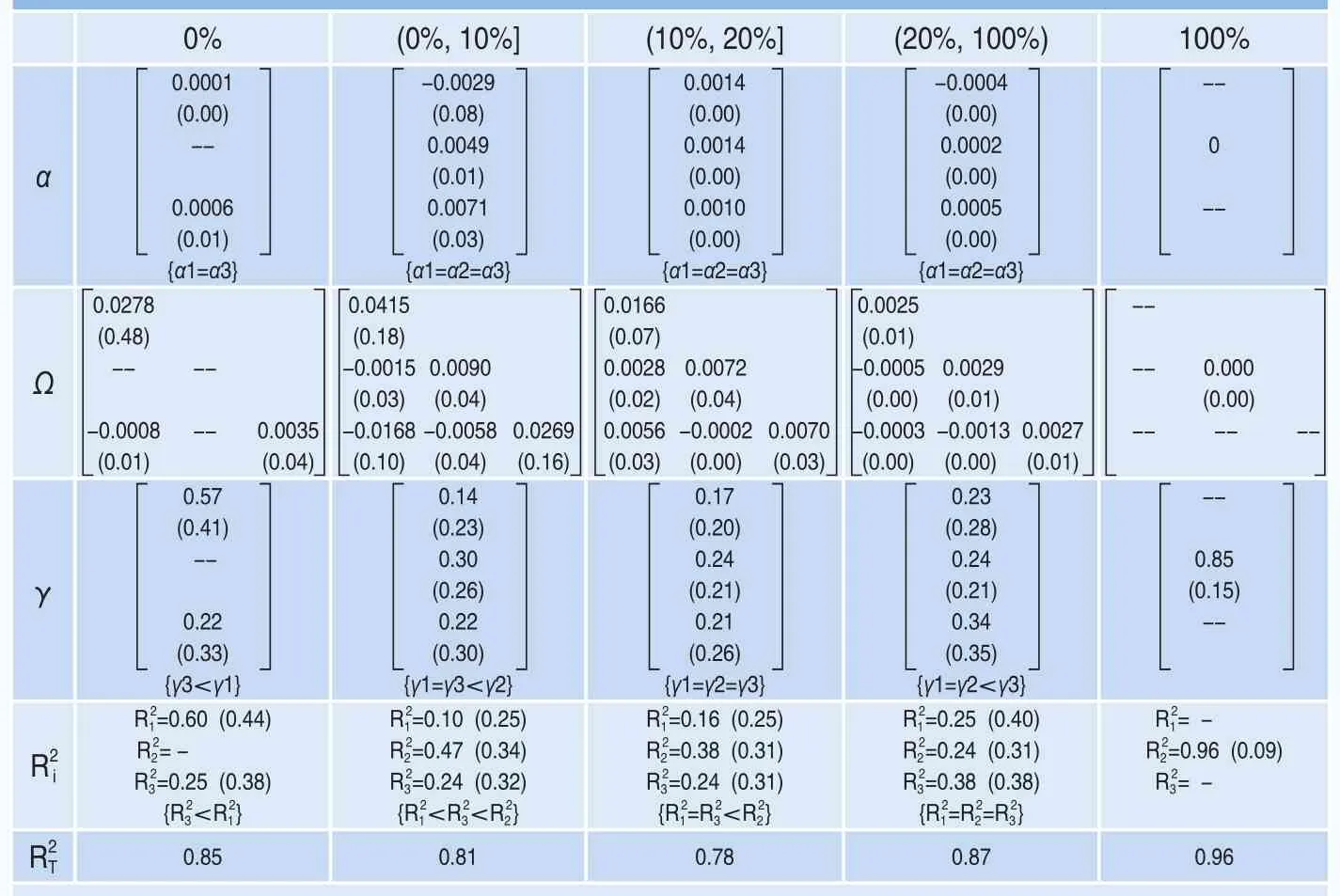

表5是在不同做市商個數(shù)分類下的參數(shù)估計統(tǒng)計結(jié)果。總體均值差異性檢驗顯示,三類做市商的a參數(shù)估計結(jié)果仍無顯著差異性,但是我們卻發(fā)現(xiàn),隨著做市商個數(shù)的不斷增加,a總體上呈現(xiàn)出絕對值增大的趨勢。在1個做市商的情況下,由于76%的債券為企業(yè)債(參照表2第2列),因此三類做市商的a估計值均不顯著,即三類做市商均可以對新息沖擊進行充分反應(yīng);在做市商個數(shù)大于10的情況下,外資銀行和其他機構(gòu)的a估計值分別達到0.0042和0.0125,而大型銀行再次表現(xiàn)出對新息沖擊的反應(yīng)不足,這再次驗證了其在多做市商環(huán)境中可能伴有敷衍報價的行為。同時這也說明,多做市商參與報價會產(chǎn)生更多噪聲因素,頻繁的報價更新降低了做市商對自身報價準確性的審核,即使外資銀行在這種環(huán)境下也會對新息沖擊產(chǎn)生較大反應(yīng)偏差,因此競爭性做市商制度并不一定意味著做市商具有更高的信息識別能力。11

表5中Ω的估計結(jié)果顯示,隨著做市商個數(shù)的增多,三類做市商報價的噪聲方差均顯著增大。在1個做市商情況下,大型銀行、外資銀行和其他機構(gòu)的報價噪聲方差分別為0.0318、0和0.0023,但是在大于10個做市商環(huán)境下,這些數(shù)值增大至0.0456、0.0106和0.0344。Ω矩陣中顯著的協(xié)方差估計結(jié)果也證實做市商報價之間存在相互影響的特征。隨著做市商個數(shù)的增加,γ估計結(jié)果也顯示出明顯趨勢性,即大型銀行的γ估計值逐漸降低,外資銀行的γ逐漸增大,其他機構(gòu)則保持相對穩(wěn)定。這說明,隨著做市商個數(shù)的增加,市場逐漸傾向于從外資銀行的報價中汲取信息,大型銀行報價的參照意義逐漸喪失。總體均值差異性檢驗也顯示,大型銀行γ估計值的顯著優(yōu)勢逐漸降低,最終與外資銀行并無明顯差異性。

a、Ω和γ估計結(jié)果隨做市商個數(shù)增加所表現(xiàn)出的趨勢變化,最終形成了R2i和R2T指標明顯的變化特征。隨著做市商個數(shù)的增加,大型銀行的R21值由0.65下降至0.15,外資銀行的R22值由0.03增加至0.32,總報價信息含量則由0.91下降至0.77。在大于10個做市商的情況下,大型銀行和其他銀行對新息沖擊較大的反應(yīng)偏差和較大的噪聲方差最終導致其報價信息含量低于外資銀行。雖然外資銀行的報價比例只有10%(參見表2第6列),但其卻達到0.32,即承擔了主要的價格發(fā)現(xiàn)功能。據(jù)此可知,做市商個數(shù)增加導致總體信息含量下降的根源在于我國做市商的價格發(fā)現(xiàn)效率下降,而非外資銀行。

表6進一步挖掘外資銀行參與程度對報價信息含量的影響。參照表3可知,對于無外資銀行報價的債券,其中65%屬于企業(yè)債,因此表6第2列與表4第5列表現(xiàn)出一定程度的相似性。總體均值差異性檢驗顯示,三類做市商的a估計值仍無顯著性差異。但是,由表6第3至5列可以看出,隨著外資銀行報價比例不斷增加,三類做市商對新息沖擊的反應(yīng)偏差均越來越小。例如,其他機構(gòu)的a估計值由0.0071下降至0.0005,外資銀行的a估計值由0.0049下降至0.0002,大型銀行對新息沖擊的反應(yīng)不足也有所改善,由-0.0029改進為-0.0004。本文認為,隨著外資銀行報價比例的增大,其報價對于其他做市商的指導意義逐漸增大,最終改善了做市商對新息沖擊的整體識別能力。

總體上,表6中Ω矩陣的方差和協(xié)方差估計結(jié)果均隨著外資銀行報價比例的增大而變小,即報價的噪聲成分不斷減小。外資銀行一定規(guī)模的報價比例,可以有效降低報價的噪聲方差。例如,在外資銀行報價比例處于10~20%之間時,做市商報價噪聲的方差協(xié)方差范圍處于-0.0002~0.0166之間,但是這一類債券平均有13個做市商(參見表3第3列),根據(jù)表5第6列,13個做市商報價噪聲的方差協(xié)方差平均處于-0.0146~0.0456的范圍內(nèi),顯著大于-0.0002~0.0166的范圍。這意味著,適當擴大外資銀行參與程度,而不是單純增加做市商個數(shù),更有利于改善做市商整體報價質(zhì)量。

外資銀行報價比例增加對市場價格發(fā)現(xiàn)效率的改進,也體現(xiàn)在表6中γ的估計結(jié)果中。如表6第3至5列顯示,隨著外資銀行報價比例的增大,大型銀行的γ估計結(jié)果由0.14上升至0.23,其他機構(gòu)的a估計結(jié)果由0.22上升至0.34。最終,R21和R23指標均顯著上升,分別由0.10上升到0.25和由0.24上升至0.38,總體均值差異性檢驗也證實三類做市商的γ和R2估計結(jié)果已無明顯差異性。由外資銀行報價比例提高所引入的競爭性環(huán)境,最終使得我國做市商的價格發(fā)現(xiàn)能力有所提升。

表6 基于外資銀行報價比例分類的模型(4)參數(shù)估計統(tǒng)計結(jié)果

表6中最后一列顯示,當外資銀行承擔全部報價義務(wù)時,總信息含量達到0.96,且高于只有1個做市商情況下的平均估計結(jié)果0.91(參見表5第2列)。參見表3,共有13只債券全部由外資銀行承擔報價,我們發(fā)現(xiàn)這些債券全部對新息沖擊反應(yīng)充分、噪聲方差接近0,且信息含量的估計結(jié)果方差只有0.09,這足以證明外資銀行的價格發(fā)現(xiàn)能力,以及擴大外資銀行報價比例的必要性。

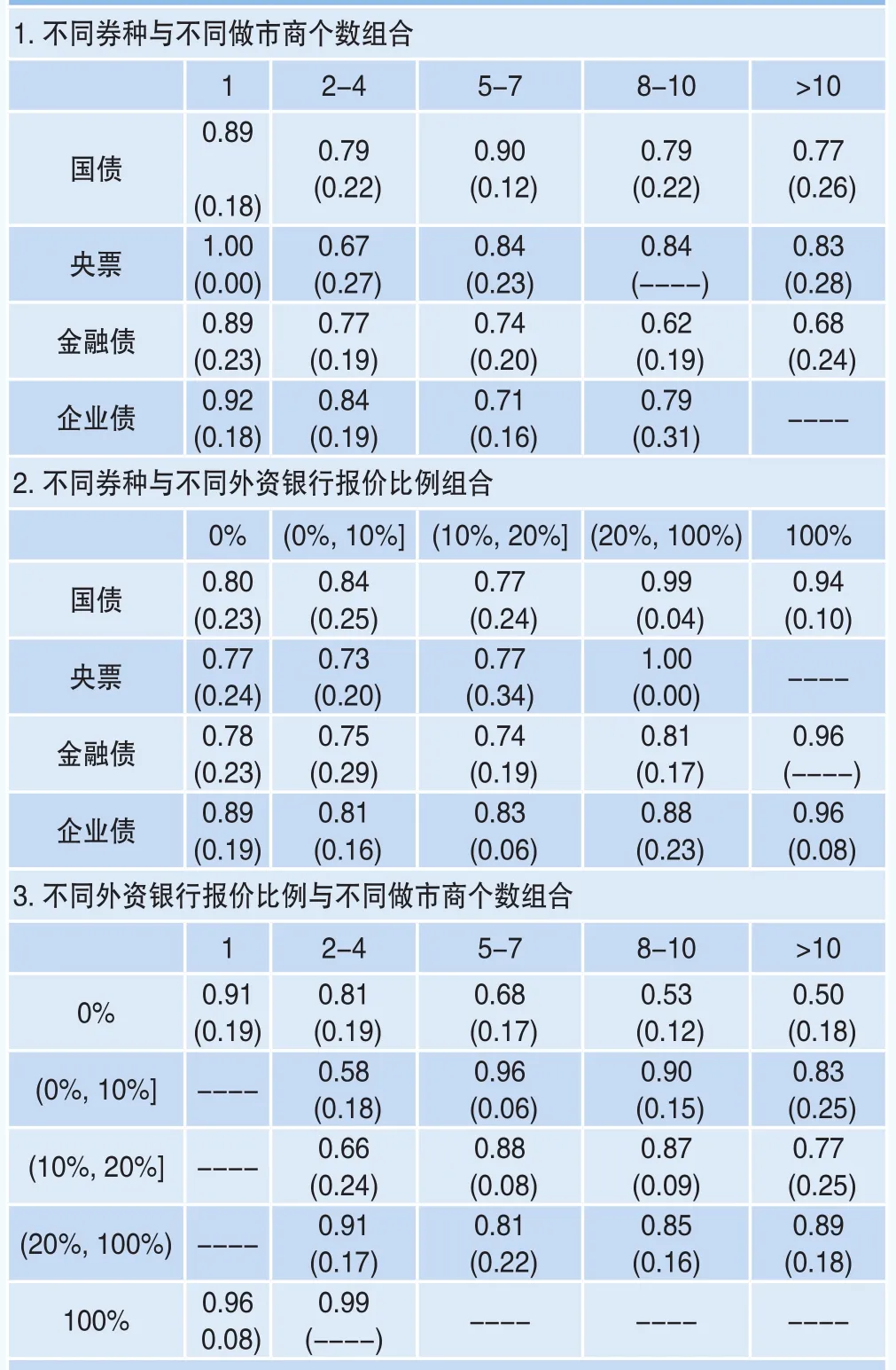

表7中第1部分是不同券種與不同做市商個數(shù)分類組合下的R2T匯總結(jié)果,第2部分是不同券種與不同外資銀行報價比例分類組合下的匯總結(jié)果,第3部分是不同外資銀行報價比例與不同做市商個數(shù)分類組合下的匯總結(jié)果。表格中相應(yīng)位置對應(yīng)于符合條件債券的指標的平均值,括號內(nèi)數(shù)字為指標的標準差,每一行數(shù)字中的最大值被加粗顯示。

表7 不同分類組合情況下的指標匯總

表7 不同分類組合情況下的指標匯總

[注] “----”表示不存在符合組合條件的債券;“(----)”表示只有1只債券符合組合條件。

1. 不同券種與不同做市商個數(shù)組合1 2-4 5-7 8-10 >10國債0.77(0.26)央票 1.00(0.00)0.89(0.18)0.79(0.22)0.90(0.12)0.79(0.22)0.83(0.28)金融債 0.89(0.23)0.67(0.27)0.84(0.23)0.84(----)0.68(0.24)企業(yè)債 0.92(0.18)0.77(0.19)0.74(0.20)0.62(0.19)0.84(0.19)0.71(0.16)0.79(0.31) ----2. 不同券種與不同外資銀行報價比例組合0% (0%, 10%](10%, 20%](20%, 100%) 100%國債 0.80(0.23)0.94(0.10)央票 0.77(0.24)0.84(0.25)0.77(0.24)0.99(0.04)0.73(0.20)0.77(0.34)1.00(0.00) ----0.75(0.29)金融債 0.78(0.23)0.74(0.19)0.81(0.17)0.96(----)企業(yè)債 0.89(0.19)0.81(0.16)0.83(0.06)0.88(0.23)0.81(0.19)0.96(0.08)3. 不同外資銀行報價比例與不同做市商個數(shù)組合1 2-4 5-7 8-10 >10 0% 0.91(0.19)0.68(0.17)0.53(0.12)0.50(0.18)(0%, 10%] ---- 0.58(0.18)0.96(0.06)0.90(0.15)0.77(0.25)(20%, 100%)---- 0.91(0.17)0.83(0.25)(10%, 20%]---- 0.66(0.24)0.88(0.08)0.87(0.09)0.89(0.18)100% 0.96 0.08)0.81(0.22)0.85(0.16)0.99(----) ---- ---- ----

表7中第1部分顯示,對應(yīng)于不同券種,做市商個數(shù)越少,債券的總體價格發(fā)現(xiàn)能力越強。雖然國債最強的價格發(fā)現(xiàn)能力(0.90)對應(yīng)于5至7個做市商的范圍,但是對應(yīng)于1個做市商的R2T估計值(0.89)與其十分接近。這說明,做市商個數(shù)對債券價格發(fā)現(xiàn)能力的影響,在不同券種中表現(xiàn)一致。第2部分顯示,對應(yīng)于不同券種,外資銀行報價比例越高,債券的價格發(fā)現(xiàn)能力越強,且估計結(jié)果的標準差越小。這說明,外資銀行報價比例對債券價格發(fā)現(xiàn)能力的影響,在不同券種中表現(xiàn)也是一致的。

表7中第3部分顯示,在給定外資銀行報價比例下,最優(yōu)的價格發(fā)現(xiàn)能力均對應(yīng)于較少的做市商個數(shù)。在引入外資銀行參與報價后,做市商個數(shù)必然有所增加。參見表3,當外資銀行報價比例處于(0%-10%]、(10%-20%]和(20%-100%)三檔時,對應(yīng)的平均做市商個數(shù)分別為16、13和6。但表7第3部分顯示,對應(yīng)于該三檔外資銀行報價比例,最優(yōu)價格發(fā)現(xiàn)能力對應(yīng)的做市商個數(shù)分別為5-7、5-7和2-4。在表7中,沒有任何一種最優(yōu)情況對應(yīng)7個以上的做市商個數(shù),因此現(xiàn)階段國債和央票的平均做市商個數(shù)已達到12和8的水平(參見表1),并不利于提高債券市場的整體價格發(fā)現(xiàn)能力。

對時間因素的進一步考察

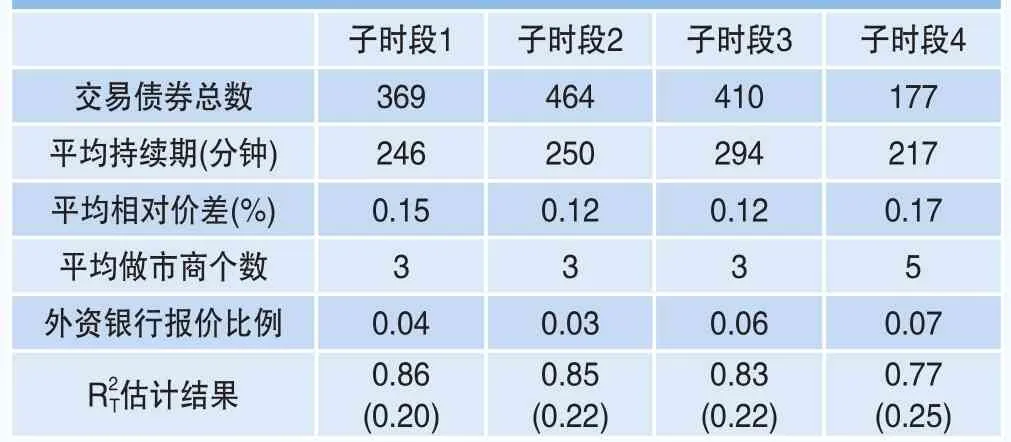

為了考察不同時段的債券報價特征及變化趨勢,我們進一步將樣本時間段劃分為4個子時間段,分別為子時段1(2011-9-11~2011-12-31)、子時段2(2012-1-1~2012-6-30)、子時段3(2012-7-1~2012-12-31)和子時段4(2013-1-1~2013-5-25)。這相當于每半年形成一個子時段,因此年報和半年報的發(fā)布都可能在子時間段內(nèi)形成新的宏觀經(jīng)濟背景。將微觀層面的價格發(fā)現(xiàn)能力置于不同的宏觀經(jīng)濟背景下進行研究,更有利于我們考察市場整體效率的演進過程。

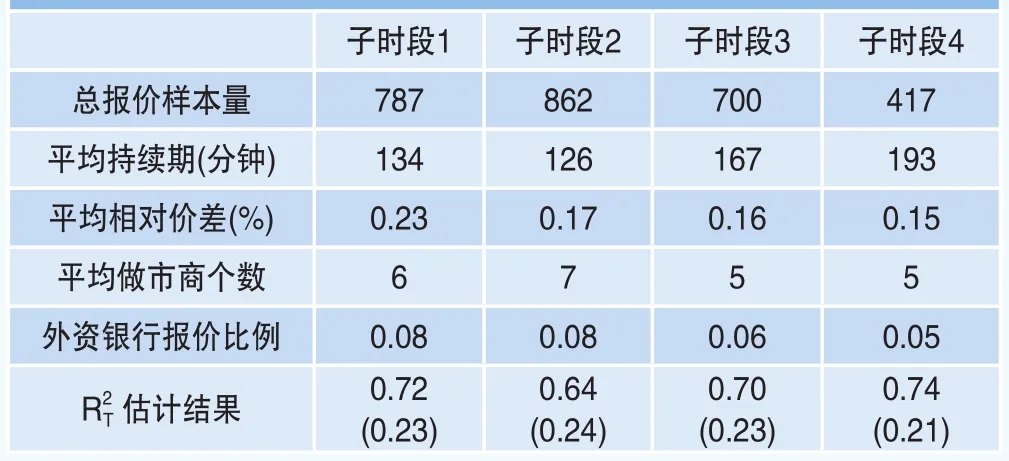

首先,表8考察了不同子時段內(nèi)交易的所有債券的總體特征,這不僅可以考察某時段內(nèi)新增債券的報價特征,也可以考察同一債券在不同子時段內(nèi)所表現(xiàn)出的特征變化。表8顯示,前3個子時段的市場報價特征并沒有顯著差異,只是在第4個子時段,交易債券數(shù)目明顯減少、報價持續(xù)期明顯縮短、報價價差顯著拉大、做市商個數(shù)有所增加、外資報價比例所有上升。利用上文結(jié)論可以對這一現(xiàn)象進行解釋。做市商個數(shù)的增加和外資銀行報價比例的增加均會拉大報價價差,最終導致報價價差顯著增大。但是,做市商個數(shù)增大和外資銀行報價比例擴大,會對債券價格發(fā)現(xiàn)能力產(chǎn)生不同影響。由于做市商個數(shù)由3個上升至5個時對價格發(fā)現(xiàn)能力的降低效應(yīng),大于外資銀行報價比例由0.06上升至0.07時對價格發(fā)現(xiàn)能力的提升作用,最終導致債券價格發(fā)現(xiàn)能力顯著下降。這一結(jié)論需引起我們深思,盲目擴大做市商數(shù)量對市場流動性和價格發(fā)現(xiàn)效率均是不利的。

表8 734只債券分時段估計結(jié)果

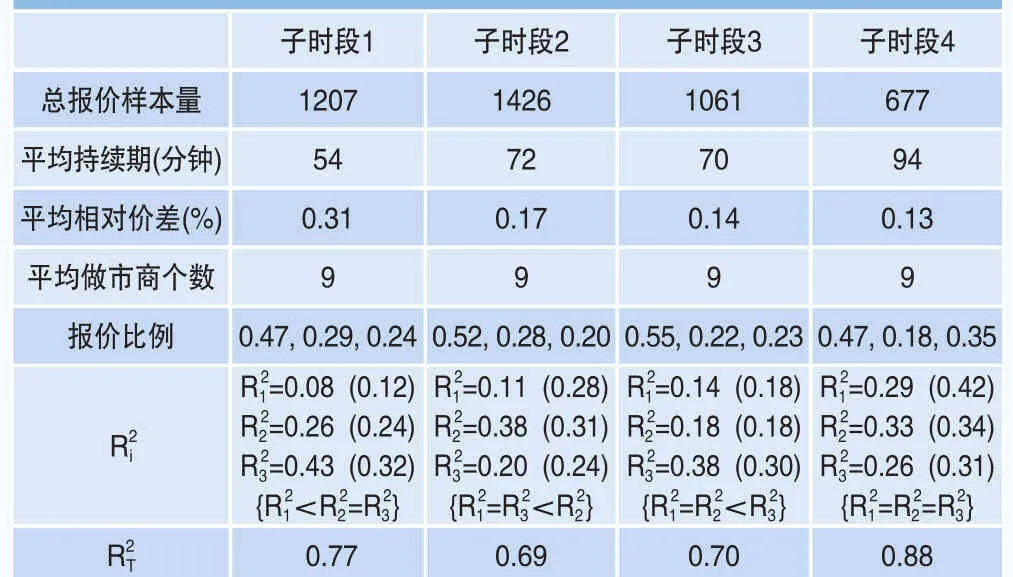

我們發(fā)現(xiàn),有45只國債同時在4個子時段內(nèi)進行交易,表9重點考察了這45只國債的報價特征變化。結(jié)果顯示,隨著時間的推進,45只國債的報價持續(xù)期增大、報價價差縮小、做市商數(shù)量減少、外資銀行報價比例下降。雖然近幾年銀行間債券市場做市商數(shù)量和外資銀行參與度均有所增加,報價活躍性也在提升,但是這些做市商更廣泛地分布在不同券種和最增債券之間,最終導致表9中45只國債的做市商數(shù)量下降、外資銀行報價比例降低、報價持續(xù)期延長。做市商數(shù)量的精簡和外資銀行報價比例的降低會對報價價差產(chǎn)生同向作用,和對債券價格發(fā)現(xiàn)能力產(chǎn)生反向效果,因此45只國債的報價價差顯著下降,但價格發(fā)現(xiàn)能力基本保持不變。

表9 45只國債分時段估計結(jié)果

為了進一步考察外資銀行的價格發(fā)現(xiàn)貢獻度,表10匯報了10只國債的分時段報價特征,這10只國債不僅在4個子時段內(nèi)均有交易,同時也均有外資銀行參與報價。表10的結(jié)果與表9具有相似之處,均表現(xiàn)出總報價量下降、報價持續(xù)期延長、報價價差縮小的特征。但是,這10只國債的總做市商個數(shù)始終保持9個水平,外資銀行報價比例顯著下降,在大型銀行保持報價比例不變的情況下,其他機構(gòu)報價比例顯著上升。本文認為,平均價差顯著縮小的原因一方面源于外資銀行報價比例的減小,另一方面來源于做市商對特定債券做市的持續(xù)性。我們發(fā)現(xiàn),承擔這10只債券報價義務(wù)的做市商機構(gòu)在4個子時段內(nèi)基本未發(fā)生變化,持續(xù)做市在一定程度上降低了逆向選擇風險,因此也降低了報價價差。

表10第4個子時段的估計結(jié)果顯示,外資銀行的信息含量是三類做市商中的最大值(0.33),雖然與大型銀行和其他機構(gòu)并沒有明顯差異性,但考慮到其報價比例只占18%,這再次顯示出外資銀行較強的價格發(fā)現(xiàn)能力。大型銀行報價的低信息含量問題再次顯現(xiàn),在前3個子時段內(nèi),大型銀行的報價占比基本在50%左右,但信息含量卻平均只有0.11,即使其信息含量在第4個子時段內(nèi)上升至0.29,但仍與其報價比例不匹配。總體上,第4個子時段內(nèi)總信息含量(0.88)的顯著提升,主要源于外資銀行對特定債券持續(xù)做市后價格發(fā)現(xiàn)效率的顯著提升,而這種效率提升卻并未在我國做市商的報價行為中充分體現(xiàn)。

總體上,在樣本期內(nèi)并沒有發(fā)現(xiàn)我國銀行間債券市場有明顯的價格發(fā)現(xiàn)能力提升的跡象,我國的做市商群體即使在對特定債券長時間持續(xù)做市后,價格發(fā)現(xiàn)能力仍無法有效改進,反而外資銀行持續(xù)做市后的價格發(fā)現(xiàn)效率改進顯著。我國做市商群體,特別是大型銀行報價的低信息含量問題,是一個亟待解決的問題。

表10 10只國債分時段估計結(jié)果

結(jié)論與政策建議

本文對我國銀行間債券市場的雙邊報價機制和價格發(fā)現(xiàn)能力進行研究。在描述性統(tǒng)計研究中,本文將734只樣本債券分別按照券種類型、做市商個數(shù),以及外資銀行報價比例進行分類,對樣本債券的平均價差和持續(xù)期等市場流動性特征進行考察。在實證分析中,本文對大型銀行、外資銀行和其他機構(gòu)三類做市商的信息非對稱性、報價噪聲方差、信息傳遞能力等進行估計,并計算信息份額指標和總信息含量指標,對做市商的價格發(fā)現(xiàn)能力進行研究。同時,本文進一步考察做市商的價格發(fā)現(xiàn)能力在不同子時段內(nèi)表現(xiàn)出的演進特征。這些研究有利于我們對競爭性做市商機制和外資銀行的價格發(fā)現(xiàn)貢獻度進行全方位和系統(tǒng)性的評價。

研究表明,競爭性的做市商制度并不能有效提升市場流動性和價格發(fā)現(xiàn)能力,其機制設(shè)計的優(yōu)越性在我國現(xiàn)階段尚未體現(xiàn)。引入外資銀行的戰(zhàn)略確實有利于提升我國債券市場價格發(fā)現(xiàn)能力的整體水平,外資銀行持續(xù)做市后的價格發(fā)現(xiàn)效率改進十分顯著,而這種效率提升卻并未在我國做市商中充分體現(xiàn)。我國的做市商,特別是大型銀行,對宏觀新息沖擊表現(xiàn)出明顯的識別不足,對報價義務(wù)也存在敷衍行為。總體上,在樣本期內(nèi)并沒有發(fā)現(xiàn)我國銀行間債券市場有明顯的價格發(fā)現(xiàn)能力提升的跡象,我國做市商報價的低信息含量問題是一個亟待解決的問題。

本文建議,現(xiàn)階段我國可以通過適當擴大外資銀行參與程度,而不是單純增加做市商個數(shù),來創(chuàng)造競爭性環(huán)境改善做市商的整體價格發(fā)現(xiàn)效率。但需要注意的是,當外資銀行承擔主要做市商角色時,其很可能為了規(guī)避逆向選擇風險而拉大價差,報價的積極性甚至低于國內(nèi)做市商。因此,擴大外資銀行報價比例只是提升價格發(fā)現(xiàn)能力的手段,市場流動性的整體提升依然需要我國做市商群體的不斷建設(shè)。同時,建立激勵機制促進我國做市商群體的信息獲取動力,調(diào)整單一的做市商結(jié)構(gòu)而不是盲目增大交易商數(shù)目,引入市場分層保護交易者的整體利益,同樣對做市商群體的完善具有重要意義。

注釋

1. 待償期限類型包括[0-1]年、[1-3]年、[3-5]年、[5-7]年和7年以上五種類型。

2. 數(shù)據(jù)來源于中國債券信息網(wǎng):www.chinabond.com.cn。

3. 資料來源于www.mtsmarkets.com。

4. 例如,可以通過WIND資訊的BBQ軟件進行查詢。

5. 如果t時刻某一做市商沒有更新報價,則用其上一次報價進行替代。

6. 如果輸入模型(1)的價格變量不是雙邊報價的中間值,而是原始的雙邊報價,即此時p0中也將包含報價價差的成分。

7. 利用?pt的ARMA(p,q)估計結(jié)果Φ(L)?pt=θ(L)et,計算Ψ(1)=θ(1)/Φ(1),將每一期et與Ψ(1)相乘也可以得到每一期的長期沖擊vt,但該方法對于滯后期選擇十分敏感,估計結(jié)果穩(wěn)定性劣于狀態(tài)空間法。

8. Frijns and Schotman(2009)也將其信息份額指標標記為IS,為了與Hasbrouck (1995)的IS指標進行區(qū)分,本文將信息份額指標標記為R2,這是由于信息份額的計算方法實際上與可決系數(shù)的計算原理相同。

9. 我們只在債券自身交易時段內(nèi)計算其平均報價持續(xù)期,以此區(qū)別不同債券上市時間和退市時間的差異性。

10. 馬永波(2015)對信用債的研究也發(fā)現(xiàn),大型機構(gòu)做市報價明顯劣于中小機構(gòu),價格引導作用十分有限。

11. 張瀛(2007)也認為在目前銀行間債券市場信息不對稱程度較高的情況下,不宜實行嚴格的競爭性做市商制度,壟斷性做市商制度在維持市場運行方面更具優(yōu)勢。